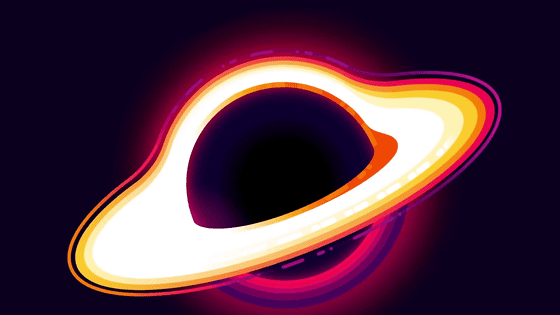

宇宙誕生初期に存在したとされる「ブラックホール星」とは?

ブラックホールは活発な議論や発見が行われる天体ですが、宇宙が誕生した初期には、「ブラックホール星」と呼ばれる超巨大な天体が存在したとされています。そんなブラックホール星の成り立ちや性質について科学系YouTubeチャンネルのKurzgesagtがアニメーションで解説しています。

Black Hole Star – The Star That Shouldn't Exist - YouTube

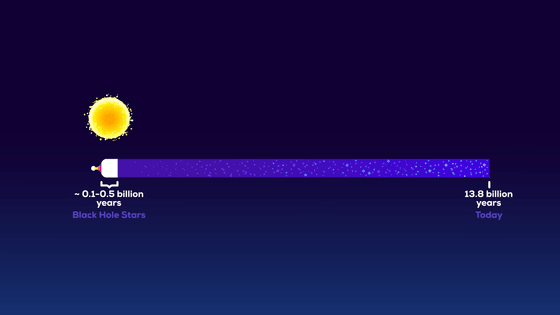

星の中心にブラックホールが存在するブラックホール星は、宇宙が形成された初期の短い期間にのみ存在が可能だった天体であると考えられています。

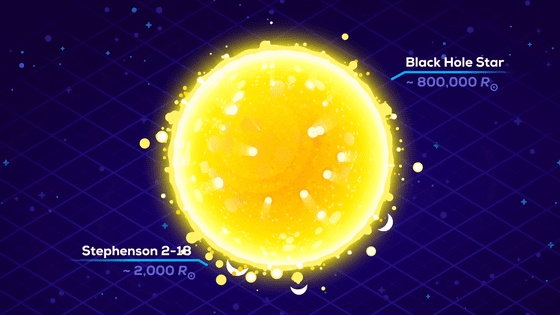

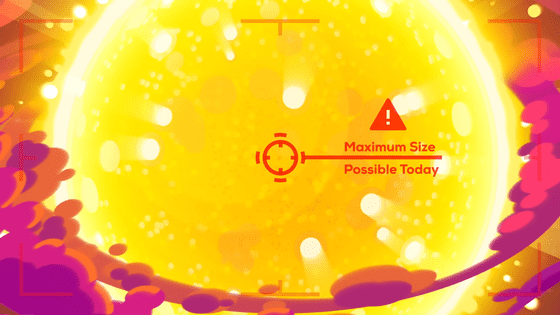

ブラックホール星の直径は太陽の80万倍以上で、既知の最大の恒星である「スティーブンソン2-18と比べても380倍の大きさがあり、これまでに存在した天体として最大の星だったとみられます。

一般的に、新たな恒星は水素ガスが集まった巨大な雲の中で最も密度が高い場所に物質が集まり、大きな熱と圧力が発生して核融合反応が発生することで誕生します。

これらの星は核融合による放射線の放出とそれを押し戻す重力との間で成長することになります。

重い恒星は寿命が来て核融合反応が停止すると、重力崩壊を起こします。

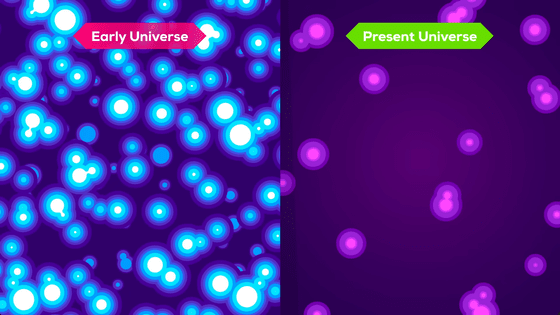

一方で、ブラックホール星が存在していたビッグバンから数億年後の宇宙は現在よりも狭く、高密度で高温だったと考えられています。

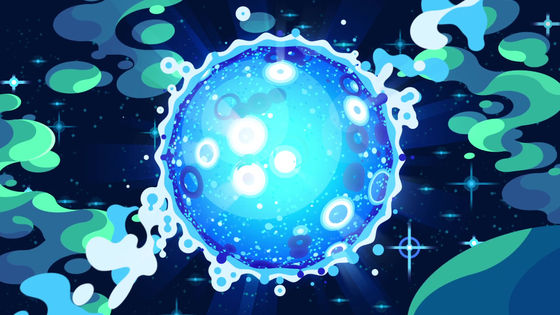

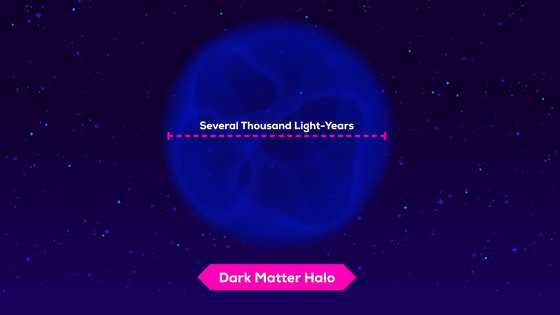

初期の宇宙では、ダークマターが集まった「ダークマター・ハロー」と呼ばれる巨大な構造が形成され、大量の水素ガスを取り込むことで最初の星や銀河を生み出したとされています。

ダークマター・ハローの強い重力により形成された星は繰り返し水素ガスが積もることで信じられないような大きさにまで成長したそうです。

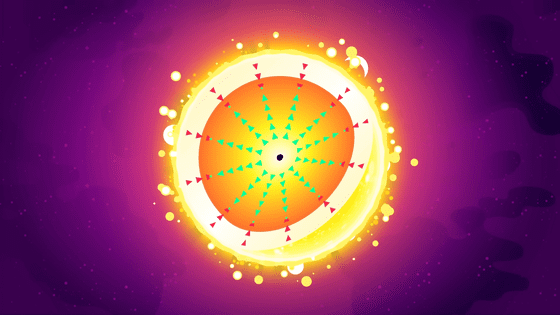

質量と圧力が大きすぎる星はバランスを保つことができず、超新星爆発が起きても星は破壊されません。

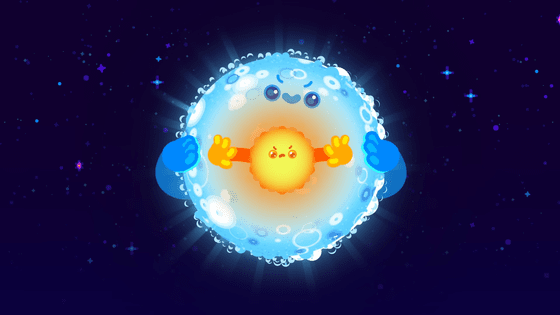

そのためこの星の中心には、核となるブラックホールが存在し、こうしてブラックホール星が誕生します。

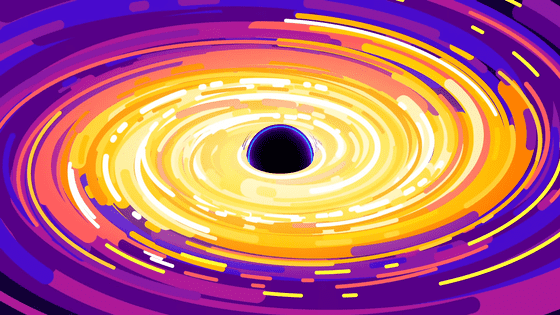

一般的にブラックホールに取り込まれる物質は、ブラックホールの周りを周回します。

周回する物質は粒子間の摩擦により温度が上がり、放射線を出すことで周囲の他の物質を吹き飛ばしてしまいます。

その結果ブラックホールはゆっくりとした成長を遂げることになります。

一方でブラックホール星では、ブラックホール周囲の巨大な圧力によって、物質が直接ブラックホールに押し込まれています。

非常に激しいこの過程はより多くのエネルギーが放出され、どんな星の中心部よりも高温になるそう。

そのため、激しい放射圧が放出され、ブラックホール星はどんどん膨張していきます。

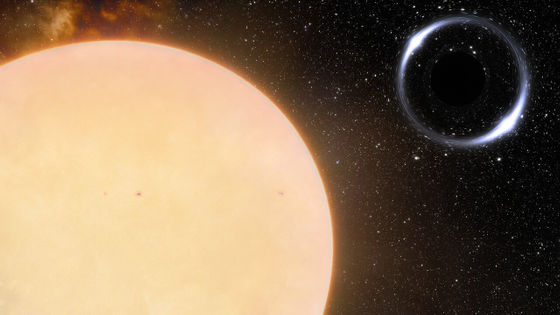

太陽系の30倍以上の大きさになったブラックホール星は、ブラックホールの極からプラズマのジェットを吹き出し、星を突き破って宇宙へと飛び出します。

しかし活発になりすぎたブラックホールはブラックホール星本体を吹き飛ばしてしまったそうです。

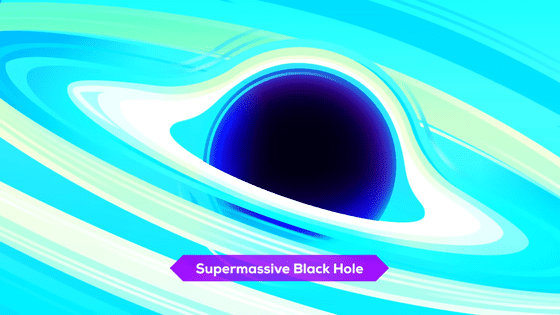

宇宙最大の謎の一つである銀河の中心に存在する超大質量ブラックホールは現代の天文学では説明ができないため、ブラックホール星の存在が認められることで説明できるかもしれないと考えられています。

一般的なブラックホールは何十億年を経てゆっくりと成長する一方で、一部の超大質量ブラックホールはビッグバンからわずか6億9000万年後には誕生していたと考えられており、ブラックホール星によるブラックホールは超大質量ブラックホールのもとになった可能性があるとのこと。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は従来では観測が不可能だった初期の宇宙の観測が可能であるとされており、ブラックホール星の存在を観測できる可能性が示唆されています。

・関連記事

「ブラックホールの音」をNASAがYoutubeで公開 - GIGAZINE

地球と同じ銀河に存在するブラックホールの画像が初めて撮影される - GIGAZINE

ブラックホール級にヤバい宇宙の怪物「マグネター」とは? - GIGAZINE

「光速の30%」という驚異的な速さで天の川銀河の超大質量ブラックホールを周回するガスの塊が発見される - GIGAZINE

地球に最も近いブラックホールがわずか1600光年先で発見される、既知のブラックホールより約3000光年も近く - GIGAZINE

・関連コンテンツ