Production I.G・石川光久社長&ボンズ・南雅彦社長がNetflixと包括的業務提携しての作品作りを語る

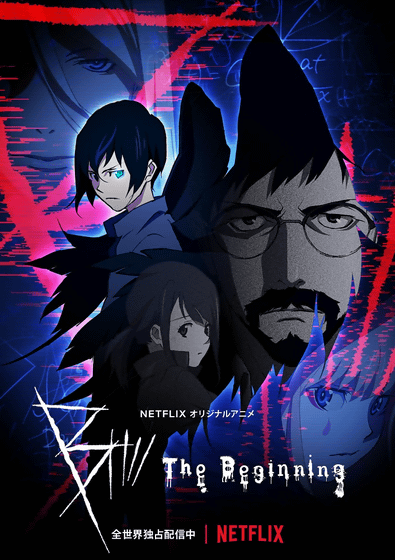

2018年1月31日にNetflixとアニメ制作会社Production I.G・ボンズとの包括的業務提携が発表されました。ちょうどこの2社が手がける「B: The Beginning」と「A.I.C.O. Incarnation」の独占配信が2018年3月からスタートしているということで、詳しい話を聞きに行ってきました。

B: The Beginning 公式サイト

http://www.b-animation.jp/

A.I.C.O. Incarnation

http://www.project-aico.com/

◆Netflixとの包括的業務提携について

Q:

「包括的業務提携」の具体的な内容と、これまでの業務提携とは何が違うのかということを教えて下さい。

Production I.G 石川光久社長(以下、石川):

秘密保持のこともあるので内容をすべてお話しするわけにはいきませんが、分かりやすくいうと、プロ野球選手の「単年契約」と「複数年契約」の違いのようなものかなと思っています。アニメを作っていく上で、1年で結果を出す、あるいは作品1本で勝った負けたという話をするのではなく、複数年かけて、オリジナル作品も含めてヒットするものを企画段階からじっくり話し合って作っていきましょうということです。今回、包括的業務提携をしたのはProductionI.Gとボンズでしたが、なぜこの2社が選ばれたのかは、あくまで私見ですが、2つの理由があるのではないかと思っています。1つは、Production I.G制作の「B: The Beginning」が3月2日(金)から、ボンズ制作の「A.I.C.O. Incarnation」が3月9日(金)から配信されるというタイミングであることはなくはないと思います。もう1つは、アメリカで「作品を見たいアニメーション制作スタジオ」を調査したときに、Production I.Gとボンズが入っていたことです。他にはWIT STUDIOやA-1 Pictures、サンライズも入っていましたが、僕としては、そういう経緯なのではないかと。

ボンズ 南雅彦社長(以下、南):

これまでボンズでは業務提携というものをやったことがまったくなく、製作委員会方式で作品を作ることがほとんどでした。今回、「A.I.C.O. Incarnation」でNetflixさんに作品を預けることになって、そこから業務提携のお話が出ました。Netflixは全世界同時配信で、画面の向こう側に1億人以上の視聴者がいて、今までにない形で我々のアニメーションを観てもらえるということが魅力的です。「包括的業務提携」については、どこまでお話しして大丈夫なのかわかりませんが……今の日本では、単年度ではなく、長い期間に何本かの作品で世界に視聴者にチャレンジする機会というのがちょっと難しいのではと思い、今回、挑戦させていただくことになりました。

石川:

日本の製作委員会にとっても、中長期ではいい結果があると思うのですが、短期ではネガティブな要素があるかもしれません。どう思っておられるかはあくまで僕の想像ですが、これまでボンズやProduction I.Gを育ててきたのに「いざ育ったら海外とやるのか」という思いも、なくはないと思うんです。でも、製作委員会方式というのはビデオグラム、昨今はDVDやBlu-rayが主題のビジネスで、良質なアニメを作り、作品を認知してもらってお客さんに買ってもらうという形です。ただ正直、2~3年前から言われていることですが、DVDなどのビデオグラムをビジネスの中心にして食べていくのは難しいと、みなさん感じていることだと思うんです。これまでやってきた製作委員会方式を見直すという意味で、いま、岐路に立っているのだと思います。今回、Netflixと包括的業務提携をしたのはProduction I.Gとボンズでした。南も石川もこの年ですし、ボンズもProduction I.Gもここまでやってこられたので、今さらビクビクすることはありません。若い会社、次を望む会社にとってチャンスが出てきたということじゃないかと思います。

南:

そうですね、お互い年ですから(笑)

ここ10年ぐらいで、アニメーション界隈の映像ビジネスに変化が訪れています。5年ぐらい前に「アニメの本数が減るのではないか」という話がありましたが、中国資本が入ってきて、本数が減ることはありませんでした。ところが、中国資本との契約問題などが浮上して「また減るのでは」という風潮になりました。すると今度はNetflixなど、全世界をターゲットにした配信ビジネスがやってきて「また増えるのではないか」という状況になり、アニメ業界、制作現場としてはたいへん混乱している部分があります。

その中で、制作会社としては新しいものにチャレンジするチャンスが来ているのだと思います。Production I.Gやボンズはオリジナル作品を軸にアニメ制作をしてきて、継続的に制作が行える環境を探ってきました。そこへこうしてNettflixさんから声をかけてもらいました。これからは多くの会社がチャレンジをして、今までに見たことがないような、「日本でのアニメーションビジネスを考えて企画を立てる」という枠を突破した作品作りが見えてくるのではないでしょうか。

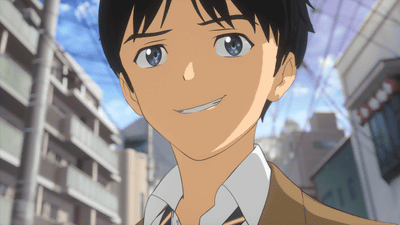

2018年3月から配信が始まったProduction I.Gの「B: The Beginning」とボンズの「A.I.C.O. Incarnation」はともにオリジナル作品です。全世界の人たちがどう感じるのか、そしてどう騒いでくれるのか。我々を取り巻くアニメーションビジネスにも影響を及ぼすのではないかと、楽しみにしています。

Q:

Netflixとアニメーション制作会社、アニメーターさんとのコミュニケーションはどのように行われているのですか?

石川:

会社とアニメーターという点では、Production I.Gの代表はこうして石川が務めていて社長兼プロデューサーをしていますが、周りの役員として後藤隆幸、黄瀬和哉、西尾鉄也といったアニメーターに入ってもらっています。「絵を描く作業」というのがアニメ制作においてもっとも大変なものであり、作品のクオリティを左右するものですから。その点では、Production I.Gとボンズは似てるんじゃないかな?

南:

そうですね、作品を作る主軸はアニメーター、絵を描きだす人間という点ですから。ちなみに、今回の話をその3人にしたときの反応はどうでしたか?

石川:

やはりものを作る人間ですから「だったら、俺の作品を作ってよ」と(笑)

(一同笑)

石川:

ただ、今回は監督が中澤一登さん。アニメーターであり、キャラクターデザインもやってきて実力があるので、3人も「彼であれば、自分の作品ではなくても協力します」という流れがありました。

Q:

Netflix側から作品の方向性への注文などはありましたか?

石川:

その点で覚えているのは「シナリオがちょっとわかりづらい」と言われたことです。「B: The Beginning」はオリジナルのクライムサスペンスもので、内容が難解の上に難解だったので、脚本の時点で「テレビシリーズで第1話が面白くなかったら第2話以降チャンネルを合わせてもらえないということがあるように、最初からトップギアで走って下さい」と。とにかく掴みが重要だと、そこを強調されたことを覚えています。

南:

「A.I.C.O. Incarnation」は、Netflixさんと話をした時点でシナリオ作業がかなり進んでいて、「ぜひ、こういう形のオリジナル作品で組みませんか」とこちらからの持ち込みだったので、内容面については特になにも言われませんでした。

石川:

うちも、触れられたのは頭の部分、それこそ第1話とか前半だけですね。それ以降は「現場を信じてくれている」というのか、ブレーキがかかるようなことはありませんでした。もともと、配信前に全話納品するというスケジュールで、その後に字幕付けや吹替を行うということでしたので、「B: The Beginning」の場合、企画が進み始めたのは3年前でした。おかげで、開発に1年ぐらいあてることができ、12話作るにあたって絵の作業に1年間を目いっぱいに使えて、それからリテイクやダビングなどの作業に入ることができました。たぶん、アフレコ時に全話数色つきだったというのは今のテレビシリーズではないことです。音楽もフィルムスコアリングのように、絵がすべて完成しアフレコも終わったものに対して池頼広さんが音楽をつけるというぜいたくな作りです。テレビシリーズでありながら劇場版のようなスタンスで作れました。

シナリオは、かなりコンテ段階で変更を加えています。謎解きものということもあって、中澤監督としても最後に決めかねた部分があったようで、第11話・第12話を見ていただくとわかると思いますが、最終的に4パターンぐらいのラストが用意されていて、どれにするか決まっていませんでした。第10話ぐらいまでのアフレコが終わった段階で「これは、こうしよう」と今の形に決まりました。

「B: The Beginning」のラストがどうなったかは言いませんけれど、見た人が「これならシーズン2を見たい」と思ってくれる上がりになっているのは大事なことだと思います。オリジナル作品を作った意味として、シーズン1で終わってしまうというのは、見た人にとってもNetflixとしても残念なことだろうし、続きを求めてもらえるのであれば、クリエイターとして嬉しいことです。

Q:

「B: The Beginning」の終盤の展開は何パターンかあったとのことですが、1つに決めるときにはNetflixさんと相談して決定したのですか?

石川:

これは現場でイニシアチブを取らせてもらいました。あまりネタバレ的なことは言わないようにしますが、あるキャラクターは途中の話数で大きく立場が変わります。これは設定時点ではそうなるとは決まっていなかったのですが、作っていくうちに、だんだんとそういう方向になっていきました。こういう作り方はオリジナルだからこそできたんだなと思います。これ、原作ものだったら大変なことだよね。

(一同笑)

石川:

これはもう、見てもらうのが一番です。僕は「よくこんなの作ったな」と感心しました。1話を見て大ヒット間違いなしだと思ったけれど、12話まで見てもクオリティに凸凹がなく……Netflixで配信されている「ナルコス」というコロンビアのギャングを描いたドラマがあるんですけれど、あれを見ているときと同じ感覚でした。一気に見られる作品です。

南:

「A.I.C.O. Incarnation」は村田和也監督が手がけました。石川さんも、村田監督は知ってるでしょう?「翠星のガルガンティア」の。

石川:

彼はスタジオジブリの劇場版をテレビシリーズで作ろうという、ものすごい「正統派」の監督ですよね。自分が知っている監督であんなに細かくリテイクを出すのは沖浦啓之か村田監督かというほどの。

(一同笑)

南:

冒頭から最後まで緻密な計算をしている。ラストシーンまで彼の中で演出プランを作り上げてから現場の作業に入っていく点は、中澤さんとは違う部分かもしれません。

石川:

教科書のようだし、村田さんの作品はすごく細かい演技をするんだよね。キャラクター原案が鳴子ハナハルさんで可愛い女の子が出てきますが、ものすごい執着心を持って作っていますよ。はたから見ていて「いったいどこがリテイクなんだろう?」というリテイクがあれこれ出ますから。本当に細かい動きに緻密な演出の上で成り立っています。特にプロは、あの凄まじさを実感するのではないでしょうか。

南:

「A.I.C.O. Incarnation」は、枚数でいえば「B: The Beginning」ほどではないかもしれませんが、目的に向かってずっと動き続ける中での人間模様やマターとのアクションが緻密に組み立てられていて、CGとアニメの融合にもチャレンジしていますので、見ごたえはあると思います。それとともに、アイコという主人公の……あまり細かくは言えませんが(笑)、彼女の秘密がとてもセンセーショナルなものになっていますし、今の時代に即したものになっていると思いますので、「視聴者の横にある別の世界」を感じてもらえるのではないかと思います。オリジナルで新たなテーマを持ってやれるというのは1つの醍醐味ですね。

制作上では、アイコと一緒に行動するダイバーたちが着用しているスーツが大変で……。アニメーターからずっと「線が多い」と言われました(笑)

◆海外でのアニメの評判について

Q:

Netflixの「アニメスレート」というイベントで、日本のアニメは日本以外の国で9割見られているというデータが示されました。お二人は、そういった情報を聞いてどういった印象を受けますか?

南:

そこは人口の問題があるんじゃないかなとは思いますが、日本のアニメーションがそれだけ海外でも観てもらえる環境が整ってきているということで、僕らとしては、それほどは驚いていません。というのも、石川さんも僕もこの業界は長くて、「ビデオグラムでアニメがない時代」からアニメを作っています。その当時は、海外への番組販売が1作品3万円ぐらいでとてもビジネスにはならず、国内だけのビジネスでした。しかも、今のように映像自体でのビジネスが成り立ってはいなかった。テレビアニメはオモチャを売るための宣伝ツールだったのです。石川さんだと「赤い光弾ジリオン」(タツノコプロ制作分室時代)などがありましたし、自分はサンライズでしたから「機動戦士ガンダム」ですね。

そこから考えると、今は映像自体を観てもらえる時代になりました。自分は「カウボーイビバップ」という作品のときに初めて海外のイベントに参加したのですが、上映が終わった後、屈強な外人たちがわっと寄ってきて「怒られるんだろうか……」と思ったら「すごく良かった」と言ってくれて、すごく多くの人が喜んでくれたことに驚きました。「カウボーイビバップ」は特に海外を意識して作った作品ではなく、国内の視聴者に新しく面白いものをと思って作ったものでした。今、そこからどんどんと広がって、我々の作品を世界中の多くの人に観てもらえるというのは素晴らしいことだなと思います。

石川:

南がプロデューサーをやった「カウボーイビバップ」はすごいなと僕は思っていて、当然、ずっとライバルだと思って今までやってきました。

南:

何を仰いますやら……(笑)、僕はずーっと石川さんのお尻を追いかけて頑張っているんですよ。

石川:

海外に影響を与えた日本のアニメというと「AKIRA」であり、「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」であり……あと、川尻善昭さんの作品も暴力描写やセクシャルな部分が一人歩きしがちですが、どこを取り上げてもさすがで、今も色あせない作品です。そこに「カウボーイビバップ」、そしてProduction I.Gでいうと「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」が、作品として世に出てお客さんを広げたというのはあります。ビバップは、実写映画の監督もよく見ていて、アニメというとアンダーグラウンドの端っこだったものが、リスペクトされる対象になったというのを直に感じるようになっています。

「B: The Beginning」がなぜ中澤一登なのかといえば、彼はクエンティン・タランティーノの映画「キル・ビル」で、アニメーションシークエンスの監督をやったんです。担当する前の時点では、タランティーノは中澤一登の名前は知らなかったと思うんですが、Production I.Gを信用してスタッフィングを任せてもらいました。これは、「攻殻機動隊」や「BLOOD THE LAST VAMPIRE」をやっていたおかげです。でも、上がったものが凄いのは中澤さんの力です。

Production I.Gには本社とスタジオがありますが、必ず守っているのは、見た目も設備もスタジオの方がよくなるようにしているということです。以前は国分寺にありましたが、その時も本社は雑居ビルで安くてお金がかからないところでしたが、アニメーターさんが入るスタジオには意識的にお金をかけました。そこで10年、20年かけて、何百本と作ってきた作品が蓄積されています。日本ではもちろん、海外では作品への情熱というのも高く評価されて、特に「色あせないもの」への評価はすごく高いです。だからこそ、蓄積したものがあると海外でやったときの強みになります。日本だと1つの作品、映画やテレビシリーズが中長期続いていくというのはなかなか難しいです。「エヴァンゲリオン」は継続的に続きを作っているからこそ、お客さんを惹き付けていて、それもまた大事なことですが、海外では1本の作品が評価されるし、作り込んだものの価値が認められる、見る目が肥えているというイメージがあります。どうですか?

南:

そうですね……去年だったか、「WOLF'S RAIN」という10年以上前の作品について「アメリカでBlu-rayにアップコンバートするのでチェックして下さい」という連絡があって「え?何のこと?」と驚きました。日本ではDVD-BOXが出るところまでだったのに、アップコンバートというお金のかかることをやってもらえるということは、それだけ、新しいクリアな映像で見たいと言ってくれている人がいるということです。アップコンバート作業をするスタジオによって得意な色味とかもあるようで、3カ所ぐらいのスタジオでやってくれるということですが、そういうことに驚いたし、すごく幸せな作品だなと思いました。

◆石川さん・南さんとアニメ業界について

G:

先ほど、南さんは石川さんの後を追いかけてきたというお話がありましたが、お互い、初対面の時はどういった印象だったのですか?

南:

いまサンライズの専務をしている富岡秀行さんと石川さんが仲良しで、その縁で初めてお目にかかったのだと思います。「赤い光弾ジリオン」というすごく尖った作品のプロデューサーをやっておられて、自分もサンライズにいましたから、オリジナルものを作っていきたい、映像で勝負していきたいと考えていましたので、その先駆者として憧れていました。

石川:

印象としては、体育会系で、情熱を前面に出してくるタイプだなと思いました。富岡から「作品を真摯に作る、面白い奴がいる」という話を聞いて、実際に会ってみたら結構ずけずけとものをいう生意気で骨太なヤツではあったけれど、実際、面白い。ボンズとProduction I.Gという2社でいうと、スタジオカラーの庵野秀明監督が「自分が日本のアニメ会社で仕事をするとしたらボンズとProduction I.G」みたいに名前を挙げていて、嬉しさの一方で、期待に応えられるかハードルが高そうだと思いました。

G:

いま、アニメ業界全体として「この問題を業界として何とかしなければならない」と思うことは多々あると思いますが、その中でも特に早急に手を打たなければならないと感じていることは何ですか?

南:

「働き方改革」ですね。クリエイティブな部分、ものを作る部分と仕事としてやっていく部分というのは、一緒でありつつも相反する部分もある環境なんです。ものを生み出すというのは数字や時間で区切ることができるものではないので、そこのバランスを取るのが我々の仕事です。その中でどう折り合いをつけていいフィルムを作るか、そしてよい労働環境を作っていくか、考えていかなければいけません。

石川:

そうですね、一番大きいのは「労働時間」です。これはすごく難しいことだけれど、「いや、仕方がないんだ」という時代ではなくなりました。現場、クリエイターとともに、どう集中した時間を作ってやっていくか。そこにはコストの問題も関わってきますから、みんなが納得するだけのベースがあった上で、一緒に作品を作っていくということが大事ではないかなと思います。

G:

ありがとうございました。

・関連記事

「『攻殻機動隊 新劇場版』が新たな種を生んだ」、プロダクション I.G石川光久社長に話を聞いてきた - GIGAZINE

「Production I.G」はどうやって制作する作品を選んでいるのか - GIGAZINE

「手描きのアクションとしてはホントに最高峰」と水島精二に称讃される作品とは?ボンズの南社長が近況を語る「ボンズパネル」 - GIGAZINE

「異能力バトルのボンズ」から生まれたアニメとは? - GIGAZINE

アクション自慢のアニメスタジオ「ボンズ」の2015年最新状況を社長が語った「ボンズでトーク」 - GIGAZINE

アニメ作りは少しでもいいものを届けたいという気持ちと経営とのせめぎ合い、社長3人が語る「アニメ制作会社代表放談」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in アニメ, インタビュー, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Production I. G · Mitsuhisa Ishikawa Pr….