デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その5・フェイシャル編

公開2週目を迎えた映画「GANTZ:O」。テレビアニメ、実写映画に続く3度目の映像化がフルCG映画化ということで、いったいどんな作品になるのかと待ち構えていたところ、原作の既読・未読にかかわらず魅了される作品が飛び出してきました。

その凄まじさを受けて、GIGAZINEでは原作者の奥浩哉さん、監督の川村泰さん、総監督のさとうけいいちさんにインタビューを実施。さらに、制作を担当したデジタル・フロンティアの8セクションのスタッフの方々からも詳しい部分のお話を伺う機会をもらいました。これまでにキャラクター、背景、モーションキャプチャー、アニメーションという4つのインタビューを掲載しましたが、いよいよ折り返し。その5・フェイシャル編として、フェイシャル室の石山健作さんにお話を伺ってきました。

川村泰監督(以下、川村):

今回の作品で、僕と豊嶋勇作CGプロデューサーが一番期待とプレッシャーをかけたのがフェイシャルアニメーションです。

プロダクションマネージャー 舟橋俊さん(以下、舟橋):

今回はCGなので、その中で違和感のないものをというか、フェイシャルのクオリティを上げようというのが一番の目的ではあったので、そういうところで言うと一番重責を担ったところです。

GIGAZINE(以下、G):

なるほど、どういうプレッシャーをかけられたんですか?

CG制作部 フェイシャル室 室長 石山健作さん(以下、石山):

やっぱりフルCGですと、作品の中で不気味の谷というか、気持ち悪いとか怖いとかそういった感想も結構たくさん出ると思うんですが、そういうものを排除して、感情がちゃんと伝わるドラマを見せられるようにというのが一番のプレッシャーでした。豊嶋さんや川村さんが気持ち悪いと感じるようであればダメだなと。

G:

それこそ、言うのは簡単だけど……という感じですね。

石山:

元々の造形がリアルでもないしアニメでもないという微妙なラインなので、それを一般の人に見てもらって気持ち悪いと思われないようにするというのは結構難しいというか、ハードルが高いなと思いました。ただ、それもありつつ、今回は「フェイシャルがんばろうぜ」というのもあって、撮影方法から何から一通りと、そのためのパフォーマンスキャプチャーまでやらせてもらったので、いい経験ができたと思います。一歩先に行くのは自分たちの力だけではなくてみんなで、機材から何から一新してやろうという感じでできたので、プレッシャーはあったんですけど、「やれるかな」という期待も自分の中にありました。

G:

なるほど。

石山:

僕はフェイシャルのアニメーションとセットアップをやっていまして、セットアップのコントローラーがどんな感じで動くのかというところから見ていただこうかと思います。こういうリグがあって、目線を浮かしたりとか、寄り目とかもできるんですけど、細かいところだとまぶたを下げずにおろしたりとか、いろいろできるようになっています。アングルとかレイアウトによってキャラクターの見え方が微妙に変わってくるので、実写と違ってその辺りもどのアングルでも加藤ならちゃんと加藤っぽく見えるかとか、そういうことですね。皺も勝手に入りますし、それぞれ微妙に違う皺がしっかり入るようにして、どのコントローラーを動かしても何となく感情を感じられるように、というか。目を閉じてから、よりギュッと閉じるとかそういう細かいところを最初に進めていった感じです。今のだけでもちゃんと「力が入った」とか、喜怒哀楽だけじゃなくて「力強い」とか「弱々しい」とか、「顔が緩んでいる」「力んでいる」というところもできるだけ再現できるように作っています。

G:

こんなに動くものなんですね。

川村:

一昔前のリグと違って一カ所を動かすと全てがちゃんと解剖学的に動くようになっているので、人の顔を本当にいじくり回している感じです。

石山:

どこのセクションの作業でもそうだと思うんですが、やっぱり「嘘をついたら嘘になってしまう」ということなんです。顔なら「ここが動いたらここも動く」とか、そういうリアルを追求しないと、特に人間の顔はみんなが常に見ているところなので、すぐに違和感が出てしまいます。それができるだけ出ないようにすることです。それと、やはりコントローラーをシンプルにするように、ここを上げたら口角が上がるだろうという形でアニメーターもみんな理解しやすいようにしています。いろいろなリグを見ると、海外も含めて、すごくたくさんコントローラーがあるようなものもありますが、できるだけシンプルににすることで分かりやすくしています。複雑にするとキャラ崩れが起きやすいんです。コントローラーが多いと担当するアニメーターによって「あれ?このキャラっぽくないな」とかいうことも起きてしまうので、それも少なくするために、1個のコントローラーでそれぞれの表情がすぐに付くようにしています。

G:

コントローラーがやたら多いと、その分だけ離れてしまうと。

石山:

自分でいじくりすぎてどれが本当の顔か思い出せなくなるみたいで、良くあるんです。

G:

それを防ぐためにも必要最小限でしないといけないということですね。

石山:

その意識はすごくありました。社内にはフェイシャルチームのコアメンバーは6人で、多くはほとんどフェイシャルをやったことのないアニメーションチームやキャラチームの人がヘルプで来てくれるんです。そうなると、コントローラーが多いと難しくて上級者向けになってしまうので、いかにシンプルにするかということは特に注意して作っています。

G:

「GANTZ:O」では、「原作の人間の顔もだいたいこんなんだよな」「でもこれ絶対CGだ」「いや……違うぞ、人間っぽいぞ」と、すごく人間っぽさを感じました。以前、GANTZは実写映画化されていますが、実写は本当の人間が演じているから「人間っぽい」のは当たり前です。でも、「GANTZ:O」はそれよりも実写っぽく見えるのですが、それはなぜなのでしょうか?

石山:

ピクサーのジョン・ラセターが「リアルを追求するのではなく、みんなが思い描いているリアリティを追求するべきだ」という話をしたことがあって、確かファインディング・ニモの時だったと思うんですが、「魚はこうやって泳いでいるだろう」といういろいろな想像が子どもたちの中にはあるから、ただただ本物の魚を作ってしまうと「気持ち悪い」とか「イヤだな」と思われてしまうので、夢のある感じでリアリティを追求するといい、というようなことをいっていたんです。皆さん、それぞれに「こう動いたら良いな」「このキャラはこうだよな」ということを作品を見るときに思っていると思うんですが、そこですね。リアルをバカ正直に突き詰めるというよりは「良いリアリティ」を目指すということです。たとえば「加藤が叫んだらこんな感じが格好良いかなぁ」というのを、役者さんをイメージすると、実際には白目をむいてしまったりして気持ちの悪い顔になっている瞬間もあります。でも、それを持ってくると本当に気持ち悪くなってしまう。そのあたりのあんばいは、未だに試行錯誤中という部分があります。

G:

今の話は分かりやすいです。言われてみると「あぁ、なるほど」という感じがしますね。それで今回実際にいろいろなキャラがいて、そのほとんどのキャラでやるわけですよね。

石山:

そうです。

G:

すごい作業量だと思うんですが……。

石山:

結構……そうですね。

川村:

山咲杏担当は彼だと決めて、キャラごとにアニメーターを固定していました。

石山:

一人一人キャラの性格が違うときに、僕がいざいろんなキャラを担当するとなると、90分の中で加藤もやって山咲もやって鈴木のおっちゃんもやって……となるともうわけがわからなくなってしまうので、作業担当を固定しているんです。加藤チーム、山咲チームみたいな感じですね。「GANTZ:O」を作っているけれど、ひたすらに加藤のことしか考えないという感じで、結果的に「あれ?俺何やってるんだろう」みたいに思いましたが(笑)、そうすればみんなやりやすいですし、本当にそこだけ追求できるんです。各々がチームごとに「俺のキャラを良くしてやろう」という気持ちでやっているので、その状況下で作業担当者も含めて感情のぶつかり合いをすると結構スムーズですし、キャラ崩れもしないですし、みんなの気持ちがすごく高いままできるというのはありますね。

G:

シンプルですが、それは効果的ですね。

石山:

効果的だったと思います。

G:

それを実際にやったというのがすごい……。

石山:

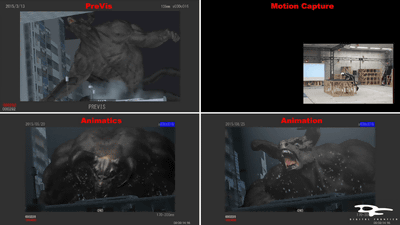

今はリグでキャラクターが動いていたと思うんですけど、ベースの動きのデータを全てモーションキャプチャで撮っています。眉毛が上がるだけというのも、この細かい豆粒がマーカーなんですけど、それを300点ぐらい顔に敷いて、この動きをリグのベースとして使っています。

舟橋:

どこが動くかを分析する目的ですよね。

石山:

そうですね、眉を上げた時に、細かくおでこなども動いています。

川村:

耳も動いてたよね。

石山:

微妙にピクッと動くんです。ベースは嘘をつかずにできるだけリアルな動きで、そこから加藤らしい感じとか山咲らしい感じに調整をしています。

G:

「らしい」感じの調整の「らしい」は、例えばどんなことですか?

石山:

加藤で言うとすごいV字の眉をしていて、このまま動かしても良い感じにはならないので、少し形を微調整したりして眉を上げた時はこうかなという形で作っていますね。

G:

それぞれのキャラクターに顔の動きの個性を持たせているということですか。

石山:

そうです。あとは表情集とかですね、リグを作った時のチェックというか、川村さんにチェックしていただく表情集をいくつか作って見ていただくというものです。

川村:

これはアニメでも良くあるやつですね。

石山:

後は岡。岡はあまり出てこないんですが、天狗とか山咲とかそれぞれ作っています。

舟橋:

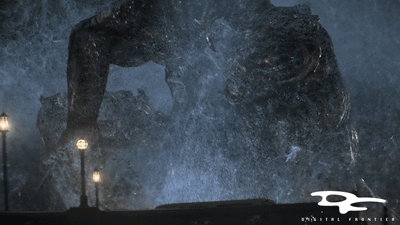

今はメインキャラの話でしたが、妖怪にも全部フェイシャルがあります。

G:

みんな顔があるということは、こういうのがあるということですか。

石山:

そうですね、後はレンダリングして問題ないかという最終的なルックになったところも確認してもらう感じです。

G:

これを見て監督が「この表情ダメだよ」とか言うことはあったんですか。

石山:

「もうちょっとこうして、ああして」というのはありましたね。

G:

どんなことでしたか?

石山:

加藤でいうと、元々こういうルックのキャラクターの時にあまり皺を入れない方が無難だというのがあるんですけど、川村監督からは「今回は入れたい」ということで「ここにもう少し皺を入れよう」とか「ここにもう少し筋肉っぽい感じを入れよう」という指示をもらいました。

加藤の表情集。作中では必死に戦う表情が多く、「泣き」のような表情にはなりませんが、「もしも加藤が泣くとしたらこういう表情になるだろう」と見た人が納得できる表情になっています。

G:

なるほど。

舟橋:

顔を作っているときに、歯の大きさを変えたりとかもありましたよね。

石山:

そうですね。

G:

歯の大きさ!?

石山:

歯の見え方、大きさとかを調整したりとかはしていました。

川村:

まず最初にこれを見た時に「歯が小さいね」と言って、大きくしてもらいました。

石山:

キャラクターを作っている時って、ほぼ口を開かない状態で真顔で作っているので、実際に叫んだりとか食いしばったときとのバランスをしっかりは見ていなかったので、そこでその辺りの形の調整とかをしました。

G:

それでいろいろな表情を作ると分かってくるものなんですね。

石山:

はい、表情を入れてみないと分からないところも含んでいるので、その辺りはフェイシャルを付けつつ、キャラチームへ戻したりフェイシャルで直したりとやっていました。

舟橋:

これをこういう段階でやっておいていただかないと、最後のレンダリングまでした後に歯が開いたりするんです。

G:

これはもうかなり最初の段階でやってしまっているんですか?

石山:

そうですね。一番最初です。加藤を一番最初に作ったので、その時点で今回の方向性を固めて、皺を出すとかこういう感じにするというのはあったので、それ以降はそれに準じてやっていくみたいな感じです。

川村:

なので、最終的なフェイシャルをカットに入れてフェイシャルチェックをするときは、レンダリングをしないでグレーの顔でチェックします。

石山:

どうしてもアニメーションチェックをするときはコストとスケジュール上、レンダリングができないんです。

川村:

要はそういうところでコストカットすることで他のクオリティも上がります。「ファイナルファンタジー」はちゃんとレンダーしてチェックしているということを何かで読んだか人づてに聞いたかして、「良いなぁ」と思った記憶があります。

石山:

我々はこれを見て後は想像するんです。

舟橋:

それが脳内シミュレーションで、ライティングとかにも役に立つんですよ。

G:

だから最初にしっかりとやると。

石山:

それもあるので、先程話したリグであまり変わらないというか、担当者によって変な顔にならないように、ブレが出ないようにというのはかなり気をつけて作っていますね。

川村:

レンダリングしないというのは相当なコストダウンになります。

石山:

だけど川村さんもチェック中、「これ大丈夫だよね……?」「……大丈夫です!」とお互いになることがあります。

川村:

2人で、お互い頭上に若干のハテナを浮かべながら「大丈夫大丈夫」と。

G:

なるほど。

川村:

そういう状態です。

石山:

最終的にダメだったこともありましたので、そういうのは直しましたけど、お互いに「これはダメだな」と言って。

川村:

「これはちょっと違ったなぁ」というのは10ショットぐらいでしたっけ?

G:

ほとんど当たっているのがすごい。

川村:

結構いけてるなと思いました。

石山:

ギャップを見ていただくと分かりやすいんですけど、これだけ違いがあるんですよ。これがMayaのハードウェア上の見え方なんですけど……。

G:

泣きとかは全然印象が違いますね。それでも前段階の泣きのやつを見て「きっとこういう風になるだろう」という推測で「いけるよね」という話になるんですね。

石山:

一番はレンダリングできるのが良いんですけどね。あと、ライティングによっても顔の見え方が変わってきてしまうので、総合的にレンダリングをしてもライティングが正しくないとそれはそれで二度手間かなというところもあったりします。

G:

それぞれが相互に絡み合っていて難しい部分ですね。

舟橋:

なので、やはり最後に見えるのはレンダリングした後ですね。シミュレーションに関しても揺れとかもある程度想像で付いているというのはあるんですけど、レンダリングしてこないと最後の答えは出てこない。

石山:

そうですね。逆にライティングにがんばってもらったところも全然あると思います。

川村:

ライティングに感情を表現してもらったり。

G:

そういう感じになってくるんですね。

石山:

何というか、ライティングは根本そうなんですけど、フェイシャルも結構繊細なんですよね。ここだけなんですけど、少し片眉が上がっているだけで「ちょっと違うな」とかすごい微細なんです。0.05ぐらいでコントローラーとかをいじっていくんですよね。

G:

普通の人でも、人間の顔には慣れているから分かってしまうものですか。

石山:

何か違和感が出てしまうのので、結構繊細にいじっていますね。

G:

その辺りで、監督から見ても「この辺りは少し表情が違うんじゃないか」みたいなところはあったりするんですか。

川村:

あったと思いますよ。レンダリングをした後に、「あれ?鈴木のフェイシャル何か違うんじゃない?」と聞いたら一個キャッシュが前だったり。

G:

キャッシュが1つ前だった!?

石山:

ありましたね。

川村:

本当にミスは少ないんですけど、たまにあったので、それを今思い出しました。

G:

それもやっぱり気がついてしまうんですね。

川村:

それは気づいてしまいました。

G:

なるほど、人間の顔は普段見慣れているだけ恐ろしいですね。

石山:

恐ろしいです。

川村:

そこは気をつけてしまいますね。

石山:

後は結構漫画とかの印象もありますし。

G:

漫画は二次元で表情は固まっているのに、3DCGにしたときになぜあんなにも表情として見えるのだろうかと不思議なのですが、あれは漫画に寄せているのでしょうか、それともリアリティに寄せているのでしょうか、あるいは何か違うところなのでしょうか……。

石山:

個人的に言うと、いろいろなものが入り混じりすぎて全然分かりません(笑)

G:

試行錯誤を繰り返したことでたどり着いたんですか?

石山:

漫画も参考にしていますが、巻によって違いがあったりしますよね。あとは、実写で少し似ている「クローズ」の小栗旬を見たり、山咲だったら広瀬すずを見たりとかいろいろ混ざっています。

G:

なるほど、いろいろなリアリティの度合いをディテールアップというか、いろいろと組み合わせていくんですね。

石山:

そうです。結局、川村さんや僕自身が見て「これ格好良いな」「可愛いな」と思えれば、見て下さる方々も大丈夫だろうと思ってやっているという感じですね。

G:

一概に「作るにあたってはこの方向」というわけではなく、あらゆるものをくっつけているんですね。

石山:

あともう一つ大きいのは、パフォーマンスキャプチャーですね。役者さんの演技をそのまま活かして作っていますので、その辺りのリアリティもかなりあるんじゃないかなと思っています。人間は結構目線で語るところがあって、「死んだ目をしている」ことが生き物っぽくないことに繋がっていることがあるんですが、目線の動きをキャプチャーすることによってデータとして生きてくるので、そこが生き生きしている要素かなとも思います。

G:

なるほど。

石山:

これがアニメーションの作業画面なんですけど、これがカメラのウインドウ、これが顔のコントローラーをいじるためのやつと、これがヘッドマウントのキャプチャの映像ですね。これがほぼ全ショットあるので、100%キャプチャが来なくても、リファレンスとしてかなり使えるという。後はサブカメラというのがあって、これだと少し顔が歪んでしまうので、口元が見えないんですけど、表情のニュアンスが違って見えますよね。そこも大事なカットは見て付けるという感じです。こっちは動きを目安にしていてこっちはどんな感情なのかというのを目安に操作している画面ですね。

G:

確かにさきほど仰っていたみたいに、動きを中心に再現すればいいかと言うとそうでもないですもんね。

石山:

はい。

G:

動きについて客観的に見た時の感情の動き……なるほど。

石山:

いろいろなデータをもとにした上で「加藤らしく」「山咲らしく」というようなところを追求している感じです。

G:

確かに、これは「加藤専門チーム」のように分かれないと、わけが分からなくなりそうです。

石山:

限られた時間の中でやるには、それが一番効率が良いですね。

G:

本当に様々な要素が絡み合いますね。モーションキャプチャーのときにもヘッドマウントカメラについての話がありましたが、フェイシャルにおいてもヘッドマウントカメラがあってかなり良かったですか?

石山:

これ無しではできないです。何もない状態の想像力には限界があるので、着色するにしてもベースとなるリファレンスやキャプチャーデータがないと高い領域にはいけないと思っています。あと、一番大切なのはボディとどれだけシンクロしているかということで、どうしてもうちのワークフロー上、身体と顔は別々になっていたので、別々にやっているがゆえの違和感みたいなものが今までの作品には多かったんです。これは「フェイシャルあるある」なんですけれど、ボディと表情が合っていないと、フェイシャルの作業がすごく難しくなるんです。アニメーションをつける上でも何かしっくり来ない。これは、おそらく川村さんもチェックしていて毎回、何か違和感があったのではないかと思います。これは「同期していないことによる違和感」というのががすごく大きいのですが、今回はそれがすべて同期した状態で身体の動きも顔の感情も全部ぴったりと合っているので、見て下さっている方々もすんなり見れるんじゃないかなと思います。

G:

試写会で最初に映像を見たときに、うまく言葉にはできないけれど何とも言えない凄まじさを感じて、その正体は一体何なのだろうかと思って、今回こうやってデジタル・フロンティアさんに徹底的にお話を伺おうと思ったのですが、この「顔と身体の同期」というのが大きな要素なのだということが見えてきました。

川村:

「GANTZ:O」の制作期間はここ2年ちょっとですが、そこに活かされているノウハウや勘は今までの十数年の積み重ねがあります。

G:

積み重ねてきたものが、今回見事な形で結集したのだなという印象を受けます。

川村:

まさにそうだと思います。

石山:

このプロジェクト自体がけっこう久々の長編で、ちょっと間が空いていたところだったので、僕自身かなり気合いが入っていました。最後に、ボディのアニメーションと、フェイシャルと、ファイナルを並べたものを持ってきました。

石山:

これはシーン39のところで、ほぼほぼこれでチェックしてファイナルになっているという感じです。身体はアニメーションチームが作っていますが、このシーンで役者さんがどういう顔をしているのかを実写で見つつ作業していて、フェイシャルはその顔についての動き付けを行って、最後にライティングとかいろいろついてファイナルになります。このシーンは一番気合いが入っています。僕のチームはこれをやったら終わりだったんですが、最後のファイナルが上がってきたとき、ライティングされてコンポジットされて、よりキュンとしてしまうなと自分でも思いました。それは、すごく嬉しかったです。

G:

すごい……これは顔も演技の領域に完全に届いています。アニメーションとフェイシャルとが合わさり、そしてファイナルがこうしてしっかりした形で出てきたと……。

石山:

たぶん、すべてのチームがあまり変なことをせずにストレートにやってきたことで相乗効果が生まれて、とてもいい感じになったのだろうと思います。

G:

2つ以上を掛け合わせる「相乗」という言葉がまさにピッタリの仕事ですね。すごいものを見せていただき、ありがとうございました。

・つづき

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その6・セットアップ編 - GIGAZINE

・関連記事

「すこしふしぎ」なジュブナイルを目指して作品を作っている「GANTZ:O」原作者・奥浩哉さんにインタビュー - GIGAZINE

初監督で「GANTZ:O」を絶妙なフルCGアニメ映画として完成させた川村泰監督インタビュー - GIGAZINE

「GANTZ:O」をGANTZを知らない人でもわかる映画に作り上げたさとうけいいち総監督にインタビュー - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その1・キャラクター編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その2・背景編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その3・モーションキャプチャー編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その4・アニメーション編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その6・セットアップ編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その7・エフェクト編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その8・コンポジット編 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in アニメ, 映画, マンガ, インタビュー, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article I have heard thoroughly how to make "GAN….