「GANTZ:O」をGANTZを知らない人でもわかる映画に作り上げたさとうけいいち総監督にインタビュー

2016年10月14日から公開されている映画「GANTZ:O」では、さとうけいいちさんが総監督を務めています。

さとうさんは映画「聖闘士星矢 Legend of Sanctuary」「黒執事」「アシュラ」、OVA「鴉-KARAS-」、テレビアニメ「TIGER&BUNNY」「神撃のバハムートGENESIS」など、数多くの作品で知られていますが、いったい「クリエイター・さとうけいいち」はいかにして生まれていったのか、そして「GANTZ:O」ではどういった役割を果たしたのか、お話をうかがってきました。

GIGAZINE(以下、G):

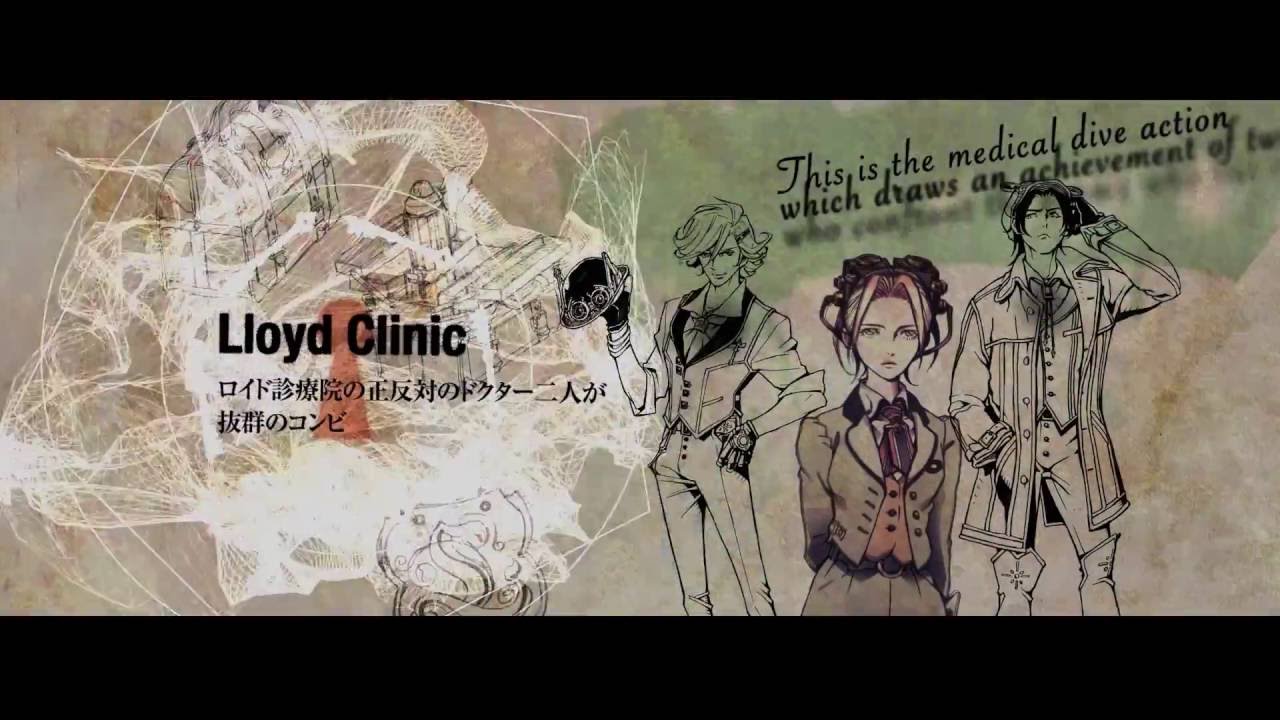

まずはGANTZ:Oとちょっと関係ない話題で恐縮ですが、9月15日発売の「ディメンタルマン ロイドのカルテ」では、サイトでPVが公開されています。

『ディメンタルマン ロイドのカルテ』PV - YouTube

この作品で、さとうさんは原作だけではなくイラストも担当なさっています。過去、インタビューなどでお答えになっているアニメ業界に入ったきっかけのエピソードに、「東京での同居人だったアニメーター・山下明彦さんを湖川友謙さんが尋ねてきて、さとうさんの落書きを見て手伝いに誘い、3ヶ月間手伝いをしていた間に見よう見まねで描き方を覚えた」……というものがあります。絵は最初から上手だったのでしょうか、それとも見よう見まねでやっているうちに上達していったんでしょうか。

さとうけいいち(以下、さとう):

最初から上手かった、ですね(笑) それと、物まねする素質があったんじゃないでしょうか。

G:

小さい頃から絵を描くのが好きでしたか。

さとう:

好きでした、色々なものをたくさん描いていました。飼っている犬を描いたりとか、ブルドーザー、タンクローリーを描いたりとか……(笑)。それっぽいことを言うならば、ウルトラマンとかのヒーローものも描いていたんじゃないかな。ただはっきりと言えるのは、アニメはあまり見ていませんでした。それは、実在している感じがなかったからだと思います。

G:

現実感というか、リアル感がないということですね。

さとう:

そうそう。子どもの目線でも、ウルトラマンとか仮面ライダーみたいなものだと、ブラウン管の向こうでおじさんたちが変身しているんですよ。

G:

ここにいる、という感じですね。

さとう:

いきなり今週は漁村が舞台、怪人がキャキャーッと暴れると、「危なーい!」と通りすがりのヒーローがやってきて、許可なく変身をして、許可なくよその村で敵を倒して、爆散させて帰っていく。ある意味テロリストですよね、はた迷惑じゃないですか(笑)。何十年後かに僕がそういった仕事をやっているというのもまた不思議ですけれども、そういう輩を好んで落描きをしていた……こともありましたが、学生時代は風景を描いたりとかしていたんじゃないかな。そういったコンクールに強制的に「行け」と言われ、銀賞をいただいた記憶があります。

G:

それはすごいですね。

さとう:

すごいでしょう!(笑) だから、絵は上手かったんだろうと思います(笑)

G:

その状態から、見よう見まねで何を習得されたのですか?

さとう:

「見よう見まね」というのは、アニメーションの世界の師匠である湖川友謙さんの絵を真似るんです。キャラクターデザインをしたりして、第一線で活躍されている方でしたから、真似て描くと上手くなっていく気がするじゃないですか。漫画家さんのアシスタントさんが先生の絵を「見よう見まね」と言ってしまうと言葉が違うんですけれども、模写をしていってどんどん影武者のようになっていくことと似ていると思います。

G:

当時、上達するために気をつけたことや心がけたポイントというのはあったのでしょうか。

さとう:

普段描かない角度というのがあるじゃないですか。きっと描きやすいところを普通は探しますよね。「真正面だとつまらないから、こんな角度にしよう」と、ローアングルから描いたり、真俯瞰で背を丸めた人を描いたり、とか。

G:

普通はやらないですね。

さとう:

当時、湖川さんから「席があるからやってみたらどう?」と声をかけられて、本当にバイト気分で行ってみたら、人が転がるところとか、描いたこともないような角度のものを描くんですよ。時間の経った今だから正直に言うと、スタジオに10人いたとして、10人がみんな上手いということはないんです。でも、その中にはやっぱり「上手いなこの人!」という人がいます。僕が師匠と思った湖川さんは、当然キャラクターのどの角度でも描けるんです。特に、ものを見なくても描くというのが面白かったんです。例えば、キャラクターの設計図を見ずに「ふっふーん♪」なんて言いながら僕の顔を見ながら描いている。これはすごいじゃないですか、お金取れますよ(笑)

G:

確かにそうですね(笑)

さとう:

お姉ちゃんのお店に行ったときに、「君、描いてあげる」なんて言いながら「ふんふーん♪」と描いて「わぁー、素敵!」みたいなことができるわけですよ。「これはいいじゃん!このテクニックをいただいたら、20代が楽しくなるんじゃないか」と思ったのが最初です。

G:

なるほど。

さとう:

なるほどって、納得しちゃうか!?(笑)

G:

すごく具体的なエピソードだったので。

さとう:

本当にスゴイ!と感じたんです。「達人は写真を見ながら描くんじゃなくて、頭の中で変換されたものを紙の上で描いていくんだ」と思って、これは真似てみたいと思ったんですよ。

G:

なるほど、そういう感じなんですね。絵のお話でいうと、シティーハンターのテレビスペシャル「グッド・バイ・マイ・スイート・ハート」では、さとうさんがキャラクターデザインを担当しておられますが、原作の絵が再現されていてすごく良かったということをファンの方がツイートしているのを見かけました。

さとう:

よくそんなところまで調べて……ネットって怖いね(笑) そうです。当時、北条司先生から「アシスタントにならないか」と言われたんですよ。

G:

えっ!?

さとう:

試写が終わったあと、北条先生から「さとうさんがデザインしてくださったんですね。本当にアニメーターが辛くなったら僕のところでアシスタントをお願いします」と、声をかけられました(笑)

G:

なんと、それはすごい……!今回、さとうさんは「GANTZ:O」で「総監督」という肩書きがついています。そもそも、総監督というのは何をする仕事だったんでしょうか。

さとう:

……何をすればいいんだい?

(一同笑)

さとう:

みんなそう思うよね。僕も最初に「総監督は何をすれば良いんですか?」と聞きましたもん。

G:

そうすると答えは……?

さとう:

「総監督をやってください」って(笑)

G:

そんな禅問答みたいな(笑)

さとう:

何をすればいいんだろうかと思ったけれど、GANTZの映画を作るということで、「デジタル・フロンティアという制作現場で、監督をお願いします」ということでした。今回、監督の川村泰さんは、CG作品はゲームやCMなど作ってきているけれども、映画の監督は初めて、と伺いました。そこでたぶん僕に声がかかって「デジタル・フロンティアのシステムやテクニックを使って仕上げてくれ」ということで、総監督だったんでしょうね。シナリオ開発や台本作成、ロケハンに行って絵コンテを描く、編集する、クレジットはしませんでしたが音響監督をやる、ということで統括させていただきました。

G:

なるほど。

さとう:

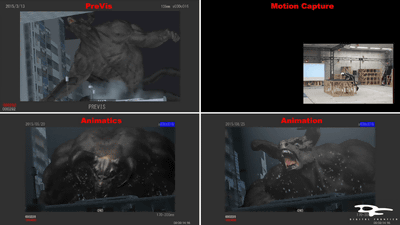

前回の「聖闘士星矢 Legend of Sanctuary」は、老舗の東映アニメーションがフルCGスペックのものを作ったということで、今回のデジタル・フロンティアさんの作り方とは違うんですよ。デジタル・フロンティアさんの「スーツアクターを使ってモーションキャプチャーを作って仕上げていく」というシステムは、デジタル・フロンティアさんの中に蓄積されているものなので、僕はそれを信用するしかない。アニメーションとしては「ピクサー的に」というのかな、キャラクターのフィギュアにアニメーターさんがポーズを付けてコマ撮りをしていく感覚というのが手付けのCGムービーですが、この趣向ではないものを作るにあたっては、当然、デジタル・フロンティアさんのノウハウをそのまま活用しようと考え、そこは川村さんにまとめてもらいました。

G:

今おっしゃった「聖闘士星矢」の時のインタビューが東映アニメーションさんのサイトに掲載されていて、「3DCGキャラクターの芝居のテンポは実写の役者よりも速い方が良い。もしも舞台役者の演技をモーションキャプチャで収録して3DCGキャラクターに当てはめるなら、いつもの感覚よりも速いテンポで演じてもらった方が良いでしょうね」という話でしたが、今回はいかがでしたか。

さとう:

ここに関して言えば、やってもらったと思います。間がまったりしてしまう部分については、もっとミニマムにしてくださいという意見はバンバン言いました。

G:

今回、どういう経緯で「GANTZ:Oの総監督をやってください」という話が来たんですか?

さとう:

「聖闘士星矢」のプロジェクト終盤、世の中にトレーラーが何本かあった中で、プロデュースサイドから「やってくれ」という話がありました。等身大のこういったリアルプロポーションのCGムービーというものをディレクションしている人は日本にそんなにいないし、「長編のフルCG」をやっていらっしゃる方というのも本当にいない。

G:

そんなにいないんですか?

さとう:

荒牧伸志監督が「キャプテンハーロック」をやられていたりしますが、みなさんがお調べになっていくと「何人かはいるけれど、アクションものでヒーローものをやってもらうなら……さとう監督!」となってしまうんじゃないですか。僕としては困惑ですよ、ドロドロした恋愛ドラマを撮りたいのに、なぜアクションが続くのか……(笑)

G:

なるほど。

さとう:

僕が「アクションをやるよ」となると、お客さんは「さとうさんが撮るとこうなるよね」という。「こうなる」というのは、ある種の型と言うのかな、「さとうさんのフィルムだとこういう型があるよね」というもので、これには安心感も当然あるんだと思いますが、僕はいつもそれを壊したいんですよ。

G:

もっと違うものにしたいと。

さとう:

でも、それは作り手のエゴで、当然それは臭ってしまうんです。今回のように「総監督」という立場でも、映像のテンポとか構成上で「自分のリズムじゃないな」と思うことに対して「この部分はお客さんが分かりづらいかもね」であったり、いろいろなことを言いたくなってしまうんです。そういうものを監督たちに受け止めていってもらうと、どんどんいつものパターンになっていく。それが良いかどうかですよね。ジレンマです(笑)

G:

なるほど、求められてはいるけれども……みたいな感じなのでしょうか。

さとう:

総監督なので、作品をもう少しプロデューサー的な視野で見ようかと思ったりはしますね。

G:

もう少し引いた感じで。

さとう:

僕はもともと「GANTZ」というコミックをリアルタイムでは読んでいなくて、今回のプロジェクトで声を掛けられた時に、GANTZ全巻に目を通して「GANTZとはこういうものか」と把握しました。当然、実写は見ていましたけど、コミックを正面から全て読み通したのは初めてだったんです。それで「なるほどな」と思って、自分の中で「GANTZとは何だ?」と思ったり、「GANTZってこういうこと?」と思ったことを形にすれば良いと思いました。スタッフはみんなGANTZファンなんですよ。川村監督なんてもうGANTZ大好きなので、パイロットフィルムも自分で手を挙げて作っていたという方なんです。だからこそ、ファンゆえに爆走しているんじゃないかと思ったりもするので、そこは僕が「GANTZのこの部分はなぜこうなっているのかな」ということを川村くんたちに聞くようにしました。「こうだからですよ!」「そうかぁ……」というやりとりになるんですが、初めて「GANTZ」を映画で観る人が同じ気持ちになってしまうのは怖いなと思ったので、もっと紐解けている方が良くて、言葉で説明するのではなくて映画のカットの連続で分かる方が良いよね、と。映画監督ですから、自分で思って今までやってきたことをどれだけGANTZの映画に差し込んでいけるかということです。

G:

原作の熱心な信者というかファンだけではなく、今回初めて「GANTZ」を見るという人のことも考えて作ったということでしょうか。

さとう:

そうです。シナリオライターの黒岩勉さんも「僕GANTZ好きなんですよ!」と言っているので、GANTZという作品を取り巻く人たちからすると素敵なセットアップがされています。そこに僕がアウェイな状態でいる。

G:

それだと、真ん中にポンと放り込まれた感じですね。

さとう:

映画を作るにあたって、変な言い方だけど、「『ファンムービー』ではなく『映画』にしてくれ」ということです。

G:

さとうさん自身が自分で企画書を出して作ったオリジナルみたいなものと、今回のような原作ありきなものがありますよね。原作ありきの場合は、先ほどのように、初めて見る人に気を遣うということはありますか。

さとう:

これは、「テーマ」ですね。原作者が言わんとしていることをどれだけ形にするか、そして公開する世の中のタイミングに向かって、身勝手ではなくて、「公開する意味」とは何か。自分が監督をする時にはテーマを作るんです。

G:

今回はどんなテーマにされたのでしょうか。

さとう:

僕がコメントしない限りは世には出ないですけれども「考えている暇はないよ」ということです。「GANTZ」って、世の中もそうだけれど、突然不条理な世界にバーンと放り込まれて生き残らなきゃダメというのがあるじゃないですか。あんな状況に放り込まれたら「何のことよ?」となりますよね。でも、ぼけーっとしていると、黒いスーツを着ている人は絶対ターゲットにされるから死んでしまう。

G:

バンバン死んでますね。

加藤は自分の意志とは無関係にわけのわからない状況に放り込まれてしまう。

さとう:

つまり「考えている暇はないよ」と。たとえば皆さんが報道カメラマンではないのに「カメラ持ってるなら撮ってこい」といきなり紛争地域に放り込まれて、「それはそういう人がいるでしょ、何だよ……」と思っている中で、「あそこにいるちびっ子やばいな、助けたい」という偽善者意識が出るのか、それとも見ているだけなのか……きっとそういうことなんですよね。

G:

なるほど。

さとう:

最初の感覚として、「GANTZ」はそのキャラクターに背負わされているものとかいろいろなものが当然あるんですけれども、どこか視点が客観的だと思ったんです。GANTZという謎のものが、神の目線ではないけれど、すごく客観的にこの人たちを見ているんだな、その中で生き残りを誰かが傍観的に楽しんでいるんだなということを感じたんです。それはガンツ玉だよねと思うんだけど、作品も世の中自体も、事件があったときに対岸の火事に見えるじゃないですか。「俺には来ない」と。ネットの中の状況とか、Twitterの中でもそうですけど、顔や所在がバレなければ何を言っても大丈夫という無責任な感じがあるけれど、一つ間違えるとその人を殺してしまう恐れもある。奥先生がこの20年にいろいろと漫画の中で描いているもの、現在進行形で描いているものは、世の中が不条理と暴力といった中で、どこか冷めて客観的に見ているというのが形になっているよね。奥先生とは同世代なんですが、食事をした時に、なぜ僕が映像をやるようになり、先生が漫画家になったかというところで、思いが似ているところが当然あったんです。

G:

どういったところですか?

さとう:

学生時代にエンターテインメントな映画を見て、「表現したいな」と思ったんです。それは奥先生でいえば漫画で、僕でいうとアニメやドラマといった映像だったりするわけです。80年代に世界に訪れたエンターテインメントはすごかったと思うんです。音楽でいえば、僕らの時代は洋楽です。流れとしてはまずは洋楽、それからバンドブームが来て、ビジュアルバンドが出てきて……という感じですけれど、まず僕らのころには、イギリスやアメリカのポップチャートがどんどん出てきて、日本の「歌謡」が追いやられていくというシーンがありました。僕はPVとかを撮りたい、作りたいと思ってこの世界に入っていて、アニメーションも学んでおくことで、PVや映像の形に持って行きやすいなと考えていたんです。UKポップチャートの中のミュージッククリップで、ロトスコープという技法で、人を撮っておいて、そこにバンドマンの顔を描いていって形が変わっていくみたいなものがありましたよね。

ロトスコープを使ったPVとして特に知名度の高いものが、a-haの「Take On Me」。

a-ha - Take On Me (Official Video)

さとう:

ああいうことも含めてやっていけるだろうとも思いました。とにかく80年代というのは、「エイリアン」があったり、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」があったり、スーパーヒーローなら「バットマン」があったり、僕が大好きな映画監督のティム・バートンやリドリー・スコットが出てきたりと、「ハリウッド映画はすごいなぁ」と感じて、「作り手になろう」と思ってしまうんですよ。

G:

「ああいうものを作りたい!」みたいな。

さとう:

そう、とにかく「形にして世に出たい」と思ってしまう世代だったんだと思います。今の40代後半から50歳ぐらいのクリエイターの人たちには、たぶん多いですよ。分かりやすくいえば、「横文字に憧れる世代」です。

(一同笑)

G:

横文字(笑)

さとう:

「インダストリアルデザイナー」でも「ファッションデザイナー」でも何でも良いけれど、横文字の職業に憧れるんです。それは、世の中が高度成長期を抜けて落ち着いたあとバブルになっていて、その中で学生たちがキラキラしたものばかり見ているからだと思うんですよね。ハングリーな部分は当然あります。先輩とか上の人たちがいいものを食べているのを見て、「お前らちょっと来いよ」と呼ばれてついていき、「俺たちもいつかこうなるんだ!」と思っているうちにバブルがなくなっていったんです。そうして僕や奥先生がこうして形を作る側になったとき、客観的に見るということはテーマになっているのだろうなと思います。

G:

80年代のいろいろなことが「作り手になろう」につながったというお話で、2014年に受けられたインタビューでも「70年代後半から外国映画や海外ドラマを好んで見ていました」と答えておられましたが、具体的にこの作品は心に刺さったというものはありますか?

さとう:

僕は「TIGER&BUNNY」を監督して「バディものが好きですね」と言われてしまうとそれまでだけど、中学生だったころにビデオにまで録画していた作品に「CHiPs」、日本では「白バイ野郎ジョン&パンチ」という名前のドラマがあります。それとか「ナイトライダー」ですね、あれは車と人間の「バディ」です。

G:

そういうとらえ方なんですね、確かにそうです。

さとう:

相棒だもんね。K.I.T.T.というAI付きの車と、マイケルさんが毎回難事件に立ち向かうという。そういうものが好きだったんですよ。

G:

なるほど。アニメージュ2015年7月号掲載のインタビューで作品の作り方について問われたときに、「自分が子どもの頃から観て、憧れたものを自分の作品の中に、ちょっと盛り込むレベルのことかもしれないですけど」と語っているのですが、この「憧れたもの」がまさに今挙げられたような作品なんですね。

さとう:

そうですね。当時の海外ドラマは、みんな何かハッピーなんです。

G:

ハッピー?

さとう:

週末はパーティとかやっていて、「難事件」とか言っているわりにはクラブ、当時でいえばディスコみたいなところで主人公が胸をおおきくはだけて踊っているんですよ。それで、彼女とは惚れた腫れたやら別れ話やらやっているけれど、事件が起きると眉間に皺を寄せて立ち向かう。

G:

すごいギャップですね。

さとう:

すごいギャップなんだけど、面白くてしかたがなかったです。「何でこんなに自由なんだろう」と。サラリーマンものでも、仕事がテーマになっているようなドラマで株価がどうのこうのと言っているのに、その裏では密会していたりする。本当に自由だなと思いました。日本のドラマだと浮気、つまり不倫だとドロドロですよね。そしてドラマを見ている方はそっちの方が好きじゃないですか。でも、海外ドラマは陰湿じゃなくて、カラッとしているんです。

G:

さっぱりカラッと。

さとう:

クラブ行ったりして「イェーイ!」とか言いながらも、サイレンが鳴ると「お、事件だ!」と彼女を置いてでも出動する。ビルからビルへジャンプしたり「そこ跳ぶ?」みたいなことをやって、次のシーンに行ったらバンバン撃ち合うようなアクションをやっている。くたくたで家に帰って冷蔵庫開けて文句を言う(笑)。こういうのが良い。

G:

なるほど。あと、今も身振り手振り見せていただきましたけれども、他のインタビューでも「動きはこうだ」と身振り手振りで指示をすることがあるという話を見かけました。「GANTZ:O」の時にも、そういった指示はありましたか?

さとう:

「GANTZ」は身振り手振りはないですよ、役者さんがいて、その方たちが演じますから(笑) ただ、川村さんがデジタル・フロンティアの監督としてスーツアクターさんたちからデータを撮る時の芝居立てをやっているときに、僕から「こう撮った方が良いよ」みたいなことはやりました。ただ、キャプチャーを撮らない作品の場合は、僕は全部自分でモーションをやって、それをカメラで撮ってもらうんです。3箇所ぐらいにカメラをセットして長回ししてもらって、シーンいくつからいくつまでの芝居を自分でやってみるんです。それで、アニメーターさんたちが「ほうほう」と。女の子の役も、例えば「○○さんをやるんだけど、この○○さんの気持ちはこうだよね」とか。それで、「俺がやると気持ち悪いけど、女の子に変換してくれよ」と(笑)

G:

アニメーション版のモーションキャプチャーみたいな感じなんですね。

さとう:

そうですそうです。でも、あくまで参考の演技であって、アニメーター次第な所は多いですね。

G:

今回、「GANTZ:O」で総監督という立場で映画作りに関わって、「これまで課題だと思っていたけど、今回はクリアできたんじゃないか」ということや、逆に見えてきた、「次回以降、自分のオリジナルの企画の作品を作るときはこの辺りが課題だよね」という部分はありますか。

さとう:

うーん……「GANTZ:O」は全編がナイトシーンだということに気づきましたか?

G:

言われてみると、確かにずっと夜ですね。

さとう:

ナイトシーンの映画というものを僕は作ったことがなくて、90分間を夜のシーンで展開していくのは圧迫感があるなと当初から思っていたんです。それをいかに飽きさせないようにするかというところですかね。何とかできているんだなという感じはあります。冒頭、アバンの入り込みのところにオレンジ色が入っています。僕らでいうアンバーの設計です。こういった飴茶色の感じは、ハリウッド映画とかではエンディングの方に来るんですよ。夕日の中でバトルがあるにしても、何かが解決するにしても、ラブシーンにしてもです。そういった飴茶色の、オレンジのような暖色の世界に行くと、みんな気持ちが救われていくんですよ。なので、当初「やばいなぁ、これナイトシーンかぁ……」と思いましたね。

G:

なるほど。

さとう:

シナリオを作るときも、僕はどんな作品でもまず頭の1分以内で虚構の世界に引きずりこむような仕掛けをするんです。だから、今回もできるだけパニックから始めようと思っていて。そもそも「GANTZ」自体がもうパニックのようなものですから、パニックの中にカメラが入っていくという仕掛けをしようと。その段階で画面上がドッカンドッカンなっていることによって、頭の方も真っ暗はないなということをイメージしていって、次に入っていくときに駅構内は若干明るめにしようとか、大阪に行ったら今度はシアンというブルーがかった世界にしていこうと考えました。何というのかな、暖色系ではない方向に色を振っていくと気持ちが不安定になるので、その不安定なシーンを「この辺かな」と設計していく。これは、ちょっとプロっぽいことを言ってますよ(笑)

G:

シーンを思い返していくとすごく納得です。

さとう:

この、色のバランスで人の心理を引っ張っていきながら、おしっこタイムにはさせず、持続させること。映画は、どうしても気持ちが切れた瞬間、生理的に「トイレ行こうかな」と変な邪念が生まれるんです。でも「我慢させなきゃいけない」というのはやっぱり嫌だなと思っていて、ポイントのところで、例えば子どもが見るであろう作品であればいきなりコメディを挟んでみたり、恋愛的な模様を仕掛けることによって頭を整理する時間を作ったり。パニックで始まったものであれば、30分ぐらいのところで見ているお客さんに状況整理をしてもらいたいんですよ。そういうことが、最初は難しいなと思ったけど、強引なところもあるかもしれませんがそれなりにはいけたのかなと思います。

G:

なるほど。

さとう:

課題というと……「宿題になってしまうな」と思ったのは、僕はできるだけ現場チームにも頭を下げたというか文句を言ったんだけど、客観的な引いた絵とかモブ、群衆をとにかく入れていって、パニック映画として成立するようにしたいというのがありました。ただ、実写であってもアニメであっても、エキストラを盛り込んでいくシーンというのはカロリーが高いので嫌がられるんですよね。そこはもっとやりたかったですし、今度何かでやる場合は、「こういうやり方かな」というのが僕の中にあるんです。

G:

過去のお話で「サブのキャラクターとかをみんなもう少し気合いを入れて描いて欲しい」という発言がありましたが、そのモブ版みたいな感じでしょうか。

さとう:

モブ版(笑) モブ版かは分からないけど、まぁいろいろですね。

G:

なるほど。今回はありがとうございました。

GANTZ:O|ガンツ:オー 公式サイト

http://gantzo.jp/

©奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

・関連記事

・関連記事

「すこしふしぎ」なジュブナイルを目指して作品を作っている「GANTZ:O」原作者・奥浩哉さんにインタビュー - GIGAZINE

初監督で「GANTZ:O」を絶妙なフルCGアニメ映画として完成させた川村泰監督インタビュー - GIGAZINE

「GANTZ:O」をGANTZを知らない人でもわかる映画に作り上げたさとうけいいち総監督にインタビュー - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その1・キャラクター編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その2・背景編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その3・モーションキャプチャー編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その4・アニメーション編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その5・フェイシャル編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その6・セットアップ編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その7・エフェクト編 - GIGAZINE

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その8・コンポジット編 - GIGAZINE

初めて「GANTZ」を知った人でも楽しめる映画「GANTZ:O」を原作者・奥浩哉と監督が語った「GANTZ:O NIGHT」 - GIGAZINE

「NEXT」を感じさせる熱気の「TIGER&BUNNY」最終回上映会レポート - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in アニメ, 映画, マンガ, インタビュー, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Interview with Sato Keiichi co-director ….