ついに大腸菌で「DOOM」をプレイする猛者が登場、ただしクリアには600年かかる

1993年に発売された「DOOM」はファーストパーソン・シューティングゲーム(FPS)の草分け的タイトルとして知られています。また、ゲーム機だけではなく、カーナビや医療用超音波スキャナー、レゴブロック、プリンターなど、多種多様な場所に移植されていることでも有名です。そんな「DOOM」をなんと大腸菌でプレイする研究が発表されています。

“Can it run Doom?” (Gut bacteria edition) | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2024/01/can-it-run-doom-gut-bacteria-edition/

マサチューセッツ工科大学(MIT)の大学院生であるローレン・ラムラン氏は、合成生物学の研究課題として今回の「DOOM」移植を行ったとのこと。ラムラン氏は以下の解説ムービーを公開しています。

Running Doom on cells? - YouTube

現代文明はディスプレイと共に歩んできたといっても過言ではなく、1つの画面に多くの情報を動的に表示する技術は今もなお進化し続けています。

技術の進歩によって近年ではさまざまな機器にディスプレイが搭載されるようになりましたが、そこに目をつけたのが「DOOMのプレイをさまざまな電子機器のディスプレイに表示させよう」という「DOOMチャレンジ」です。チャレンジにはDOOMのプレイムービーを表示するものから、実際に電子機器の上でDOOMのプログラムを実行してプレイ可能にするものまでさまざま。

このDOOMチャレンジで最初に有名になったのは、2006年に行われたニンテンドーDSへの非公式移植でした。

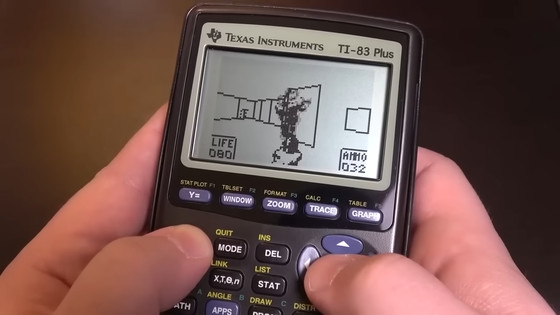

その後、どうみてもゲーム機ではない電子機器におけるDOOMチャレンジがインターネット上で次々に発表されます。これは関数電卓でDOOMを動かしている様子。

ATM

2023年7月には、「神経細胞(ニューロン)を培養してコンピューターに接続し、DOOMをプレイさせる」という試みが話題となりました。

しかし、ラムラン氏はこの2023年7月に発表された研究について「これはニューロンをコントローラーにしてDOOMをプレイしているのであり、DOOMチャレンジとは異なる」と述べています。そこで、ラムラン氏は自身が研究している合成生物学を応用し、細胞を使ったDOOMチャレンジを達成するプロジェクトに着手しました。

プロジェクト名は「インタラクティブなデジタルメディアを表示するディスプレイ上の1ビットピクセルを大腸菌でエンコードする」

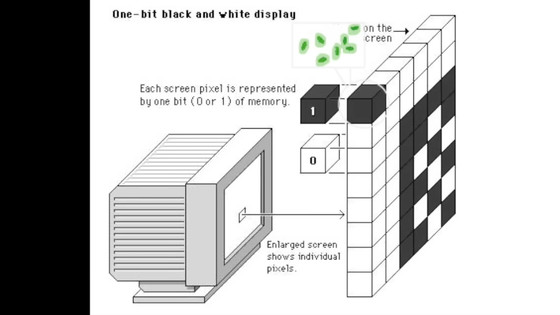

ディスプレイ上では、「ピクセル」という最小単位に画面を分解した上で、ピクセルごとに色や明度を設定して画像を表示します。ラムラン氏は、ピクセル単位で白(0)か黒(1)かを設定するモノクロディスプレイを想定し、このピクセル表示に大腸菌の発光を使うというアイデアを採用しました。

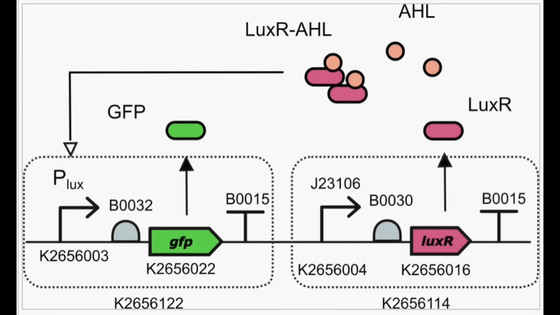

ディスプレイに用いられる大腸菌のプラスミド(環状DNA)には、緑色蛍光タンパク質(GFP)を発現する遺伝子が組み込まれており、このGFPが発現すると大腸菌が蛍光を発します。同時にこのプラスミドには、GFPの発現を制御するタンパク質(luxR)の発現遺伝子が組み込まれています。

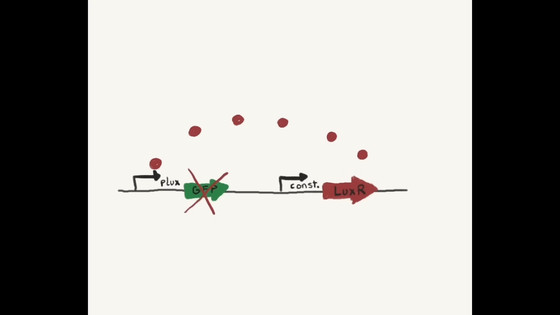

転写位置を見るとluxR発現遺伝子がGFP発現遺伝子よりも下流にあり、luxRが発現するとGFP発現遺伝子の直上にあるPluxというプロモーター部位に働きかけ、GFPの発現が抑制されます。しかし、AHL(アシル化ホモセリンラクトン)という分子を投入すると、luxRがAHTと化合することでPluxに働きかけなくなり、結果としてGFPが発現して大腸菌が蛍光を発するようになります。このタンパク質発現とAHL分子を使った遺伝子回路で大腸菌の発光を制御し、ディスプレイに応用するというわけです。

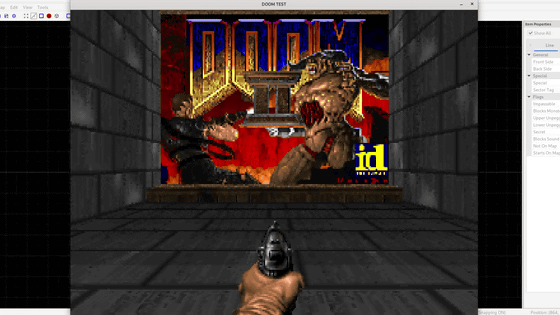

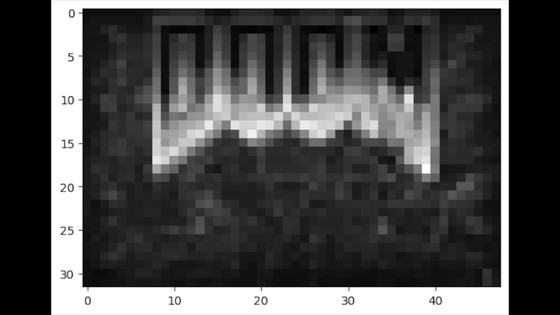

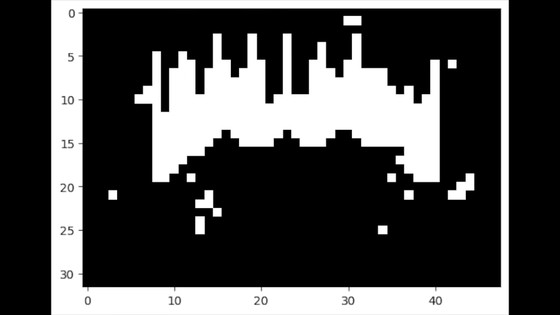

大腸菌は横48×縦32個の穴がある培養用プレートで培養され、穴ごとに制御されます。つまり、この大腸菌ディスプレイの解像度は48×32ピクセル。ラムラン氏は遺伝子の発現速度や培地内のAHL分子濃度などを計算し、Pythonでプログラミングした上で、DOOMのプレイ画面を48×32ピクセルに圧縮して表示するシステムを構築しました。以下はDOOMのタイトル画面を48×32ピクセルに圧縮したところ。

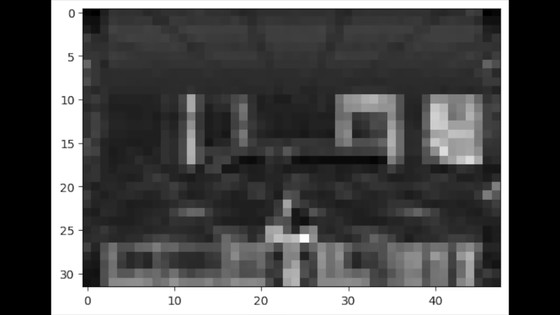

そして、この画面を大腸菌ディスプレイで表示したところが以下。

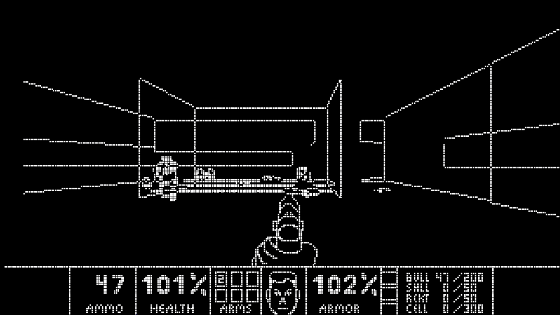

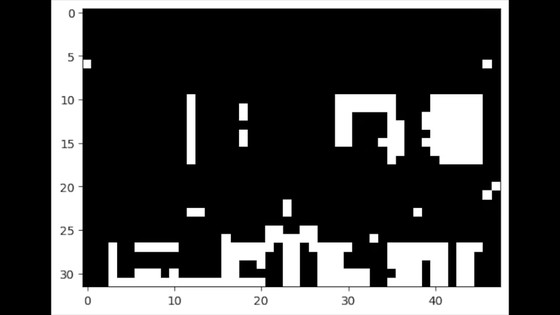

ゲームプレイ画面を圧縮した画面がこれ。

大腸菌の発光で表示すると、こんな感じの画面になります。発光の有無がピクセルの表示に直結しているため、コントラストの情報はなく、ゲームをプレイするための情報はほとんど読み取れない状態。それでも「DOOMの画面を大腸菌で表示する」というチャレンジにはひとまず成功しています。

ただし、ラムラン氏によれば、蛍光を発した大腸菌が発光しなくなるまでにかかる時間は約8.3時間とのことなので、大腸菌ディスプレイのリフレッシュレートを計算するとなんと約0.00003Hzになり、ディスプレイ解像度以前に快適なプレイがまず不可能。ラムラン氏は、仮にこのシステムでDOOMを最後までプレイするならばおよそ600年が必要という計算結果を明らかにし、「『DOOM』を実行させるために必要なのは、スクリーンと意志の力だけです」とコメントしています。

・関連記事

現代自動車のカーナビで「DOOM」をプレイすることに成功、ハンドルを使って操作するムービーが公開中 - GIGAZINE

医療用超音波スキャナーを修理してDOOMをプレイすることに成功 - GIGAZINE

Windowsのメモ帳でDOOMをプレイすることに成功 - GIGAZINE

ついにDOOMの中でDOOMをプレイすることに成功 - GIGAZINE

あの「DOOM」をトラクターの車載システムに移植して「修理する権利」を訴えるハッカーが登場 - GIGAZINE

名作FPS「DOOM」を1989年発売の富士通製PC「FM TOWNS」用に移植した猛者が現る - GIGAZINE

マインクラフトの羊で「DOOM」のプレイ映像を再生したムービーが登場 - GIGAZINE

ハードウェアネクロマンサーが妊娠検査キットにある画面上でDOOMやBad Apple!!を再生することに成功 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, サイエンス, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Finally a fierce man who plays 'DOOM' wi….