Panasonicのフルサイズミラーレス一眼カメラ・LUMIX Sシリーズ「DC-S1」&「DC-S1R」レビュー

レンズ交換式のミラーレス一眼カメラとしてLUMIX・Gシリーズを長らく展開してきたPanasonicが、センサーサイズがマイクロフォーサーズではなくフルサイズのSシリーズの展開を始めました。

Gシリーズとは異なる存在となるSシリーズはどのようなカメラなのか、実際に一式を借りていろいろ触ってみました。

DC-S1 | Sシリーズ フルサイズ一眼カメラ | デジタルカメラ LUMIX(ルミックス) | Panasonic

https://panasonic.jp/dc/s_series/products/s1.html

DC-S1R | Sシリーズ フルサイズ一眼カメラ | デジタルカメラ LUMIX(ルミックス) | Panasonic

https://panasonic.jp/dc/s_series/products/s1r.html

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. | Sシリーズ 交換レンズ | 交換レンズ | デジタルカメラ LUMIX(ルミックス) | Panasonic

https://panasonic.jp/dc/lens/s_series/products/lumix_s_24-105.html

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. | Sシリーズ 交換レンズ | 交換レンズ | デジタルカメラ LUMIX(ルミックス) | Panasonic

https://panasonic.jp/dc/lens/s_series/products/lumix_s_pro_70-200.html

LUMIX S PRO 50mm F1.4 | Sシリーズ 交換レンズ | 交換レンズ | デジタルカメラ LUMIX(ルミックス) | Panasonic

https://panasonic.jp/dc/lens/s_series/products/lumix_s_pro_50.html

今回は「DC-S1」「DC-S1R」のボディにLUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.が付属するレンズキットと、望遠レンズ「LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.」、単焦点レンズ「LUMIX S PRO 50mm F1.4」というシリーズ一式を借りることができました。

DC-S1レンズキットの内容物はボディとバッテリー一式、マニュアル、レンズ、ネックストラップ、各種ケーブルなど。

バッテリーチャージャーは「コンセントとACアダプタを繋ぐケーブル」「ACアダプタ」「ACアダプタとチャージャーを繋ぐ両端がUSB Type-Cのケーブル」「チャージャー本体」と4つのパーツに分かれています。

ボディの正面はこんな感じ。肩部分の「プレミアムレッドライン」が目を引きます。

背面はこんな感じ。モニターは3.2型で約210万ドット。

左肩にモードダイヤルとドライブモードダイヤル。モードダイヤルはiA(インテリジェントオート)/P(プログラムオート)/A(絞り優先オート)/S(シャッター優先オート)をはじめ9種類の撮影モードを切り替えられます。ドライブモードダイヤルは単写と連写、セルフタイマーなどを切り替えます。

3軸チルト式モニターで、ハイアングル・ローアングル撮影にも対応。

天面はこんな感じ。電源スイッチの形状やダイヤル配置がGシリーズとはかなり異なります。

右側側面にSDカードスロットとXQDカードスロット。「SDカードスロット内蔵のノートPC」はありますが、「XQDカードスロット内蔵のノートPC」はほぼ見かけないので、利便性の点でSDカードが使えるのはかなり助かります。

左側側面に各種インターフェイス。「イヤホン&マイク」と「USB Type-Cポート&HDMIポート」はそれぞれカバーが分けられています。

底面はこんな感じ。

「DC-S1」と「DC-S1R」と並べたところ。

外観上の差はロゴ部分のみ。

フルサイズCMOSセンサーを搭載。S1は有効画素数24.2M、S1Rは有効画素数47.3M。

そこに接続するレンズのリア側はこんな感じ。

バッテリー、SDカードを入れた実測重量は1024g。写真はS1ですが、S1Rも同じく1024gでした。

レンズキットに同梱される「LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.」はフード込み・キャップつき状態で749g。

ボディキャップとレンズリアキャップを外して接続したときの実測重量は1752g。

なお、「LUMIX S PRO 50mm F1.4」は1039gでした。

このレンズは開放F値1.4という明るさがウリ。

レンズ先端に近いフォーカスリングはスライドさせると距離指標が出てくる仕組みになっています。

「LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.」は1294g。

24-105mmとこの70-200mmには、毎秒4000回のブレ検知を行い、早く小刻みな高周波域のブレだけではなく、大きくゆったりとした低周波域のブレも補正する光学式手ブレ補正「O.I.S.」が搭載されています。

24-105mmを装着したS1を手持ちするとこんな感じ。本体寸法は約148.9mm×約110mm×約96.7mmで、LUMIX Gシリーズや、本機と同じフルサイズミラーレスのCanon EOS RやNikon Zシリーズより一回り大きいのですが、グリップが深く右手でしっかりと握り込めるので、重さの割には扱いやすい印象。

ただ、扱いやすいとはいえ重いのは事実なので、撮影時には両手でしっかりホールドするのが肝要です。

以下には、実際にカメラを持ち出して撮影した作例をいくつか掲載しています。元ファイルサイズが巨大なため、掲載分はサムネイルを横560pxに統一、クリックした画像は原寸の25%に縮小しています。

まずは、S1とS1Rに同一レンズを付け、ほぼ同一角度で撮影した写真を並べてみました。S1Rは、モアレ・偽色を抑える代わりに解像度が低下する「光学ローパスフィルター」を取り除き、高解像方面に振った仕様となっています。S1の性能が劣っているというわけではないので、「町撮り」中心で使うなら、S1でもまったく遜色なく使えるはずです。

京都駅(S1+24-105mm)

京都駅(S1R+24-105mm)

晴明神社の鳥居(S1+24-105mm)

晴明神社の鳥居(S1R+24-105mm)

晴明神社の提灯(S1+24-105mm)

晴明神社の提灯(S1R+24-105mm)

続いては50mmのボケがいかほどのものか、F1.4設定時とF16設定時を比較してみました。それぞれ被写界深度に大きな差があり、F1.4は被写界深度が浅いためピントの合っているところ以外はかなり強くボケています。一方、F16は被写界深度が深く、ピントの合っている距離の前後にもある程度ピントが合います。

龍安寺(S1R+50mm/f1.4)

龍安寺(S1R+50mm/f16)

車折神社の桜(S1+50mm/f1.4)

車折神社の桜(S1+50mm/f16)

そのほか、京都をぶらっと移動しつついろいろ撮影してみました。

龍安寺参道(S1+24-105mm)

龍安寺石庭(S1+24-105mm)

京福電鉄北野線・等持院電停付近の直線(S1+70-200mm)

京福電鉄北野線・鳴滝~宇多野間「桜のトンネル」(S1+24-105mm)

京都市動物園・眠りこけるケープハイラックス(S1R+24-105mm)

京都市動物園・お尻を向けたアジアゾウたち(S1R+70-200mm)

京都市動物園・水浴びするアジアゾウ(S1R+70-200mm)

京都市動物園の猿山(S1R+24-105mm)

京都市動物園・猿山のアカゲザル(S1R+70-200mm)

京都市動物園・インドクジャク(S1R+70-200mm)

京都市動物園・フンボルトペンギン(S1R+24-105mm)

京都市動物園・フェネック(S1R+24-105mm)

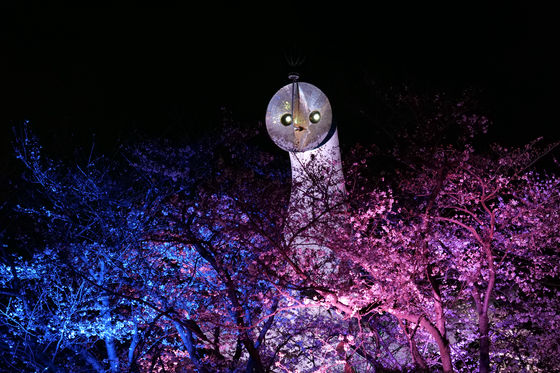

夜景撮影だとこんな感じ。エキスポシティの巨大観覧車・Redhorse OSAKA WHEELを見上げたところ。

太陽の塔

Redhorse OSAKA WHEELと大阪モノレール。

タイミングがいいのか悪いのか、万博記念公園駅のポイント故障により停車し、先頭車両天井部の赤色灯を点灯させているモノレール。

足元の中央環状線をパトカーが走り抜けていきました。

最後に、このクラスのカメラで食事の写真を撮影する機会はあまりなさそうですが、24-105mmレンズは最短焦点距離が30cmで問題なくいけそうだったので、フレッシュネスバーガーでクラシックWWバーガーを撮影してみました。

50mmレンズは最短撮影距離が44cmなので、テーブル上の食事を取るのはちょっと難しいです。

動画はこんな感じ。いずれもレンズは24-105mmを使用。

Lumix S1で撮影した京福電鉄北野線「桜のトンネル~宇多野」 - YouTube

なお、パナソニック公式通販サイトでの価格は、DC-S1ボディ単品が税込33万8990円、DC-S1M(レンズキット)が税込み45万9950円、DC-S1Rボディ単品が税込50万990円、DC-S1RM(レンズキット)が税込62万1950円。

価格を比較すると、LUMIX GシリーズのDC-G9L(レンズキット)が税込31万3070円、DC-GH5M(レンズキット)が税込28万670円なので、S1はボディのみでその価格の上を行くことになります。

なお、直近で登場した他メーカーのフルサイズミラーレス一眼では、CanonのEOS R(ボディ単品)が税込25万6500円、EOS RP(ボディ単品)が税込17万3340円、NikonのZ 7(ボディ単品)が税込40万7700円、Z 6(ボディ単品)が税込27万2700円。Z 7はS1を上回っているものの、モデルの位置づけを考えるとS1Rと比較すべきところなので、やはりPanasonic機はちょっと高めということになります。

カメラ&レンズ性能は非常に高く、レンズキットを買うだけでも写真撮影・動画撮影でほぼオールラウンドに使うことができる優れた機種で、スマートフォンのカメラで撮るのとは異なった世界の切り取り方ができるのは間違いありません。一方で、その性能に応じた価格設定でもあるので、安直に「迷ったらこれを買っておけばOK」といえる価格ではないため、気になったら必ず実物を触って、手触りや機構音なども詳しくチェックし、これから数年間付き合っていける機体かどうかしっかり確認してください。それで合いそうであれば、おそらくこれからの撮影ライフを高めてくれる機種となるはずです。

・関連記事

ニコンが満を持して放つフルサイズミラーレスカメラ「Z 7」「Z 6」をあちこち持ち出してみた - GIGAZINE

キヤノンのフルサイズ&ミラーレスカメラ「EOS R」を触りまくってみたレビュー - GIGAZINE

ニコン史上最高の常用感度ISO 102400でどんな被写体も逃さないフルサイズデジタル一眼レフカメラ「D5」実機レビュー - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, ハードウェア, レビュー, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Panasonic's full-size mirrorless sin….