墜落した爆撃機のパーツから作られた60年前の人型ロボット

1949年からイギリス空軍でパイロットたちにレーダーの使い方を指導していた技術者のTony Sale氏(79歳)が、墜落したビッカース ウェリントン(第二次世界大戦初期のイギリス空軍の爆撃機)から金属を回収し、身長約180cmの人型ロボット「ジョージ」を作成したのは戦後間もない1950年のこと。

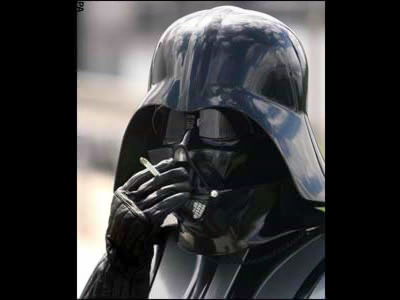

ジョージはリモコン操作で二足歩行(足の裏にタイヤ有り)したり座ったり、腕や首を動かすこともでき、愛きょうのあるルックスも相まって一時は国民的な人気者となりました。しかし、当時ジョージの体内に収まるようなサイズのコンピュータはまだなく、知能面での改良の余地がなかったため、ブームが去るとジョージはSale氏のガレージで忘れ去られることとなります。

自宅のガレージに眠っていたジョージを45年ぶりに発見したSale氏は、ジョージに再び命を吹き込み博物館で第二の人生を送らせることにしたそうです。

詳細は以下から。George the six-foot robot comes back to life after 45 years stored in his inventor's garage | Mail Online

ジョージは高さ約180cm、Sale氏とほぼ同じ身長です。

オートバイ用のバッテリー2機を動力としたジョージは足を前後に動かしながら歩行しているかのように移動することや、首を回したり手やあごを動かしたり、座ることもできました。リモコンで30フィート(約10m)離れたところから操作できたそうです。

幼いころからロボットに興味を持ち12歳のときにはメカノ社のキットを利用して「ジョージ1世」を作ったというSale氏。現存するこのジョージは最大かつ最後のモデルとなった「5世」とのことで、大きな耳が特徴です。

こちらは5世より背が低く、耳がないタイプのジョージ(1949年撮影)。「オズの魔法使い」のブリキ男をほうふつとさせます。

弱冠19歳だったSale氏とジョージは一躍メディアの寵児(ちょうじ)となりました。

「ジョージ」が実際に動く様子を以下の動画で見ることができます。

BBC News - Bletchley Park computer museum homes veteran robot George

墜落した爆撃機から回収したアルミニウムとジュラルミンで作られたジョージ。建造当時はピカピカでした。

操作するのは若き日のSale氏。Debden空軍基地勤務中に余暇を使ってジョージの製作にあたり、約1ヶ月で完成させたそうです。製作費用は当時15ポンド(当時の日本円で約1万5000円)とのこと。

Sale氏は最近になって、自宅のガレージで1965年ごろから眠っていたジョージを再発見したそうです。

「まだ動くのでは」という予感を得たSale氏はジョージのベアリングに油を差し、脚に新しくリチウム電池を搭載させました。

そしてスイッチを入れたところ、45年という歳月を経ても何の問題もなく元気に動いたそうです。

Remembrance Dayのポピーを胸につけたSale氏とジョージ。ジョージはブレッチリー・パーク内の国立コンピュータ博物館で第2の人生を送ることになったそうです。

国立コンピュータ博物館には、Sale氏がリードしたチームが復元にあたった暗号解読機「Colossus」も展示されています。

往時は「家事手伝いロボット」を求めるマスコミによりさまざまなポーズをつけて撮影されたジョージ。ここでは掃除機をかけるポーズで写っていますが、実際には掃除機を押しながら歩くことはできないそうです。

しかし、「押す」のは無理でも掃除機を引きずって歩くことは実は可能とのこと。知能は持たないジョージですが、つきっきりでリモコン操作する人がいれば、十分家事もこなせるのかもしれません。

ジョージとヘンリー、何ともイギリスらしいコンビです。

・関連記事

身長158cm、体重43kg、日本人女性の平均値を参考にして作ったリアルなロボット「HRP-4C」が実際に動いている様子のムービー - GIGAZINE

「乗れるロボットが作りたい」、スコープドッグを作り出した鉄アーティスト・倉田光吾郎さんにインタビューしてきました - GIGAZINE

塗り絵感覚でPCを使わずプログラミング体験、「テントウ虫ロボット」と「かぶと虫ロボット」のキット - GIGAZINE

ドイツ軍が第二次世界大戦で使った暗号「エニグマ」シミュレーター - GIGAZINE

芝刈り機エンジンで高度1万フィートを舞う、第一次世界大戦時のドイツ軍戦闘機を手作りで再現した男性 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, メモ, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article A humanoid robot 60 years ago made from ….