羽根が一切ないタービン「テスラタービン」は一体どのような形なのか?

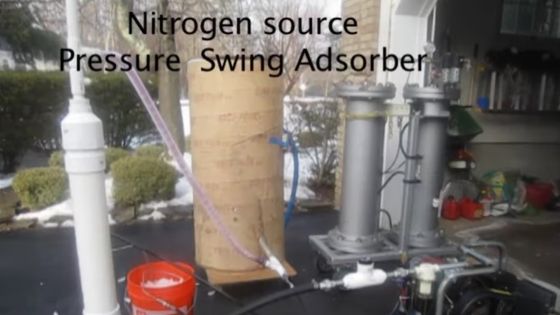

蒸気や水といった流体の運動エネルギーを利用する「タービン」には、通常であれば羽根を用いるところ、羽根ではなく円盤を用いて稼働させる「テスラタービン」という種類も存在します。かの発明家ニコラ・テスラが生み出したこのテスラタービンの仕組みについて、エンジニア兼YouTuberのIntegzaことジョエル・ゴメス氏が解説しています。

Building Nikola Tesla's Bladeless Turbine - YouTube

これは「アイオロスの球」と呼ばれる初期のタービンで、1世紀頃にアレクサンドリアのヘロンによって初めて文献に記された世界初の蒸気タービンだと伝えられているものです。

構造は単純で、内部に水を入れた容器を温めて蒸気を発生させ、その蒸気を回転機構に付けられたアームから噴出させることでアームを回転させるというもの。

アイオロスの球は非常にシンプルな蒸気タービンとして有名ですが、20世紀以降に一般的に使われているタービンはこれとは違います。以下はチャールズ・アルジャーノン・パーソンズが発明したタービン。

このタービンは回転機構に付けられた動翼を使用します。

複数連ねた動翼に一方向から蒸気を吹き付けることで、すべてのタービンが可能な限り多くのエネルギーを得られるようにするというものです。

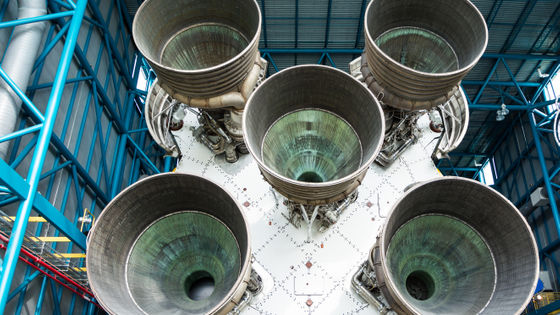

次はグスタフ・ド・ラバルが発明したタービンで、動翼に流体をたたきつけてできるだけ高速で回転させることを目的とするもの。高速であることを生かしてロケットエンジンなどに用いられます。

Integzaいわく、動画投稿時点では上記2つのタービンが世界中で使われるタービンの約99%を占めているとのことですが、タービンにはもう少し違った形のものもあります。それがテスラタービンです。

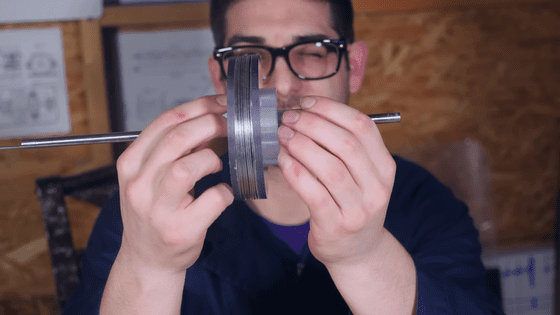

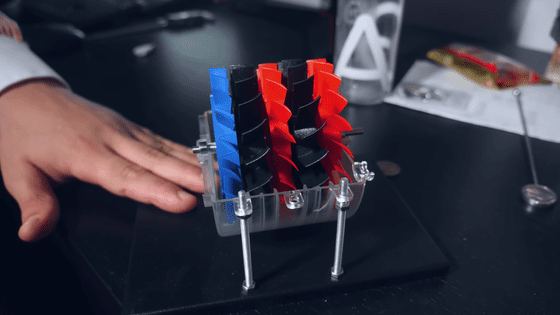

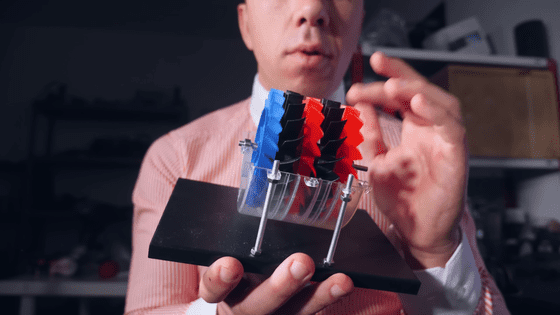

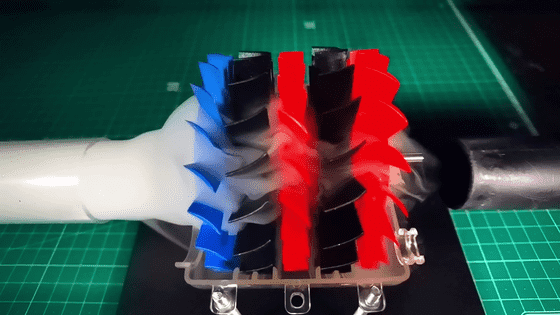

テスラタービンの特徴は、ブレードが一切なく、ただの円盤が複数重なった作りになっているという点にあります。

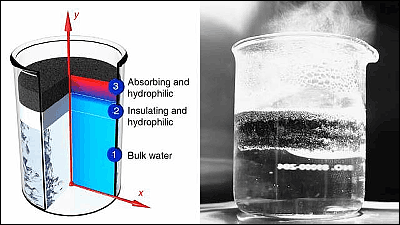

このタービンは流体の粘着性を利用しています。Integzaが例として持ち出した回転するシリンダーにハチミツを垂らすと、ハチミツの粘性と吸着によりシリンダーが回転することが分かります。基本的には、これがテスラタービンの仕組みであるとのこと。

ハチミツではなく空気でも同じ現象が起こります。空気で効率よく回転させるために、複数の円盤が用いられます。

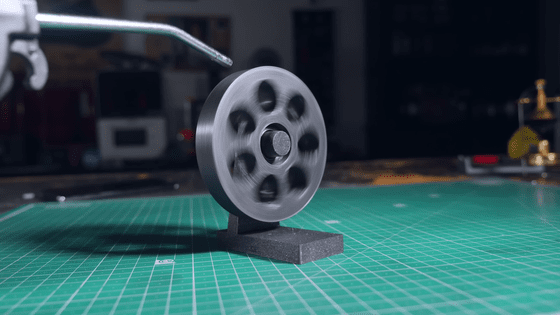

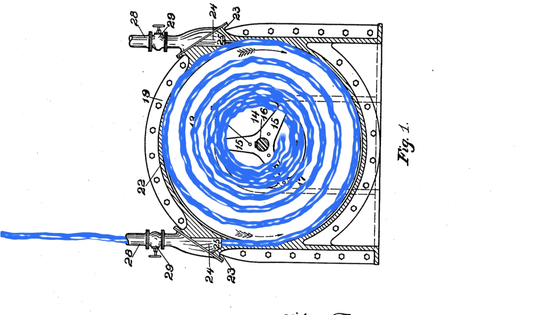

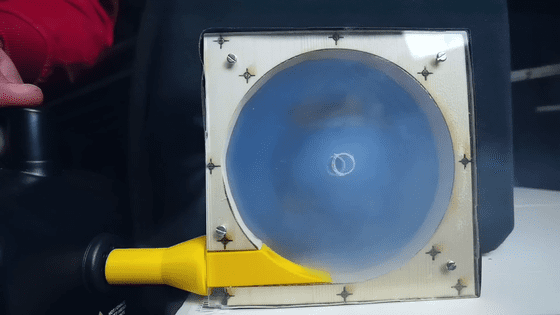

この円盤をケースの中に入れてある1点から空気を吹き付けると、空気は螺旋を描くように回転し円盤の中央に収束します。

この空気を中央から逃がすため、中央に穴が空いています。

テスラタービンはブレードのあるタービンに比べて耐久性に優れていますが、十分なエネルギー効率を達成するためには非常に高速に回転させる必要があったり、大量の材料が必要だったりする点から、一般的に使われることはまずありません。

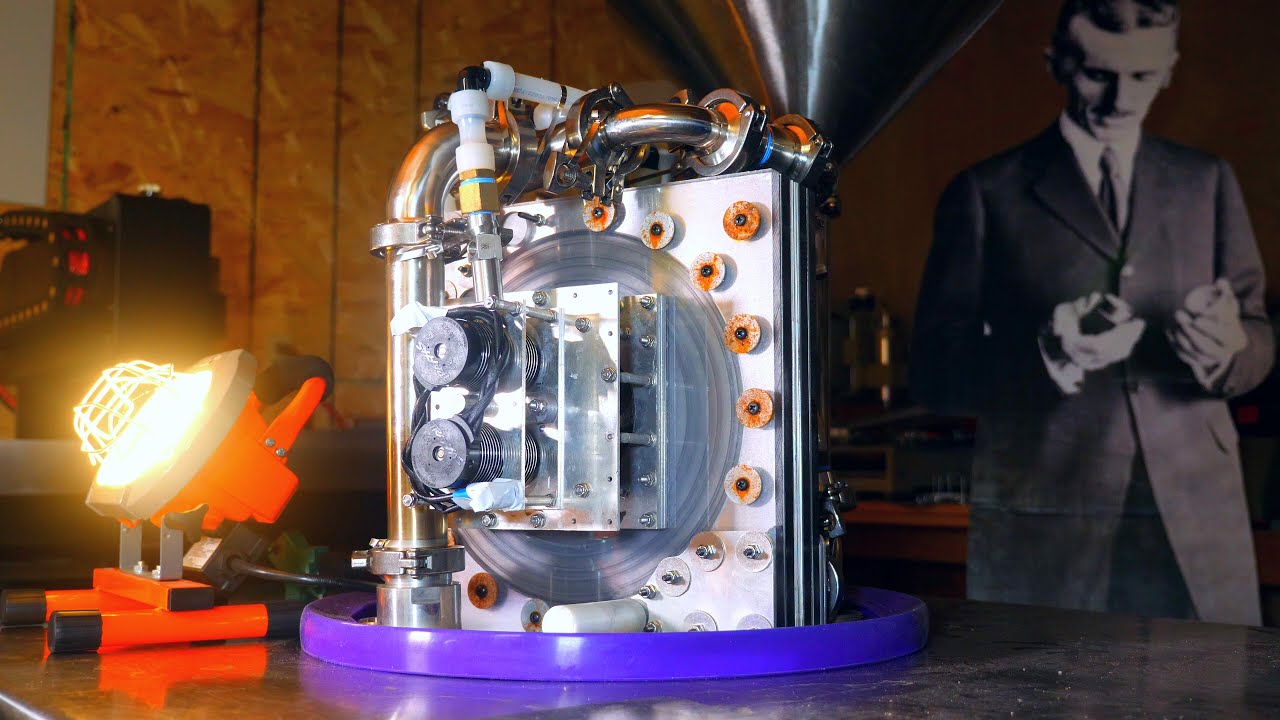

しかし、Integzaはテスラタービンの実用化に向けて取り組むことに希望の光を見いだし、Heat and Powerと、テスラタービン開発のために設立されたTesTur Energyの2社と共に新しいテスラタービンの製作に取り組んでいるとのこと。

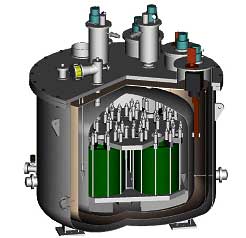

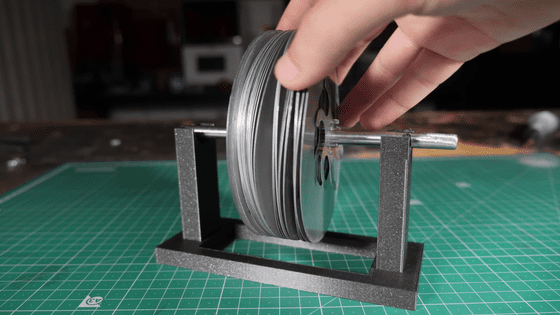

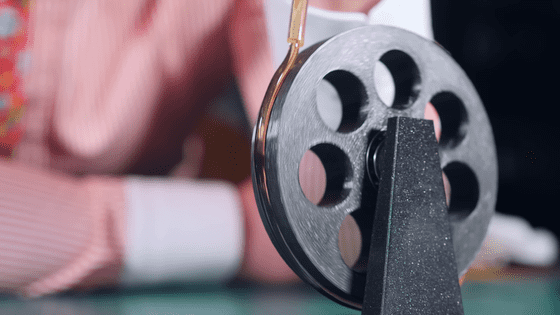

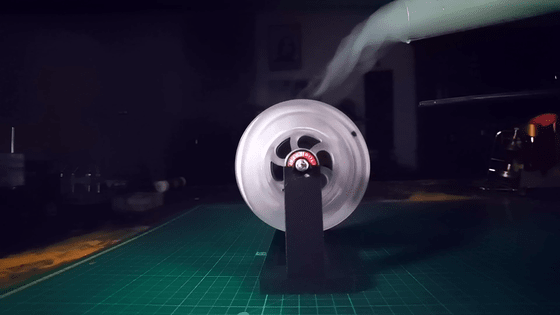

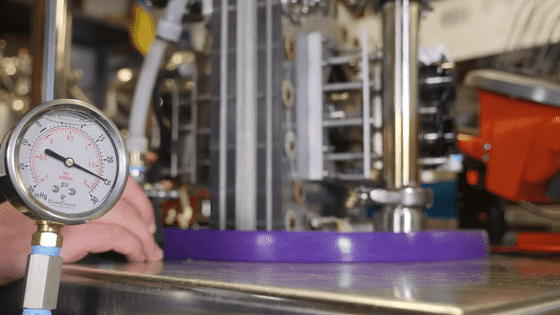

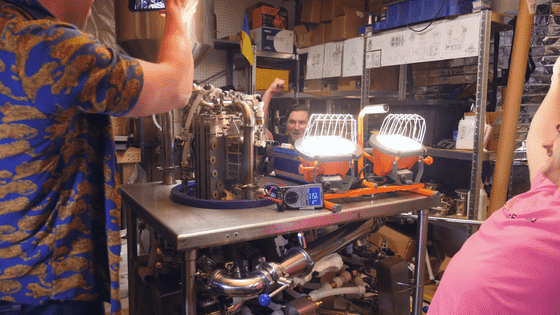

実際にプロトタイプを完成し、稼働させるIntegzaら。

600Wの電力を必要とするランプ2つを点灯させることに成功しています。

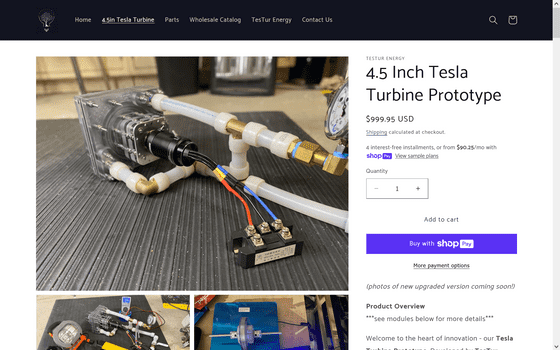

Integzaらはテスラタービンの開発を続けており、試作機はTesTur Energyから999.95ドル(約14万3000円)で販売されています。

4.5 Inch Tesla Turbine Prototype – Heat and Power Inc.

https://www.heatandpower.com/products/4-5-inch-tesla-turbine-prototype

・関連記事

風力発電機のタービンに「色を塗る」だけで鳥の事故死率が70%下がる - GIGAZINE

エンジンやタービンなどの複雑な曲面にも対応可能な超音波検査用のパッチが登場 - GIGAZINE

イギリス沖合に7000基の風力発電タービンを設置する計画が進行中 - GIGAZINE

ジェットタービンのついた消防車 - GIGAZINE

・関連コンテンツ