ガラガラヘビは鳴らす音を変えることで「相手の耳をだまして距離感を誤認させる」との研究結果

ガラガラヘビは天敵に出会うと尻尾を震わせて出る音で威嚇する習性で知られており、「ガラガラヘビの尻尾の中に何が入っているのか確かめてみたムービー」も大人気になっています。新たな研究で、ガラガラヘビが「相手が近づくと音を鳴らす頻度や周波数を変え、自分との距離感を誤認させる」という能力を持っていることが判明しました。

Frequency modulation of rattlesnake acoustic display affects acoustic distance perception in humans: Current Biology

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)00973-8

Rattlesnake rattles trick human ears

https://phys.org/news/2021-08-rattlesnake-rattles-human-ears.html

Rattlesnake rattles use auditory illusion to trick human brains | Live Science

https://www.livescience.com/rattlesnakes-trick-brains-auditory-illusion.html

ある日、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学の神経生物学者であるBoris Chagnaud教授が実験室で飼育しているガラガラヘビに近づいたところ、ガラガラヘビが鳴らしている音が途中で変化したことに気がつきました。気になって確かめてみたところ、ガラガラヘビから比較的離れた場所にいた時は小さくて低い周波数で鳴っていた音が、一定以上の範囲に近づくと急に大きくなって周波数も高くなることがわかったとのこと。もう一度ガラガラヘビから離れると、次第に音や周波数も元に戻ったそうです。

ガラガラヘビの音の変化に興味を引かれたChagnaud氏らの研究チームは、実際にガラガラヘビを用いて実験を行いました。実験の様子やガラガラヘビが鳴らす音の変化は、以下のムービーを見るとわかります。

Adaptive rattling fools distance perception / Curr. Biol., Aug. 19, 2021 (Vol. 31, Issue 19) - YouTube

ガラガラヘビの尻尾の先にはケラチン質でできた硬い節がいくつも存在しており、尻尾を震わせることで節同士をこすり合わせ、「シャーッ」とも「ガラガラ」とも聞こえる音を鳴らします。この音には他の動物に自らの存在を知らせて、危険を回避する目的があるとみられています。

ガラガラヘビが音を鳴らす様子を通常より12.5倍遅い速度で再生すると、ブルブルと尻尾の先を震わせていることがよくわかります。

また、ガラガラヘビは尻尾を震わせる速度を変えることにより、鳴る音の大きさや周波数を変えることも可能。最初は「ガラガラ」と尻尾を震わせるタイミングがわかる音だったのが……

震わせるスピードを上げるにつれて「ジャーッ」という音に変化していきます。

Chagnaud氏らの研究チームは、ガラガラヘビが鳴らす音が物体の接近によって変化するのかどうかを調べるため、さまざまな物体がガラガラヘビに近づいた時の様子を調べる実験を行いました。

実験では、迫り来る物体を「壁にプロジェクターで投影した影」で再現しました。最初は小さかった影が……

次第に大きくなってきます。

そのうちガラガラヘビが尻尾を震わせて音を鳴らし始め……

ある時点で急に音の大きさと周波数を変えました。研究チームによると、途中までは音の周波数が最大でも40Hzだったのが、物体がある程度近づくと急に60~100Hzの大きさに跳ね上がったとのこと。追加の実験では、ガラガラヘビの音の変化に影響するのは物体のサイズではなく、「物体が接近する速度」であることも判明したそうです。

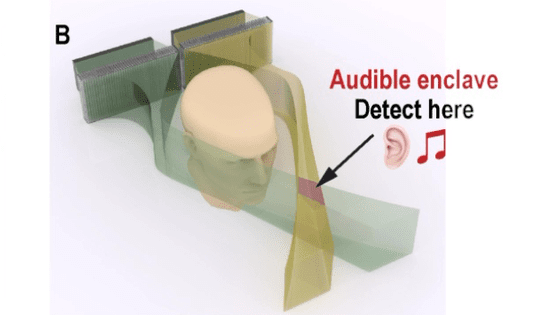

ガラガラヘビが物体の接近に応じて音を変化させる理由について探るため、研究チームはVR空間に「ガラガラヘビが隠れている草原」を仮想的に構築し、11人の被験者にVR空間内を歩いてもらう実験を行いました。実験では、被験者はガラガラヘビに向かって近づいていき、自分がガラガラヘビから1メートルの距離に来たと思った地点で立ち止まるように指示されました。

研究チームが用意した「仮想のガラガラヘビ」は、被験者が8~4メートルの範囲にいる時は5~20Hzで音を鳴らし、4メートル以内に近づくと一気に70Hzまで周波数を上げるようにプログラミングされていました。実験の結果、全ての被験者はガラガラヘビの音が変わったことで距離感を誤認し、1メートルよりも遠い場所で立ち止まったとのこと。一方、被験者が仮想のガラガラヘビに近づいても周波数を変化させなかった場合、被験者ははるかに高い精度でガラガラヘビと自分の距離を認識できたそうです。

Chagnaud氏は今回の結果から、ガラガラヘビは相手の接近に応じて鳴らす音を変化させることで距離感を誤認させ、「安全な距離のマージン」を作り出していると考えています。「ガラガラヘビは自分の存在をアピールするために音を立てるだけでなく、革新的なソリューションを進化させました。それは車をバックで運転している時の距離警報装置と同様のものです」とChagnaud氏は述べ、ガラガラヘビは大型哺乳類との遭遇を繰り返した結果、哺乳類の耳をだます方法を進化させていったのだろうと主張しました。

・関連記事

6000万回も再生された「ガラガラヘビのガラガラの中には何が入っているのか?」 - GIGAZINE

ヘビの毒を25年にわたって注射してきたパンクロッカーの体から35種以上の毒への抗体が取り出される - GIGAZINE

長年にわたって毒ヘビにかまれ続けてきた男性からヘビ毒の万能薬を作り出す試み - GIGAZINE

なぜヘビがいないはずの国でヘビの目撃情報が相次いでいるのか? - GIGAZINE

イカは「いつ・どこで・どんなエサを食べたのか」を記憶する能力が老化しても衰えないことが判明 - GIGAZINE

類人猿も「こんにちは」「さようなら」とコミュニケーションの開始・終了を合図することが判明 - GIGAZINE

100年以上前から知られていた植物が実は「食虫植物」だったことが判明、葉ではなく茎で虫を捕獲していた - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article Research results show that rattlesnakes ….