数学を使うことなく直感的にファインマンのクイズを見事に解く動物たち

かの有名な物理学者リチャード・P・ファインマンが出した数学的なパズル「ファインマンのクイズ」を、直感的に解いてしまう動物がいるそうです。

To Save Drowning People, Ask Yourself “What Would Light Do?”

http://nautil.us//blog/-to-save-drowning-people-ask-yourself-what-would-light-do

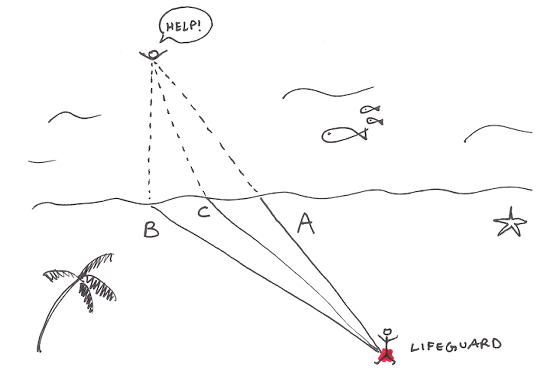

下図はファインマンが出した「ライフガードが採るべき経路はどれか?」というクイズ。海でおぼれて助けを求める人に一刻も早くたどり着くために、ライフガードはA・B・Cのいずれの道を選べば良いかを問う問題です。

ライフガードとおぼれる人を直線で結ぶ経路Aは最短距離ですが、3つの経路の中では泳ぐ距離が最も長くなります。泳ぐよりも砂浜を走る方が速いことを考えれば、経路Aが時間距離で最短ではないことはわかるはず。他方で、おぼれる人と波打ち際を直角に結ぶ経路Bは泳ぐ距離は最短ですが、砂浜を走る距離は最も長くなりトータル時間で考えれば最短経路ではなさそうです。ということで、正解は、経路AとBの間のどこかにある経路Cということになります。

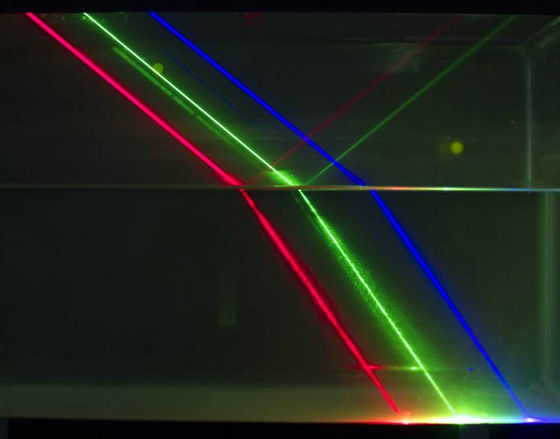

以上のクイズは微積分によって最短経路が算出される数学的な問題で、物理の歴史でいえばピエール・ド・フェルマーが「光は最短時間で到達できる経路を選ぶ」と考えた光の屈折における「フェルマーの定理」と同種の原理からなる問題です。

しかし、ファインマンのクイズの面白いところは、人間のライフガードを含めて多くの動物が数学的な知識の有無を問わず直感的に正しい判断をできる点だと、プリンストン大学でエンジニアリング教育に携わるアーティシュ・バティアさんは指摘しています。

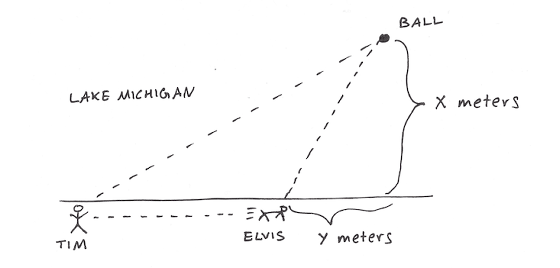

ロアノーク大学で教えていた数学者のティム・ペニングス教授は「エルヴィス」と名付けられたコーギーを飼っていました。ペニングス教授とエルヴィスは、ミシガン湖のほとりでテニスボールを投げては遊んでいたそうです。

ペニングス教授が波打ち際からテニスボールを湖に投げるとエルヴィスは喜んでとってくるので、受け取ったボールをまた水に投げ込む……という遊びをしているうちに、ペニングス教授はエルヴィスがボールに一直線に向かうのではなく、ある程度波打ち際を走っていってからボールに向かうのに気づいたそうです。

「エルヴィスは時間距離で最短の経路を直感的に見抜いているのではないか?」と考えたペニングス教授は、ボールを投げ込んだ位置とエルヴィスが海岸線を走った距離を計測して、35投分のデータを集めてプロットしたところ、エルヴィスは最短経路ではなく最速経路を理想的に選択していることが確認できました。エルヴィスに感心したペニングス教授は、結果を(PDFファイル)「Do Dogs Know Calculus?」という論文として発表しています。

最短距離ではなく時間距離で最短の道を直感的に見つけ出せたのはエルヴィスだけでなく、ヒアリでも同様の能力が確認されています。レーゲンスブルク大学のジャン・オッテラー博士の研究チームは、ガラスとフェルトをそれぞれ砂浜と海に見立てて用意し、その中でヒアリに時間距離で最短のルートを探させる実験を行ったところ、理想的な経路を選ぶことを発見しています。

数学を知ることのない動物が、ファインマンのクイズを直感的に解いてしまうという事実は神秘的ですが、どのようにして問題を解いているのかはいまだに解明されていないそうです。

・関連記事

サルが「数」の概念を完全に理解していて足し算もできることが判明 - GIGAZINE

人間以外の動物も「言語」を持っているのか? - GIGAZINE

魚は人間の顔を認識・区別できることが判明、ペットの魚も飼い主をしっかり覚えている可能性 - GIGAZINE

サルが野生のオオカミを飼い慣らして集団生活しているのが確認される - GIGAZINE

動物が「鏡の中の自分」を認識するかどうかを調べる「ミラーテスト」の心理学的な重要性とは? - GIGAZINE

動物を兵器として扱う7つのとんでもない試み - GIGAZINE

動物たちはいったいどこからきたのか? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, 生き物, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Animals that solve Feynman's quiz intell….