弦楽器「チェロ」の制作工程を木材削り出しから弦張りまで収めたチェロ職人のムービー

バイオリンよりも大きく、コントラバスより少し小さい弦楽器の「チェロ」は、4本の弦をもち低音の響きが特徴的な楽器です。チェロ職人が木材を削り出し、いくつもの部品を組み上げて1台のチェロが完成するまでの様子を追ったムービー「La construccion de un violonchelo」が公開中です。

La construccion de un violonchelo, Building a Cello ("Els Secrets de la Casa del So") - YouTube

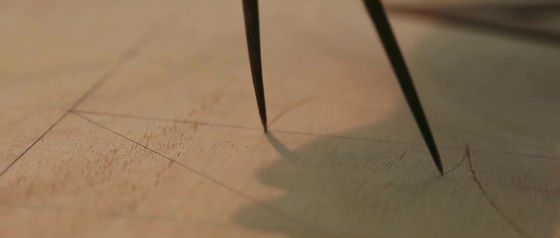

まずはチェロの内部を支える「内型」を作っていきます。定規や三角定規を使って鉛筆で線を引き……

曲線部分はコンパスを使います。

プラスチック製の透明の型をのせて、輪郭線を左右対称に引いていきます。

続いて角材に接着剤を塗り……

筆を使って木工用接着剤を角材の表面に広げます。

切り抜いた2枚の内型の間に角材をはさんで接着。

クランプでがっちりと固定します。

弦楽器職人のXavier Vidalさんは、「私たちの仕事は、弦楽器を修理・制作するため、楽器に関する高度な知識とアーティスティックな感性が求められる職業です」と語ります

貼り合わせた内型の側面を手で触って確認。

表面がなめらかになるように削っていきます。

まずは平べったい「のみ」を使って木材の表面をガリガリ。

続いて目の細かいヤスリに持ち替えて、型を整えていきます。

側面の切れ込みに筆でにかわを塗って……

強度を高めるためのブロック材を側面にはめこみます。

ブロック材もクランプで固定。

ブロック材の幅をメジャーで測ります。

丸い「のみ」とハンマーを使って不要な部分を削っていきます。

エッセイストのRamon Andresさんは、「楽器制作者が『職人』か『芸術家』かと問われれば、『高い表現力を持つ職人』と答えます。『芸術家』という概念は職人階級に満足できなかった18世紀の人々が、自分の職業を『職人』と区別するために生んだ新しい考え方です。私は楽器職人が芸術家より劣っているとは思いません。アマティ一族やアントニオ・ストラディバリ、グァルネリ一族などは最高の知識をもった職人たちと言えます」と語ります。

次に、側面に貼る薄い板を、厚みが均一になるようにカンナで削ります。

ベンディングアイロンを使って木の板を曲げていきます。

さらに鉄板を添えて曲がり具合を調整。

内型の側面に板を貼り付けます。

長すぎる場合はノコギリで不要な部分をカット。

にかわを塗って……

クランプで固定します。

チェロ奏者のLito Iglesiasさんは「私たちは音楽家であり、チェロ奏者でもあります。私は楽器の作り方を少しだけ知っていますが、楽器奏者たちは皆もっと楽器の作られる過程を深く知るべきです。なぜなら楽器の構造を知っていれば演奏する際にとても役立つからです。もし楽器の構造や形の秘密を知っていれば、最高の音が出せるようになります」と語っています。

内型にはめこんだブロック材を、側面板の曲がり具合に合わせて細かく削ります。

さらに、細い板を加熱しながら曲げて……

側面板の内側に貼り付けて補強。

大量のクランプで圧着します。

ここからはチェロの表板の制作。まずは2枚の板を貼り合わせます。

板の上に内型をのせて、内型の周りを鉛筆でなぞって板に型を写し取ります。

キリのような先のとがった道具を使って輪郭線をなぞります。

輪郭線に沿って糸のこで表板を切り出します。

カーブの細かい部分は手作業でカット。

次はチェロ表面に丸みを持たせる「アーチング」と呼ばれる作業。丸いのみで表面をおおまかに削り……

小さいカンナで凹凸をならします。

最後にスクレーパーというヘラ状の道具を使って表面をなめらかに仕上げます。

チェロ職人のEduart Bosqueさんによれば、チェロを作る際に最もクリエイティブな工程は、内型作りとのこと。しかし近年では、過去の名作と呼ばれる楽器にインスピレーションを受けて内型を作ることが多くなっていて、本当に創作力の必要な型作りの工程は影が薄くなっているそうです。

表板が完成したら、フチに沿って外周にぐるりと溝を掘っていきます。

溝に注射器でにかわを注ぎ、パーフリング材をはめ込みます。

上からハンマーでたたいてパーフリング材を埋め込みます。

最後に表面をのみで削ってなめらかに仕上げればパーフリングの完成。パーフリングはチェロ表面の装飾としての役割だけではなく、木材にヒビが入ったり割れたりするのを防ぐ効果もあります。

表板の厚みが一定になるように調整。

今度は板の裏面を削っていきます。

丸いのみで全体を削り……

小さいカンナで凹凸を整えます。

チェロ職人のXavielさんは「チェロを作る工程はチェロ職人だけが知っている秘密の技術にあふれています。しかし、最後にチェロがどのように仕上がってどんな音色を奏でるのかは、いつも謎に包まれています」とチェロ作りのおもしろさを語ります。

弦楽器特有のf字孔を空ける作業は、まず穴の型を板の表面に写しとるところから始まります。

中心からの距離が左右対称になるように細かく調整。

穴を空けて……

糸のこでf字孔を削り出します。

細かい部分はナイフで削っていきます。

穴の周りをスクレイバーで整えます。

チェロ奏者のLitoさんは「チェロを演奏するとき、音の質は楽器の質に左右されます。奏者の技術は優れた楽器を使うことで進化するのです」と言い、質の良い楽器へのこだわりを見せています。

表板の内側に「バスバー」と呼ばれる骨格をつける作業。角材の大きさを調整して……

表板の中央に固定します。

余分なブロック材はのみを使って削ります。

側面板と表板をにかわで貼り合わせます。

チェロ職人のEduartさんは、「楽器を組み立てるときは奏者のことを常に考えて、プロの音楽家や、音楽を勉強している人たちに見合うような楽器作りに挑戦しています。自分の職人としての腕を磨くことも大切ですが、楽器の機能と美しさを奏者たちに感じてもらいたいのです」と語ります。

チェロの本体部分が仕上がったら、「ネック」と呼ばれる部品を角材から削りだして作ります。

特徴的なうずまき模様はすべて手作業で作られているようです。

弦を収納する部分はノミで削りだします。

完成したネックをチェロの胴体にはめこみます。

接合部分をのみで整えます。

エッセイストのRamonさんによれば、弦楽器は昔から変わらぬ形をとどめていて、楽器としての「成熟期」を長く過ごしているとのこと。このため、「弦楽器は他の楽器や電子機器よりも完成度が高い」と言われています。

次に、表面の塗装を行う前に、全体を磨いていきます。

細かい彫りの部分は入念に時間をかけて磨きます。

まずは下地にアルコールを塗ります。

ニスの元となる粉末を計り……

溶剤と混ぜ合わせます。

粉末が溶剤となじんだらヘラにニスをのせて……

チェロの表面に塗っていきます。

さらに、色の濃いニスを作成。

ニスを二度塗りします。

ネック部分は筆を使ってニスを塗ります。

最後に油を含ませた布で全体を磨けば完成。

チェロ奏者のLitoさんは「奏者と違ってチェロ職人たちはコンサート会場のステージに上がることはなく、彼らの作品だけがステージ上に登場します。チェロ職人の仕事はあまり有名ではないため、職人たちは世間的に認められていないと感じているかもしれません」と語ります。

弦を張るネック部分は、持ったときに滑りにくくするため表面を削ります。

にかわを塗って……

指板をクランプで固定して圧着。

ネック上部にペグ用の穴を空けます。

さらに、胴体の底面にはチェロを床に立てるためのエンドピン用の穴を空けます。

エンドピンの部品を差し込みます。

細い円柱形の木材をf字孔からチェロの内部に差し込みます。

この木材は「魂柱」と呼ばれる部品で、チェロの表と裏の板をつなげて音がよく響くようにする役目があります。

弦をひっかける駒は、1台1台のチェロに合わせて厚みを整えます。

f字穴の中間に駒を固定します。

指板の上部に弦をひっかける溝を掘ります。

駒にも弦をひっかけて、合計4本の弦を固定。

最後に、音叉(おんさ)を鳴らして……

チェロの音色を調律。

こうして完成したチェロが楽器店で売られているというわけです。

・関連記事

チェロ奏者が自分の「脳」とデュエットして演奏するコンサート - GIGAZINE

4人がかりで1つのチェロを演奏するムービー - GIGAZINE

ストラディバリウスからマラカスまで、3Dプリンタで作れる楽器いろいろまとめ - GIGAZINE

ヴァイオリンなどの弦楽器の曲線美を生かしたアート - GIGAZINE

「現代の楽器と大差なし」と判断された貴重な楽器が持つ本当の価値とは - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Movie of cello craftsmen who put the pro….