脳は記憶の重要度によって保存領域を変えている

脳は「朝起きてからすること」「バスの時刻表」「10年前に見た風景」など多様な物事を記憶しています。ハワード・ヒューズ医学研究所やハーバード大学の研究チームによって、脳が記憶の重要性に応じて記憶保存領域を変えている可能性が示唆されました。

Organizing memories for generalization in complementary learning systems | Nature Neuroscience

https://www.nature.com/articles/s41593-023-01382-9

New theory better explains how the brain stores memories | Janelia Research Campus

https://www.janelia.org/news/new-theory-better-explains-how-the-brain-stores-memories

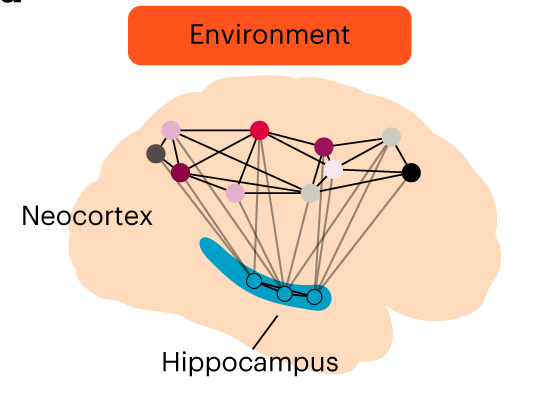

日常の出来事や学習した内容などの記憶は最初に「海馬」に保存され、最終的に「大脳新皮質」に保存されると考えられています。近年の研究では一部の記憶は大脳新皮質に移動せず海馬に永続的に保存されることが示唆されていますが、海馬と大脳新皮質に保存される記憶の選定基準は明らかになっていません。

研究チームは記憶の保存領域が決定されるメカニズムを明らかにするべく、コンピューター上に人工ニューラルネットワークを構築して記憶の種類と保存領域の違いが記憶力に与える影響を分析しました。

分析の結果、「他の状況にも適用しやすい記憶を大脳新皮質に保存する」という方式を採用したモデルは「どんな記憶も大脳新皮質に保存する」という方式を採用したモデルよりも記憶力を高い状態に保てることが明らかになりました。この結果から、研究チームは「記憶の海馬から大脳新皮質への移動は、記憶してからの時間経過ではなく記憶が『他の状況にも適用できるか否か』に依存している」と推測しています。

例えば、以下の画像の左下に描かれた子どもにとって、「鳥は泳げるし、空も飛べるし、魚を捕まえることもできる」「イチゴが甘い」といった記憶は今後も使用される可能性があるため、大脳新皮質に保存されると考えられます。一方で「イチゴと父親のシャツの色が同じ」といった今後繰り返し使われないであろう記憶は海馬にとどまると考えられます。

今回の研究はコンピューター上に構築した人工ニューラルネットワークを対象に実施されたため、そのまま人間にも当てはまるとは言い切れません。このため、今回の研究で導き出された理論を人間や動物を用いた実験で検証することが求められています。

・関連記事

人間の脳はいったいどれほど多くのことを憶えることができるのか? - GIGAZINE

脳に電流を流すと高齢者の記憶力が向上するという研究結果 - GIGAZINE

「脳の記憶が雑」なせいで知識が増えるとかえって「思い出す力」が落ちる可能性、ただし創造性や決断力がアップする側面も - GIGAZINE

驚異の記憶力で過去の出来事を細部まで思い出せる「ハイパーサイメシア(超記憶症候群)」の人々の頭の中で起こっていることとは? - GIGAZINE

人間の脳のように情報を記憶できる「脳を模したチップ」が開発される - GIGAZINE

記憶力にいくら自信のある人でも記憶は簡単にねじ曲げられることが判明 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article The brain changes storage areas dependin….