25年前は当たり前だったがほぼ絶滅した「ウェブサイトあるある」をまとめた「Dark Ages of the Web」

インターネットの歴史そのものは1970年代までさかのぼることができますが、インターネットが一般に普及しだしたのは1994年~1995年頃といわれています。そんなインターネット黎明期に作成されたウェブサイトの「あるある」をまとめたサイト・Dark Ages of the Web(ウェブの暗黒時代)が公開されており、インターネットの進化の過程を振り返ることができます。

Dark Ages of the Web

https://pavellaptev.github.io/web-dark-ages/

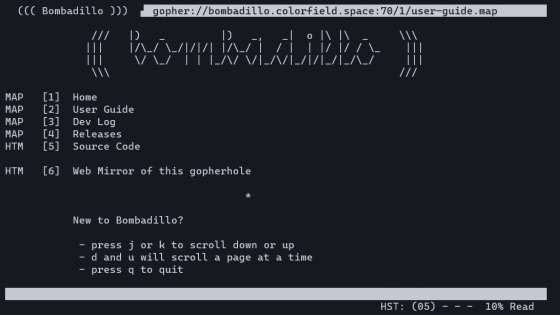

Dark Ages of the Webを表示すると、冒頭からいきなりパンチの強いGIFアニメーションが配置されています。

さらに、スター・ウォーズシリーズでおなじみのオープニングクロールのパロディという形でサイト説明文が書かれています。

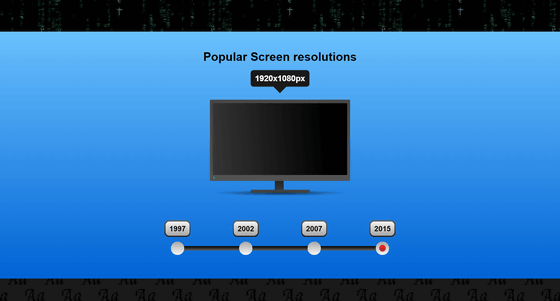

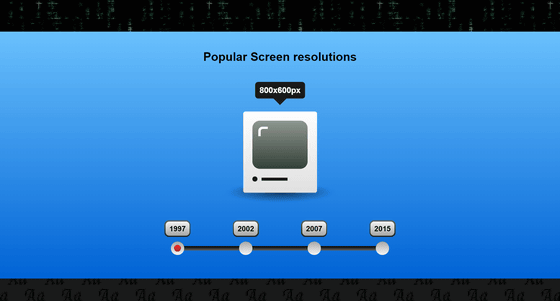

まず最初に解像度の変化から。2015年の時点で1920×1080ピクセルのフルHD解像度が普及し、記事作成時点では3840×2160ピクセルの4K解像度も少しずつ受け入れられつつあります。

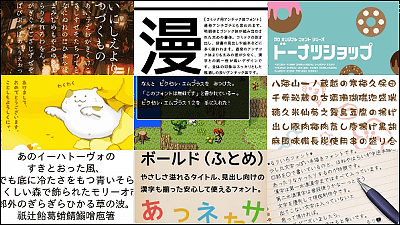

しかし1997年は、800×600ピクセルのSVGA解像度が当たり前の時代。今よりもずっと解像度が低い上に、画面の縦横比すら異なります。現代と異なりウェブフォントも少なく、狭い画面の中でJavaScriptとFlashを組み合わせながらテキストを効果的に表示することも多く行われていました。

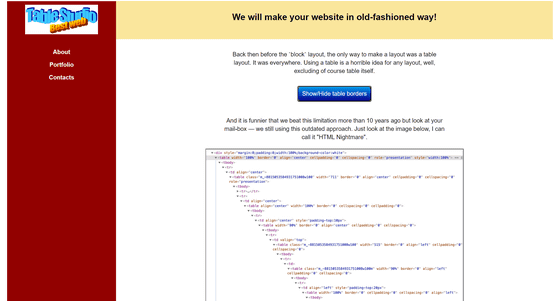

HTMLでウェブサイトを作る時、レイアウト作成でよく使われていたのがテーブルタグでした。Dark Ages of the Webでは、実際にテーブルを使って組まれたレイアウトが例示されています。

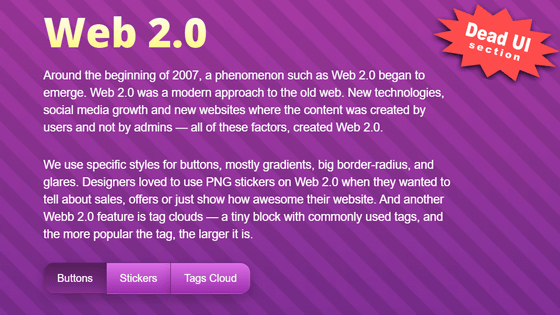

2000年中頃に登場した「Web 2.0」という言葉は、2020年になってほとんど聞かなくなりました。Web 2.0は元々、コンピューター関連の技術書出版社・オライリーの創立者であるティム・オライリー氏が提唱した言葉で、「双方向で流動的なウェブの利用によって誰でも自由に情報を発信できること」を意味しますが、SNSが発達した現代ではもはや当たり前の概念になっています。

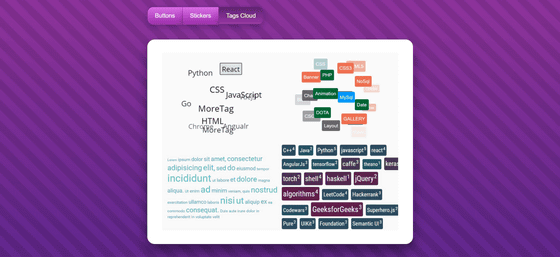

そして、このWeb 2.0を推奨するウェブサイトやブログに搭載された機能として、キーワードメタデータの頻度分布を視覚化するタグクラウドがよく用いられていました。

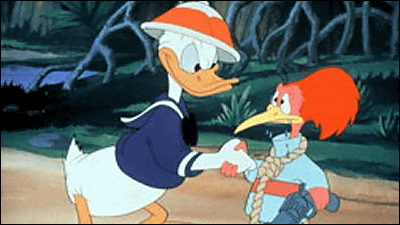

さらに、2020年12月30日をもって配布と更新が終了するAdobe Flash Playerは、ウェブ上でFlash形式の動画を再生することができました。Flash形式の動画コンテンツは2000年前後に最も盛り上がり、海外だけではなく日本でも大量の作品が制作され、「Hatten ar din」「恋のマイアヒ」「巫女みこナース」など、多くのネットミームを生み出しました。

ゲストブックは、ウェブサイトを訪れた人が名前やコメントを記していくというもので、ゲストブックを通じてウェブサイトの管理人と閲覧者の交流が生まれることもありました。また、日本では訪問者数カウンターでキリのいい数字を踏んだ人を祝う「キリ番文化」もありました。

動きのないウェブサイトにちょっとでも派手さや目新しさを入れるために使われたのがGIFアニメーションです。また、ウェブサイトによってはMIDIファイルを自動再生するBGM機能を搭載したり、マウスポインターの形を変えるという工夫がされることもありました。

他にもウェブサイトUIの「過去の遺産」が紹介されているので、気になる人はぜひ自分で確かめてください。

・関連記事

「世界初のウェブサーバ」と「日本最初のホームページ」 - GIGAZINE

インターネット黎明期の1990年代を支えた検索エンジンはどれだけ生き残っているのか? - GIGAZINE

ウェブブラウザ草創期に消えていった多数のブラウザたち - GIGAZINE

Windows 10であの「Windows 3Dピンボール」を無料で遊ぶ方法 - GIGAZINE

表示するブラウザごとに違う見え方をする「コードで描かれた絵」とは? - GIGAZINE

オンライン対戦ゲームでサブアカを作り初心者狩りなどを行う「スマーフィング」はなぜ生まれたのか? - GIGAZINE

Appleに採用されていたかもしれない歴史に埋もれた不遇のOS「BeOS」とは? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in デザイン, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article 25 years ago it was natural but almost e….