大友啓史監督にインタビュー、映画館から出た後に話をしたくなる豊かな映画を目指した「影裏」について

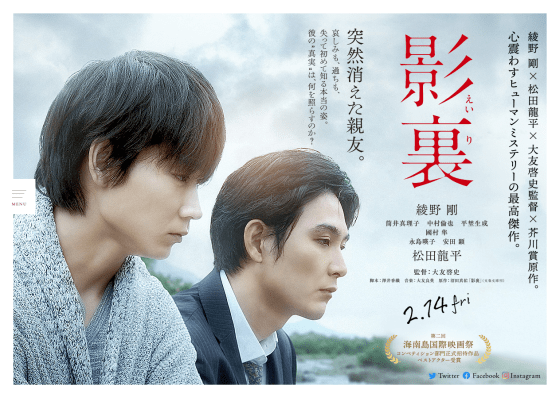

第157回芥川賞受賞の短編小説を原作とした映画「影裏」が、2020年2月14日(金)より公開されます。本作の監督は映画「るろうに剣心」シリーズを手がけた大友啓史監督です。「影裏」は監督の出身地でもある岩手県盛岡市を舞台にして、2人の男の出会いと離別を描いた物語。「日本映画って、もっと豊かだったよね」と語る大友監督に、映画「影裏」の裏の裏までとことん聞いてきました。

映画『影裏』オフィシャルサイト

https://eiri-movie.com/

GIGAZINE(以下、G):

映画を実際に見て、綾野剛さん演じる今野が家に帰ってきてパンツだけでうろうろしてたり、脱衣所で全裸になったりという姿が多くてびっくりしました。

大友啓史監督(以下、大友):

普通に生活しているとああなるじゃない、っていう(笑)。全体を見てもらうとわかるように、物語のターニングポイントが震災じゃないですか。そこで生活が変わっていくその前後なんですよ。ということは、震災で何が失われたかというと「日常」で、その失われたものを丁寧に描いていくことが大事なわけです。だからあんなにだらだらと日常を見せている。そういう映画ってあんまりないですよね。普通はいきなり何か出来事が起きて、どんどんどんどん出来事に乗っかって転がしてくっていうのがダイナミックな映画作りなんですけど、今回はそうではない。本当に日常を淡々と積み重ねていって、でも何かそこに不穏な空気が流れていて……。その不穏が何かにつながっているかというと、別に殺人事件でもなんでもない。最初に積み重ねなきゃいけないんですよ。今野が新しい土地に来て、どういう暮らしをしていて、そこで彼がどういう人なのかというのをこっそり忍ばせながら。

自分もそうですが、家に帰って、スーツ脱いで、っていうのは普通だと思うんです。これを「売る」という意識で考えると「綾野さんが脱ぐ」というところに注目することになると思うんですが、この映画は日常を淡々と積み重ねていかなきゃいけないんで、自分から脱げといったことは一度もない。「はい、よーいスタート」と声をかけると、普通に冷蔵庫にものをいれて、スーツ掛けて、ジャスミンを育てて。「今野としての生活」をそのまま演じていた。

G:

監督が演出指示をすると、「日常」を積み重ねるのが難しくなると。

大友:

今回は「人に見せる」という意識をどれくらい捨てるかが勝負の映画なんですよね。綾野さんの裸を見せようと思って見せているわけではない。でもそれが今のメディアのとらえ方でいうと「中村倫也、脱いだ」とかさ、そこに食いつく人はいるだろうけど、どうでもいいんですよ、そこは。ただそれを女性カメラマンの芦澤明子さんって人がなめるようにとっていくわけですから、面白いよね。「あれ、女性かな?」って思うと、ブリーフでウエストラインがあって、綾野さんなんだっていう。ああいうカメラワーク一つ一つがある種、今野の属性を示しているわけじゃないですか。セクシャルマイノリティであるっていうことを最初からあからさまにわからせる必要はないんだけれども、なまめかしさとかが普通の男の一人暮らしとは違うよねっていう感じをにおわせていけばいいっていう、そういうことだと思うんですよね。意図的に何かを狙ったっていうのは全くない。彼が普通に今野というキャラクターを演じる中で、カメラマンが切り取りたいように切って、それがある種そういう形になっている。それに意図があるようにみなさんは思うけれど、実は意図はない。なくはないけど(笑)、皆さんが思うような意図ではない。「当たり前に生活している」のを切り取っただけですね。それがやがて日浅の登場によって変わっていく。

「るろうに剣心」なんかだといきなりステップを登っていくわけですよ。大きなヤマを登りながらステップを積み重ねていくわけなんですけど、今回のは起伏が小さいんですよ、すごく。小さいけど、フラットなんだけど、大きく来た時に絶対的には小さくても大きく見えるっていう映画の作り方ですよね。

G:

最初に見たときに「ミニシアター上映作品に通ずる香りのする映画だな」と思ったんですが、それも表現の仕方が「売る」前提ではないからでしょうか。

大友:

そこもね、映画をどう考えるか、難しいんだけどさ。まさに僕はミニシアター文化で育ったので。バブルのころに学生生活を送ったから、東京は世界中の映画が見れる世界一の都市だったわけですよ。ところがそれ以降ブロックバスタームービーというか、僕が自分で作っといてなんだけど、「るろうに剣心」みたいに誰にでもたくさん見てもらう「G」の作品が増えてきました。家族全員で見てもらって楽しめるような、まさにハリウッドのいわゆるブロックバスタームービーっていうのがメインストリームになってきて、映画館がモールになっている中で、こういう繊細な映画ってちょっと淘汰されてきちゃった、あんまり見れなくなってきちゃった。そういう見れなくなった映画のテイストを、僕的には、自分の本流である大作映画の裏側でちゃんと作りたいなと思ったっていう。

ただ、この映画は、男同士の小さな友情とも恋愛ともつかない物語の出会いから別れを描いていて、起きている出来事っていうのはテレビドラマくらいの小さな出来事で、見ていただければわかるように、大画面で見ないと心の動きっていうのはわからない。大きく「うわーっ」て泣いたりしているわけじゃないし、大きな喧嘩があるわけでもない。目の奥に人間の感情って潜んで出ているわけですよ。遠くから見ると笑っているようでも、近くで見ると目の奥に涙をたたえてみえるとか。そういう、心の動きを大画面で見てもらう映画が、かつてはたくさんあったはずなんです。

今はこういう映画がなくなってきたけれど、「そうじゃないよね、映画ってもっと多様で面白いよね」っていうことを僕の立場から、ブロックバスターみたいな映画を作っている大友という監督がこういう映画を作るっていうことも面白いんじゃないかなって。自分も好きだったし。

G:

監督の直近の作品はアップテンポな作品が多いですが、今回のようにものすごく繊細な表現を必要とする映画を作ってみて、何かか新しく得たものはありますか?

大友:

多分ですね、僕のNHK時代の仕事を知っている人からすればスペシャルなことではなくて、「あ、大友はきっとこういうこと得意だよね」「大友はここに戻ってきたんだな」って思ってくれるような映画なんですよ。で、ここが不思議。難しいんですよ。たとえば、朝ドラの主役をやった女の子には「朝ドラの主役みたいな役」しか来なくなって、女優としてどんどんだめになっちゃうというパターンもあるし、一つ当たり役があることで似たような役しかオファーが来なくなるっていうのがあるわけです。ハリウッドでもホラー映画一本撮って当てちゃうとホラーのオファーしか来ないとか。僕もNHK辞めて最初にヒットしたのが「るろうに剣心」だったので、そこから大友のメインストリームはアクションとなって、そういうオファーをいっぱいもらうようになりました。それ自体は嫌ではないけれども(笑)、その前に「ハゲタカ」をやったり「白洲次郎」をやったりと、NHK時代にやってきたドラマを考えると、この映画は実験でもなんでもないんですよ。当たり前に、普通に人間のドラマを作るときの一番オーソドックスでシンプルな映画。興行的に成功するかどうかはわからないけれども、こういう映画を作ること自体は一番僕の得意なことなんですよ。得意だし好きだし。ただそういう原点に戻ってやってみているというか。

この映画の「成果」が生まれるのは、むしろ、これからですよね。「るろうに剣心」の新作が2020年7月に公開されるところですけれど、できればこういう映画が僕の新しいキャリアの名刺になってほしいなと思ってるんですよね。どっちかっていうと大作映画のオファーが多いし、そういうものを望まれている、そこを否定するつもりは全くなくて、これからも大作映画をどんどん作っていきたいと思っているんですけど、時々、こういう人間の細やかな感情を地に足つけて見つめていくような映画をやらないと、映画作りが雑になっちゃうんで。アクションエンターテインメントだと勢いでいろんなことがごまかせちゃうんですが、こういう映画はごまかせない。「時々はこういう映画をやらないと感覚が鈍る」と思っていて、「そろそろ作んなきゃいけないな」と思って作ったんですよ。だから、僕にとってはこれからです。「影裏」が劇場で公開されて、何かをもたらしてくれるかどうか。まさにお客さんに届くかどうかとか、お客さんがこれをもって僕とキャッチボールできる映画になっているか、コミュニケーションをとれる映画になっているか、興行も含めてですけど、ある程度しっかり届いてほしいなと思ってるんですよね。

G:

「影裏」は小説が原作として存在しています。ドラマ「ハゲタカ」も同じように原作小説があって、そのときはPCに全文打ち込み直したという話を見ましたが、今回も同じようなことをしたのでしょうか?

大友:

今回はやってないですね。そう、「ハゲタカ」は一冊、自分で打ち直したんだよな。あの時は知らないことが多かったっていうのがあって。要するに金融の裏側とか、ファンドマネジメントっていう仕事を取り上げているんですが、外資のファンド会社、例えばゴールドマン・サックスとか、ある種秘密事項というか、そんなに自分たちのやっているお仕事を表に出す人たちではないし、彼らを扱った映画もなかったので、理解するために全部PCで打ち直してみて、原作者の書く作業を追体験したんです。今回はむしろ自分の田舎を舞台にした物語でもあるし、シンプルにいうと男同士の友情、出会いから別れを描いていて、ただその行間に「なんかこの今野っていう主人公は違うものを抱えているな」っていうのがだんだんわかってくるじゃないですか。副島が登場して、初めて今野がセクシャルマイノリティだっていうことがはっきりわかって。日浅がどういうキャラクターかとかそういうこともあえて行間に隠していて、すべてをあからさまにしない美学っていうのがちゃんとあって、その美学って、すごく美しい芸術とか、文学の条件なんですよね、全部をあからさまに説明しない。

今の時代ってどっちかというと「説明する」ということがあらゆるレベルで要求されちゃう、「わからない」がクリエイターに対する殺し文句みたいになっているから、みんな「わからせる」ことに必死になっちゃって。自分の言いたい何かを行間にしのばせていくっていうのがすごい大事な技術のはずなのに、わからせることだけに血眼になってどんどん面白くないことがいっぱい増えちゃう。「もうわかったよ」っていう。そこをリテラシーで読み取っていくのが面白いはずなのに。

「影裏」の場合は、僕が原作を読んだときに感じた「わからない」という面白さを、作り手として僕なりの決着をつけてはいるんですけど、見た人にとっていくつもの解釈が残るような作りにした方が、僕が昔見ていたような豊かな映画になると思ったんですよ。つまり「日浅はどうなったのか」っていうことすら謎じゃないですか。車は消えてしまったし、消息もわからない。でも「もしかしたら明日帰ってくるかもしれない」と思って、今野はいつまでも日浅を諦めきれない。「大切な人が死んでしまった」っていうことに納得できずにその気持ちを引きずってしまうのはまさに、震災で大切な人を失って遺体も見つかっていない、そういう人たちの気持ちだと思うんですよ。それは震災に限らず、愛する人が突然姿を消しちゃって、何の便りもなく戻ってこないっていうときに、下手すると「あの人と過ごした日々は本当だったんだろうか」「幻だったんじゃないか」みたいなことすら思っていくわけで。「なんで昨日までいた人がいないの」っていう人たちがいろんなレベルでいると思うんですよね。

そういう普遍的な、誰にでも共有できる感情さえしっかり押さえておけば、あとはみなさんが好きに解釈すればいいと思うんです。震災を身近に感じる人と感じない人とでは、多分全然違ってくると思うし、なんで「日浅」の文字があって今野が泣いたのか、それは「ほんとに日浅が死んじゃったんだな」なのか、あるいは「日浅がまだ生きているんじゃないか」なのか、そういう議論をしてもらえばいい。

僕が昔見ていた「豊かな映画」っていうのは、こちらからメッセージや言いたいことを押しつけるものではなくて、もっといろんな解釈を許してくれて、映画館から出た後に人と話したくなるようなものだったはずなんですよ。そういう手触りをもう一回ちゃんと、自分の作っている映画で、取り戻したいって言うと大げさですけど、お客さんに感じてほしいっていう思いはある。

G:

まさに「裏側」をみんなに語ってもらえるような映画になっていると。

大友:

そうです。

G:

映画には、原作にない要素が加えられています。追加にあたっては、どういう基準で考えたのですか?

大友:

本は自分のペースで読めるじゃない。それこそ、3日間かけてゆっくり読む人もいれば、1日で読んでしまう人もいる。自分のペースで理解して自分のペースで読める。でも僕らの作っている映画は2時間なんですよ。誰にとっても平等な2時間っていう時間でしか見てもらえない。2時間で完結させるものである。気づきました?2月14日公開で、上映時間は2時間14分なんです(笑)。

G:

あっ、そんな一致が(笑)

大友:

それは置いておいて(笑)、何かこちら側としては物語としての結論とか、物語としての出口を提示しなければいけない。それで僕らなりに作り手として原作から映画に落とし込む際に足りないと思うようなところとか、ヒントになるようなところとかを追加しました。日浅も地に足ついた人間なんだよねとか、日浅のお父さんはあんな冷たいこと言ってるけど、実は日浅のお父さんも大変だったんだよねとか。理解の助けになるようなヒントみたいなものは、脚本段階で補足されていると思います。

G:

その原作に対する「補足」の最たるものが「キャスティング」ですね。小説ではあいまいに表現されている登場人物の姿形が、キャストを当てはめるとバチッと決まってしまう。そのキャストは小説を読んですぐに思いついたのでしょうか?

大友:

原作を読みながら今野役は綾野剛で日浅役が松田龍平と、この2人しか思いつかなくなっちゃったんですよ。そこで思いついたキャストをキャスティングできるかといったら普通はなかなかできないんだけど、今回は幸福なことに2人がすぐに仕事を引き受けてくれたので、僕らのイメージ通りのキャスティングができました。

今野が持っていた何かっていうのはもともと綾野さんの中にも内在していると思うし、日浅が持っているものも松田さんの中に内在していると思う。この映画のために特別な役作りをしなくても、彼らくらいの俳優であれば、身一つで現場に来てくれればね、盛岡っていう土地に入って、盛岡で呼吸をしながら、自然に役の感情をつかんでいく。その感情のぶつかり合いとかを僕は捕まえたいわけですよ。その感情のぶつかり合いっていうのがどうやって現れるかってことを想定して、場所とかステージングとかいろんな演出を考えていくわけで。

彼ら二人はこちらが立ち入って説明したりしなくても、キャッチボールができる俳優。彼ら自身が自分の中に内在する今野や日浅を引っ張り出してきて、そこから生じる感情をぶつけ合って作品を作り上げている。僕らは長い時間かけてロケハンして、セットを通してヒントを与える。「ここがあなたの部屋だよ」って言ったときに「なるほど」って言いながらこの部屋に住むキャラクターであることを納得させる技術が彼の中にあるっていうことですよね。僕はそういう意味では現場ではそんなにやることはない。実在する今野と日浅という2人の人間のドキュメンタリーを撮っているという感覚で撮ってましたけどね。

G:

現実に存在する今野と日浅を用意すればそこで何か起きるだろうと。

大友:

物語が変わる転換点みたいなところは、2時間という時間のなかでは何かひとつ必要ですけどね。映画は時間芸術だから、大きな変化があって、それを大きく見せるためには、それまでの出来事をいかにミニマムに見せていくかっていうことだから。ミニマムだけど、それがすごく大きな衝撃に見えるように。

「るろうに剣心」は逆なわけですよ。最初から大変なことが起こって、それをダイナミックに転がして。ジェットコースターに乗せるような映画だけど、こっちはとにかく2人の気持ちを観察するように見てね、人ごとじゃないよね、共感してみてねっていう。

G:

そういうキャストの当てはめ方は他の作品でもそうなんでしょうか?

大友:

TPOで変わりますが、今回くらい読んだらすぐイメージできたっていうのはなかった。普通はもう少しいろんなことを考えるよね、興行的なことも含めて。映画のありようによってキャスティングのありようも変わってきますね。

G:

今作は人と人との関わりがテーマとしてあるじゃないですか。祭りのシーンとかもそうですし。人が表に出ている作品。そういう作品は今までの作品とは少し撮り方が違うのかなという感じですが、何かスタッフのまとめ方などで難しかったところはありましたか?

大友:

本当に、何にも難しいことないんですよ(笑)

G:

(笑)

大友:

正直言うと、「るろうに剣心」とかは、仕込みが必要だったり、トレーニングが必要だったり、日本映画の規模に合わない撮影チームを抱えたりと、大変なんだけど、今作はそういう意味で言うと2人の人間関係をじっと見つめていくっていうことなので、作る側としてみると余計なことはいらない。準備も含めて一番シンプルなタイプの映画。

ただ、釣りなんかはコンディションが当然あるし、撮影もひと月でいろんな季節を撮るわけだから、いろいろな準備は必要ですよもちろん。釣った魚が元気に跳ね回っているシーンを撮れるように、前日に100匹200匹釣り上げてもらって、川の中に作ったいけすの中で魚をならして、水中に潜っているスタッフが釣り竿の餌に魚を仕込むわけですよ。漁協の人たちも交えて釣り専門のチームも作ってたりとか。そういう映画を作る際の当たり前の仕込みはある。雨も降ったらその雨を利用して。土砂降りで川が泥水で汚れたら松田さんと一緒に撮影しちゃえとか、ダムの放水を撮影してそこから今野が津波の有様を想像するとか。

大友:

もともとは今野と日浅と「水」の物語。日浅はある意味、岩手の自然を体現するような人物で、自然について詳しく知ってて。初めて今野と会ったときも日浅がたばこを吸いながら空を見て明日の天気を予想していますよね。日浅によって部屋にこもった今野が川へ連れ出されて釣りをして、最初は川べりにいた今野が膝までつかって釣りをするようになる。「水の量」が物語が進行するにつれて増えてくる。日浅が来る直前になって土砂降りになったりとか。日浅がいなくなってから水道から水がしたたり落ちるようになったりとか。常に水が増えていって、誰もコントロールできなくなった状態っていうのが津波なわけで。水の状態の変容とともに2人の仲を描いていく、裏テーマが「水」の物語でもあるわけですよね。それはかなり意識しているから、水のコンディションの変化を逃さないような体制を整えています。

ある種ドキュメンタリー的な撮り方をしているっていうことでいうと、盛岡に8月1日から行くっていうことは、町中が「さんさ踊り」の雰囲気になっているから、脚本には当初なかったけど、絶対さんさ踊りを取り入れようねとか。現実に起きている出来事とコミュニケーションしながら生まれていく。それがある種ドキュメンタリーになっている。今回のチームはある程度機動力がきくサイズ感のチームでした。

G:

今回は「町」をそのまま撮っていた感じなんですね。

大友:

「町が主役」でもあります。震災以前と震災以後の物語でもあるわけですよ。それによって人の関係が大きく変わっちゃった。2011年の震災を巡る話を、僕も故郷の人間だから、そこを取り上げてもいいかな、っていう。あまりにも痛々しい記憶が地元の人間として多いんで、なかなか取り上げられなかったんですけど、ようやく「土地」に物語を語らせてもいいかなという気持ちになってきてるタイミングでこの作品が現れたっていう感じなんですよね。

G:

「3月のライオン」で岩手ロケを行っていますが、あの時点ではまだそのものを取り上げるのは難しかったと。

大友:

そうですね。今作は震災がテーマの映画ではないけれども、岩手の盛岡で生きてきた人間に、震災は必ず関わってくる。人はどこでどういう生き方をするかで考え方も変わってくるし。セクシャルマイノリティで東京にいた今野はやっぱりいろんな軋轢があったのかもしれないし。これだけ認められた社会であっても、不自由な思いがあったかもしれないけど、盛岡に行っちゃうと彼のことを知っている人はいないわけだから、少し自由な気分にもなれるだろうと。でも知ってる人もいないから寂しいだろうと。どっちかではなくいろんな気持ちがある。そこにすっと日浅が入ってきたってだけの話。「だけ」の話なんですよ。でもそれだけの話が映画になって、一番面白いかもしれないよね。そこをもしかしたら、日本の映画は見逃してきちゃってるかもしれない。自分もそういう大作映画をやっているからそうなんだけど。

まさに、「パラサイト 半地下の家族」のポン・ジュノがアカデミー賞の受賞スピーチで、マーティン・スコセッシの言葉として語った「最も個人的なことは最もクリエイティブなことである」と同じで、スペシャルな人たちを取り上げるっていうことではなくて、当たり前に生きている人たちの声にならない声を集めると映画になる、こういう映画をちゃんとやらなきゃいけないなっていう。

G:

監督自身もこの作品は出会うべき時に出会った作品だと。

大友:

「ハゲタカ」のファンとかは「もしかしたら大友の、次の『そういうもの』が見れるんじゃないか」って考えていると思う。「るろうに剣心」も好きだけど、NHK時代のああいうドラマも見たいよねって。そこに、少し近づけるものができたんじゃないかと。

G:

「影裏」が公開され、「るろうに剣心」の新作が控えているところですが、その先もなにか考えはありますか?

大友:

「影裏」+「るろうに剣心」、割る2ですね(笑)

G:

個人的には大河ドラマ「秀吉」がかなり印象に残っているので、あんな感じもあるといいなぁと思っています。

大友:

「秀吉」ね!確か「秀吉」は平均視聴率30%を取った最後の大河ドラマだったかな。若いときにあれを体験できたのはすごいラッキーで、NHKでトップクラスに優れた演出家が集まったチームで、その下で熱狂が巻き起こっている様を見ているわけですよ。熱狂を起こすにはどこでどういう風にボタンを押すかっていうのをあのチームの中で体感できているわけですよ。

何か世の中に渦が巻き起こるっていうのを体感しているかしていないかっていうのはすごい大きくて。だって「るろうに剣心」がすごい大ヒットしたときに、配給会社のワーナーでもムードががらっと変わりましたからね。だからやっぱり「勝つ」ことを知るっているのは大事だと思うんですよね。僕はカンヌとかでグランプリを取るといった「勝ち」は体験していないけど、世の中に自分の作った作品が渦を持って広がっていくっていうのは体感している。自分の作った作品がどういう風に広がっていくか、世の中に影響を与えていくか、っていうことを知っていると面白いんですよね。それはビジネス的な感覚でもあるじゃないですか。

でもやっぱり、感動をベースにしている商売だから。みなさんが何を見に行くかって、感動したくて見に来るわけじゃないですか。アクションだってすごいアクションだけだと飽きちゃう。そこに感情があるから面白いわけであって。それでいうと今回の「影裏」は、逆に言えば感情しかない。だから、絶対面白いはずなんですよ。

G:

見終わったあと、「あれはどうだったんだろう」とかみしめる感覚は確かにありました。

大友:

そうなんですよ。そこを楽しめる世の中になると面白いっていうのはありますよね。流行とは別に。韓国映画が強いのはそこなんだよね。韓国はこういう映画、大人の映画がヒットしちゃう可能性がある。こういう大人の映画が日本でどういう風に受け止められるかが、個人的に楽しみです。

G:

本日はお忙しい中ありがとうございました。

映画「影裏」は2020年2月14日(金)から絶賛公開中です。

映画「影裏」ロング予告 2月14日公開 - YouTube

©2020「影裏」製作委員会

・関連記事

映画「ジェミニマン」で「次のレベルの映画作り」が開けたというアン・リー監督にインタビュー - GIGAZINE

映画「VAMP」を兄・小中千昭とともに作り上げた小中和哉監督にインタビュー、「人でいられなくなる限界」まで描くことで「人間って本当はこういうところもある」を確認する - GIGAZINE

「感動させてやろうという意識を過剰に持たない方がよい」、映画「深夜食堂」の松岡錠司監督インタビュー - GIGAZINE

「モノを作る行為というのは照れる部分がある」、「人喰いの大鷲トリコ」デザイナーの上田文人氏インタビュー - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in インタビュー, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Interview with director Otomo Keishi, ab….