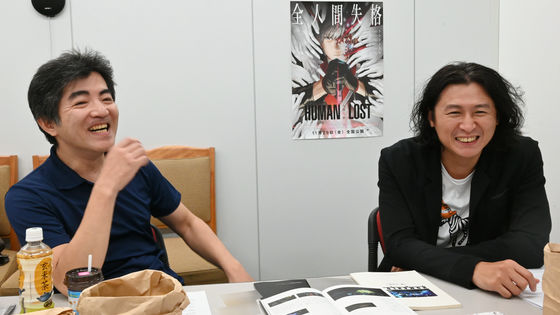

映画「VAMP」を兄・小中千昭とともに作り上げた小中和哉監督にインタビュー、「人でいられなくなる限界」まで描くことで「人間って本当はこういうところもある」を確認する

2019年8月23日(金)から始まった「第6回 夏のホラー秘宝まつり 2019」のオープニング上映作品が、耽美系のダークファンタジー映画「VAMP」です。この作品は脚本を「ほんとにあった怖い話」「ウルトラマンガイア」「serial experiments lain」「神霊狩/GHOST HOUND」などドラマ・映画・アニメなどの脚本家や作家として活躍する小中千昭さんが担当。監督は小中千昭さんの弟であり、「ウルトラマンネクサス」「四月怪談」「ぼくが処刑される未来」など様々なジャンルで活躍する小中和哉さんが担当しています。

今回は小中和哉監督に、「VAMP」という作品について、そして兄弟での作品作りや、これまでに手がけてきた作品についてと、いろいろなお話をうかがってきました。

GIGAZINE(以下、G):

本作「VAMP」はどういう経緯で作られることになったんですか?小中監督の映画としては前作が2013年の「赤々煉恋」で、そこから6年の間にドラマなども手がけられていますけれど。

小中和哉監督(以下、小中):

企画としては「赤々煉恋」からそんなに間を空けずに動き出してるんですけど、ちょっと成立するのに時間かかっちゃったところはあります。

G:

いつ頃から動いていたんですか?

小中:

「赤々煉恋」公開後、しばらくして企画をキングレコードに持ち込んだので、2014年ぐらいですね。

G:

それは「こういう企画をやりませんか」とオファーがあったのではなく、小中監督が自分で企画書を書いて持って行ったと。

小中:

そうですね、「兄貴とホラーをやりたい」ということで持っていきました。僕はビデオ会社が映画を作り始めたようなころにデビューしたので、企画をビデオ会社に持ち込むというパターンが多かったんです。「四月怪談」は日本ビクター製作でしたし、「くまちゃん」はポニーキャニオンに持ち込みましたし。このご時世、ビデオ会社が映画を作るという、いわゆる「Vシネ」的なものが減っていますが、キングレコードは頑張ってやっている会社なんですよ。特に、山口幸彦さんというプロデューサーはホラーが大好きで、いろいろな作品を送り出しています。でも、兄貴や僕とは仕事をしたことがなかったので、今回は山口さんに兄貴のオリジナルホラー企画を持っていこうと考えて、アプローチしました。内容ははじめからこのネタでした。タイトルは違ったんですけれど。

G:

最初のタイトルってどんなんだったんですか?

小中:

最初は「血そばえ」というタイトルでした。漢字で書くと「血」に遊戯の「戯」で、これは実際に「血を見て興奮する」という意味の古い言葉で兄貴が引っ張ってきました。でも、ヴァンパイアとは関係のない言葉で、侍が人を斬ったときに血を見て興奮する、みたいな意味ですね。

G:

そういうところから始まったんですね。プロットは初期段階からほぼ一緒だと。

小中:

そうです。もとになったのは兄貴の短編小説です。たしか、いろんな作家さんが書いた吸血鬼アンソロジーの中の1本で、「血をすすらないといられないヘマトフィリアの人が少女を拉致し、その血をすすろうとするが、少女が2代目になってしまう」という、基本的なアイデアが盛り込まれたものでした。これを長編化しようというところから始まりました。

G:

脚本作業で第一稿のまま進むことはあまりないと思いますが、原作のある本作でも脚本は何度か書き直したりしたのですか?

小中:

書き直しはありましたが、ストーリーというか、流れは変わっていないですね。プロットの段階でいろいろ練りましたから、脚本になってからは大きくいじっていません。

G:

先ほどから「兄貴」として出てきている小中千昭さんが本作の脚本を担当しています。その小中千昭さんが2007年に日本映画街フォーラムのインタビューを受けていて、「ずっと仲良くやってこられてますね」という質問に「いやぁ仲悪かったんですよ、年子なもんで」と答えておられました。昔は、あまり仲が良くなかったんですか?

小中:

まあね(笑) いや、普通だと思いますよ。映画作りに関しては、最初は一緒にやっていたんですよ。小学生の時、脚本は共同みたいな形で書いて、兄貴が監督をして僕が出演者。それが第1作の「インベーダー」という作品です。作り始めたとき僕は4年生、兄貴は5年生で、そこから2年くらいかけました。

G:

2年!?すごいですね。

小中:

1年目の分は、フィルムが回っていなかったみたいなこともあってパーになったんですけれど(笑) でも、中学に入ると、僕は学校で映画作りの仲間を得たんです。それで、クライスメイトと映画を作ったりし始めて。

G:

それは小中監督から「映画作ろうぜ!」って声をかけた?

小中:

「カメラあるから、映画撮ろうぜ」って仲の良い友達をつれて映画撮って。

G:

すごいですね。

小中:

それが「CLAWS」っていう僕のデビュー作です。デビュー作といっても「ジョーズ」のパロディで人食い熊の出てくる作品なんですが、高尾山に撮影に行くぞって、友だちを4~5人連れていきました。それから高校では当時、手塚眞さんが先輩で所属していた「成蹊高校映画研究部」に入って、立教大学では黒沢清さんを頂点とする「立教SPP」という映画制作のサークルがあったのでどっぷりでした。兄貴は兄貴で、成城大学の軽音楽部に所属しつつ映画を撮るみたいなスタンスで、そこからは別々に撮っていました。「地球に落ちてきたくま」のとき、兄貴に特殊メイクを頼んだりして、多少の協力関係はあったんですけれど。

G:

多少(笑)

小中:

作るベースはそれぞれ別になっていたんですよ。最初は兄貴もプロになって監督をやろうとして、制作会社にちょっと入ったりしているんですよ。でも、完璧主義だから、性格的に演出は合わないんじゃないかと思ったんです。演出って、現場で妥協せざるを得ない存在なので。それなら、脚本だけ書いて文句を言っている方がいいと思ったんですよ(笑)

G:

(笑)

小中:

それで兄貴が脚本家になった時点で、僕が監督をして兄貴が脚本というのが成立するようになって、仕事もやり始めたという感じです。「くまちゃん」の前に、酒井法子主演の「ホワイトガール物語」というビデオドラマをやっていて、そのあたりからですね。

G:

ハリウッドでも、クリストファー・ノーラン監督の弟のジョナサン・ノーランが脚本家をしていて、「ダークナイト」や「インターステラー」は兄弟で作った作品だったりしますが、普段はどのように接しているのですか?

小中:

兄弟なので実家で会うことがあったりはしますね。仕事だと、お互いに円谷の仕事をしていたんですけれど、組むことはなかったんですよ。

G:

ちょうどタイミングがずれて、みたいな感じですか?

小中:

ひょっとすると、そういう采配だったのかもしれませんね。

G:

いざ千昭さんの脚本を読んだときというのは、なにか他の脚本家の方と組んだときとは違うものですか?

小中:

ああ、それは全然違いますね。ずっと兄貴の作品は見てきているし、そもそも育って見てきたものが一緒だから「何がやりたいか」とかがすごくわかるんです。打ち合わせでもそんなにたくさん話をする必要はなくて「こうだ」と言われたら「こうかな」と、わりとズバッと本題に入っていけるので、すりあわせが楽です。他の脚本家だと、やはり探る作業が大変で。

G:

「探る作業」というと?

小中:

自分が目指してるもの、好きなものについて、言葉を費やしても、そのままちゃんと伝わっているかはわからないじゃないですか。だから、いろいろ話し合って、お互いに理解する段階を経て、それからようやく本題に、という場合が多いです。でも、兄貴の場合だとそこをすっ飛ばすことができる。ある程度、お互いにやりたい世界はわかっていますし、「それはさすがにないな」というところもわかっていますから。一応、僕が監督なので、僕が採用しなければ成立しないので、兄貴も多少は僕に寄ってくれていると思うんです。僕のやりたい世界観は理解してくれていると思うので。でも、僕が単独でやったり、他の脚本家と組んだときには出ないような「兄貴の要素」が入ってくるので、兄貴の感覚としては僕寄りにしていて、僕の感覚だと兄貴寄りにいっている、という感じですね(笑)

G:

互いに少しずつ寄っているようなイメージですね。

小中:

そうです。ただ、「よりどっちに寄っているか」というのは作品によっても違うと思います。今回の「VAMP」はかなり中間だと思います。

小中:

兄貴が今やりたいホラーは「どういう世界観か」みたいなところから入るんですが、僕としてはお約束ごとのホラーにはあまり興味がなくて、ホラーの形を借りて人間を描くというのか、「人間が一番怖いし、面白い」というものを作りたいので、ドラマ的な観点が強くなるんです。そういう意味では、兄貴も「怖いだけのホラーはいいや」という心情にはなっていて、今までは「本当に怖いためにはどうしたらいいか」と考えていたと思うんですけれど、今は全然そうではないんです。その中で何が面白いだろうかと考えて出てきたのが今回のネタなんです。最初の企画書では「異常心理」をテーマにしていたんです。

G:

異常心理?

小中:

「人が人を殺すとはどういうことか?」ということです。世の中、猟奇的な事件が多いけれど、人はこれを「異常者」として切り捨てて自分を納得させようとします。でも、「異常者」といわれた側の心理にもう少し立ち入ってみると、実はやむにやまれぬ必然があるんではないだろうかと。そこを解明するのにヴァンパイアというファクターを使っています。ヴァンパイアという存在はお約束として血をすすらないと生きていけない存在だけれど、それを主人公にしたとき、「血をすすること」を否定はしないじゃないですか。でも、そこにはある種のもの悲しさもある。ヴァンパイアものというのは、そういう存在であるがゆえに日陰者として目を盗んで生きていかなきゃいけない人たちを同情的に描くジャンルじゃないですか。

G:

根強い人気のあるジャンルですね。

小中:

だから、異常者側の視点に立ち、それを突き放すことなく描くことができる。ただ、あんまりジャンル的な「ヴァンパイアもの」として割り切ったものにはしたくなかったんです。お約束のヴァンパイアという存在をもう少し深く解明しようと思うと、人間の一番はじっこの辺境の部分というか、普通のヒューマニズムの中心からは外れた「人ではいられなくなる限界」で、でもここを含めて人なんだという境界線を描いていくことになり、それこそがホラーではないかと思うんです。これは兄貴の考えでもあるんですけれど。それを描くことによって「人間って本当はこういうところもある」ということを確認するというか……極端な人間を描けるからこそ人間の特質が出てくる、ある種では「実験室」みたいなジャンルだと思うんです。

G:

実際に「VAMP」を拝見したときに、いわゆる「ホラー」のジャンルに入っているような、片足をどこかに出しているような印象がありましたが、それは間違いでもない?

小中:

撮っている方も、ジャンル的な「ホラー」だとは思っていないんです(笑) 別に「怖がらせよう」とは意識していなくて、「だから人間ってこうだよね」という話を、ヴァンパイアものの形を借りることによって描くことができるという意識の方が強いです。殺人事件の動機として「人を殺してみたかった」と語る人がいますが、「殺したい欲求が高じて、なぜ捕まることがわかっていてやってしまうんだろう?」と。最初はそういう興味から入っていったんです。やってるうちにどっか飛んじゃいましたが(笑)

G:

飛んじゃった(笑)

小中:

キャラクターが見えてきたら、もうそっちのキャラクターの話にしちゃったんです(笑) 最初は外枠として「異常心理を描くためにヴァンパイアものをやろう」という企画書だったんですよ。それが、プロットを書いているうちに今の話になったんです。

G:

そういう、プロットを書いているうちに外枠とは違ったものになっていくということは、わりとあることですか?

小中:

能書き書いてるうちはそう思ってるんだけど、実際やり始めるとずれてるなっていうのはよくあります。それは、面白ければ良いんです(笑)

G:

ホラー系のジャンルの作品って数はかなり多くて、その中には一級品がある一方で「なんだこれは……」と思ってしまうものもあります。「VAMP」を見た印象として、失礼な言い方かもしれませんが「他の作品と比べてちゃんと撮られている」と感じました。何か、世にあまたある作品と違うことをやっているんですか?

小中:

そう言ってもらえるとありがたいですね。でも、何が違うんでしょうね(笑)

G:

撮る際に、気をつけていることみたいなのはありますか?

小中:

緊張感とかテンションとか、そういうものが途切れないようにはしています。枠としては低予算だし、撮影期間も短期間で制約は多いですが、こういう話だからこそ役者のテンションは本気でやらないとすべてがウソになってしまいます。なので本気度に関しては、事前に結構リハーサルもしたし、本読みではみんなで解釈を統一しました。特に今回、中丸シオンと高橋真悠の2人が頑張ってくれました。役を自分のものにするために、中丸シオンとは一言一言「やっぱりここはこうしよう、ああしよう」と兄貴も交えて細かく詰めたし、高橋真悠は逆にそういうことを言わない代わりにとにかく入り込むタイプで、現場で役の気持ちになりきっていました。「そこまでやるならこっちも」と周りの役者に対抗心を芽生えさせるような女優でした。

G:

中丸さん、高橋さんはもちろんですが、脇役の方々、特に男性陣もみんなすごい存在感でした。

小中:

あれはみんな過去に付き合いがある、なじみの俳優さんたちなんです。

G:

小中監督が声をかけていって?

小中:

「この役はきっと合うだろうし、理解してくれるだろう」と。みんなそれぞれ、キャラクターとポジションを理解しちゃんと芝居してくれているからですね。

G:

序盤にマンションの部屋に帰ってくるシーンがあります。さりげなく通り過ぎて一瞬でしたが、ピアノの上にもものがいっぱい置いてあって、とても生活感が溢れていました。机の上も同じようにとてもリアルでしたが、あれはセットですか?

小中:

苓の部屋は借り物のセットを飾り付けていますが、美以那の部屋は、実はうちの娘の部屋です(笑)

G:

それでリアリティあふれる部屋になっているんですね。

小中:

単純にお金がないからという事情もあるんですよ(笑)

G:

本当に絵作りがすごいなぁと感じましたし、中丸シオンさんが17歳の役もやっておられるのに驚きました。「そっくりな人を連れてきたのかな?」と思っていたら、ブログでご本人が「35歳になった日、17歳になりました。」と写真をアップされていて。

小中:

あれくらいは全然平気ですよ。「犬神家の一族」のとき、市川崑が高峰三枝子を女学生にしたのと比べたらかわいいものです。

G:

(笑) 本作は「R15+」となっていますが、これは当初から予定していたレーティングなのですか?それとも、結果的になったという感じでしょうか。

小中:

別にエロがなくても成立する話ではあったんですが、もともと「R15+」ぐらいがいいなというのはあったんです。それに、山口プロデューサーとしても、会社を納得させるにあたって脱ぎの要素が必要だろうということで、入れることになりました。当初、レズシーンをそんなに強調する必要はなかったんですが、やってみるとラブストーリーとして良かったなと思います。女と女のラブストーリー的な要素がもともとあったところに、ベッドシーンを作ることによって、より明確になったなと。

G:

そういう経緯だったんですね。監督はTwitterで「『赤々煉恋』は僕の原点であるリリカルな内面ファンタジーをもう一度取り組みたいと始めた企画」とツイートしていましたが、監督の指す「リリカルな内面ファンタジー」とはどういったものですか?

「赤々煉恋」は僕の原点であるリリカルな内面ファンタジーをもう一度取り組みたいと始めた企画。有森也実さんの参加にはそんな意味合いも込められています。トークイベントではそんな裏話もしてみたいと思います。

— 小中和哉 (@kazuyabear) October 1, 2016

是非劇場にお越しください!https://t.co/7PyjVaTdtB

小中:

「ファンタジー」といっても「剣と魔法」みたいなことではなく「人間の辺境を描く」というか、人間性を描くための器としてのファンタジー要素というイメージです。「星空のむこうの国」では、パラレルワールドものっていうSFロジックは使ってるけど、初恋物語として運命の人と出会う「心の旅の話」で、心を描くためにSFのロジックを使っています。「四月怪談」も、幽霊になったことによって命の大切さに気づくという、ある意味ではベタなお話で、幽霊というファンタジー要素を人間を描くために使っています。「VAMP」も、人間を描くための道具としてヴァンパイアを使っていて、「心を描く」ためにはリアルな設定のドラマでもいいけれど、より深い深層心理というか、「人間の心のエッジ」みたいなところを描くにあたって、ファンタジーという器がとても有効だと考えています。「赤々煉恋」も「四月怪談」と同じように幽霊という設定を使いながら、よりダークな色合いで、より今の若い人たちの心象風景をと思って作っています。やりたい方向は、わりと同じですね。

G:

この「内面を描くのにファンタジーを使う」というのは、小学校で映画を作り始めたころから指向していたものなのですか?それともいろいろ作品を作っていくうちに「こういうやり方がいいんだ」と気付いたのですか?

小中:

映画ファンとして怪獣映画で育ってるし、少年ドラマシリーズで育っているので、視聴者として映像の面白さはそういうところにあると思っていたことがそのまま作るものに受け継がれている感じですね。

G:

当時見た作品で影響が大きいのは、どの作品ですか?

小中:

やっぱり「ウルトラ」シリーズは大きいですよね。怪獣映画は好きだけど、やっぱりウルトラは脚本、ドラマがしっかりしていたと思うんです。僕は、どちらかといえば変身してからの怪獣とのプロレスにはあまり興味がなくて、変身するまでが好きだったんです。「怪獣を倒す」というフォーマットの中でも、ウルトラはドラマの中にテーマ性が強かったんです。子どもの頃はわけがわからず面白がっていたけど、リピートして見るようになると、ちょっと違う視点ですごく深いということに気づき始めて、その頃には映画を撮っていたので、自然と自分の8mm映画にも反映されて。僕らのような特撮ファンの人間に多いのが「いつまで怪獣モノなんて見てるんだ?」みたいに言われることへの対抗手段として「いや、実はウルトラには深いテーマがあってね」と理論武装することで(笑) そういうことも含めて、大人の見方でウルトラを分析していったというのはあります。オタク第一世代の末裔くらいなので。

G:

なるほど(笑)

小中:

その分析を自分の映画にも反映していったようなところはあるかもしれないですね。

G:

のちに小中監督は平成ウルトラマンシリーズを手がけることになりますが、そこまでの間に、ウルトラシリーズには大きな断絶がありますよね。その時代を、オタク第一世代の末裔としてはどう見ておられたのですか?

小中:

それは、僕も一回忘れた時期でしたね。「ウルトラマン80」も見返すと特撮はすごいなと思うんですが、気持ちとしては一回離れていますよね。それで映画ファンとして黒澤映画とか違う方向にも行ってみて。自主映画のころは特撮は大変なのでウルトラをまねしようとは思っていなくて、「星空のむこうの国」や「四月怪談」ではお金のかからないファンタジーとは何かを考えて、どちらかといえば少年ドラマシリーズを参考にしながら作っていました。そのあと、20代の終わり頃かな?「電光超人グリッドマン」で円谷と仕事をするようになり、初めて特撮の現場に身を置く立場になって、ウルトラに戻ってきたという感じです。

G:

なるほど、そういう流れが。

小中:

ちょうどその頃というのが、僕を含めてウルトラで育ったスタッフが第一線に出てきた頃だったんです。だから平成ウルトラは「ウルトラで育った子どもたちがスタッフになって『俺ウルトラ』を作ろう」という、そういうマニアックな部分も併せ持っていました。

G:

ああー、「平成ウルトラ」シリーズにはそういう面が。今、ちらっとお金の話が出ましたが、小中監督は「自主企画でお金がかかるものは回収の保証がない限り難しい」という話をしておられて、その流れで「これだけデジタル機材が進化しているからできることもあるんです」という発言が出てきます。本作でもデジタル機材の恩恵は大きいですか?

小中:

そうですね……たとえば「VAMP」をフィルムで撮ったら、予算が2倍以上必要です。

G:

2倍ですか?

小中:

デジタルだからこそ低予算でできます。「星空のむこうの国」のときは、有森也実さんとかを除くと人件費はほぼかかっていませんが、フィルムで作ったために実費だけで500万円かかったりしているんですよ。

G:

実費だけで?

小中:

映画の製作費はほぼ人件費ですからね。撮影日数は「星空のむこうの国」よりむしろ少なかったと思うんですけれど、「四月怪談」では3300万円ぐらいかかりました。それは最低限プロに人件費を出すとそうなるわけで、その時代から人件費は下がっていないんですが、フィルム機材の部分を圧縮したら半分の額ぐらいで撮れるようになってきたということです。

G:

ハリウッドでは、それこそクリストファー・ノーラン監督みたいに「フィルムがいい!」という人がいる一方で「デジタルがいい」という人もいます。デジタルネイティブな人ならデジタルに親しんでいて不思議はありませんが、映画歴がフィルム時代から始まった小中監督の場合はどうですか?

小中:

フィルム作品で育っているので、フィルムへの愛着はとても強かったです。特撮だと、ハイスピード撮影のスローモーションでミニチュアを動かすというのにデジタルがようやく追いついたのは、わりと最近のことで、戦隊ものなんてわりと最近までフィルムで撮ってましたよね。でも、フィルムの方が強かった部分も技術的に克服されてきたから、もはやデジタルを拒否する理由はないです。むしろ、コスト面では圧倒的に安いんだからデジタルでいいじゃんという、デジタル支持派です。

G:

フィルム撮影ではないといえば、「電光超人グリッドマン」はあの時代には珍しくビデオ撮影だったと思います。

小中:

あの時代には無茶だったと思うんですけどね(笑)

G:

他はまだフィルムでしたよね。

小中:

あれはお金の問題もありました。特撮がやれる予算ではないところで、企画が通ってどうしようかという作品で、ビデオでやるにはまだまだ制限が多かったけれど、ビデオでやりました。そういう意味では、大きなチャレンジでした。

G:

あのチューブの中を進んでいくようなオープニングは、今でもぱっと見れば「グリッドマンだ」とすぐわかるもので、演出に合わせていたのかと思いました。

小中:

「デジタルワールド」と言いながら、石膏製のビルをほこりを立てて倒すような不思議な世界観でしたね(笑) でも、やっぱりミニチュア撮影の部分では、当時のビデオではハイスピード撮影ができなくて、編集でスローをかけていて、あんまりよろしくないなと思うんですが、でもああいう設定にしているからこそ「それはそれであり」という絵になったので、悪くはなかったかな。

G:

結果として、予算的な都合なども重なってビデオ撮影になり、ああいった演出に見えていたと。

小中:

ただ、グリッドマンをやった成果の蓄積が、ウルトラマンティガなどに活かされています。ティガからは、フィルムで撮影してデジタル編集しています。初めてCGを入れたウルトラマンはティガで、現場のスタッフも監督陣をはじめ、ほぼグリッドマンと一緒なんです。だから、グリッドマンの経験がなければティガは生まれなかったと思います。

G:

そんなところにつながっていたとは……。2016年12月に行われたオワリカラのタカハシヒョウリさんとの対談の中でもグリッドマンの話題が出ていて、「ウルトラマンエックスがデータの鎧を装着するのもグリッドマンがやってることでしたし。」というタカハシさんの言葉に、小中監督は「あの当時、そこまでインターネットが普及していなかったから、ネットで繋がってる家電みたいな設定が、当時は全然ピンとこなくて、なんで?っていう感じだったけど、今ようやく意味がわかるっていう。」と答えておられて、そのあと「今、『グリッドマン』はリメイクしたらすごくハマりやすいですよね。」と続けています。実際に2018年10月~12月に「SSSS.GRIDMAN」が放送されましたが、このときは企画の存在はご存じなかったんですよね?

小中:

そのときは知らなかったですね。

G:

実際、アニメはご覧になりましたか?

小中:

早く見ろとせかされてはいるんですが、まだちゃんと見れていないんです。長谷川圭一さんとかも脚本を書いているから見なきゃいけないと思ってはいますが、いろいろ、日常に追われていて。

G:

小中監督の作品では、製作中止になった「ULTRAMAN2」があります。この作品は、クランクインの1週間前に中止が決まったとのことですが、それはわりとあることなのですか?いったい、どんな事情があると1週間前に中止になるんですか?

小中:

ウルトラ史上ではこれしかないですけれど、業界ではよくあることですね。事情は「表に出せない諸事情」ということで……。

G:

監督という立場だといろいろなつらいことに出会うと思います。「ULTRAMAN2」の製作中止もそうだと思いますが、長く監督をしていて、これはつらいなということはどういったことがありましたか?

小中:

「VAMP」みたいにオリジナルの作品だと何作っても自由だし、独自の世界だから誰に何を言われる筋合いもないんですけれど、既成のキャラクターをリメイクするとなると、スタッフの中でもそれぞれに「このキャラはこうだ」という愛し方があって、理想像がバラバラなことがあるんです。監督としては「今回はこうですよ」と指針を示すけれど、やっぱり理想像は各自あるから、みんな絶対服従というわけではなくて「こうじゃないですか?」と意見がずれてしまうのは大変ですね。

G:

そのときは監督はどうするんですか?

小中:

それは仕事として「今回はこうです」と言い続けて作るしかないです。

G:

リメイク作品だと、ファンの側でも「ここを変えるのかー」と思う部分があったりしますが、そもそも作っている人たちの中で「自分の理想はこうだ」というぶつかり合いがあるんですね。

小中:

それがプラスに転じることもあるんです。「ウルトラマンティガ」は初めてマニア的な作り手たちが表に出た作品で、脚本家の長谷川圭一さんは初期の1クール目は装飾部の美術スタッフだったんですよ。長谷川さんはウルトラマンもゴジラもガメラも好きで、美術の立場から怪獣映画に参加していた人なんですが、ティガの現場では「久々のウルトラなのに、何だこの生ぬるい脚本は!」ってプロデューサーを捕まえては説教していて、「じゃあ書いてみろ」と、そこから脚本家になった人なんです。

G:

そんな形で脚本家デビューだったとは……

小中:

パワーが才能を生み出すという例ですね。

G:

映画のメイキングを見ていると、制作段階のどこを面白いと感じるのかは監督ごとに異なっているのですが、小中監督が面白いと感じるプロセスはどこですか?

小中:

そうですね……現場はやはりコントロールしづらいところがあって、現場も楽しいっちゃ楽しいけれど気苦労が多いので、仕上げの方が楽ですね。作品ができあがって映画になる瞬間というのは、編集が終わって音を入れていく作業で、そこでようやく映画の完成形が見えるんで、「音楽をつける」という作業は映画が出来上がる瞬間に立ち会っているという意味で面白いです。

G:

完成直後はなかなか自分の作品を冷静に見られないという人が多いですが、小中監督はどうですか?突き放して見ることはできますか?

小中:

いやいや、そんなことないですよ。何回も繰り返し見ているから、客観的には見られなくなってるんですよね。いったん期間を置いて、忘れてから見るとフラットに見られますけれど、できあがった直後は「こうしたい、ああしたい」という思いが全部わかっちゃうので……。

G:

なるほど、監督経験が長くても客観視するのは難しいものなんですね……。今、音入れの話が出ましたけれど、「VAMP」ではピアノの音が耳に残りました。音楽はどのタイミングで「こういう曲が欲しい」と発注したのですか?

小中:

今回は編集が終わってからですね。ラッシュが上がってきた段階で、音楽の宮﨑さんに見せながらいろいろと打ち合わせをして、どこからどこまで、どんな感じの音楽を入れて、というのを細かくやっていきました。

G:

撮っているときに「このシーンならこの音だろう」というのはイメージしているんですか?

小中:

音楽をどこに入れるかというのはイメージしています。音楽が入るか入らないかで撮り方が変わって、音楽を入れて気持ちよく見せたいところはたっぷりと撮ります。

G:

その時点で、具体的な音楽の方向性が決まっていたり、頭の中で音楽が聞こえていたりはするんですか?

小中:

そこまで具体的ではないです。ただ、音楽が世界感を作っていくんで、今回みたいなのも特にそうなんですけど、音楽のつけ方で同じ編集と同じ映像でもチープになったりそうじゃなかったりするじゃないですか。音楽は一つの世界をつくる解釈みたいなところがあって、「作り手がこう見せようとしている」というのがモロに出ちゃうとこだから、すごく気を遣います。

G:

なるほど。

小中:

今回、音楽を担当している宮﨑道さんは、大林宣彦作品の初期のころ、「瞳の中の訪問者」とか「彼のオートバイ、彼女の島」まで音楽を手がけていた宮﨑尚志さんの息子さんなんです。前から知り合いではあったんですけど、仕事として組むのは初めてで、いろんな幅のある音楽を書いてくれる人だから、どの辺でいこうかっていうすりあわせから始めました。今回はヴァンパイアの話だし、非日常的な世界を音楽で作るのに、どしっとしたゴシックホラー的な匂いもしつつもあんまりクラシックとヴァンパイアでもなくどの辺がいいかなというところで、現代音楽でミニマルミュージックっていうキーワードが最初に出たんです。同じフレーズを繰り返しつつ、その中で、ある種耽美的な、情緒的な音楽なんだけれど、入り込みすぎず突き放しすぎず。情感は絶対必要なんだけど、あまりベタに盛り込むと「ニュー・シネマ・パラダイス」ぽくなりすぎちゃう。

G:

ありますね。

小中:

すごくエモーショナルな良い音楽も流したいんだけど、ある種ちょっと突き放した距離感が必要だから、そういう意味ではマイケル・ナイマンとかね。現代音楽のミニマルミュージックって、坂本龍一もちょっと近いとこあるけど、いいフレーズだけどある種のミニマル性で、突き放しつつも寄り添うみたいなさじ加減で。フィリップ・グラスというキーワードも含めて、その辺の「ミニマルだけど結構エモーショナル」という人たちの名前を挙げて、その路線でやろうと。

G:

今回、ピアノの響きが映像とともに頭に残る感じがありました。いろいろな楽器の中でピアノを使うことにしたのは、監督からの提案ですか?

小中:

ピアノはポロンと鳴った音色が気持ちをぐっと引き立てる、最大の楽器だと思うんです。問題は、そこでベタにピアノを使うのか、ちょっと距離を取るのかというところでしたが、「ピアノはマスト」だと思っていました。

G:

やっぱりマストだったんですね。監督は、映画音楽は小さい頃から意識して聞いていましたか?

小中:

映画を繰り返し見てるうちに映画音楽も好きになって、サントラを買ったりしました。

G:

普段から他の方の映画もたくさん見るんですか?

小中:

割と見る方だと思いますよ。年間100本はいかないですけど、月に5本くらいは見てますね。

G:

最近見た映画で、これは面白かったという映画はありますか?

小中:

「僕たちは希望という名の列車に乗った」というドイツ映画が良かったですね。青春ものだけど、ちょっと政治的な東ドイツの戦後の学生のレジスタンスの話です。

G:

映画以外だと、本を読んだりはするんですか?

小中:

読むようにしています。今は仕事がらみで、ドキュメンタリーを作っているので、哲学の本とかを読んだりしています。

G:

映画監督にこんなことを聞くのもおかしいかもしれませんが、映画以外に趣味はありますか?

小中:

うーん……あんまりないなあ(笑)

G:

小中監督のキャリアを見ているとずっと映画を撮ったり、ドラマを撮ったりと間断なく仕事をしてきているように見えますが、一方で本作のように、企画書を作って持ち込むこともしておられます。その仕事量のバランスはどのように取っているんですか?

小中:

バランスではないかもしれませんが、暇があれば次の仕込みをしておこうと企画書を作って出しています。

G:

今回、「VAMP」は「夏のホラー秘宝まつり」の1作品として公開されますが、先ほどうかがっていたら、作り手としてはホラーだとは考えていないという話でした。ゆうばり国際ファンタスティック映画祭での反応はいかがでしたか?

小中:

ホラーというよりは、人間ドラマとしてドキドキして見ちゃったみたいな感じのリアクションだったんじゃないかなと思います。日本では「ホラー」というのは、いいような悪いような雰囲気なんですよね。市民権があってビデオ屋に棚があるようなイメージがある一方で、その棚には絶対に行かないという人もいて、好き嫌いがハッキリと分かれるジャンルです。でも絶対になくならないような根強いジャンルでもあるから、いいところである一方、広がりがないともいえる。それで、我々としては「ダークファンタジー」と呼んでいるんですが、そうなると「夏のホラー秘宝まつり」での宣伝が難しそうだなって(笑) 内容としては、ホラーが苦手な人でも大丈夫だと思うんですけれどね。

G:

確かに(笑) 個人的にホラーをそんなに見る方ではありませんが、ドラマとしてすごくワクワクするし、後半にあんなにもアクションがあるのかというところに驚きました。

小中:

「入口と出口でちょっと違う」というのは、今回のある種のテーマでもあるんです。ジャンルを横断していくようなところがある。「赤々煉恋」もそうだけど、前半はわりと地味目にまとめています。ここで終わらせることもできなくもなかったと思いますけれど、そこからジャンルムービーとしてのヴァンパイアの要素が強くなってって、アクションまでやっちゃう。「そっち?」ってなるのは狙いです(笑)

G:

ということは、狙いにまんまと乗せられてしまったわけですね(笑)

小中:

出ている役者たちがみんなキャラクターをきっちりと演じきって良い芝居をしているので、そこを是非見ていただきたいです。特に中丸シオンについて、ウルトラマンネクサスのヒロインをやっていて、その後にも何本か出てもらったんですが、今回は「彼女の一番いいところを引き出した映画を作ろう」という意図もありました。ネクサスでは、ヒロインでありながらも主人公をはめるために敵に殺され、本人も自覚しないまま生きた人形として生かされていくという役で、途中の回でそのことに気付くというホラー的な話でした。最初は見ている人をだますために、普通の恋人役として出てくるきれいな女の子である必要があるんですが、一方で、自分が死んでいることに気付いてパニックを起こすシーンがあり、それができないといけないから、そのシーンの台本を渡して芝居をしてもらうオーディションをしたんです。その中で一番だったのがこの人でした。

G:

そうなんですね(笑)

小中:

彼女のそういう潜在能力を知っていたから、その力を全開にした映画を撮れたのはすごくよかったと思います。普通に、きれいにもやれるしヒロインもやれるけれど、幅があるからそうじゃない方向もいける、という。高橋真悠はもともとはアイドルをしていたんです。「西の魔女が死んだ」という映画で主役デビューしたけれど、体調のこともあっていったん辞めて、復帰するとき無名塾に入り芝居の勉強を真面目にやっている、すごい本格派の女優です。仲代達矢さんの教えもあってか、役への取り組み方がきっちりと真面目で、掘り下げていくんです。役を自分のものとして受け止めて芝居するみたいな女優魂があって、今回、父親からの虐待を受けてるという役なのでつらい部分もあったと思うんですけど、それが作品のリアリティを高めることに貢献してくれていると思います。ぜひこの2人を中心に、全体を楽しんでいただけたらと思います。

G:

なるほど。本日は長時間、ありがとうございました。

「夏のホラー秘宝まつり 2019」は2019年8月23日(金)から9月12日(木)までキネカ大森で、また、8月24日(土)からは名古屋シネスコーレと大阪のシアターセブンでも開催されます。

8/23公開『VAMP』予告編_「夏のホラー秘宝まつり 2019」 - YouTube

・関連記事

美しいパリをそのまま写実的に映画に取り込んだ「ディリリとパリの時間旅行」のミッシェル・オスロ監督インタビュー - GIGAZINE

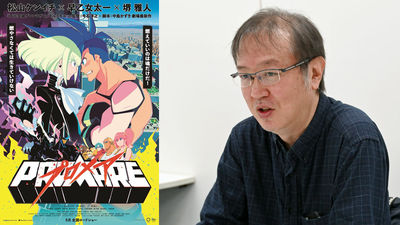

映画『プロメア』今石洋之監督&脚本・中島かずきインタビュー、「クールでスタイリッシュ」がありつつ「いつものマッドでクレイジー」な作品が誕生 - GIGAZINE

「スパイダーマン:ホームカミング」はただのスーパーヒーロー映画ではなく青春・学園モノを徹底リサーチした青春スーパーヒーロー映画だった、ジョン・ワッツ監督インタビュー - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in インタビュー, 動画, 映画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Interview with Director Koya Nakaya who ….