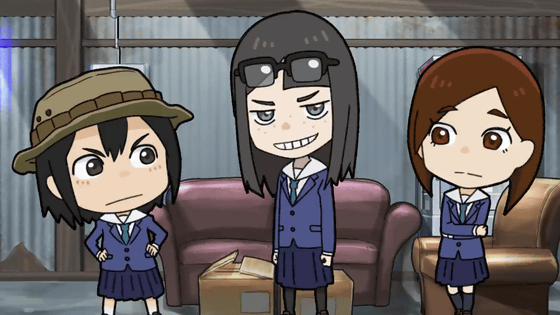

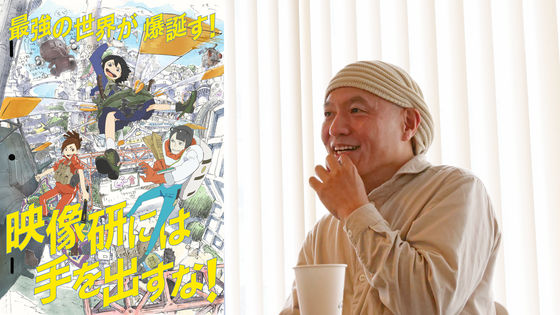

見た映画をコマ割りして自らの演出資料にしている「映像研には手を出すな!」第4話絵コンテ・演出担当の山代風我さんにインタビュー

2020年1月5日(日)から、月刊!スピリッツ連載の漫画を原作としたアニメ「映像研には手を出すな!」の放送が始まります。第1話の絵コンテ・演出を手がける本橋茉里さんへのインタビューに続いて、第4話で絵コンテ・演出を手がける山代風我さんにもお話をうかがいました。

TVアニメ『映像研には手を出すな!』公式サイト

http://eizouken-anime.com/

GIGAZINE(以下、G):

山代さんは新入社員としてサイエンスSARUに入社したということですが、アニメ制作会社がいろいろある中でサイエンスSARUを選んだ理由はどういったところですか?

山代風我さん(以下、山代):

「楽しそうだった」という点と、いろんな会社を調べて代表の方のインタビューも一通り読んだ上で、サイエンスSARUは会社として伸びるなと感じた点です(笑)。

G:

「映像研には手を出すな!」では、山代さんは「副監督」も担当されているということですが、どういった作業を担当しているのですか?

山代:

主には湯浅政明監督の補佐です。全体の内容や流れ、素材が今どうなってるかというのを全部理解しながら、僕の場合は勉強もさせてもらってるという感じです。シリーズで1本だけの演出だと参加しない打ち合わせも多いので、そこに同席させてもらい、どういうことをやっているか見せてもらっています。あと、湯浅監督がとてもお忙しいので、スケジュールのフォローをしたりしています。秘書のような、何でも屋のような感じです。

G:

作品制作全体を見て、把握する立場という感じですね。2018年配信の「DEVILMAN crybaby」で山代さんは制作進行でしたが、いまはどのように仕事をしているのでしょうか。

山代:

今は素材を回す部分はやっていないですが、湯浅監督から何か聞かれたときには全部答えられるようにしておくように気をつけています。状況を聞かれたら、ちゃんと回っているか確認して伝えるように、と。もともと「(演出を)やりたい!」と主張はしていたのも大きかったと思いますが、「どんなこともやってみる」という感じで取り組んでいたから、今回「演出やってみる?」と声がかかったんだと思うんです。

G:

声がかかったときは、どういう気分でしたか?

山代:

「計画通り」、みたいな感じです(笑)。

G:

(笑)

山代:

めっちゃうれしかったです。僕は絵描き(アニメーター)出身ではないので、僕以外の人が担当してもおかしくないのに、わざわざ振ってくれたということが本当にありがたいですし、失望させないように踏ん張っていこうと思っています。

G:

それで担当することになったのか第4話の絵コンテ・演出ということなんですね。第4話というと、どのあたりのエピソードなのでしょうか。

山代:

ちょうど第1集の最後、予算審議委員会で作品を上映するエピソードです。

G:

アニメにするにあたって、原作の内容をある程度整理する必要があったと思いますが、苦労したところはありましたか?

山代:

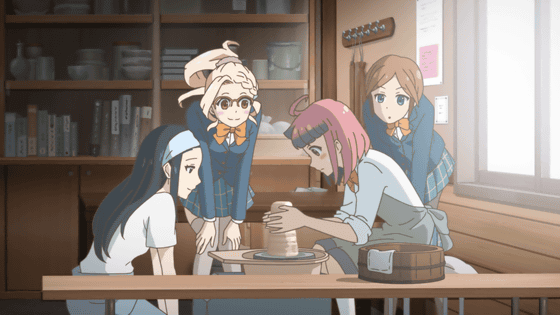

仕事をするなかで、湯浅監督の方向性として感じているのは、「アニメでよく見る表現は避ける」という点です。キャラクターが、「崩れている」というと語弊があるかも知れませんが、ちょっと「マンガっぽさ」がある中で、動きはリアルにしようと思いました。たとえばものをつかむとき、アニメだと手が直線的に動く絵になっていることがよくあるんですが、実際に持つときはもうちょっと複雑な動きがあるので、そういうのを拾っていこうと。

山代:

それと、僕は個人的に映画が好きなので、映画みたいなカット割りにしたかったんです。たとえば、話しているシーンがキャラクターの切り返しだけでできていたら面白くないと感じていて。会話の中では立場の変化が常にあるので、話している途中で立場が変わったら、舞台みたいに歩かせて、強い人が右に来るように位置を変えてみたり、カットをひっくり返してみたりして、「飽きない絵」というか、状況によって変化をつけてみたりしました。

G:

おお、なるほど。映画はよく見る方なんですか?

山代:

僕はアニメより映画をよく見てます。

G:

「映像研には手を出すな!」をやるということで原作を初めて読んだときの印象はどうでしたか?

山代:

「映像研には手を出すな!」と出会って「こういう漫画ってあるんだ」と思いました。面白かったです。アニメーションを作る楽しさや「あるある」も盛り込まれていたり、時間がないなかでどうやって乗り切っていくかが、描いてあったりして、すごいなと思いました。

G:

現場の人としてもリアリティを感じるものだったと。

山代:

そうですね。アニメではさらに増やしている部分もあります。

G:

それはどういったところですか?

山代:

「映像研には手を出すな!」はアニメーション制作が題材で、アニメーター・監督・プロデューサーの立場となる3人を中心に話が進みますが、実際のアニメーション制作での、コミュニケーションがうまくいかなかったり、言ったものと違ったものが上がってきて、どう対応していくのかという作る上での葛藤なども追加されています。

G:

今回、演出担当になったのは以前からの要望が通ったからという話ですが、実際に演出をやってみて、思っていたのと違って苦労した部分には出会いましたか?

山代:

僕はアニメーター出身ではないので、自分の要望を絵以外で表現しないといけないところに苦労しました。それを治していかないといけないなと思っています。今までに、演出補佐として湯浅さんの仕事を見てきましたが、いざ自分でやるとなると「自分がOKを出すとこのまま画面に出ちゃうんだ」という恐怖心もあります。そんなこと言っていてはダメだと思うので頑張るんですが、果たしてこれでいいのか、もうちょっとやった方がいいのか……というのは、毎回悩みます。

G:

うーん、なるほど。

山代:

湯浅監督は何十年もやっているので、絵を見たときに何を入れたら画面が映えるのかが瞬時に分かるんだと思いますが、僕はそれを探すのに時間が掛かるんです。たとえば、絵の右側には密度があって左側にはないというとき、左に何か足せばいいんですけれど、何を足せばいいか、それがぱっとはわからなかったりして。そこがわかるようになるためには、もっと経験が必要なんでしょうね。

G:

現場は「映像研には手を出すな!」に通じるところが多々あると思いますが、特に印象に残っていることはありますか?

山代:

僕自身のこととしては、2年間制作をやっていたときと、こうして演出に入らせてもらってからと、同じものを見ていても見方が変わったのが面白いと感じています。「映像研には手を出すな!」には、制作から演出へ転身するキャラクターはいないですけれど、立場が変わるとこれほど見るものが変わるのかと。制作の時は、絵を上げてもらって走り回っていましたが、演出になってみると、そのときの相手の気持ちもわかるようになって、あのときの自分に何が足りていなかったかを痛感します。

G:

ということは、もしまた制作進行をするとしたら、前とは違うやり方ができそうですね。

山代:

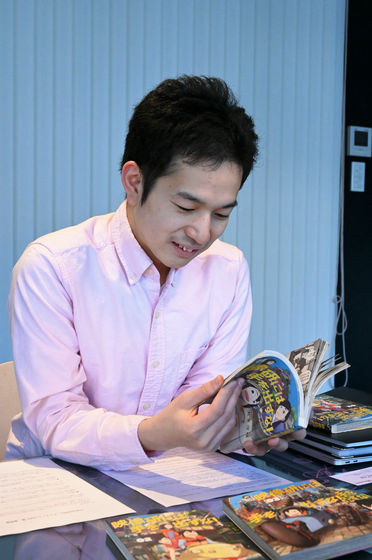

そうですね、前のような感じで働くことはなくなると思います。「映像研には手を出すな!」で個人的に好きなのは、水崎の「大半の人が細部を見てなくても、私は私を救わなくちゃいけないんだ」「こだわりで私は生き延びる」というセリフで、これが本当によく分かるんです。水崎はリアルな動きが見たいからアニメーションをやってるけど、そんな細部はアニメーションでもたかだかワンカット2秒とか、ぱっぱっと移っていくもので、メインで動いているキャラクターの後ろで細かい動きをしてても目に留まらないわけですよね。たぶん、繰り返して見ないと分からない。でも、自分のやってきたことを肯定するためにやってる。「やらなくてもいい」って言われてもやるということは、多分そういうことかなと。自分も水崎に似たようなところがあって、見た映画を全部コマ割りにして、描き出したりするんですよ。

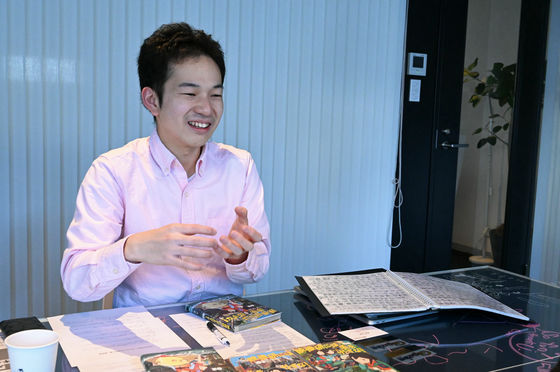

(持参資料を広げる山代さん)

G:

……すごいことになってますね!何ですかそれ?

山代:

映画を見たときに気に入ったシーンをコマ割りにしてまとめているんです。

G:

すごい。

山代:

辞書みたいなものを作りたくて、「ここでこうやってる表現がある、別の作品の似たようなところにもこういう表現がある。じゃあこの要素とこの要素を抜き出して、組み合わせて新しいものにして使おう」と。やっぱり今回使いました(笑)。

G:

演出リファレンスを作っているんですね。これはいつ頃から作っているものですか?

山代:

これは学生の頃からです。これを面接のときに湯浅監督に見せたら「キミは……」と驚かれて。

(一同笑)

山代:

ということは、この業界でやってる人はあまりいないってことですよ。

G:

見たことも聞いたこともないです(笑)

山代:

それで「これを極めておけば、絵が描けない自分にとって、他人にはない武器になる」と。

G:

これはもう絵コンテそのもの……。第4話の絵コンテ・演出を担当することになるのも納得です。

山代:

でも、あまりにもやりすぎていて、「もっと見やすい画面を作った方がいい」と絵コンテを見た湯浅監督に言われたこともありました。それはまさにそうで、自分はこれに時間をかけてきたので、無理やりにでも正しいと思いたいわけです(笑)。その証明に絵コンテを描いたという部分もあるので、だからこそ、水崎の気持ちがよくわかるんです。

G:

いやー、これはシャレにならないです。「映像研」のキャラがそのまま目の前にいるかのような……。

山代:

最近は結構できてないんですけどね。でも、映画だけじゃなく、ドラマやドキュメンタリーでも、映像から「こういうのがやりたいんだな」というのがわかるようになってきました。

G:

おお。

山代:

最近はだいたいうまくいっていないものは見せ方が良くないだって思うようになりました。……「何言ってんだお前、若造だろ」って思われるかもしれないですけど、やりたいことっていうのは絶対にどんな監督にもあって「こういうものを表現したい」と色んなものを画面の中に入れてるんですけど、絵が弱かったり、見せ方が弱かったゆえにあまり人に伝わらなかったり、というのがあるんだと思うんです。それが見ていてわかるようなると面白いです。結構、勉強にもなって、本当に助かっています。

G:

自己研鑽の極みですね。

山代:

たとえば衝撃を受ける表現として、「ドリーズーム」という技法があり、被写体に向けカメラを移動させつつ、ズームすることで被写体のサイズはそのままで、背景の遠近感だけを変化させる技法です。正面に顔のアップがあって、詰まった奥の背景からドリーズームして、顔の大きさを変えずに背景を広角にすると、その人が衝撃を感じている画になります。このカメラの動きを別のシチュエーションに応用すると別の感覚になるんです。

G:

別の感覚?

山代:

最近見た「チャイルド・プレイ ~チャッキーの狂気病棟~」では、長い通路を望遠で撮っていて、車椅子で前に進むシーンがあるんですけど、進みながらゆっくりドリーズームで、キャラクターの大きさを変えずに背景だけ望遠から広角にすることで通路に奥行きができて「近づいているけど、感覚的に遠くなる」という表現をしていました。画としては「近づいている」んですが、キャラクターの感情としては近づきたいけど、遠くに離れていくというギャップが出ているんです。こういうのを集めています。

G:

いやー……すさまじいですね。

山代:

こういうのをいろいろと組み合わせてアニメでやってみたいなと思っています。

G:

この引き出しからどういう演出が飛び出してくるのか、第4話が楽しみです。作品制作中のお忙しい中、ありがとうございました。

山代さんも本当に忙しい時間を縫ってのインタビューで、終了後はすぐに自らのデスクで作業の続きに取りかかっていました。

山代さんが積み重ねてきた演出リファレンスが火を噴く「映像研には手を出すな!」第4話、そしてこれからの山代さん演出回に要注目です。

なお、本日・2019年12月29日深夜24時40分から、NHKで「映像研には手を出すな!」PR番組が放送されるとのこと。「東京ミラクル『第3集 最強商品 アニメ』」ででなかった素材が登場するそうです。

12月29日深夜24時40分〜『映像研には手を出すな!』のPR番組やります!!!5分番組ですが、こないだの東京ミラクルで撮影したけどは使わなかった素材が登場するとか!!!新情報に飢えてる人は要チェック

— 大童 澄瞳 SumitoOwara (@dennou319) December 26, 2019

このあと、さらにプロップデザインを手がけた高畑匠子さんにもインタビューを実施しました。

・つづき

小物類にアニメとしての説得力を持たせるデザインを行った「映像研には手を出すな!」プロップデザインの高畑匠子さんにインタビュー - GIGAZINE

・関連記事

「映像研には手を出すな!」原作者・大童澄瞳インタビュー、アニメは「主人公3人が違っても構わないつもりだった」 - GIGAZINE

熱気あふれる現場で熱量の詰め込まれた作品が生まれている「映像研には手を出すな!」試写会&会見レポート - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in インタビュー, マンガ, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Interviewing Fugo Yamashiro, who is in c….