70年に及ぶF1の歴史を振り返るムービー「Formula 1 - Everything You Need to Know」

2018年のF1シーズンが3月25日にオーストラリアのアルバート・パーク・サーキットで開幕しました。世界最高峰の自動車レースとされるF1は70年近い歴史を持ち、さまざまなドライバーやチーム、技術、そして政治が繰り広げられるドラマの舞台です。そんな歴史を自動車専門メディアのDonut Mediaがまとめています。

Formula 1 - Everything You Need to Know | Up to Speed - YouTube

世界で最も格式が高く、スピード、パワー、テクニックの全てで頂点に立つレースがフォーミュラ1、通称「F1」です。

そのスピードは、飛行機が離陸する時よりも速く……

世界最高のマニュファクチャラー(製造者)が世界でも魅力的なサーキットを舞台に、「誰が最速の車を造り、速く走らせるか」を競います。

その起源は1900年台前半にさかのぼります。ヨーロッパの裕福な人たちが、当時普及し始めた自動車に乗って誰が一番速く目的の街までたどり着けるかを競いました。

この競技に付けられていた名称「GRAND PRIX」は、現代でも最高峰のレースを意味する「グランプリ」として使われています。

その後、第二次世界大戦の時期には自動車レースは下火になりましたが、終戦後間もなくレースは再開されます。

この時に、前身の「国際自動車公認クラブ協会」を改組して設立された団体が「フェデラシオン・アンテルナシオナル・ド・ロトモビル」で……

これはつまり、F1をはじめとする4輪モータースポーツを統括するFIA(国際自動車連盟)のこと。

FIAはさまざまなレースカテゴリの策定を行いました。その中でも最高峰に位置していたのが「FORMULA A」と呼ばれていたもので……

ほどなく「FORMULA 1」に名称が変更されました。

定められていたレギュレーションは「エンジン排気量は2.5リッター以下で自然吸気」というものだけで、非常に自由度の高いルールとなっていました。そのため、新規参入するチームが既存のチームと互角かそれ以上の争いをすることも多くありました。

この時に参入したのが、イタリアのランチアや……

ドイツのメルセデス・ベンツといったメーカー。メルセデスは、戦前からの再参入ということになります。

ランチアはイタリアの名ドライバー、アルベルト・アスカリを起用。アスカリは1952年と1953年の年間チャンピオンです。

そしてメルセデスは、こちらも名ドライバーの誉れ高いアルゼンチン人ドライバー、ファン・マヌエル・ファンジオを起用。ファンジオはメルセデス時代を含めて生涯で5度の年間チャンピオンの座に輝きました。

この時期のドライバーはまさに「命知らず」といえる猛者の集まり。まともに整備もされていないコースを猛スピードで駆け抜けているにもかかわらず……

身を守るものといえば、保護性能などおよそ望めない革製のヘルメットだけという状態。当時は安全性がほとんど重視されていないことが当たり前の時代で、1960年台に安全性の向上を要望したドライバー、ジャッキー・スチュワートはドライバー仲間から「臆病者」と呼ばれていました。

ファンジオとメルセデスは無類の強さを見せ、1954年シーズンと1955年シーズンを連覇。

しかし、1955年のル・マン24時間レースでメルセデスチームのレースカーが観客席に飛び込み、87人の死者を含む200人超の死傷者を出す事故を起こしたことから、メルセデスはF1からも1955年末をもって撤退し、その後1980年台までモータースポーツから遠ざかることになります。

また1955年には、ランチアチームに所属していたアスカリもスポーツカー選手権のテスト走行中に事故死。折からの資金難に加え、所属ドライバーを失ったランチアもF1から撤退することとなりました。

F1から撤退したランチアは、同じくF1に参戦していたフェラーリに設備とスタッフを全て譲渡しています。

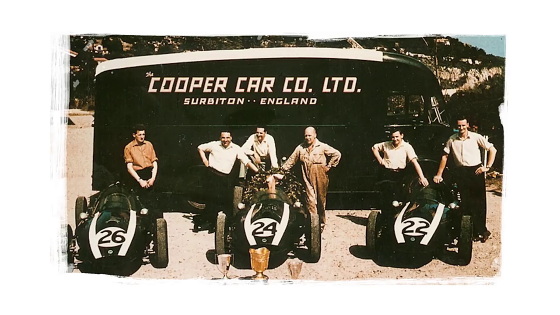

1957年、クーパーがF1に革命をもたらします。

それまではドライバーの前に置かれていたエンジンを、初めてドライバーの後ろに配置するミッドシップレイアウトを持ち込んだのです。F1におけるミッドシップ革命は徐々に進み、1961年には全てのマシンがミッドシップレイアウトを採用し、その流れは現在にまで至ります。

次の革命と呼べるのが、1967年にデビューしたフォード・コスワース製の3.0リッターV8エンジン「DFV」でした。

このエンジンはチーム・ロータスの名車「ロータス49」に搭載されてグランプリ初優勝を果たします。DFVは名機としての誉れ高いエンジンで、比較的安価だったこともあっておよそ10年にわたってプライベーターを中心に多くのチームがDFVを採用することに。その余波で、1967年にDFVエンジンで初のコンストラクターズタイトルを獲得したロータスでしたが、翌1968年には多くのチームにDFVが供給されたため、その優位性を失ってしまいます。

しかし、エンジンの自社開発にこだわるフェラーリだけは別で、DFV優勢の時代でも水平対向12気筒の「フラット12」エンジンなどでの参戦を続けました。

DFVが普及したことで、エンジン性能が横並びになったF1チームは、さまざまなアイデアを投入して少しでも優位に立とうとしました。1960年台から70年代にかけてのF1ではさまざまな試行錯誤が行われおり、現代のF1では禁止されている4輪駆動車や……

空力特性を向上させるために、前輪を小型化して片側2輪にしてしまったティレル・P34といった奇抜なアイデアが登場。

さらに、車体を地面に吸い付けるために、巨大なファンを装備してマシン下の空気を吸い出すブラバム・BT46「ファンカー」などが登場。しかしいずれも、レギュレーションで規制されるなどで短命に終わっています。

1970年台のドライバーは、実に個性豊かなスターが存在していました。特に、オーストリア出身のニキ・ラウダと、イギリス出身のジェームス・ハントはこの時代を代表するドライバー。ラウダはフェラーリ、ハントはマクラーレンでの活躍が特に有名で、1976年のライバル関係を描いた映画「ラッシュ」が2011年に公開されています。

1977年、ロータスはマシンの下部全体でダウンフォースを生み出すグラウンド・エフェクト・カーをグランプリに持ち込みます。この構造は車体全体を飛行機の翼を逆向きに取り付けたような構造とすることで強烈なダウンフォースを生み出し、しかも空気抵抗は余り増加しないという特徴を備えます。この構造を採用したロータスは驚異的な強みを発揮し、多くのチームが同乗の構造を取り入れましたが、スピン時にマシンが飛び上がる危険な事故が多発したことなどから、1983年に事実上の禁止措置がとられるに至ります。

1978年、フランスのルノーが過給器付きエンジン、「ターボエンジン」をグランプリに持ち込みました。

当初は信頼性の問題などで成績を残せなかったターボエンジンですが、徐々に性能を上げてルノーチームのターボエンジンは700馬力をマークするに至ります。すると他のエンジンメーカーもターボエンジンの優位性に着目し、ここから激しいターボ競争・馬力競争が始まることとなります。

特に1980年台中盤はターボ一色の時代。この時代にグランプリに登場して活躍したドライバーといえば、アイルトン・セナや……

ナイジェル・マンセル

そして、アラン・プロストなど。この他にも、ネルソン・ピケやケケ・ロズベルグなどの名前を忘れるわけにはいきません。

ルノーがF1に持ち込んだターボでしたが、その性能をフルに発揮したのはホンダといって間違いありません。特に1988年に16戦15勝という大記録を打ち立てたホンダは、あまりに強すぎるためにヨーロッパ中心であるF1の世界で疎まれる存在に。1988年をもってターボは禁止されることになりましたが、そのレギュレーション変更が発議された1986年イタリアGP後のコンストラクターズ会議で、当時のFIA/FISA会長だったジャン・マリー・バレストル氏に反論したホンダの桜井総監督に対し、バレストル氏が「F1にイエローはいらない」という暴言を口にしたとも伝えられています。

ターボが禁止され、自然吸気(NA)エンジンに一本化されたF1ですが、その速さに陰りが出ることはありませんでした。

1989年のシーズンは、前年と同じくマクラーレン・ホンダのプロストとセナの一騎打ちの様相に。ホンダエンジンを駆る2人はターボ時代と遜色ない速さを見せつけました。ホンダが強すぎたために更新されたエンジン規制でしたが、1989年シーズンもホンダが強さを見せることになり、ホンダはターボ時代を含めて1986年から1991年までチャンピオンにエンジンを供給したエンジンメーカーとなりました。

その後、F1はハイテク化の一途を進みます。名門ウィリアムズチームを大成功に導いたアクティブ・サスペンションや……

セミオートマチック・トランスミッション(セミオートマ)や、エンジンのトラクションコントロールなど、速さのためのハイテクが次々と実用化されたのがこの頃です。

しかし、1994年に大きな悲劇が訪れます。舞台はサンマリノグランプリ。

このレースでは3人のドライバーが大事故に巻き込まれ、2人が還らぬ人となりました。ハイスピードのままフェンスに激突したルーベンス・バリチェロは一時意識不明の状態となりましたが、一命は取り留めました。

F1で約10年ぶりの悲劇となったのが、ローランド・ラッツェンバーガーのクラッシュでした。予選中にヴィルヌーヴ・コーナーでクラッシュしたラッツェンバーガーはそのままこの世を去りました。

そしてレース当日、トップドライバーだったセナがレース中に突然コントロールを失い、タンブレロコーナーでコンクリートウォールにクラッシュして死亡。このレースでは他にも観客やピットクルーが巻き込まれる事故が発生しており、グランプリ史上まれに見る「最悪の週末」となりました。

この週末を受け、F1は「スピードを落として安全にする」という対策を取りました。エンジンの排気量は3.5リッターから3.0リッターへと縮小され……

さらに、マシン下部に「スキッドブロック」と呼ばれる木の板が取り付けられることに。この板を装着することでダウンフォースを減らしてコーナリングスピードを下げるという試みでした。

1994年のシーズンを制したのは、ベネトン・フォードチームのミハエル・シューマッハ。自身初となるタイトルで、この後生涯7度のタイトルを獲得することとなります。

その後の約10年間、シューマッハはグランプリ最強のドライバーとして君臨。特に2004年シーズンは18戦13勝というシーズン最多記録をマークし、さらに2位表彰台に2回登ることで1シーズン15回の表彰台を獲得。余りの強さのために、「グランプリがつまらなくなった」といわれたのは1980年台後半のホンダ圧勝と同じような状況となりました。

その後、あまりに予算がかかるようになったため、FIAはレギュレーションを変更してエンジンを2.4リッターV8エンジンに変更。

2008年には世界的な不況から、ジャガーやBMWといったコンストラクターが撤退。翌2009年にはトヨタのワークスチームもグランプリを去っています。フェラーリやマクラーレン、ウィリアムズといったチームにとってF1は「DNAそのもの」といえますが、自動車メーカー系のチームにとってF1は「ビジネス」の一部であり、いくらやりたくでもそこまでの価値を押し通すことができないという実態が明らかになったのがこの時期です。

そして2014年、F1に再びターボエンジンが復活することになりました。FIAは全てのチームに対し、2014年からはモーターを組み合わせた1.6リッターV6ハイブリッドターボエンジンを搭載することを義務づけました。この世代のエンジンは従来の「エンジン」とは異なり、電気の力を併用してパワーを生み出すため、「パワーユニット」と呼ばれるようになっています。

そして、2014年のルールではレース中に使用できるガソリンは100kgまでと規定されたため、燃費を上げることが必須とされるように。この頃から、F1にも「エコ」の概念が一部で盛り込まれるようになってきたと言えます。

エンジン単体では600馬力ともいわれるパワーユニットですが、電気のパワーを併用することで750馬力前後の出力を得るに至っていると考えられています。

また2018年からは、ドライバー保護のためのチタン製コクピット保護システム「HALO」が導入されるという大きな変化も訪れています。

F1の歴史は、一言で語るにはあまりに複雑すぎるもの。多くのドライバーやメーカーが存在し、また水面下の政治的な争いが繰り広げられるのもF1の特長の1つと言えます。F1は常にモータースポーツの頂点に君臨するカテゴリーであり、2018年シーズンもハイレベルな戦いが繰り広げられることになりそうです。

・関連記事

レース中のピット作業は60年前と比べてどれだけ迅速になったのか - GIGAZINE

F1「レッドブル・レーシングチーム」のタイヤ交換作業をメカニック視点でみるとこんな感じ - GIGAZINE

F1のステアリングホイールの60年分の進化の歴史を一気に見るムービー - GIGAZINE

F1レーサーの視線の動きをアイトラッキングカメラで調べるとその超人ぶりがよく分かる - GIGAZINE

レーサーのヘルメットの進化を一気に振り返るムービー「The Evolution of Racing Helmets」 - GIGAZINE

F1は実車よりもeスポーツ(ゲーム)の方が盛り上がっている - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, 乗り物, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article A movie reviewing the history of F1 over….