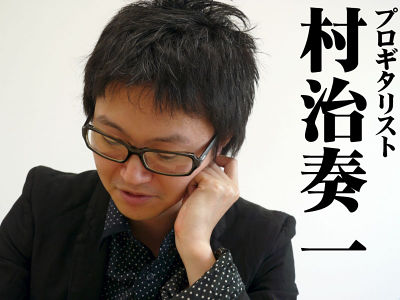

「絶対音感」を15年かけて大人になってようやく習得できたという人の体験談

「絶対音感」はある音を単独で聞いた時、他の音に頼ることなく絶対的な音の高さを認識する能力のことであり、一般に絶対音感を身につけるには幼少期からのトレーニングが必要とされています。数学やコンピューターサイエンス、クラシック音楽などについて記すブログを運営しているブライアン・キフン・リー氏は、幼いとは言えない時期から15年かけてゆっくりと絶対音感を身につけたそうで、その過程についてブログで報告しています。

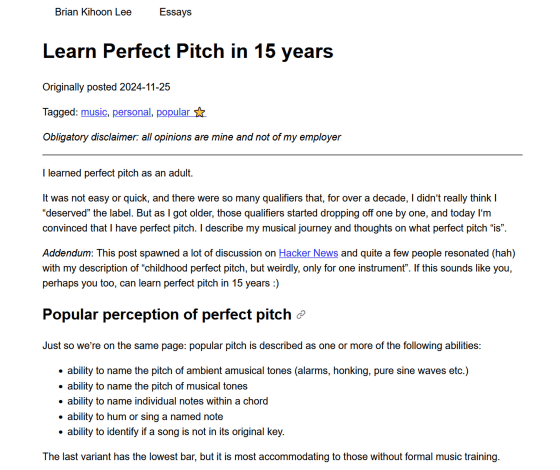

Learn Perfect Pitch in 15 years

https://www.moderndescartes.com/essays/perfect_pitch/

リー氏は5歳の頃にピアノのレッスンを受け始めましたが、9歳の頃に引っ越したことをきっかけに先生を替えたものの、新しい先生と相性が合わずに1年ほどでピアノを辞めてしまいました。その後はクラリネットを弾くようになり、15歳で再び別の先生からピアノを習い始めたとのこと。

12歳になる前、リー氏はクラリネットの先生が弾いたランダムな音を正しく繰り返すことができたそうで、先生から「絶対音感がある」と言われていました。しかし、クラリネット以外の楽器では音を正しく識別できなかったことから、この識別能力はクラリネットの構造に根ざした特異的なものであるとリー氏は考えており、当時の自分が絶対音感を持っていたわけではないと説明しています。

また、リー氏が15歳の頃に再開したピアノでも絶対音感の兆候が見られることはありませんでした。リー氏は再開後も特にピアノが好きになったわけではありませんでしたが、大学入学の書類と審査用のCDを送付し終わった際、先生から「よくやりました!あなたが望むなら今すぐレッスンを辞めてもいいですよ」と言われた際、やはりピアノがやりたいという気分になったとのこと。それから大学入学までの半年間は、「音楽のための音楽」を学ばせてくれ、ピアノへの愛が復活したそうです。

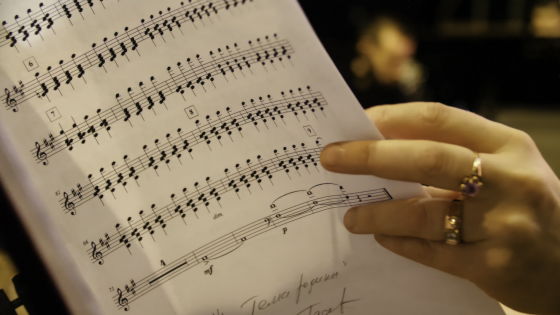

マサチューセッツ工科大学に進学したリー氏は、興味を持っていた授業が取れなかったことや新入生の単位取得制限なども相まって、1年生の頃は時間を持て余していました。そのため、音楽練習室に入り浸ったり、新しいクラシック音楽を聴いたり、楽譜を読んだりすることに週20~30時間を費やしたとのこと。

その結果、1年生の終わり頃にはピアノ限定ではあるものの、リー氏は絶対音感を身につけました。いずれも同じようなボディに穴が空いたクラリネットとは違い、ピアノはカバーの下の構造がさまざまであるため、この絶対音感が細かなチューニングの違いを特定する能力とは違うとリー氏は考えています。この時点でリー氏がピアノを習い始めてから、およそ15年近くが経過していました。

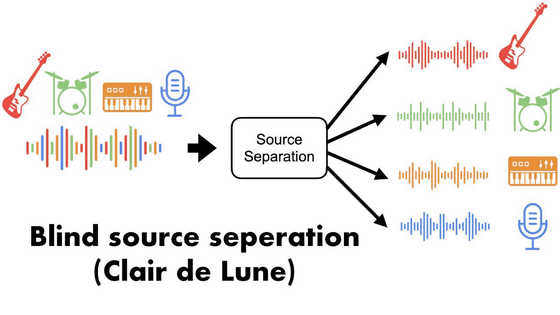

しかし、あくまでピアノ限定の絶対音感であるため、他の楽器や日常音の音階を識別することはできなかったとのこと。当時の状態についてリー氏は、「ピアノ協奏曲を聴く時はピアノの音程を追いかけられましたが、オーケストラが引き継いで演奏するたびに音符がわからなくなりました」と語っています。

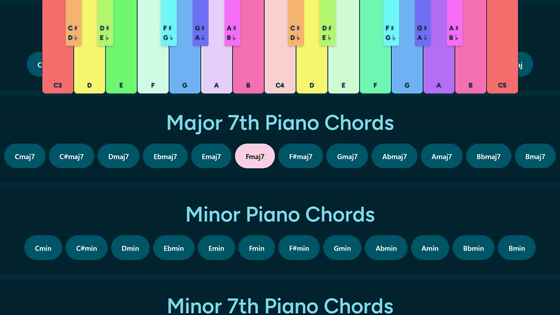

2年生になると学業が忙しくなってピアノを弾く時間は減ってしまいましたが、代わりに音楽理論の授業を受けたり、合唱団で歌うようになったり、オペラやオーケストラ、室内楽の鑑賞方法を学んだりするようになりました。これらの流れで他の楽器の絶対音感も身につけようと試みたものの、長らくやっていたクラリネットが「B♭管」と呼ばれる他の楽器と全音ずれたタイプだったため、クラリネットで知っていた「ド」が実際には「シ♭」だったことが判明。この後、クラリネットの音を聴くたびに音がズレることに悩まされたそうです。

その後、リー氏は25歳くらいになってようやく、オーケストラや弦楽器の音色から音符を特定できるようになりました。また、卒業後もMITの合唱団で歌い続けたおかげか、28歳前後で声の絶対音感を習得し、32歳頃には警笛やアラームなどの無調音でも音符を特定可能になったとのことです。

記事作成時点のリー氏は絶対音感を持っていますが、長らく音色のある音楽を聴いていなかった場合などは、音を識別するのに少し時間がかかる場合もあるとのこと。そんな時でもしばらく聴いているうちにすぐ音感が戻ってくるそうで、リー氏は「毎年冬に初めてスキーやスケート靴を履いて、スキーやスケートのやり方を思い出しているような気分です」と語っています。

また、自身の経験からリー氏は、絶対音感を身につける場合に最適な条件として以下の項目を挙げています。

・チューニングする必要がある環境で音楽を演奏する。

・C管(C調)以外の楽器を学ばない。

・環境内のチューニングがズレた音の発生源を排除する。

・楽譜の読み方を学び、楽譜を追いながら音楽を積極的に聴く。

・音楽理論を学び、12個の音が単独ではなく一緒になってメロディーやハーモニーを形成する方法を学ぶ。

・1万時間以上音楽を聴く。

・調性と無調性の境界にある音楽を聴いて和声の認識を広げる。クラシックの世界ではラヴェルやショスタコーヴィチがオススメ。

・音楽を楽しむこと。

・関連記事

絶対音感は大人になってからでも訓練で身につく可能性がある - GIGAZINE

無料で単音聞き取りからソルフェージュまで高度な耳のトレーニングが可能なサイト「Ear Training」 - GIGAZINE

音痴の正体である「失音楽症」とは医学的にどんな症状なのか? - GIGAZINE

「音楽は世界共通の言葉」という通説が間違っていた可能性 - GIGAZINE

脳波から「聞いていた音楽」を再構成することに成功、再構成した音楽を聴けるムービーもあり - GIGAZINE

その曲が好みかどうかは「5秒間」聴けば分かる、人は曲の「音」ではなく「雰囲気」に反応することが実験で判明 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 創作, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article The experience of a person who finally a….