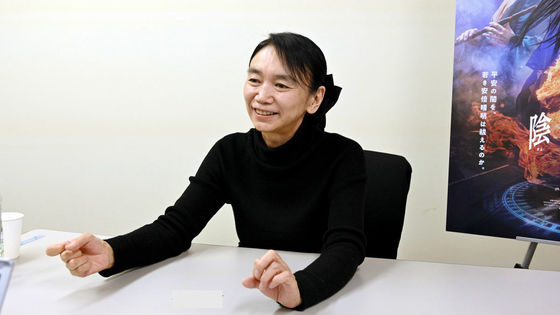

映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」シリーズ構成・脚本の吉田玲子さんにインタビュー

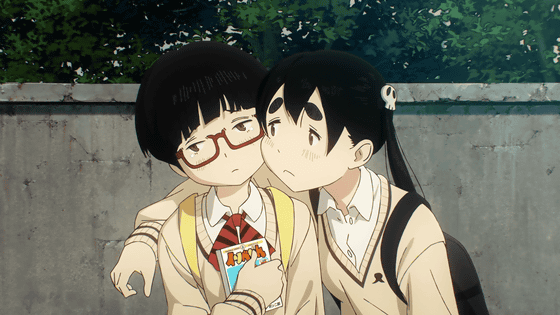

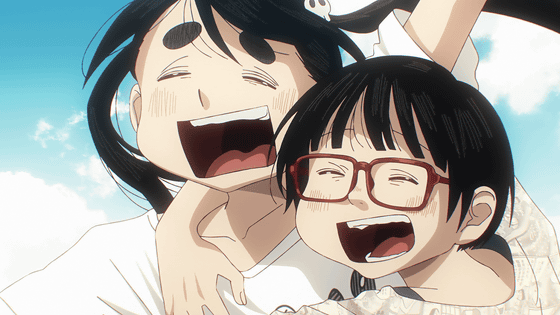

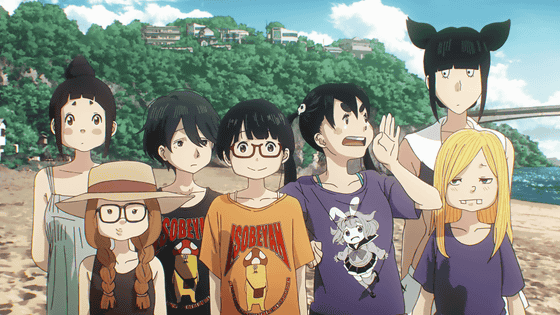

浅野いにおさんの漫画を原作とした初のアニメ化作品として、映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」が前後章構成で制作され、明日・2024年5月24日(金)から後章が劇場公開されます。

今回、シリーズ構成・脚本を担当した吉田玲子さんにお話を伺う機会を得たので、本作の脚本をどのように作り上げていったのか、そして作業に詰まったときにはどのように対応しているのかなどを伺ってきました。

映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』 公式サイト

https://dededede.jp/

GIGAZINE(以下、G):

漫画などの原作がある作品を映像化する場合、脚本を書くにあたって、エピソードの取捨選択が発生すると思うのですが、本作で取捨選択で迷った部分はありましたか?

シリーズ構成・脚本 吉田玲子さん(以下、吉田):

基本的には、門出と凰蘭の物語を軸にした上で、彼女たちの変化や感情を中心に据えてラストまでの流れを組んでいきましたが、彼女たちから見た世界をどう整理するかというのが一番難しいところでした。軸は決まっていたんですけれど、その周辺をどういう風に整理していくかです。

G:

どう整理していくかは、みなさんで相談しながらやるのですか?吉田さんがある程度まとめて書いた上で、会議にかけるような感じですか?

吉田:

私の場合は、最初に大まかな構成を作ります。映画であれば、大体の場合はABCDのパートに分けた上で、流れとともに、時間感覚を意識してプロットを書きます。それを元に、今度はシナリオを作っていきます。

G:

なるほど、そのように進めておられるんですか。

吉田:

シナリオを作る前には設定の整理もします。「この設定は、もうちょっとこういう風にシンプルにできる」とか「こうした方がわかりやすくできる」とか、設定周りと時間軸の整理をして、シナリオに入っていきます。

G:

吉田さんが、一般社団法人シナリオ作家協会のサイトの「シナリオ作家リレー日記」を担当されたときのコラムでプロット作成について触れられていて、「劇場用など長尺のものは、ハコ書きを書いて、構成やテンポ感やキャラクターの出し入れを見てから、シナリオに入る」とあったんですが、キャラクターの出し入れというのはどんな感じなのでしょうか。

吉田:

複数の登場人物が一気に登場すると、誰が誰だかわからなくなってしまうことがあるので、「このキャラクターはこういうプロフィールを持つ、こういう性格の人物である」ということが伝わるようにうまく調整していく部分です。かといって、一気に1人のキャラクターを深掘りして見せていくことになると、それはそれでバランスが悪くなってしまうことがあるので。

G:

ああー、確かに。

吉田:

世界の状況やストーリーもそうですけれど、登場人物の状況もなるべくするっと見ている人に伝えられるような感じでできればいいなと思って調整しています。

G:

これに関して、他のインタビューでも「人物が出てきて何をするのかを書くのが脚本」という旨のお話をされているのですが、「何をするのか」は、セリフを発するとは限らないということですね。

吉田:

セリフの場合もありますし、行動の場合もあります。作品によってまちまちですね。

G:

本作の場合、取りかかるにあたって原作を読まれたかと思うのですが、第一印象はいかがでしたか?

Amazon.co.jp: デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション (1) (ビッグコミックススペシャル) : 浅野 いにお: 本

吉田:

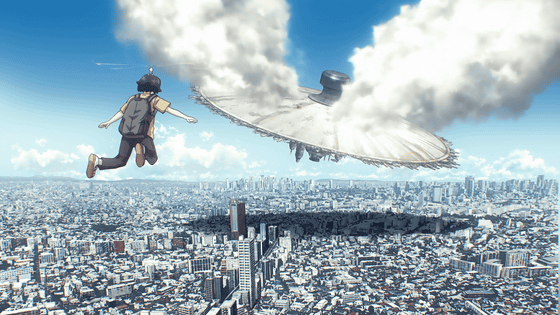

すべてがカオスに包まれて、いろんなことが終末に向かっていくお話だけれど、その中で地に足のついた話も流れていくというバランスがすごく面白いなと思いました。

G:

原作がある作品だと、ほんのちょっとした部分でも「削ると『らしさ』が損なわれる」とか「入れないと『らしさ』が出ない」というのがあると聞きますが、本作の脚本を書いていて「ここが『らしさ』なのでは」と感じた部分はありましたか?

吉田:

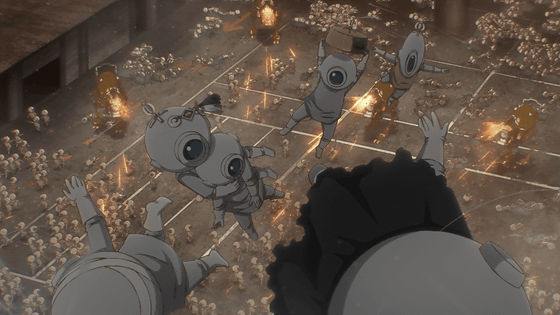

登場人物以外にもいろんな立場の人たちがいて、謎の母艦が空に浮かんでいるという異常事態が起きているときにもいろいろな反応をしているシーンが描いてあります。「早く撃退しろ」とか「宇宙人であっても命は大切」とか、意見がいろいろで、政府の中でも、状況を利用しようとする人がいたり、お金儲けをしようとする人がいたり、国際関係を気にする人がいたり……。そうやって、1つの出来事に対して、いろんなひとがいろんなことを考えて、反応して、行動しているというところがこの作品のポイントの1つではないかと思ったので、そこはなるべく拾うようにしました。

G:

本作が門出と凰蘭という2人の女の子を軸とした作品ということで、吉田さんはこういう年代にどういった人だったのかと調べたところ、「17歳の帝国」の脚本を担当した際に行われたリアルサウンド掲載のインタビューがありまして、「ハヤカワSF全集と司馬遼太郎全集が愛読書の、ちょっとふわふわした女の子でした」という答えに、インタビュアーから「それはふわふわしてないですよ(笑)」と突っ込みが入っていました。ハヤカワSFや司馬遼太郎が愛読書というのは、どういった読書経歴からたどり着いたのですか?

吉田:

子どものころから、わりと「この世界じゃない話」みたいなもの、ジュブナイルものとか、NHKの少年ドラマシリーズとか、ファンタジー系のものとかが好きだったんです。その流れでSFを読んだんですけれど、SFと時代小説はわりと似通っているところがある気がしていて、SFはわりと作品内世界の社会や体制、いろいろな階層の立場の人を描いていることが多いのですが、時代小説もそういうところがあるなぁと。そして、時代小説も過去のことで、自分が生きた時代とは異なる時代、ここではない世界の話というのがSFと共通しているような気がしています。

G:

確かにそういうところはあるかもしれないです。

吉田:

SFものも好きで星新一さんや眉村卓さん、筒井康隆さん、ブラッドベリやアシモフの作品を読んでいました。

G:

本作はまさにそういったSF要素が入っている作品だと思いますが、読んだときにSF好きの感覚としてはどうでしたか?

吉田:

そうですね、サイバーパンク以降のSFというよりはオールドSFに近い感じがあって、ある種の懐かしさを覚えました。

G:

なるほど。SFからは離れるのですが、同じインタビューの中で、吉田さんはブラスバンド部だったという言及もあったのですが、音楽もやっておられたんですか?

吉田:

子どものころから音楽が好きだったので、何か楽器をやってみたいと思ってブラスバンド部に入りました。

G:

どういった楽器を担当していたんですか?

吉田:

クラリネットです。クラリネットはオーケストラにおけるバイオリンの位置で、多人数のほうがいいので、楽器初心者はだいたいクラリネットに回されるんです(笑)

G:

そんな(笑) いまはこうして脚本家としてお仕事をされていますが、過去のインタビューによると、生業にしようと思っていたわけではなく、「広い世界に行きたい」という思いがあったと。その思いは、なにかきっかけがあって強く思ったものなのでしょうか?それとも、ぼんやりとした思いとして抱いていたものなのでしょうか。

吉田:

いつぐらいからでしょう……たぶん中学時代ぐらいからだと思います。本にはいろんな世界が描かれていたので、「自分の知らない広い世界がもっとあるんだろうな」とぼんやり考えていたんだと思います。それで、大学受験をきっかけに呉を出たという感じですね。

G:

吉田さんは以前、実用書の編集をされていたことがあり、脚本を書くにあたって取材をするのが好きだという話を見かけましたが、本作ではどうでしたか?

吉田:

本作は都内が舞台だったので、Googleマップを一生懸命見ました。「最初に母艦が登場するのはこのあたりで、お台場のほうから大田区の方へ移動してきたんだな、門出や凰蘭たちは吉祥寺エリアにいるんだな」と、その距離感や方向感覚はずっと持つようにしていました。

G:

こうした脚本作業では、手が止まってしまうこともあると思うのですが、吉田さんの場合、手が止まったとき、詰まってしまったときはどう対処しているのですか?

吉田:

詰まるのは、だいたいプロットがうまくいっていないか、書こうとしているキャラクターが面白くないかどっちかなので、遡って考え直します。

G:

考え直して、そこからまた書き直すと。

吉田:

はい。うまくいっていればわりと楽しく書けるはずで、詰まるということはどこかがうまくいっていないと思うんです。「こういうセリフを書きたいんだけれど、出てこない」という、そういう部分で悩む場合もありますけれど、全体的に詰まってしまうのであればどこかに原因があるので、その原因を探りにいきます。

G:

その、プロットがうまくいっていない状況を考え直すのはわかるのですが、キャラクターが面白くないというのは、どういった状況なのでしょうか。話す内容がつまらなくなってしまうのか、行動がつまらなくなってしまうのか、キャラクターの何かが間違っているという感じになるのでしょうか?

吉田:

そうですね、言動そのものが面白くない場合もありますし、別のキャラクターと同じような言動になってしまっている場合もありますし、関係性が面白くないという場合もあります。

G:

それを面白くするには、視点や書き方を変えていくことになるかと思うのですが、なにかコツやテクニックはあるのでしょうか?

吉田:

ポイントがあるかどうか、でしょうか。

G:

ポイントですか。

吉田:

一言で「このキャラクターはどんな人間だ」というポイントをつかめれば、たとえば受け身なのか、積極的なのか、ものすごくしゃべるタイプなのか、あるいは言葉は少なくボソッとしゃべるのか。話し方だけでなくま、このキャラクターの過去や体験、家族や人間関係の中にある何かをつかむと直しやすいですね。

G:

聞くと「なるほど」ですが、実際にやるのは難しそうですね……。そういったことをうまくこなせるからこそ、本作も含めて多数の作品を手がけておられるのだと思うのですが、スケジュールはどのように管理されているのでしょうか?

吉田:

一週間のはじめに、今週の仕事のスケジュールを自分なりに立てます。あまり捗らなかったときは組み直して、自分の中で「ここまでには必ず」とか、そういうのをちょっとずつ決めていくようにしています。

G:

吉田さんに2020年、「魔術士オーフェン」放送に合わせてインタビューした際、仕事はだいたい仕事場のみでしているというお話を聞きましたが、そういったスタイルに変化はありませんか?

25周年超えの原作をどうアニメ化したのか「魔術士オーフェンはぐれ旅」浜名孝行監督&シリーズ構成・吉田玲子さんにインタビュー - GIGAZINE

吉田:

そうですね、うちから徒歩10分ぐらいのところにあるシェアオフィスで仕事するようにしています。

G:

毎日行くのですか?

吉田:

仕事の進み具合によりけりですが、だいたい昼に起きて午後から書き始めて、日付が変わる関わらないかぐらいまで仕事場にいる感じです。

G:

アニメ「若おかみは小学生!」に関連したインタビューで、原作ものを手がける際に気をつけることについて聞かれた吉田さんは、書き手が何を大切にしているか、どう描こうとしているかを意識すると答えていました。本作の場合は、どういった作品であると感じられましたか?

吉田:

たとえ世界が終わろうとしているときでも、世界に関わることすらできない学生や若い人たちは、この世界をどう生き延びていけばいいのかという点について、すごく考えられている作品だという風に感じました。門出や凰蘭たちは、世界が終末に向かっていることを感じながらも、自分たちの日常をただただ生きようとしている。その姿にすごく打たれて、浅野先生はそういった部分が描きたいのではないだろうかと感じました。

G:

本作では、原作者である浅野いにおさんが脚本会議に参加されることもあったとのことなのですが、吉田さんが浅野さんに直接質問したものもあったのでしょうか?

吉田:

浅野先生には、まず最初に「どういう思いでこの作品を描いたか」というお話をしていただいて、その上でシナリオ会議にも何回か来ていただいて相談に乗っていただきました。多かったのは設定周りの相談で、「この設定にはどういった意図があるのでしょうか?」とか「この設定はこういう風にシンプルにしてもいいですか?」とかを質問させていただきました。あとは構成の面も相談させていただきました。

G:

その際、浅野さんから「こういう風にしてほしい」という要望はありましたか?

吉田:

本作は、構成を少し変えていますが全体として大きく変えたところはなかったこともあって、特別、「こうして欲しい」という点はなかったです。セリフの監修はしていただきました。特に、凰蘭のセリフはけっこう特殊で、言い方とかで詰まる部分があったので、「こういう言い方はしますか?」とか「こういうことを言わせたいんですが、いいセリフ回しはありませんか?」とか、相談させていただきました。

G:

本作は前後編構成の作品となりましたが、脚本作業にはどれぐらいの時間をかけられたのですか?

吉田:

だいたい週1回か2回、定例の会議をやって、1年半から2年ぐらいでした。映画だと1年未満で作業が終わったという経験はあまりなくて、特別に長いとか短いということはなかったです。

G:

そろそろ時間ということで、ちょっと飛んだ質問をしておきたいのですが、アニメの脚本を最初に担当されたのは「ドラゴンボールZ」の第244話だということで合っていますか?また、どのようにドラゴンボールZの脚本を書くことになったのでしょうか。

吉田:

知り合いに紹介していただいたお仕事で、アニメとしては最初のお仕事でした。私はコンクールに入選したことで脚本家になったので、仕事はだいたい、知り合いから紹介してもらっています。「誰か、この作品に向いている人は?」と探しているところに誰かが紹介してくれるというような形です。

G:

なるほどなるほど。では、もう吉田さんが紹介するようなこともあるのでしょうか。

吉田:

はい、時折、させていただいています。

G:

最後に駆け込みで変なことまで聞いてしまって失礼しました。今回はお時間いただき、ありがとうございました。

吉田:

ありがとうございました。

映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」後章は2024年5月24日公開です。原作者・浅野いにおさんにより、ラストは漫画とは異なるオリジナル展開になるということなので、原作を読んだことがある人もない人も、ぜひ最後まで楽しんでください。

『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章 本予告 - YouTube

・関連記事

映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」のアニメーションディレクター・黒川智之さんにインタビュー、浅野作品初のアニメ化をどのように形にしていったのか? - GIGAZINE

髙橋良輔監督に『ザ・ファブル』やアニメ制作についてインタビュー、「富野さんが隣で仕事をしているわけだから一緒ではダメ」だったからこその戦い方とは - GIGAZINE

新幹線がロボットに変形する『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』の鈴木寿広チーフプロデューサーにインタビュー、「新幹線が変形するという部分以外は全部変えてもいい」覚悟で作品を一新 - GIGAZINE

・関連コンテンツ