小規模ながら高品質な草の根ウェブの構築を目指す「Kagi Small Web」

急成長を続けるインターネットは、2018年時点で世界の半分の人々がネットにつながるようになったといわれているほどの巨大化を遂げましたが、大手ネット企業が支配する広告ベースの大規模ネットワークの拡大により、プライバシーの侵害やAIで自動生成された低質なコンテンツの大量生産など、さまざまな問題も生じています。こうした時流に逆らうべく、厳選された有意義なウェブの構築を目指した「Kagi Small Web」が、2023年9月7日にローンチされました。

Tales from the Small Web - Kagi

https://kagi.com/smallweb

Kagi Small Web | Kagi Blog

https://blog.kagi.com/small-web

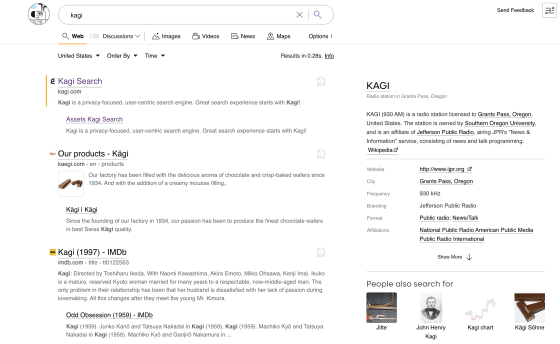

「Kagi Small Web」は、カリフォルニア州で設立されたKagi Inc.が構築した「スモールウェブ」、つまり小規模なネットワークサービスです。Kagi Inc.は他にも、カスタマイズ機能が豊富な有料サーチエンジンである「Kagi Search」や、軽量かつプライバシー重視のMacおよびiPhone向けブラウザ「Orion Browser」などを提供しています。

Kagi Searchについては以下の記事で解説されています。

「次のGoogle」を狙う新興検索エンジンたちの機能とは? - GIGAZINE

「スモールウェブ」という言葉にはさまざまな意味がありますが、Kagiは「金銭的利益を追求することなく個人が自己表現や知識の共有を目的として作成した、ウェブの非営利的な側面」と定義し、ウェブを人間味のあるものにするという取り組みの一環として今回Kagi Small Webを発表することにしたと説明しました。

スモールウェブの理念に基づいて設計されたKagi Small Webには、以下の基準に従って厳選されたフィードが含まれています。

・ブログの場合は少なくとも3年前から投稿を続けていること。

・英語で書かれていること。英語以外の言語では厳選が困難なのがその理由です。

・真の自己表現や高い情報価値を提供するサイトであること。

・ポルノなど職場のような公的な場で閲覧するのに適さないコンテンツ(NSFW:Not Safe For Work)を含まないこと。

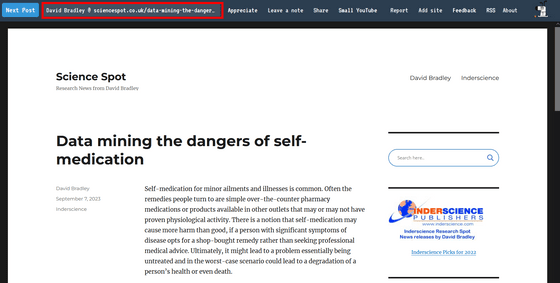

試しにKagi Small Webにアクセスしてみたのが以下。自己判断によるセルフメディケーションの問題点、特にSNSなどで安易に勧められている抗肥満薬などの乱用について簡潔に論じた記事が掲載されています。赤枠の部分をクリックすると、オリジナルのブログ記事にアクセスできます。

ページを更新するか、左上の「Next Post」をクリックすると別の記事を読むことができます。

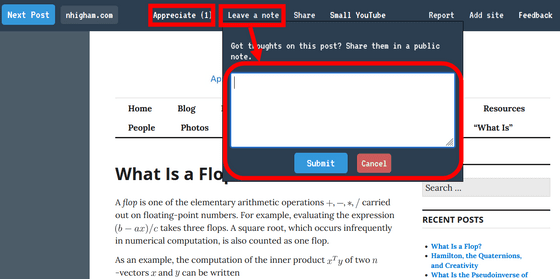

拍手ボタンのように記事にお礼ができる「Appreciate」機能や、記事にメモを残すことができる「Leave a note」機能もあります。

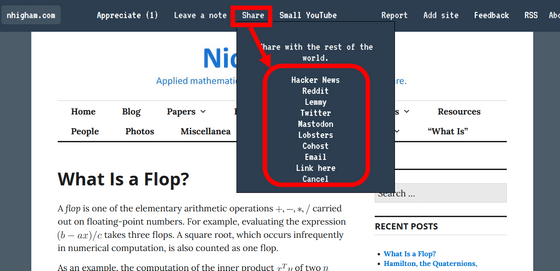

「Share」からは記事を外部サイトやSNS、メールなどで共有できます。

「Small YouTube」は実験的な機能で、チャンネル登録者数が40万人未満の新進気鋭のYouTubeクリエイターの動画が表示されます。

Kagiは末尾で、Kagi Small Webの今後についての意気込みとして「それぞれ異なるウェブを思い描く人々のグローバル・コミュニティとともに、私たちは創造性、自己表現、有意義なコンテンツにあふれたデジタル空間を活性化すること、つまりすべての人にとってより人間らしいウェブを実現することに全力を尽くします」と語りました。

・関連記事

Google創業者は最初から「広告を検索に入れると品質が悪化する」と言っていた - GIGAZINE

インターネットが分断される「Splinternet」の危険性を専門家が警告 - GIGAZINE

Googleが数ヶ月以内に通信キャリアになることが明らかに、気球とドローンでいつでもどこでもネットOKの驚愕の未来像とは? - GIGAZINE

GoogleとMicrosoftが大量のスパム広告をDuckDuckGoなどの小規模検索エンジンに表示させていることが判明 - GIGAZINE

膨大な情報を詰め込んだ小型サーバーで世界中にインターネットを届けるプロジェクト「Internet-in-a-Box」 - GIGAZINE

まだ小規模だが今後は大きな可能性があるアフリカのインターネット状況がよくわかるプレゼン資料 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article 'Kagi Small Web' aims to build a small b….