画一的な法律に頼らずに正義を実現する「決疑論」とは?

一般的に、物事を裁く際は政府が作った法律に従って判断し、処罰を加えることが正しいとされています。しかし、画一的な法律に依存するのではなく、個々の事件や状況に目を向けて判断する「決疑論」という考え方も存在するとして、麗澤大学のジェイソン・モーガン准教授が決疑論的な思考やその歴史について解説しています。

On Casuistry | Issue 141 | Philosophy Now

https://philosophynow.org/issues/141/On_Casuistry

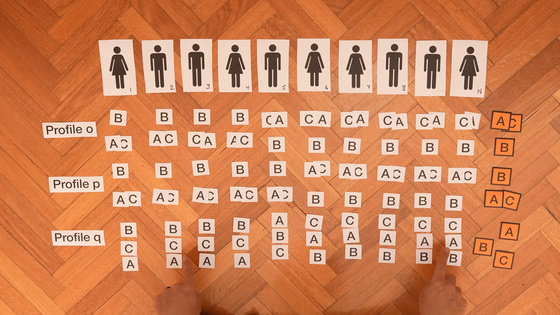

モーガン氏は、人々が訴訟を「入力された法的な情報から有罪または無罪を導き出す方程式」と見なすことになれており、正義を追求する別の方法があることを忘れていると指摘。裁判にかけられた出来事を法律書に記述された厳密な定義に当てはめるのではなく、事件に関わる人々の関係を注意深く観察して間違いを正す方法として、決疑論が存在するとのこと。決疑論において正義は進行中の作業であり、白黒がはっきりと分かれたものではなく、多くの曖昧(あいまい)な部分が残されているとモーガン氏は述べています。

◆古代の決議論的思想

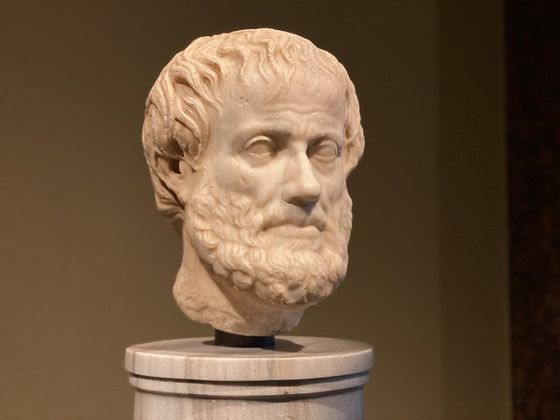

古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスは、事前に一般化された法律に対して現実に起きたそれぞれの事件を当てはめることは、真の正義ではないと考えました。アリストテレスが今日でも一般的な法律優先の考えに懐疑的だったのは、師に当たるプラトンが唱えたイデア論を否定したことと関係があるとのこと。

プラトンは人間の感覚を超えた真実在として「イデア」が存在すると考え、現実世界に存在するのはイデアの不完全な似姿であると考えました。これに対し、アリストテレスは人々が感じることのできるものこそが基本的実在だと主張しており、プラトンより現実世界に即したアプローチを採用したといえます。そんなアリストテレスの哲学における集大成の一つが、「人間がよりよく、より倫理的に行動する目的は幸福を得ることにある」とする幸福主義の考えです。

アリストテレスは人々が生まれ落ちた瞬間から「何をするべきか」を知っているのではなく、複雑な日常の中で最善の行動を模索する必要があると教えました。しかし、当時の哲学者らは「倫理的な事柄も幾何学と同じように考えることが可能である」とする考えを持っており、アリストテレスは自らの主張を教えるのに苦労したとのこと。モーガン氏は「人々の生活は図形より複雑であり、『公平性の斜辺』や『正義の平方根』といったものは存在しない」と指摘し、すべての倫理が単純なカテゴリーに当てはまるものではないと述べています。

by Flying Puffin

◆中央集権化による決疑論の死

21世紀ではあらかじめ定められた法律に事件を厳格に当てはめ、一種の公式・方程式・証明のように正義を導き出すことに多くの人が疑問を持っていませんが、かつては懐疑論的な正義が一般的だったとモーガン氏は指摘しています。中世初期の世界において正義とは法律書の中にあるものではなく、地域のコミュニティの中で慣習として育まれるものでした。当時の裁判は法律ではなく慣習に従って事件を裁いており、地域社会と個人に最大の利益をもたらすよう、決議論的な判決を下す傾向があったそうです。

ところが、イングランドでは12世紀ごろから政治的な中央集権化が始まり、決疑論は死を迎えることとなります。ヘンリー2世が強力で統一された司法制度や裁判システムを創設し、イングランドの地方にまで「王の平和」を乱した人々を罰する手順を整えました。

この動きにより、イングランドのあらゆる場所で決疑論が消え去り、地域社会に根付いた慣習や事件に関わる人々の良心に基づくのではなく、政府が定めた法律による判決が下されることとなりました。モーガン氏は一連の流れを、「悪貨は良貨を駆逐する」で知られるグレシャムの法則になぞらえ、「ヘンリー2世の法律は、『中央集権国家は正義を駆逐する』と言えるかもしれません」と述べています。

また、中央集権によって国王の力が膨張したことにより、地域の人々を「有機的な社会の構成員」としてではなく、「私的な主権を持つ個人」と見なす動きも強まりました。これを受けて、より上位の主権者である王が人々を統治し、法律と罰で行動を抑制するべきだという考えも強化されたとのこと。

◆法律がもたらした問題

かつて、地域社会で起きたさまざまな事件を裁くのは地元の治安判事であり、判事は習慣や先例、状況に従って判決を下していました。ここでは判決が非常に個人的かつ柔軟性のあるものでしたが、ヘンリー2世の下で行われた改革により、政府が定めた法律の効力が地方にまで及ぶこととなり、決議論的な判決は消え去りました。

決疑論に基づく判決がなくなり、立法機関の権威が高まったことの弊害としてモーガン氏が挙げているのが「奴隷制」です。決疑論に基づく判決が下される状況下において、奴隷が人間性を持っていることは多くの人にとって明白であるため、奴隷制を支持することは困難でした。ところが、決疑論を用いない中央集権国家において奴隷制が法律の下で許可されると、人々は法律に従って迷うことなく奴隷制を受け入れることができます。

モーガン氏は、「中央集権化は国家の統治が妨げられることがないように、人間性を法律から閉め出すプロセスです」と述べ、人間を単なる数字として抽象化することで紙上の方程式に落とし込み、奴隷制を可能にしたと指摘しました。

◆決疑論の今とこれから

ヨーロッパにおける決疑論は中央集権化によって完全に消えたわけではなく、17世紀にはイエズス会の宣教師らの間で決疑論が流行しました。ところが、イエズス会の宣教師らは教区民の寄付額によって罰を変えるなど、決疑論を自分たちの都合のよい方法で運用したため、決疑論そのものまで強く批判されてしまいました。これにより、ヨーロッパでは決疑論の地位が落ちてしまったとのこと。

しかし、グローバル化が進んで多様な文化が入り交じった現代社会において、既存の法律のように白黒をはっきりと設けない決疑論は有用かもしれないとモーガン氏は指摘。物事の判断において最善を尽くしたいと考える人々にとって、「決疑論は決して時代遅れにならない、世界と関わる方法であるべきです」と、モーガン氏は述べています。

20世紀後半に入ると、体外受精、脳死状態の患者の延命措置、安楽死、ドナーから臓器移植を受ける人の優先順位など、法律で裁ききれない多くの問題が出現しました。この状況を受けて、近年では一部の哲学者や思想家の間で決疑論への注目が高まっているそうです。1970年代後半には哲学者のスティーヴン・トゥールミン氏が、「倫理への数学的なアプローチが正義とは正反対の厳格な形式主義をもたらした」と批判し、柔軟性のある決疑論への復帰が必要だと主張しました。

モーガン氏自身も、決疑論に対しては「法廷において裁判官が暴走するのではないか」といった批判があることを理解しているとのこと。しかし、「1人の裁判官による不当な判決が及ぼす影響よりも、1つの悪法が及ぼす影響の方が大きい」と指摘し、立法府による正義の独占も重大な問題だと指摘。立法中心主義からすべての人の手に自由と正義を取り戻すには、「ケースバイケース」の判断を下す決議論的な考えが必要もしれないと、モーガン氏は述べました。

・関連記事

質問を繰り返すことで論理的な考え方を身につける「ソクラテス式問答法」の実践方法とは? - GIGAZINE

なぜ民主主義は「大衆による暴君への支持」に行き着くのか? - GIGAZINE

考えれば考えるほど眠れなくなる哲学に関する9つの思考実験 - GIGAZINE

あらゆる分野で役に立つ科学や法律から導かれた「11の普遍の法則」 - GIGAZINE

何世代も先の未来を守る「長期的思考」を行うための6つのポイント - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article What is 'Casuistry' that realizes justic….