YouTubeの「ハッキング講座禁止令」の余波で良質なセキュリティ対策ムービーが軒並み削除されかける事態に

by nd3000

ハッカーによる個人情報の窃取やフィッシング詐欺の手口を知ることができれば、PCのセキュリティを高めて被害を未然に防ぐことが可能になります。しかし、YouTubeでハッカーの手口について解説したセキュリティ講座ムービーを100個以上もアップロードしていたユーザーのチャンネルが一時凍結され、新しいムービーを投稿できなくなる事態が発生してしまいました。

YouTube’s “instructional hacking” ban threatens computer security education - The Verge

https://www.theverge.com/2019/7/3/20681586/youtube-ban-instructional-hacking-phishing-videos-cyber-weapons-lab-strike

YouTube Bans All ‘Instructional Hacking and Phishing’ Videos

https://wccftech.com/youtube-bans-all-instructional-hacking-and-phishing-videos/

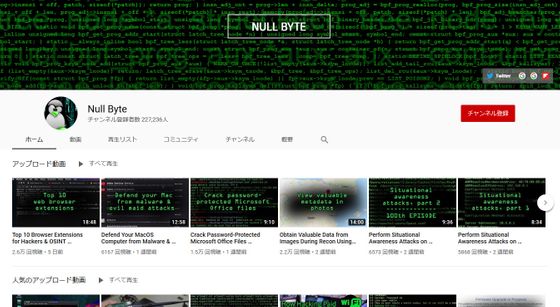

情報セキュリティー研究者コーディ・キンジー氏は、コンピュータサイエンスやセキュリティに関するSTEM教育を目的としたボランティアチーム「Hacker Interchange」の主催者で、YouTubeにはキンジー氏らがアップロードしたセキュリティ講座「Cyber Weapons Lab」シリーズのムービーが100個以上も投稿されています。

キンジー氏が投稿したセキュリティ講座の中には、「MacOSのPCをマルウェアと悪意あるメイド攻撃から守る方法 初級編」といったものがあります。

Defend Your MacOS Computer from Malware & Evil Maid Attacks [Tutorial] - YouTube

キンジーら氏はこういったムービーを2018年1月ごろから100個以上も投稿しており、精力的に活動していました。しかし、キンジー氏は自身のTwitterで「Wi-Fi経由で花火を打ち上げるムービーを作ったのですが、YouTubeに禁止されていてアップロードできませんでした」と報告しました。

We made a video about launching fireworks over Wi-Fi for the 4th of July only to find out @YouTube gave us a strike because we teach about hacking, so we can't upload it.

— Kody (@KodyKinzie) 2019年7月2日

YouTube now bans: "Instructional hacking and phishing: Showing users how to bypass secure computer systems"

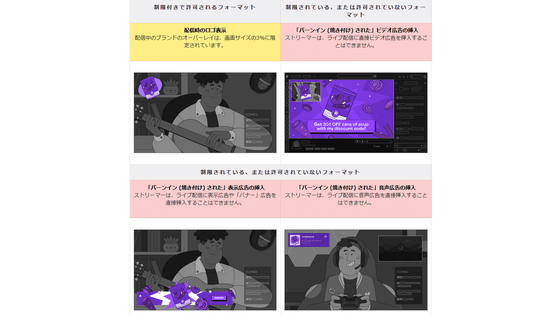

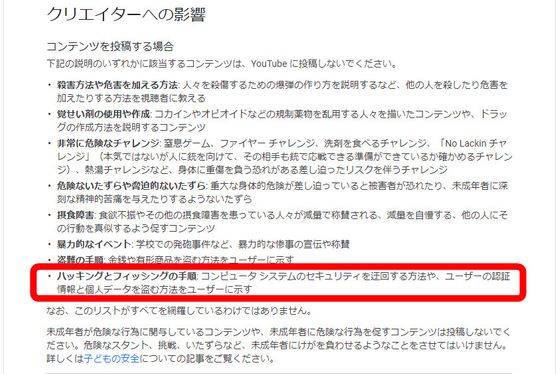

キンジー氏がムービーを投稿できなくなったのは、YouTubeの「有害で危険なコンテンツに関するポリシー」で規定されている投稿禁止コンテンツのうち「ハッキングとフィッシングの手順」に該当するためだとの通知があったそう。YouTubeではこの規定項目により「コンピュータ システムのセキュリティを迂回する方法や、ユーザーの認証情報と個人データを盗む方法をユーザーに示す」ムービーはアップロードができないことになっています。

この項目は少なくとも2019年4月5日にはYouTubeのポリシーに記載されていることが確認されています。その一方で、2019年7月2日には「この記事には、このポリシーに違反するコンテンツの例が追加されました。ポリシーの変更はありません」という更新内容も記載されています。ここでいう「違反するコンテンツの例」とは、ポリシーに違反するコンテンツを例示したムービーのことだと考えられます。

つまり、「ハッキングとフィッシングの手順」の項目そのものは2019年4月から変わっていないにもかかわらず、2019年7月に入りポリシー条項に明確な規定がない運用面での変更があったために、同年6月まではアップロードできていたキンジー氏のセキュリティ講座が禁止されてしまったのではないかとの疑いがあったわけです。

YouTubeの対応については多くのネットユーザーが反意を示しており、キンジー氏の投稿には「これではまったくの逆効果です。YouTubeの今回の動きはブラックハットハッカーを助長しているかのようです」といったツイートや……

Please tell me that doesn't mean they are pulling existing content? This seems counter productive, I found your site whilst learning about network security, because I want to understand exactly what I am up against. @youtube are just empowering black hat activity in this move :(

— David. (@fuzz_sh) 2019年7月2日

「キンジーさんのムービーは教育的な内容で、IT分野で本当に重宝されていました。今回の事件にはまったく怒り心頭ですよ」というツイートがリプライされていました。

Hold up, non of this makes any sense. It's educational, and really does help people in the IT field. Furthermore, if systems was "secure" we wouldn't need patches. This really angers me. ????????????????

— DJ Kid Nyce (@djkidnyce) 2019年7月3日

また、「グーグルのセキュリティ姫」との呼び名で知られるGoogleのエンジニアリング担当ディレクターのパリサ・タブリッツ氏も、今回の事態がYouTubeのポリシーによるものだという指摘に対して「ありがとう。社内で調査してみますね」とツイートしていました。

Thanks! I'm investigating internally.

— Parisa Tabriz (@laparisa) 2019年7月4日

タブリッツ氏による対応かは不明ですが、情報系サイトThe Vergeの問い合わせに対し、YouTubeの広報担当者はキンジー氏への対応が誤りだったことを認めると回答しており、記事作成現在はアップロード制限が解除されているとのことです。

YouTubeの「有害で危険なコンテンツに関するポリシー」には「危険な行為を描写している動画でも、主な目的が教育、ドキュメンタリー、科学、芸術(EDSA)であり、過激な映像でなければ許可されます」との一文があります。キンジー氏の投稿制限が解除されたことで、仮にハッキングの手法を公開する内容であっても、教育的な目的であれば許可されるという本来の運用方法が改めて明示された格好となりました。

・関連記事

YouTubeのCEOが謝罪、有害でもポリシー違反とならないコンテンツが存在することについて - GIGAZINE

コンピューター用語の「ハッカー」はいつ頃から使われるようになったのか? - GIGAZINE

1万台ものルーターを何者かが勝手にハックしてセキュリティを高めていたことが発覚 - GIGAZINE

1万台ものルーターを勝手にハックしてセキュリティを高めたハッカーの正体と目的が判明 - GIGAZINE

法執行機関がハッキングツールを使用するのは違法なのか? - GIGAZINE

1億円を報奨金で稼いだ「バグハンター」が登場、4年のキャリアで報告した欠陥の数は1600以上 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article In the aftermath of YouTube's 'hacki….