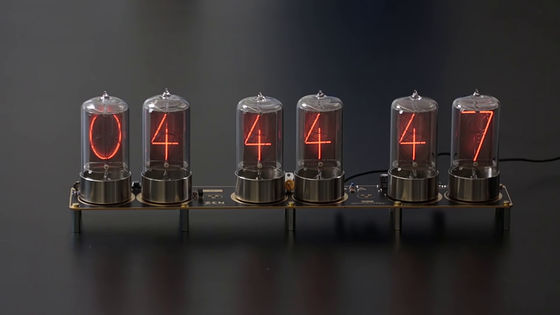

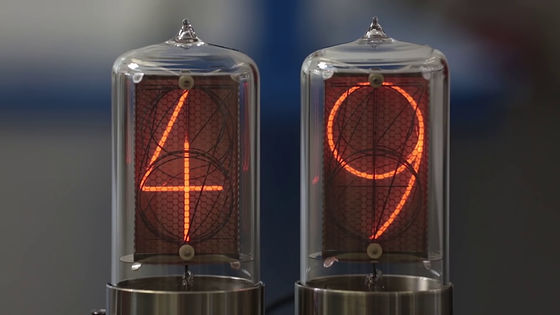

柔らかな光で数字を表示する「ニキシー管」ができるまで

ガラス製の筒に収められ、電球のようなオレンジ色の軟らかい光で0から9までの数字を表示する「ニキシー管」は誕生から50年以上が経過した「アナログの極み」なデバイスですが、デジタル全盛の21世紀においてもその独特な風合いに魅せられる人々が後を絶ちません。そんなニキシー管ができるまでを追ったムービーが作成されています。

The Art of Making a Nixie Tube - YouTube

ニキシー管の製作風景を解説しているのは、チェコでニキシー管工場を営んでいるダリボル・ファルニーさん。ファルニーさんもニキシー管に魅せられた1人でしたが、もう世界にはニキシー管を作る工場がほとんどないことに衝撃を受け、自らニキシー管工場を設立することに。そして現在ではDalibor Farnyブランドを立ち上げ、ニキシー管を使った時計などの製品開発を行い、販売に向けて準備中の模様。

Dalibor Farnyブランドの製品の1つ、「Zen Nixie Clock」。6管式の時計で見た目はレトロですが、中身はインターネット接続機能などを備える現代式といえるもの。価格は1685ドル(約17万円)となっています。

この時計でも使われているのが、同社が新たに開発したニキシー管「R|Z568M」。ファルニーさんは、古い資料をあたって新たに自分でニキシー管を設計しました。

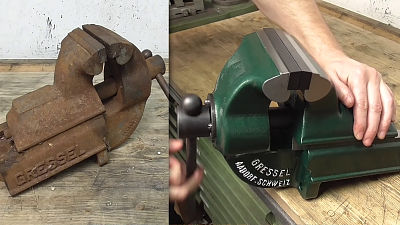

ファルニーさんがニキシー管に出会ったのが2011年のこと。すぐに自ら生産することを決めたそうですが、ニキシー管製造の経験も設備も持たないファルニーさんは、機材を集め、製造方法を学ぶところからスタートしたとのこと。

最初は自宅で作っていたニキシー管でしたが、すぐに手狭になったために、庭に専用の工場を建設することを決定。

専用の機材をトラックで運び込み……

新たに建屋も建設。

ここで試作品づくりを行ったファルニーさんは、完成したプロトタイプを海外の展示会などに出展したとのこと。

その後、実際の生産を行うために地元にあるお城の一角を借りることに。

専用の設備を整えて、量産体制を構築。

このようにして、Dalibor Farnyブランドのニキシー管が生産されるようになりました。

実際の製造風景も収められています。まずは、材料となる金属部品の洗浄。

メッシュ状の器に金属部品を入れて……

洗剤液を希釈した水と超音波洗浄機を使い、表面の汚れを落とします。

汚れを落としたら、水で数度の「すすぎ」を行い……

表面の変化を防止する「表面安定化処理」を行います。

最後にもう一度すすぎを行って……

オーブンの中で乾燥。これでまずは部品の下処理が完了。

積み上げられた部品。ここから部品の加工に入ります。

板状の部品を器具にセットして……

金定規を使って、部品の端を「ぐいっ」と90度折り曲げます。これを、左右2か所に実施。

このような、平らなコの字型の部品ができます。

今度は、細かい穴の開いたメッシュ板を同じように折り曲げて……

こちらもコの字型の部品を用意。

次に、パーツを固定するための台座を作ります。白い陶器製の棒に円形の部品を通し、筆で溶液を塗って接着。

まち針のような、白い部品ができました。

これを電気釜に入れ、しっかり焼き上げます。

焼き上がった部品を、メッシュ板の穴に通して……

こんな風に組み立て。この棒に、上からいくつかの部品を重ねていくようです。

黒いセラミック製の絶縁スペーサーを置き……

数字をかたどった表示プレートを順番に重ねていきます。プレート同士の間にもスペーサーをはさみ、互いが接触しないようにされています。

0から9までの数字を重ねたユニットができました。細かな手作業の連続です。

次に、最初に折り曲げて作った鉄板を上から重ねて……

上下の板を、スポット溶接機でしっかり溶接。これで数字プレートなどがバラバラになることはありません。

最期に、ユニットの上下にガラス製の丸いプレートを装着すれば、数字を表示させるユニットはほぼ完成。

シリアル番号を書き入れておきます。

表示ユニットが完成したら、今度はニキシー管のガラス管の製造に着手。まずは、細いガラス管を熱しながら成型して……

このような、平らなフランジ付きのパーツを製造。

ここに、11本のタングステン製の電線を通します。この「11本」というのは、0から9までのプレート用の10本と、共通のアノード電極用の1本の合計11本。

電線を通した後に、ガラス管を再び熱して……

プライヤー(ペンチ)で「ムギュッ」と握りつけます。

この加工を繰り返すことで、ガラスの中に電線が密閉された状態になった部品を作り上げます。

長すぎる電線をここでカット。

アノード用の電線は折り曲げた状態で長く残しておきます。

この状態で、部品を電気釜に入れて熱を加え、「焼きなまし」を行います。これを行うことで、ガラスを熱加工したときに生じた「ひずみ」を除去します。

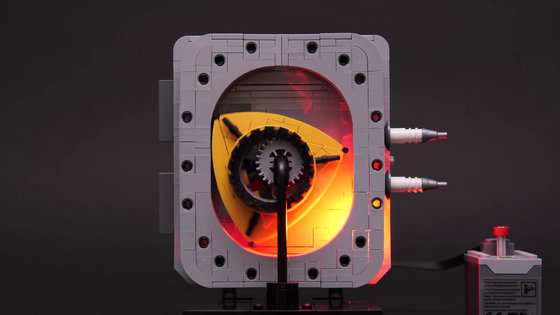

特殊な器具「偏光器」の光を通して見ると、処理前(左)のガラス部品は虹色に見え、処理後(右)だと透明になっていることがわかります。このひずみは「残留応力」と呼ばれ、熱加工を行った際の冷却で部品の内部に力がかかったままの状態で固まることで発生し、後に破損の原因となります。この残留応力を除去するために、一定の熱を加えてガラスを軟らかくし、力のひずみを除去するという工程です。

処理が終わったら、きちんと電線が密封されているかどうかのチェック。

ゴムリングを置いた筒の上にガラスの部品を乗せ、内部の圧力を抜いて吸着させます。

その状態で上部からヘリウムガスを吹き付け、筒の内部にガスが入っていかないかをチェック。密閉性が求められるニキシー管の性能を保証する上で、大切な工程です。

検査をパスした部品は、洗浄されて最期の組み付け工程へと進みます。

表示ユニットと、ガラス製の土台を合体させます。

専用の治具(ジグ)に表示ユニットと土台パーツを装着し……

スポット溶接機で、互いの電線をしっかり溶接。

これで2つの部品が一体化。このユニット全体がガラスの筒に収められるとニキシー管の完成です。

作業は大詰め、ユニットを収めるガラス管の製造に入ります。まずは、空気を抜くための細いガラス管を用意。

次に、太いガラス管を用意。これがニキシー管の外側の筒となる素材。

太いガラス管を回転させながら、バーナーであぶると……

溶けた部分が勝手にふさがり、試験管のようなガラス管ができあがりました。

ふさがった部分に小さな穴を開け、用意しておいた細いガラス管をあぶって取り付け。

少し見にくいですが、太いガラス管の先にストローのようなガラス管がついた部品ができました。

このガラス管に、先ほど組み立てておいたユニットを挿入。

そして、ニキシー管のお尻になる部分をバーナーであぶって加熱し……

にゅーっと引っ張ると……

プツンとガラスが切れ、外側のガラス管とユニットのガラスの土台がくっつき、1つのガラス管になりました。

最期に、先ほど取り付けた細い管を真空機にセットして、内部の空気を吸い出します。

さらに、誘導加熱器を使ってユニットの金属を加熱することで、金属に付着して残っている残留ガスを排出させる工程を行います。

空気を抜いた状態で、ごく微量のネオンガスとアルゴンガスを注入。これにより、ニキシー管はより効率よく発光することができるとのこと。

処理が終わったら、細いガラス管を加熱して切断。この時、内部の負圧のおかげで管が勝手にふさがるので、空気が逆流することはありません。

仕上げとして、11本の電線に絶縁用の熱収縮チューブを取り付け……

この、ベースプレートを取り付けます。これは、装置の基板にあるコネクターにニキシー管を装着するための電極部分。

治具にセットされた電極にニキシー管を乗せ……

電線を一本ずつハンダ付け。

完成したニキシー管は「エージング」と呼ばれる慣らしの工程を行って……

仕上げに、てっぺんの部分に残っていたガラス管をキレイに切除。

このようにして、歴史あるニキシー管は製造されています。

・関連記事

日付・温度・アラームの表示も可能なスタイリッシュなニキシー管時計「Blub Uno」 - GIGAZINE

ゴハンの時間を知りたい猫のためにスチームパンク風ニキシー管時計を作る方法 - GIGAZINE

ニキシー管を使用して前世紀の雰囲気を表現したスチームパンクな置時計 - GIGAZINE

ニキシー管にLEDを組み合わせて自由自在に制御できる自作キット「Smart Nixie Tube」 - GIGAZINE

アンティークなニキシー管時計をワインボトルや100均小物で作る方法 - GIGAZINE

・関連コンテンツ