ボタンを押すとオリジナルのミニ缶が出てくるダイドードリンコ「ペーパークラフト自動販売機」2016年版をハサミ・のり不使用で作ってみた

お金を入れてボタンを押すとジュース缶が出てくる紙製の「ペーパークラフト自動販売機」をダイドードリンコは2015年に突如として発表し、2000個を子どもたちに無償提供しました。アイテム数をはるかに越える数の応募があったことや、予想外の場所で活用されたことを受けて、ダイドードリンコは2016年もデザインなどもろもろを改良した新型機を発表。学校や施設に無償配布が行われるとともに、SNSを使って応募すれば、個人でもゲットすることが可能です。GIGAZINE編集部にも自動販売機のキットが届いたので、実際に組み立てて2016年版は2015年版とどのように違うのか、確かめてみました。

3,500個を子どもたちに無償でご提供「ダイドードリンコ ペーパークラフト自動販売機キット」~「買い物学習」にも活用できる新型機が登場~

http://www.dydo.co.jp/corporate/news/2016/160622.html

実際に完成した「ペーパークラフト自動販売機」で遊んでいる様子は以下のムービーから確認可能です。

ダイドードリンコの新型「ペーパークラフト自動販売機」はこんな感じ - YouTube

これがペーパークラフト自動販売機のセット内容。

組み立て説明書には本体の組み立て方が全43工程、ミニ缶の作り方が2工程、トップボードの作り方4工程で説明されています。

2015年版のセットにも同梱されていた「じどうはんばいきののみものはどこからきたの?」という説明のほか……

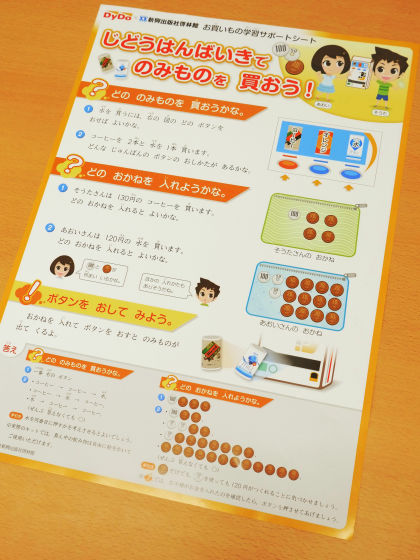

今回新しく同梱されたのが、「じどうはんばいきでのみものを買おう!」というお買いもの学習サポートシート。お店など対人環境でうまく買い物ができない子どもたちは自動販売機を使って買い物の練習を行うことがあるのですが、2015年にペーパークラフト自動販売機を無償で配布したところ、これらの子どもたちをサポートする団体から非常に喜ばれたとのこと。そのため、子どもたちがスムーズに買い物の練習をできるように、新興出版社啓林館監修のもと、このお買いもの学習サポートシートが作られたわけです。

ペーパークラフト自動販売機は全7種類・11パーツによって作られます。

自動販売機の上にのせるトップボードや、ミニ缶、ラベルシールなど細かなパーツはこんな感じ。

ということで、さっそくペーパークラフト自動販売機を作っていきます。最も大きな「パーツA」の組み立てから。折り目に従って、立体になるようにボード紙を折っていきます。

まずは外枠が完成。

パーツBは2つあり、いずれも三角の柱になるように折ります。

続いて、三角の柱に輪ゴムをひっかけていくのですが、組み立て説明書にある「輪ゴムを二重にする」という部分がかなり強調されています。これは、2015年版を組み立てた人が輪ゴムを二重ではなく一重にしてしまうという事態が多発したため。一重の状態だと自動販売機がうまく動かず、しかも修正するには自動販売機を分解して作り直さなければいけないため、2016年度版では赤文字で強調されたわけです。

三角の柱のツメの部分に、こんな感じで二重にした輪ゴムを引っかけます。

しっかり折ると少しだけ輪ゴムが柱から飛び出る形に。

もう一つのパーツBは輪ゴムを引っかけずに三角にします。

続いて、自動販売機のボタンになるパーツCを3つ組み立てていきます。まずは紙パーツを起こして立体にして……

切り込み部分にツメを差し込みます。ペーパークラフト自動販売機は組み立てが全43工程で、作業数が多く見えるものの、ハサミやのりが不要で、クラフトの折り曲げ→ツメの差し込みという作業で組み立てが完了するので、作業自体は非常に簡単でサクサク進みます。

こんな感じでボール紙を折り曲げて真ん中にくぼみを作成。

さらに反対側を上にしてボール紙を折り曲げてツメを切り込みに差し込んでいけば……

ボタン部分が完成します。

ボタンは1つがホットを示すオレンジで、2つがコールドを示す青色。

さらに、パーツD×2とパーツEを組み合わせていきます。

パーツDは真ん中で山折りに。

パーツEは「Z」の形になるように折っておきます。

パーツDのお尻の部分には以下のように切り込みが入っているので……

これをパーツEの切り込みと合わせればOK。

さらに、先ほど作った三角の柱の切り込みを、パーツDの切り込みに差し込みます。

パーツD・Eを合体したものを裏向けて、今度は輪ゴムがついた方の三角柱をセット。

しっかり自立する状態になりました。

このパーツは自動販売機の中でミニ缶やボタンを支える部分になります。続いてボタンをセットしてくのですが、組み立て説明書には「左からオレンジ・ブルー・ブルーの順番」にボタンを設置するよう指示が書かれています。2015年版をレビューした時はこの注意書きがなく、ボタンの並びを間違えたために自動販売機正面の商品表示と合致しなくなり作り直すことになったので、この表示は非常にうれしいところ。

指示通り、オレンジ・ブルー・ブルーの順番にボタンをセット。

ボタンの裏面にはツメがあるので、三角柱からちょろっと出た輪ゴムを、このツメに引っかけます。

最初に作った外枠に完成したパーツをはめこむと、かなり自動販売機っぽくなってきました。

背面はこんな感じです。ボタン下部の突起を外に出しておくのがポイント。

さらに内側のカバーを作成していきます。

折り曲げて……

カバーの外側に少し突起が出るように組み立てます。これも改良された部分で、のちのち効果を発揮します。

内側カバーを本体の正面に差し込みます。

こんな感じ。

最後は外側のカバーを作っていきます。

パーツ裏面には箱状のものがくっついているので、まずは立体化させます。

これが、自動販売機に入れたお金が貯まる部分となるわけです。

折り目を付けたカバーを本体にかぶせていきます。

すると、内側カバーの突起が、外側カバーについた貯金ボックスを支える役目を果たしています。これは、2015年版のペーパークラフト自動販売機を長期にわたって使っていた人から「お金の重さで自動販売機が変形する」という意見があったため。支えがあることで、お金がたまっても自動販売機の形が崩れないようになっています。

外側カバーは、自動販売機の内側で補強シールを使って固定。

続いてミニ缶作り。付属のシールを白いミニ缶に巻いていきます。ラベルはダイドーブレンドとmiuの2種類です。

また、自分でイラストなどを描ける白いシールもあるので、自分の好きなラベルを作成可能。

オリジナルのミニ缶2本を含め、ミニ缶は全部で6本セットできます。

自動販売機本体に並んでいる商品写真の部分にも、オリジナルのパッケージを描いたシールを貼ります。

さらに、トップボードを作成。

トップボードを三角の柱形にして……

トップボード下部の両面シールを使って本体と接着します。

セット内容にはこんな感じのシールも入っています。これは何かというと……

本体前面に写真などを貼り付けるためのシール。

ミニ缶を補充するには、本体の外側カバーを片側だけ開けばOK。

こんな感じでミニ缶を補充します。

これで完成。ということで、実際にミニ缶を購入してみます。お金を入れて……

ボタンをギュッと押し込みます。

かなり奥まで押し込んだところで、コロコロ……とミニ缶が出てきました。

2016年版のペーパークラフト自動販売機を正面から見るとこんな感じ。

側面にはダイドードリンコのロゴ。

背面は真っ白です。

本体サイズやメインのデザインなどは2015年版から引き継がれているのですが、2015年版と2016年版を比較すると、右上にあるオレンジ色のラインが長くなっていることがわかります。これは「Dライン」と呼ばれるもので、正面から見た時でも「ダイドードリンコの自動販売機だ」ということがわかるようにと2007年から本物のダイドードリンコの自動販売機に導入されたもの。ダイドードリンコの頭文字である「D」という文字と、ダイドーブレンドのキーカラーであるオレンジを使ったデザインになっており、側面のロゴマークが見えない状態でもダイドードリンコの自動販売機を探しやすくしているそうです。2015年版は社内から「Dラインが小さすぎでは?」という声があったので、2016年版ではこのDラインをより大きく配置したとのこと。

また、正面から見ると、貯金ボックス部分が内側カバーの突起によって支えられるようになっているのがよくわかります。

2016年版のペーパークラフト自動販売機は、学校・施設・団体へ1000個が寄付されるほか、保育園・小学校・学童・こども会など団体応募の対象として2000個、個人を対象としたSNS応募の対象として500個が用意されています。学校・施設・団体への寄付は公益社団法人 ハタチ基金、公益社団法人 日本ストリートダンススタジオ協会、セカンドハーベスト・ジャパンを通じて行われるようになっており、これによって、「寄付されたはいいものの、あまり活用できなかった」という事態が起こらないようにしているそうです。

なお、団体応募は以下のフォームから。

ダイドードリンコ ペーパークラフト自動販売機 制作体験 応募フォーム|ダイドードリンコ

https://www.dydo.co.jp/papercraft_entries/

団体ではなく個人としてペーパークラフト自動販売機が欲しい、という人で、2016年9月30日(金)までに完成したペーパークラフト自動販売機の画像をTwitterに投稿できるという人は、「自分の考える使い方」と「必要数」を「#ダイドークラフト自動販売機」というハッシュタグ付きでTwitterやInstagramに投稿すればOK。団体応募・一般応募ともに、締切は2016年7月11日(月)15時となっています。

ダイドードリンコ「ペーパークラフト自動販売機」をつくろう! | ダイドードリンコ

http://www.dydo.co.jp/papercraft_sns/

・関連記事

自分で組み立ててボタンを押すとミニ缶が出てくるリアルな自販機を無料でダイドードリンコが配布中 - GIGAZINE

日本で唯一の「ボンカレーライス自動販売機」がまだ稼働しているところを見てきた - GIGAZINE

自作の発明品「Roboarna」で自販機から缶ジュースを取り出す青年 - GIGAZINE

本当に手が叩き起こしてくれる目覚ましや髪の毛を自動的に洗ってくれるロボットを自作し続けるロボットの女王Simone Giertz - GIGAZINE

自力でプログラミングして口紅を塗るロボットを作ったらこうなった - GIGAZINE

約50円で自作できる超激安「使い捨てペーパークラフト顕微鏡」が開発される - GIGAZINE

5年かけて作られた超精細で完成度の高い紙製のボーイング777 - GIGAZINE

ガンダムを5センチほどにデフォルメした自作可能なペーパークラフト「5cm Gundam V2」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 教育, 動画, レビュー, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article When the button is pushed, the original ….