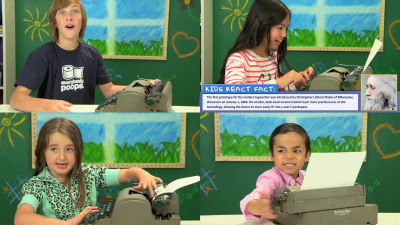

初めてタイプライターを子どもたちが触るとどんな反応を見せるのか?

今では多くの人がPCを使って文書を作成するようになりましたが、以前は文書作成といえばワープロが使われており、さらにその前にはタイプライターが使われていました。アメリカでタイプライターが普及していたのは半世紀以上前であり、実物を触ったことがない人も多いはず。そんなタイプライターを6歳~13歳の子どもたちに渡してみると、一体どのような反応を見せるのでしょうか。

KIDS REACT TO TYPEWRITERS - YouTube

タイプライターを触ってみるためにやってきたのは、10歳のシャノン君

8歳のエマちゃん

同じく8歳のサミラちゃんは、「あっタイプライターだ!」と喜んでいます。

13歳のトロイ君。

あまり子どもには見えない12歳のエルちゃん。

「タイピングするヤツでしょ?」

6歳のルーカス君は「オーマイゴッド……」と興味津々。

質問タイム

「これは何でしょう?」と聞かれて「タイプライターでしょ」と答える8歳のマキシム君。

「なぜ知ってるの?」という質問に「映画とかTVとかで見たことあるの」と言っているジェイカちゃんは11歳。

「古い映画で見たよ」

「映画で見たわ」

エルちゃんは「家族の誰かが持ってる」とのこと。

「タイプライターは何をするもの?」と言われて、「文字を打つんだ」と実演して見せる10歳のダッシュ君。

「PCみたいなものよね?ちょっと違うけど……」

13歳のディラン君は「文字をタイピングして印刷する機械でしょ?」と予想。

7歳のエヴァン君は落ち着きがない様子。

アメリカに初めて登場した量産型のタイプライターは「Remington Quiet-Riter」というもので、アメリカ国外では「Travel-Writer」と呼ばれていました。1952年から1959年にかけて製造され、当時の販売価格は100ドル。これは2014年時点の価値でおよそ1000ドル(約10万円)に相当します。

「どうやって使うと思う?」と尋ねられ、「多分ここから紙を入れるんじゃないかな?」と大正解。

「このキーを打つんでしょ」

ダンダンダンと実際にキーを叩くトロイ君。「こうやって文字を打って……」

スライダーを手で押してみると動きました。

「これおもしろいね!」と大喜び。

「文字を書く機械」としての初めての特許は1714年3月9日にイギリス人のヘンリー・ミル氏が取得。世界初の動作するタイプライターは、イタリア人のペッレグリーノ・トゥーリ氏によって盲目の友人が簡単に手紙が書けるように、と1808年に発明されました。

「紙を渡すからどうやって使うか試してみよう」ということなのですが、なんだかおどおどした様子。

「よく……わからない……」と困惑気味。

サイドから攻めるタイプ。

「僕の名前打ってみてもいい?」と聞いて「もちろん」と言われた瞬間に、「エール!ユー!」と名前をタイプしてみるルーカス君。

さっそく紙をもらいます。

紙を受け取ったもののどこに差し込むのか全く予想がつきません。

バックから攻めるタイプ。

「ここかしら?」

無言でカバーを触っていると……

さっそく破壊してしまいました。

紙を差し込んでみて……

横にあったつまみを回してピンときた様子。

カンのいい子どもは言われなくてもつまみを回すところまでたどり着きます。

しかしつまみを回し続けると紙が排出されてしまうのでお手上げ。

というわけでちゃんとした使い方を説明します。紙をセットして……

つまみを回します。

紙が適切な場所まで出たら、ペーパーサポーターの中に入れ込んで……

パチッとはめればOK。

さっそくバチンバチンと文字を打ってみます。

1868年1月1日にクリストファー・レイサム・ショールズ氏が初めて現代型のタイプライター試作機を開発しました。小さく、デスクトップサイズだったため職場での利用に最適で、より実用的になりました。

キーを1つ押してみて、初めての感覚に思わず沈黙。

いくつかキーを押して「わー!なんだか怖い」と言いながらも楽しそう。

「これ音がうるさいね」

「キーが硬くて押しにくいよ!」

ショールズ氏はより文字を打ちやすくするためにキーボードに改良を加えたことで、現在も多くのデバイスで使われている「QWERTY」配列のキーボードが誕生しました。

「コンピュータとかタブレットのキーボードは、カタカタカタカタって簡単に打てるけど……」

「これはなんていうか、エイ!エイ!って打たないとダメ」と、相当キーが硬いようです。

「私これ大好き!持って帰りたいくらい」とかなりタイプライターを気に入ったエマちゃんに、思わず「なんでコレがそんなに好きなの?(笑)」と尋ねるスタッフ。

「だって電気をあまり使わないから。コンピュータと違ってムダがないでしょ?」とのこと。

よくわからないエフェクトとともに「がんばったで賞」的なものを授かりました。

「文字を打ち間違ったらどうするの?」と聞かれると、「バックスペース!」と回答。

タイプライターを開発して特許を取得していたショールズ氏でしたが、後にその特許を売却。現在も銃器メーカーとして続くE. Remington and Sonsは、その特許をもとにした市場向けの量産品を1874年に発売しました。当時の価格は125ドルでしたが、2014年の価値だとおよそ2600ドル(約27万8000円)という高価なものでした。

「別の紙を使うとか……?」

「何か塗って消すんじゃないの?」

E. Remington and Sonsは1800年代後半から1900年代にかけてタイプライターのトップメーカーになり、1904年には北米の50%以上の学校で使われるほどに成長。

「『ホワイトアウト(修正液)』というものを使って文字を消すんだよ」と教えられ、おもわず突っ伏してしまったシャノン君。

「オー、白くできるのね!」

修正液を渡されて「こんなの誰も使ったことないよ」とコメント。

「最悪だ」

「文字を紙の端っこまで打ったらどうやって気付くと思う?」

「つまみが動く……?」

「やってみた方が早いね」と適当にキーをタイプしまくります。

すると「チーン!」と音が鳴って知らせることがわかりました。

「次はどうやって改行するかやってみせて」と言われると、タイプライターを叩きまくり。

正解はまずはスライダーをずらします。

レバーを引いてからスライダーを元の位置に戻して、レバーも戻すということ。

1人で正解したエマちゃんは「どうやってわかったの?」と聞かれて自慢げに「TVで見たのよ」と説明します。

「もうこれ嫌い!」

「手で文字を書いた方が早いんじゃないの?」

1900年初頭は競争が激しくなり、新たなマシンが市場に参入しました。その1つが「Underwood 5」というもので、作家のウィリアム・フォークナー、スコット・フィッツジェラルド、アーネスト・ヘミングウェイなどに使われました。1901年~1931年の間に400万台を販売。

「これと同じものを20枚作る時はどうやったらいい?」

「コピー機って、その時代になかったの……?」

「自分で書き写したらいいのよ!でも何か月かかるのよ!」

1920年代にはあまたのタイプライタービジネスが結合していき、Underwood、Royal、E. Remington_and_Sons、Smith Coronaという大手4社が残りました。1944年にはこの4社のタイプライターがアメリカ全土のタイプライターの内95%を占めていたとのこと。

「同じものを何枚もタイプするには、2枚の紙の間にカーボン紙を挟むんだよ」

カーボン紙はカーボン紙はワックスと顔料でコーティングされた紙のことですが、1954年には3、4色を表現できるノーカーボン紙に置き換わり、キーを叩くだけで印刷ができるようになりました。

「こんな機械悲しいよ!だってゲームできないじゃん」

「あまりうまく使えなかったけど、初めてMacBookを触った時もこんな感じだった気がする」

1964年にSelectricは世界初となるワードプロセッサーを発表。修正などを容易に行うことができ、1986年にPCや家庭用プリンタが普及して引退するまで、のべ1300万台以上を売り上げたとのことです。

旧式のテクノロジーはPCが当たり前の子どもたちには珍しいものに映ったわけですが、30年後に子どもたちがPCを触ると、同じような反応になるのかが気になるところです。

・関連記事

小気味よい打鍵音が聞こえてきそうなタイプライター風キーボード - GIGAZINE

赤ちゃんに初めてレモンを食べさせた時の反応を集めたムービー - GIGAZINE

「ハロウィンでもらった菓子を全部食べた」と言われた子どもの反応を集めたムービー - GIGAZINE

食べたことのないものを生まれて初めて味わった子どもたちの悶絶の瞬間を集めた「First Taste」 - GIGAZINE

iPadをクラシカルなタイプライターに変身させる自作ドックが登場 - GIGAZINE

世界の偉人・著名人たちによるウィットに富んだ「切り返し」32例 - GIGAZINE

テクノロジーの進化によって捨てられた旧製品たちが大量のゴミの山となって処分されている衝撃的な光景 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 教育, 動画, ハードウェア, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article What kind of reaction will you show when….