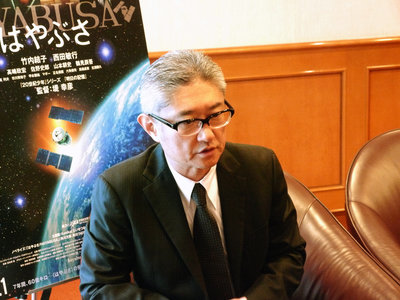

「たった1つのことがものすごいマイナスの時に身を助ける」、映画「はやぶさ/HAYABUSA」堤幸彦監督インタビュー

ある時大学を中退してひょんなことから映像業界に入り、「電信柱」と呼ばれてぼこぼこにされ続けた苦難の時代を経て、バブルのまっただ中で秋元康氏と共に「業界のYMO」を自称してヘンテコなものを作り続けた日々、そしてシステムに迎合することなく戦い続ける中で堤色と呼ばれる独特の世界観や撮影手法を作り上げ、映画監督としてキャリアを積み重ねて現在に至るという、ある意味「はやぶさ」にも負けない数奇で波瀾万丈な人生の中で自らを支え続けたものは何だったのでしょうか?

「金田一少年の事件簿」「池袋ウエストゲートパーク」「トリック」「20世紀少年」などを手がけ、演出家、映画監督として世の中に数々のヒット作を送り出してきた今回の堤幸彦監督インタビューでは、最新作の「はやぶさ/HAYABUSA」のさまざまなエピソードはもちろん、監督自身の履歴についても自らの言葉で存分に語っていただきました。

このインタビューには本作のプロデューサーである井上潔氏も同席し、「はやぶさ/HAYABUSA」や堤監督について共に語っていただいています。

GIGAZINE(以下、G):

よろしくお願いします。まず、監督がこの「はやぶさ/HAYABUSA」という映画を撮ることを決めた理由はどのようなものでしょうか?はやぶさ計画は多くの日本人が固唾(かたず)を飲んで見守ってきた非常に魅力的なプロジェクトでしたが、どういったところに魅力を感じて決断されましたか?

堤幸彦監督(以下、堤):

僕は昭和30年代生まれで、宇宙というものが確実に夢の中に存在する世代でした。「20世紀少年」にも出てくるように、アポロ計画などにも小学生の時に触れましたし、後は「サンダーバード」という宇宙空間を利用しまくったSF人形劇や、宇宙を普通に扱っているSF作品も「2001年宇宙の旅」を始めたくさんありました。そのような環境の中で育ったため、宇宙をとても近しいものとしてずっと生きてきました。

しかし大人になってくると現実という壁が立ちはだかりました。特に日本の宇宙開発は、いろいろな事情がありましたがかなり遅れていました。その辺りの事情も何となくは分かったのですが、日本は通信衛星や気象衛星だけで、惑星探査もいくつかやっているけれどあまりぱっとした大成功の話も聞くことがありませんでした。そんな中で生きていたら「はやぶさ」のこの快挙があったわけです。

これはもう、忘れていた宇宙心をくすぐる最大のニュースで、はやぶさ自体の「イトカワに着きました」「写真はこんなです」「行方不明になっています」というところで一喜一憂しました。劇中に出てくるオタクの生瀬さんまでディープには追っていなかったけれど、なんとなく新聞でチェックして、戻ってきたら「果たして砂はあるのかないのか」というところも普通の一市民として、昭和30年代生まれのかつて宇宙大好き少年として、そしてはやぶさファンの1人として気にかけていました。

この話が来た時、若干ちゅうちょもしました。やっぱりこれはファンというだけでは作れない。宇宙工学とまでは行かなくても、我々庶民には及びも付かないさまざまな出来事があるので、全く基礎知識のない中でこの映画を撮ることにだいぶ不安がありました。それでもファン心の方が上回ってしまい「やるよ」と決めてしましました。

でも、決めてからいろいろ調査しましたが、確かに「はやぶさが運用していた7年間の軌跡」は世界的な偉業で、ものすごく面白くて興味深い出来事なのですが、「それを支えていた学者や研究者のチームの人となりや人間味」といったものも調べれば調べるほど面白くて「じゃあ、もうこの人たちの完コピで行こうや」と言い切れるほどだったんです。

それで「参加したい、やるんだ」と、自分も追体験し、見ている人にも追体験して欲しい、という気持ちになりました。

G:

竹内結子さんの演じている主人公は「はやぶさ」と関わり合いながら成長していく形で描かれていますが、彼女に特別なモデルは存在しているのでしょうか?

堤:

数人いらっしゃいます。いろいろな意味で我々の他のはやぶさ計画の皆さんに対する思い入れは非常に強いものでした。どこかで客観視できるようなキャラクターが必要だったのであのような造形になっています。実際にはやぶさのイラストを描いていらっしゃる方や、現場で働きながら論文を書いている浪人のような方など、いろいろな方の集約です。

G:

今回選ばれた人物像は2000年代になってからの若者像としても共感されるものでもあるかと思いますが、そういったイメージもされていますか?

堤:

むしろ「僕自身の持っている学者のイメージ」ですね。自分の見てくれ、姿形よりも研究に没頭し、与えられた課題に必死に取り組む人間の姿のようなものも描きたかったし、自分の同級生に学者、教授が結構いて面白い暮らしをしている方が多いので、その一端のようなものが見せられればいいなと思いました。

こんな私でも「しゃべってくれ」と使ってくれる大学などがあって、そこの先生方とお会いしたり、講演に行っていろいろな方と会ったりしますが、大学などで研究者として生きている方の生き様というのは、なんかこう面白くて好きなんです。

G:

「はやぶさ/HAYABUSA」を見に来る方々は実際のはやぶさ計画の結末をご存じだと思います。そうした「結末をみんなが知っている」内容でこの映画を作る上で、どういったところに焦点を当てて作ろうと思われましたか?

堤:

それは脚本を作った井上さんに聞いてもらうのが一番いいでしょう。

井上潔プロデューサー(以下、井上):

現実的な話で言うと、実は僕らがこの映画の制作をスタートした時には、まだ成功したかどうか分からなかったんです。はやぶさは戻っては来れたけれども「カプセルの中に物質が何か入っているのかどうか」というところでした。中には何も入っていないということがあり得た状態だったので、ひょっとしたら映画を作っても「結局ふたを開けたら何もなかったよ」という、そんな玉手箱のような話になる可能性も始めた時点ではありました。

堤:

その虚無感もたまらんですけどね。

井上:

そこはものすごくスリリングなところで「頼むから何か入っていてくれ」みたいな。本当にあってよかったですし、それだけではなく、作っている最中に「実際にイトカワから持って帰ってきたものだと判明した」というのがとてもドラマティックでした。

堤:

生中継的なね。

井上:

ただし、作っていて思ったのが「この映画は、もし仮にはやぶさが何も持って帰って来れなかったとしても、あれだけのところに行って、しかもタッチダウンを一度やって戻ってきたということ、そしてそれを担った人間の話は十分伝えるべきだ」と思いました。結果がついてくればそれはよしだけれど、ダメであってもそれはしょうがないなと、それでも伝えるべきだなと。

G:

最後のシーンが印象的でしたが、あの場面ではただはやぶさ計画における「日本の技術力とそこに詰め込まれた創意工夫」や「はやぶさチームの緻密な計画とトラブルにも粘り強く立ち向かう熱意」だけにとどまらない一歩進んだメッセージが含まれているように感じましたが、監督はこれを今後見るであろう人々に何を伝えたいと思いましたか?

堤:

最後に主役の水沢恵が言ったことは、このプロジェクト全体の意味みたいなところと、それを見る、あるいは関わる、参加する、個人の仲をつなぐ、という名言だと思います。それははやぶさチームの人もそうだし、あるいは一市民たる私もそうだし、「はやぶさ/HAYABUSA」という映画を通して追体験した私という意味でもそうです。これは単に箱のような機械が行って戻ってきたという現象に止まらず、もう少し自分にとって宇宙とは一体何なのか、地球というものは何なのか、ということを考えさせられる非常に多元的な要素を持った事象だと思います。すごくいいラストシーンだと僕は思っています。

それと、僕は科学技術のレベルの高さに驚きます。そしてそれがアメリカやロシアに比べて非常に低予算、劣勢の中で作られてきたことに共感を覚えます。たとえばソニーがウォークマンを開発したり、いろいろな自動車会社がアイディアで車を開発していったり、というものと似たものづくりの気持ちが込められていて、そこに日本人としての誇りやプライドを感じます。

もうひとつは、はやぶさを実際に運用していったチームの皆さんの個性の豊かさです。もしこれがアメリカのNASAだったら、「アポロ13」などを見る限り、とてもドライな人間関係の中でいろいろなことが行われてきたのではないかと感じます。ロシアに至っては「星の街」と呼ばれるような場所に科学者を集めて研究させているし、中国なんかは誰が飛ばしているのか全く分からない。

彼らは国の威信を背負っていて、それははやぶさを始めとした日本のプロジェクトも同じで、「日本の宇宙開発」という使命を背負っているのですが、なんだか調べれば調べるほど川口さんのリーダーとしての個性の反映なのか、大学の研究室の延長線上でみんな少年のように夢をそのまま保ちつつ、ワイワイ言いながら上下の区別なくこのチームが運営されていったことにすごく共感を覚えるんです。そこに今後の、ちょっと疲弊してしまった日本の人間社会のあり方みたいなものが見える気がしました。僕はそのチームのあり方に非常に興味を覚えました。

G:

東日本大震災後の公開ということで、科学技術というテーマについて現在の状況と対比しながら受け取られるかと思いますが。

堤:

今は「今後日本の製造業がみんな海外に流出してしまうのではないか」というような、いろいろな構造上の危惧があります。その中で「もう一回日本人としてものをつくり、それを活用するというのは一体どういうことなのか」「それを作っていくシステム、人間の関係というのはどうであるべきなのか」ということを僕ははやぶさを通じて勉強させてもらった感じがします。

G:

今回のインタビューに関して、堤監督について知らない人もいるだろうということで、監督の最初の段階からどのようにキャリアを積んできたのかという履歴のようなものをお伺いできればと思います。まず、映像業界に携わろうと思ったきっかけは何でしょうか?

堤:

「これしかできない」ということですね。私は子供の頃から監督になろうとかテレビの仕事をしようということは全く、これっぽっちも思っていませんでした。

本当に嘘みたいな実話ですが、21歳の時に大学を中退して、何もすることがなくなって、ある日渋谷の宮下公園のベンチに座っていました。その直前に親父が建設業界なので地下鉄のタイル貼りのバイトをやらせてもらって労働者で生きようと思ったけれど、すぐに体を壊してしまって「これはダメだ、どうしようかな」と思っていたところだったんです。そこに風で新聞が転がってきて、TBSグループのとある専門学校の案内が出ていたんです。

「これよく分かんないけど、こういうことだったら生涯ネクタイを締めずに、髪の毛の長さもとやかく言われない仕事をできるんじゃないか」ということで、何も知らないままマスコミ業界の専門学校に飛び込んで、18歳くらいの学生たちと一緒に「テレビはこう作るんだ」ということを1から習いました。なので「大学の時に自主映画撮ってました」とか「前衛的な演劇をやっていたんです」とか「テレビに関してはこう一言あるんです」とか、そういったことは全くないです。僕がやっていたのはロックバンドだけです。

そしてすぐに現場に入って、生放送の番組のADというものになりました。給料3万円で殴られながら始めた仕事でしたが、バンドが好きで、音楽番組もその頃はとても上り調子で、同年代のサザンオールスターズがデビューして、ツイストとか、ゴダイゴとか、アングラだったロックがメジャー展開していくのを直接目撃して「ちょっとこれは面白いんじゃないかな」と思い始めたんです。そこからです、映像を始めたのは。

G:

いろいろ監督のインタビュー記事を調べたところ、当時の業界はかなり理不尽だったという台詞がしょっちゅう出てきたのですが、いったいどれくらい理不尽だったのでしょうか?

堤:

理不尽ですよ、意味ない暴力とか。でもあれは実は意味ある暴力なんですよ、仕事ができない「電信柱」と呼ばれた私に対する。瞬時に言って聞かせないと生放送なんて対応できないんです。でも「そこに立ってるな、どけよ」と言うにも、言葉で言うと聞こえてしまうので足で蹴ると、そういう意味で意味ある暴力ということです。

それは当時の映画業界にしろテレビ業界にしろ、みんな普通に横行していたことでした。今はそんなことをするとみんな辞めていっちゃうので、もう過去の話です。僕は立ってると一言あっててうるさそうに見えるんです。でも、それにしては仕事をするとぱっとしないところが上司にしてみればいらつくようで、結構ぼこぼこにされてました。

G:

当時給料が2、3万ということでしたが、それでどうやって生活されていたんでしょうか?

井上:

それは女性じゃないですか。

堤:

結婚するしかなかったですね。同郷の中学の同級生と24歳で結婚して、彼女の給料で生活していました。

G:

ある程度そこから給料は上がっていったりもしたんでしょうか?

堤:

少しずつ上がっていきました。25歳で午前中のバラエティの生放送番組のコーナーディレクターというのになりました。そうすると二桁くらいになります。そこから3年くらいやっていると、何も知らなかった僕でもなんとなく泳ぎ方を覚えてくるんです。そして「内職すればちょっと儲かる」という荒技に出ました。

ここがポイントなのですが、そこで知り合ったのが秋元康さんです。秋元康さんとほぼ同年代なので、知り合って彼の紹介で放送作家のアルバイトや、ラジオ関西の深夜放送で東京送出番組のディレクターなどをやらせてもらいながら、少しずつ内職という手段で生計を立てていました。フリーランスのような感じです。そのうちに内職の稼ぎの方が上回ってしまったので、もともと就職していた会社を辞めました。

G:

「電信柱」と呼ばれてぼこぼこに殴られていた状態があったということですが、それをどうやって脱していったんでしょうか?

堤:

もうそれはひたすら我慢です。もちろん何度も辞めようと思いました。でも、今思えばなんですが「ここでずっと立ってれば絶対何かある、少しずつ人に何かをしゃべっていればそれを見聞きする人がいるんじゃないか」という漠然としたものだけがありました。結構感覚的な人も周りにいっぱいいて、旧態依然とした徒弟システムみたいなものに頼らずにものを作っている人も大勢いました。そういう方々に「僕はあんまり仕事できないけどこんなもの持ってるんですよ」といったものをしょっちゅう語っていたんです。

その最たるものが秋元康さんで、しばらくして「じゃあ一緒に会社作ろうか」みたいな話になりました。同時期にとんねるずがデビューしました。内職でとんねるずのコント番組をやり始める中で彼らもステップアップし、僕も少しずついろんなものが見えてくる。

そしてとんねるず指名で今度は彼らの映画のメイキングのディレクターなどをやり始めると、とんねるずの映画を撮った森田芳光監督がそれを見て、何年かして「おまえ変なやつだね」ということで「映画撮らないか」って言ってきたりしました。いろいろな要素が絡み合って、少しずつ自由に泳げるようになってきました。

G:

殴られ倒しの中でもいろいろなことを話していたということですが、その時にたとえばどういうことを話してきたんですか?

堤:

今私はここにいるけれど、もうちょっと先にはこんな風になりますよ、という予言めいたことですね。もう何でも予言しました。たとえば、内田裕也さんの毎年やっているロックコンサートのADやディレクターのようなことをしていた時に、無名のすごくかっこいいバンドがあったんです。僕はテレキャスター(Telecaster)というギターが好きなんですが、テレキャスター使いはアメリカにはいっぱいるけれど実はなかなか日本にはいないんです。だけどそのバンドにはテレキャスターを使っているギタリストがいてかっこいいなあと思った。

当時音楽出版の人と仲良くて「あのバンド無名だけど絶対押えた方がいいですよ」と言ったら「ああ?あんなの汚らしいからダメだよ」って言うんです。「いやあ、でもいいと思うんですよね。今はダメかもしれないけど絶対いいと思うんですよね」「いやいや、よくわかんないから」と言って、案の定そのバンド1回消えていなくなりました。それが後のBOØWYです。布袋さんのテレキャスターがすごくかっこよかったんです。

僕自身がそういったバンドを大きくしたことはないけれど、このようなことがちょこちょこありました。もともとアングラなロックが好きだったけれど、結局ロックなんて形は一緒ですから、その辺の嗅覚でJ-POPという新しいものに関しても先輩たちが引っかかるようなことを言っていたんです。そこが唯一の得意ジャンルなので。

あとは当時主流の番組の形みたいなものを「もうちょっとこうしたらヘンテコになるんじゃないですか」って言ったりしました。「面白くなる」でも「人にウケる」でもなく「ヘンテコになるんじゃないか」って。当時はパンクやニューウェーブのようなものがすごくはやっていて、しかもバブルがはじけていく直前のすごく浮ついた時代で「ヘンテコであるべきだ」というのがある種キーワードになっていました。そこで僕と秋元康さんなんかがやり始めたのはヘンテコな作品を作っていくということでした。

G:

バラエティ番組から音楽、テレビドラマなどを順番に移動していっているように見えるのですが、それらを移動していく節目のタイミングではどのようなことがあって移動していくことになったのでしょうか?

堤:

今考えると全部4年おきなんですが、特に意識はしていないですし、そんなにきれいに流れてもいないです。バラエティは何でもやらなければいけないので、そこにはドラマの萌芽(ほうが)もあったし、ドキュメンタリーの萌芽(ほうが)もありました。

ひどい時には美空ひばりさんの特番をやりながらガンマニアのためのビデオを作ったり、サンフランシスコの紹介映像を撮りながらアイドルのビデオを撮ったり、ということが何年も続いていました。「何かひとつに限定すべきじゃない」というのがそこで学んだことですが、そんなぐちゃぐちゃな80年代初頭から中盤までを過ごしました。

86年からが重要ですが、この年に秋元康さんと会社を立ち上げました。そこで「僕たちは業界のYMOだ」的に、はじめてちょっとトンガリ系のものを作ることになりました。ホイチョイプロがあり、僕らのやっていたSOLD-OUTという会社があり、という形にはなりましたが、どんなにヘンテコでパンキッシュでネタみたいな作品であろうがやっていることは一緒なので、バラエティ時代から培ったものを、当時皮切りだったミュージックビデオに転換したり、舞台演出に転換したり、ドラマ制作に転換したりして、一挙に開花しました。

88年に森田さんが「映画撮ってみろ」と言って、中島哲也さんと私と渡辺えりさん、原隆仁さん、という4人で短編をなんかやろうということになりました。僕にとって映画を撮るというのは老後の楽しみくらいのつもりで、一生関係ないと思っていました。映画芸術なんていうのは、当時にしてみればもう雲の上の人が作るもので、たぶん私なんかに発注してくるのは余興だと、超変化球でこれを撮ったらおしまいだと。

現場もすごい怖くて誰も言うこと聞いてくれないし、プロデューサーからも「君はサラリーマンについてどう思うか」をレポート書けという試験みたいなものがありました。「なんかむかつくなあ」と思いながらも「まあいいや」と、調子いいもんでだーっとやりました。最初は4本あるうちのトップバッターで「一番最初に見せるからね、君の」ということで「まあ未完成でもいいや」みたいな感じでした。でも作ってみると僕のが一番面白かったようで「君のトリにするから」と急に言われて「ああそうですか、映画なんて結構楽だなあ」と。

そのままなぜか僕は89年にNYに1年半移り住んじゃうんです。それでNYに移り住んだところで「映画が大ヒットしています」という連絡がありました。でも大ヒットというイメージが分からないんです、何をもってヒットなのか。「いやもう、お客さんがいっぱい来ています」って。「ああそうなんだ、それでなんかいいことあるのかなあ」という感じでした。それっきりかと思ったんですが、せっかくだからもう1本撮ろうと秋元さんと組んで、当時バブルの全盛期だったので本当に無鉄砲にお金を集めて、オノ・ヨーコさんのところに台本を持ち込んで提案して、NYでオノ・ヨーコさんの映画を1本撮りました。

だからもう訳も分からず、できたこと自体はラッキーかもしれないけれど、そういう風に来たという感じですね。だからその都度何があって、ということではないです。

G:

過去、テレビ局の撮影の手法に疑問を抱いていろいろな手法や演出を模索していったということですが、その中でも特に自分の中で成功したと思えるものはどれでしょうか?

堤:

「金田一少年の事件簿」です。本当に判で押したようなドラマ作りが全盛期の頃、僕がやっていた「ポケベルが鳴らなくて」という作品なんかも含めて、連続ドラマは1週間で1本作るわけです。2日ロケ、2日スタジオ、1日編集、1日MA(multi audio)、1日脚本打ちという中で転がっていく。2日でスタジオを上げるためには、スタジオはまるまるあってはいけない。家を撮るにも、ここから向こうの半分だけあって、あと半分はスタジオです。そこにカメラがいっぱいいて、ご飯を食べる時はこっちには誰もいなくてみんなが向こう側に行って、という撮り方です。

「でもそれってどうなんだろう」と思いました。それはもちろんお金が欲しいからやります。でも疑問の方が大きくて「自分の撮影手法でよければやらせてください」と引き受けたのが「金田一少年の事件簿」でした。僕より年下で、意欲的なものづくりをやりたがっていた日本テレビの女性プロデューサーが、僕に「この作品どうですか」とオファーをしてきて「1カメで撮らせてくれるならいい」と答えました。「何で1カメなんですか」って言うんですけれど、見れば分かるじゃないですか。「みんなこんなマルチカメラで、表情もちゃんと撮れないようなもので面白いんですか?面白くないでしょう。それなら1台でやりましょう」と。「時間かかるんじゃないですか」って言われて「時間かからないようにやります」と言ったのが今の撮影スタイルの始まりです。

でも、理論的な裏打ちも何もなくて、時間がかからないようにやるにはひたすら気合いを入れて根性で撮るしかありませんでした。それをよしとしてくれるカメラマン、今回の「はやぶさ/HAYABUSA」のカメラマンなのですが、その方とはそこからずっとつながっています。そこでいろいろ実験し、たまたまその「金田一少年の事件簿」は30%近くというものすごい視聴率を取ってしまったので、ある種市民権を得て現在に至ります。そこからさらに変化球で「ケイゾク」や「トリック」をやり、というようにつながっています。

G:

逆にそのような新手法の中で自分の中でうまくいったとは言えないものもあるのでしょうか?

堤:

同じことをやろうとして失敗したものはいっぱいあります。「金田一少年の事件簿」の直後に、「これはしめしめ、これでいけるわい」と思ってテレビ東京の「クリスマスキス」というドラマをやったんですが、29.9%取った翌々週に2.8%しか取れませんでした。同じ手間かけてもやっぱり自分の手法だけでは数字は取れない。企画の発案そのものや、キャスティングなどを含めて総合的な力にならないと勝てないんだな、ということも学びました。

G:

カチンコを使うのを「どうしてカチンコなんだ!」ということでピカンコというものを作った、ということなのですが、これは何なんでしょうか?

堤:

今はデジタルだから必要ないですが、フィルムは音を定着させられません。映像をフィルムで撮るのとは別に録音をしているスタッフがいて、その音と映像がぴったりと合わないとひとつになりません。映像でパチンと映るところと音の側のパチンと鳴るところで合わせて、つないで編集するわけです。そのためにシーンとカットナンバーが書いてあるカチンコを助監督の1人が持って「よーい、はい」でたたいて芝居を始めるのですが、これは非常に職人芸です。

今はハリウッドだとデジタルスレッドといってデジタルで全部表示して、しかもパチンと鳴った瞬間にカメラが回るというハイテクなグッズがあるのですが、高くて我々は借りられません。それで勢いカチンコでパチンとやるんですが、これには助監督がナンバーなどをチョークで書くんです。チョークで書くとパチンとやった時にチョークがふわっと飛んで、美人女優の前にチョークの粉ががいきなり舞っているというシュールな絵になるんです。

それで「バカヤロー、チョーク飛んでるじゃねーかタコ!」と言って、チョークを布できれいに取ってもう1回やるということになります。それで今度は焦った助監督がフレームが寄りすぎてシーンナンバーが見えなかったりして「バカヤロー、てめー殺すぞ!」とか言いながらもう1回やるはめになったりと。それが僕は嫌なんです。それはもう、営々代々と何十年もやってきたことなんですけれどね。

井上:

クリエイティブとは何の関係もないですよね。

堤:

助監督なんて、きつい職場だから人がいないんです。数人しか雇えないのにカチンコ担当はそればかりやるわけです。胃が痛くなるくらいまでやって、それでもダメだとみんな辞めていってしまう。アホらしいでしょう?そういう状態を何とかしたいと思いました。それでよく考えると、音と映像がぴったり合う形で、音を発して映像的に残ればいいわけです。それを助監督を使わないでやれる方法はないかと考えて、これくらいの金属の箱でボタンを押すとピカッと光るというだけのピカンコというものを作ってもらいました。

フィルムのカメラの横には何人も撮影グループのスタッフがいるのですが、そのアシスタントの子にピカンコを持たせて、フィルムを回したらピッとやってくれと言います。そうするとフィルムにはピカッと光る瞬間と、録音の方ではピッと鳴る瞬間があるわけなので、カチンコでやるのと同じです。番号とかはもちろん書けないけれど、時間は絶対に後ろに戻らないのだから書けなくてもいいんです。2の次は3なんです。3を失敗したら3.5でも3Aでも何でもいいんですが常に次に行くわけです。それは記録さんがじっと見て、ここまで行ってここがダメでもう1回戻ったとちゃんと書いてあればいいわけです。

それでやりはじめてみて「絶対うまくいかないよ」ってみんな言ったけれど、何の問題なく作品が1本撮れました。それが「明日の記憶」です。だから「カチンコいらないじゃん」って。常にそういったシステムと戦ってみるということはあります。それも自分の想像上のシステムなんですけれどね。

G:

このピカンコもヴァージョンを重ねていったという話なんですが。

堤:

ヴァージョン4くらいまでです。

G:

ヴァージョンが上がるというのはどのように変わったのですか?

堤:

光と音の同時性。最初のものはピッて光った後に、光に対して音が10コマくらい遅れていたんです。だから10コマの遅れを想定してつなぎます。それがだんだん8になり、6になりと精度が上がっていくわけです。手作りですからね、これは。井上さんはすごく喜んでいましたよ。

G:

今はもうピカンコはデジタル処理になっていて使われていないという話が出てきましたが。

堤:

今はもう撮影はビデオカメラですからね、必要ないです。

G:

もう今は引退していると。

堤:

そうですね。どっかにいっちゃいましたね。

G:

先ほど「はやぶさ/HAYABUSA」のカメラマンの方は「金田一少年の事件簿」の時からずっと一緒だという話がありました。身の回りの撮影に関するスタッフはほとんど変えないということですが、実際はどうなのでしょうか?

堤:

変えなくもないのですが、それなりに知っている人でないとやりづらい。なぜかというとスピードが速いんです。だからやり方が分かっていただける方じゃないと、戸惑われることでスピードダウンするのが怖い。それで僕のやり方を知っている人を何度も使ってしまいます。CGの野崎さんだったり、記録の方は30年くらいつきあっている人だし、現場で編集する女性スタッフも最初に僕が現場編集始めた時から一貫して同じ方です。照明さんは忙しいから順繰りに変わることもあるけれど、知っている人を中心にやります。そのファミリー性がちょっと排他的だといって怒られたりもしました。

G:

そのようなやり方が外から見て排他的に見えるということでしょうか?

井上:

それは監督はすごくやりやすいと安心しますよね。だけど「そのチームからさらに違う発想なりをどうやって出せるか」ということが次に来るから、そういう意味で「他のチームと組んでみたらどうですか」という提案をしたりもします。

G:

提案した結果はどうなるんでしょうか?

井上:

それは受けられることもあるし、そうじゃないこともありますね。

堤:

今回はとにかくスピード命だったので冒険できなかったです。じっくりできる時は自ら自分の組を使わずにやったりします。今年の3月の震災前後に撮った名古屋の映画は僕個人の思い入れだけで作っている作品で、商業性もほとんど考えなくていいので今まで組んだことのない人たちとやりました。それなりに刺激的で楽しかったしストレスもなかったです。

G:

逆に、長年よく分かっていてスピーディにできるスタッフをそろえている故のデメリットを感じることもありますか?

堤:

同じ人間とずっと組んでいるといいところも悪いところも見えてきますからね。それは我慢できる場合もあるし、お互い大人になって「もういいんじゃない」っていうこともあります。それは夫婦関係みたいなもので、少しずつマイナーチェンジはありますね。

G:

撮影現場ですぐに簡単な編集までをして確認できる体制を取っているという話が過去にありましたが、今もそうなんでしょうか?

堤:

今こそそうですね。まさにこの作品ではそれが非常に有効でした。

G:

具体的にはどのようなことをされているんですか?

堤:

ファイナルカットかアビットでつないでるだけですよ。撮ったものをそのまま録画、録音してオペレーターがパソコンでガチャガチャってやってるだけです。

G:

それを見てそのままいくか撮り直すかを確認するというわけですか?

堤:

撮り直すことはないけれど「どういう風に編集したらより効果的か」という指示はその場で出せるので、本来撮影が終わった後に延々とやることの何十%かを現場でやっていることになります。これは私自身のためでもありますが、それだけではなくプロデューサーに「どうですか、これで合ってますか」と見せたり、俳優に「皆さん訳も分からずにやっていると思いますが、こういうことです」と見せて「なるほど」と思ってもらうような意図もあります。今回は監修される学者、研究者の皆さんに必ず現場にいていただいたので、それを見て合っているかどうか判断していただきました。

G:

そのための準備がかつて大変だったということでしたが、それも進化して改良されていっているのでしょうか?

堤:

改良に次ぐ改良です。毎作品ごとに改良を重ねています。ある時は超低予算ドラマにも対応し、ある時はごってりと店をロケ現場に構えて処理速度が驚異的に上がって、ただ電源食って何度も飛ぶみたいなこともありました。あとは年間200日くらい撮影していて100日はテント暮らしなので、暑い時も寒い時も機械に同じように作動してもらうためにどう対応していくのか、ということなどいろいろ開発しながらやっています。

井上:

動く書斎みたいなものですね。台本を広げられて、というような。

堤:

コッポラさんがバスを改造してそのようにされているんですが、そのバスの端にはジャグジーがついているんです。どうせやるんだったらそこまでアホなカンジで特化するというのもいいですね。「監督バスルームだよ」「馬鹿じゃないの」っていう。

G:

いつか余裕があればやってみたいなと思いますか?

堤:

なかなかそれを笑っていただける関係も少ないのでひたすらまじめにやっています。

G:

今回の「はやぶさ/HAYABUSA」で「このシーンはこのように撮ろうと思ってその通りに撮れた」というシーンはどの辺りでしょうか?

堤:

僕はサンダーバードが好きでね。サンダーバードって救助するのが最後に来て、家族が集まって「よかったねジェフ」っていうシーンがあるんだけれど、それよりも私が一番好きなのは、事故が起こってお父さんが「じゃあみんな頼むよ!」って言ってみんなが変なところに降りていって、1号がドーンって行って2号がガンガンガンガンって行くシーンで、いわゆる「発射萌え」みたいなものがあるんです。

そういう意味では今回の「はやぶさ/HAYABUSA」の打ち上げシーンは僕の予想以上でした。もちろん処理をするのにいろいろ苦労もしましたけれど、何しろリアルな発射場所である内之浦の宇宙センターの近くの住民の皆さんが発射時と同じように集まっていただいて海岸で「よかったよかった、上がった!」って言ってくれましたし、打ち上げ時は漁に出てはいけない状態になるので漁師の方々には船の横で網を直すようにしてもらったり、子供たちに屋上に集まってもらったりとか、そういった力に助けられながら打ち上げシーンはうまくいったと思ってます。

他も狙い通りに行ってるんですが、特にあのシーンは僕は一番最初に感動するところですかね。

G:

想像していたよりも運などに助けられて「本来考えていたシーンよりも実際作ったらうまくいってしまった」というようなシーンもあるのでしょうか?

堤:

結構全編にありますね。オーストラリアのカンガルーだったりもそうですけれど。逆に大失敗もあります。1回作って大間違い、それも私の勝手な勘違いという。イトカワがあって、そこにはやぶさが来ます。その時のイトカワの写真を見るといろんな角度から撮っているんですね。それではやぶさが横に回って撮ったりこっちにって撮ったりしていたんだと思って、そういうCGを作ったんです。かっこいいシーンです。

でも学者の先生がそれを見て「これ、間違いです」と。「ええっ、なんでですか?」と聞くと、はやぶさは太陽光パネルがついていて、そのパネルは常に太陽を向いて正対していなければならないということなんです。

横に回ったらエネルギー効率が悪くてエンジンが止まってしまうので、基本的に近いか遠いかだけという垂直方向の動きしかしないと。「イトカワがいろんな角度を向いているのはそれでは……」と聞いたら「それはイトカワが自転しているんです」と。すごい基本的なところで大恥をかきましたですね。それでそのCGは没になりました。何しろ理数系には無知なもので、そういう恥もかいて少しずつできあがっていきました。

G:

「これは簡単にいくと思っていたのだけれどうまくいかず、予想よりもなかなか難航した」というようなシーンはあるのでしょうか?

堤:

さっき言った打ち上げのシーンは最終的に一番よくできたと思うんですが、その「よくできた」に至るために、ぎりぎり最後までやり直しをしました。「ロケットが大気圏を越える感じ」というのがどうしてもうまくできなくて、そこを何度も描き直しました。ロケットの噴射する煙や炎というのは見たことがないから「宇宙空間の酸素がないところでは、ロケットは赤い火が出ているようなイメージがあるけれど、それは本当なのか?」というところから始まりました。

「炎は多少ありますよ」ということだったので、それがどれくらいの勢いで出ているのか、多少空気があるところで機体が上がっていくところではその表面と空気との摩擦でどんなことが起きるのか、などといろいろなことを調べながら作りました。僕の中のイメージとリアルが合致するために相当何度も行き来しましたね。他になんかありましたかね、苦労したところって。

井上:

わりと順調にいったというイメージがありましたね。常に先生たちがいて何かあったらディスカッションやりながらこうしましょう、ああしましょうと。準備パートは大変だったと思いますけれど。

G:

準備の方が大変だったといいますと?

堤:

管制室は本当にスタジオに作りました。あれは作り物で、寸分違わぬ完コピです。むしろ苦労というか面白かったですね。

その日その時にどこに誰がいるという図面がずっとあって、それに応じて「あなたとあなたはここですね」と言って「ここでこんなことをしています。コンピュータをにらんで右手はここに」というように写真などを見ながらやりました。それが苦労というか、映画的ではないんです。

たとえばリーダーは普通はみんなが見えるところに位置取りするんだけれど、佐野史郎さんは結構真ん中にいてうろちょろしているだけであまりリーダーっぽくない。

井上:

だいたい主人公がどこにいるんだと。

堤:

竹内さんは主人公だけど「ガラスの向こうなんでちょっと黙っててください」みたいなところなどはやはり常識的ではなくて、最初は慣れるまでに時間はかかりました。でも慣れてからはみんながそのキャラクターを演じているのでどんどん面白くなっていきました。

G:

ではもうそのあたりのシーンはドキュメンタリーと言うよりもほとんど再現に近いレベルまでやっていると。

堤:

ええもう再現です。

G:

毎回新しい挑戦をされているということですが、今回の「はやぶさ/HAYABUSA」でもそのような挑戦というのはされているのでしょうか?

堤:

学者という職業の完コピということですね。一言で言えば「誰も知らない人を完コピする」という暴挙に出たんです。もちろんマニアの方だったり知っている方はいらっしゃいますけれど、一般の方はこの方が國中さんだと言われても分からないわけです。でも、役者は実際にリアルにいらっしゃる学者の一挙手一投足をまねていく。

たとえば「20世紀少年」でケンヂのまねをする唐沢さんや「Beck」で南竜介のまねをするヒロ君のように明らかに誰もが知っているものをコピーするのではないんです。このはやぶさの本当の主人公は人であると思い込んでいましたので、実際に活躍された学者、研究者の皆さんを1人、2人ではなく大量に完コピしました。これは今までにない、新たなトライアルでしたね。

G:

知っている人が見たら「ああ、これはこの人だ」と分かるように全部完コピをしていると。

堤:

そこが一番無茶と言えば無茶な設定なのかもしれませんけれど、僕の中では自然なことでした。

井上:

台本上では書き込まれていない人もたくさんいるんです。それは人数が多いとお客さんも訳が分からなくなるのであえて書き込んでいなかったのですが、でも「何々先生っていう人いませんよね?」「ええ、いませんよ」「いや、でも出てましたよ」って言われるから「ええっ?出てませんよ、本に書いてませんよ」って言ったんだけど、本当に出てるんですよ。

それは現場で監督と助監督さんたちが話をして、キャスティングまで話をして「こういう人ここに写ってるんだからいてもらいましょう」というのでちゃんと入っているんです。それが増殖していって、いつの間に……ということになっていたんです。

堤:

悪ノリですね。

井上:

本物の先生も出ていますからね。いつのまにかちょこちょこと出て、台詞までしゃべっていたりと。

堤:

映画作りにもそういう余裕というかおおらかさというか、いたずら心のようなものがありましたが、でもはやぶさチーム自体にそれがあるわけですから、そこが一番の魅力なんです。それこそ國中さんが黙ってダイオード1個入れたりとか。

カプセル回収班は、カプセル回収班だけの名前をカプセルの裏ぶたに書いてあったんです。オーストラリアに戻って来た時に、気密にして持って帰って、実験室で開けたら名前が書いてあって川口さん以下みんな腰を抜かしたという話です。こんなお茶目な方々だからこそ深刻な危機も乗り切れたんじゃないかと、僕はそこにすごく示唆的なものを感じるんです。これがNASAや「星の街」に学者を囲い込んでいるロシアや、ましては誰が飛ばしているか分からない中国ではこういうおおらかさはないと思います。楽しいじゃありませんか。

G:

最後に、これから後に続く人には堤監督のようになりたいと思っている人が多数いると思うのですが、こういった業界を目指す人に対して何か「やっておいたほうがいい」ことや「知っておいた方がいい」ことはありますか?

堤:

私は全く何も知らないところから始まっているので、なにやらこういうシステムを知ってなきゃいけない、とかいうことは全くないんです。モンタージュ理論には精通しておけとかイマジナリーラインについては知ってなきゃいけない、とかいってもいまだに私もよく分からない。そんなことは学ぼうと思ったらいくらでも、今日からでも学べることだと思います。学ぶ必要があれば絶対やるべきことだし、いろいろな演技、映像にこだわらず目を向けていく必要ももちろんあるだろうとは思います。

でも、そんなことよりもさっきも言いましたが、本当に「たったひとつのことがものすごいマイナスの時に身を助ける」ということです。それだけなんです。自分の中で割り切れない何か1個、最後に残る1個みたいなものを持っていることこそが、唯一サバイバルする根本だと信じています。

僕はそれがロックなんです。ロックが好きだったっていうことで何となく生き残ってきて、いまだにロックが好きだということで、そこに依拠することでたとえば「Beck」や「20世紀少年」を面白く撮れました。またロックっていうのは単に音楽の形態だけじゃなくて、生き方だというところもあるんです。先人のミュージシャンたちの生き方はすごく魅力的だし、ロックにとどまらず、アートやファッションなどいろいろなものに派生していっているわけです。

そういうものを僕は学ぶことで何とかぎりぎり理由ある暴力の中でも生きていけました。非常に厳しいことも多いです。楽しそうに言ってますけれど、視聴率取るの大変なんですよ。お客さんを映画館に呼ぶのって大変なんですよ。そのへんのプレッシャーはないとは言いながらも「大丈夫ですか?青森入ってますか?」とか気になるし、視聴率も月曜の朝は寝られないくらいです。8時か9時くらいにプロデューサーから電話がかかってきてよければほっとするし、だめだったら3日間くらい本当に起き上がれないこともあります。でもそれは社会人としては当たり前のことで、どの業界、どの業態でもあることです。

それを乗り切って行くには、自分の依拠する何かたったひとつの譲れないことが必要だと思うので「僕があなた方に教えましょう」というものは全く何もないです。全然ないです。それよりも「人としてより所を1個作っておけばいいんじゃないですか」と。「それが分からないから大変なんですよ」ってみんな言うんだけれど「いや、絶対に1個あるよ」って僕は思います。

井上:

まさにこの映画がそうですからね。

◆『はやぶさ/HAYABUSA』作品情報

配給:20世紀フォックス映画

10月1日より全国ロードショー

©2011 『はやぶさ/HAYABUSA』フィルムパートナーズ

・関連記事

まさにプロジェクトX、これがはやぶさ搭載「イオンエンジン」開発と激闘の記録 - GIGAZINE

驚くほどの小型、はやぶさの実物大イオンエンジン模型 - GIGAZINE

NECの新商材は衛星、はやぶさのノウハウが詰まった人工衛星「NEXTAR」 - GIGAZINE

小惑星探査機はやぶさの帰還をハリウッドが映画化した「はやぶさ/HAYABUSA」製作記者会見 - GIGAZINE

メガネ姿の研究所スタッフになった竹内結子が登場、映画「はやぶさ/HAYABUSA」製作発表会フォトレポート - GIGAZINE

JAXAで実物大の小惑星探査機「はやぶさ」を見てきた - GIGAZINE

水嶋ヒロ、佐藤健ら出演の音楽映画「BECK」、9月4日(土)からの公開が決定 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 映画, インタビュー, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Interview with Yukihiko Tsutsumi, direct….