水から電流を取り出すことを可能にした新しい発電システム「ウォーターエネルギーシステム」を見に行ってきました

にわかには信じられないのですが、「ジェネパックス」という会社が、直接水を供給することによって発電する「ウォーターエネルギーシステム(Water Energy System)」(略称:WES)というのを開発することに成功したそうです。

これはいわゆる水素燃料電池の開発を背景としており、水素燃料電池と比較すると水素発生にかかるコストが少なく、CO2の排出もないとのこと。また、貯蔵に関する安全性の問題がないため、広く普及することが期待できるそうです。本当なのでしょうか?

というわけで、本日午前10時半から大阪府の議員会館2階で行われた説明会に行ってきました。当日はこのシステムを使ったデモや、実際にこのシステムを使って走行する自動車が登場。その様子も撮影してきました。詳細は以下から。

※この記事は3部作になっているため、この記事だけではなく最後の記事「現時点での結論」までしっかり読んで判断してください。

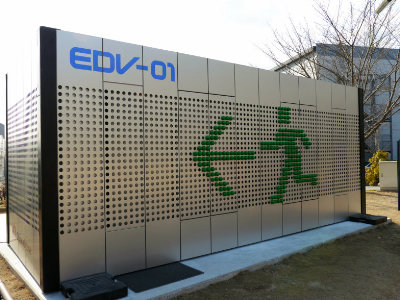

議員会館にやってきたわけですが、何か置いてあります

これがウォーターエネルギーシステムによって実際に走行可能な自動車

実際に走行する様子はまた後ほど、ムービーでお送りしますのでお楽しみに。

そしてこれがウォーターエネルギーシステムのデモシステム

会場は人だらけに。議員や報道陣が想定以上に詰めかけたため、立ち見どころか、一時は会場には入ることすらできない状態に。注目されまくりです。

実際どういうシステムなのかという説明は以下の通り。

会社概要

開発の背景

日本のエネルギーの現状

日本のエネルギーの進化、現在は水素燃料電池が注目されている

今回のウォーターエネルギーシステムの特徴。水を使うため、自動車や船などの移動する乗り物に搭載可能。既存の住宅などに設置するのも簡単。しかも災害時などにもすぐに電力供給できるようになるとのこと。

ウォーターエネルギーシステムと水素燃料電池の比較

スタックの構造。MEAの部分を独自技術で開発。

セルの構造

発電の仕組み。ポイントは触媒の部分。

発電の仕組みはアニメーションで見た方がわかりやすい

ウォーターエネルギーシステムを搭載した電気自動車の仕組み

ウォーターエネルギーシステムの導入予定。自動車、輸送車両、船、住居、オフィスビルなど。

化石燃料を使用しないので二酸化炭素の排出が無く、地球温暖化の防止になる

地震などの災害が起きた場合であっても自家発電装置として利用したり、あるいは非常用発電装置として利用可能

また、代表取締役の平澤潔氏によると、自動車メーカーと協力して、このウォーターエネルギーシステムを搭載した電気自動車を作っていきたいとのこと。

・質疑応答

Q:「日経エレクトロニクス」からの質問。セルの中では結局水素が移動しているわけだが、水を水素イオンに変えるのは触媒なのか?水1リットルで何ワットぐらい作れるのか?寿命はどれぐらいなのか?

A:水素発生のところは質問の通りで、物理エネルギーや電気エネルギーは加えておらず触媒による反応のみ。1セルで0.7ボルト、ワットで言うとセルの面積と関係しており、青いカバーをしているスタックで120ワット、セルが40枚入っている。出力で言うと6~7アンペア程度。全体で500ワット、1キロワット出せと言うのも可能。

Q:120ワットの場合、水はどれぐらい必要か?

A:青いスタックで言うと250ccで1時間半ぐらいはずっと動いている。装置の大きさにもよりけりなので簡単には言えないが、白いスタックであればこれより大きいのが入っているので2リットルで7時間ぐらい動く。

Q:「環境ビジネス」からの質問。自動車はどのようにして動くのか?

A:自動車の動力そのものは電気モーターであり、先ほどの白い箱で電気エネルギーを発生させる。

Q:1リットルでどれぐらい走ることが可能なのか、速度はどれぐらい出るのか?

A:1リットル入れて1時間ぐらい走る。時速はサーキットなどを借りて実験した方がいいと思うが、時速80キロぐらいまでは出たことがある。

Q:レアメタルは使っているのか?

A:水素燃料電池に使っているレアメタルを使用しているが、水素燃料電池より使っているわけではない。一酸化炭素の発生はないので耐久性についても通常の水素燃料電池やメタノール型燃料電池よりも耐久性がある。

Q:自動車に積むようなスタックでどれくらいの価格がするのか

A:手作りなのだが、現在、200万円ぐらいかかっている。普及ベースでは10分の1程度で済むはず。水素燃料電池よりは常に安い。水素貯蔵のための装置などが不要なのでその分だけ安くなる。

というわけで、次は実際にこのデモシステムが動いている様子と自動車が走行する様子をムービーで見てみましょう。

・次の記事

水から電流を取り出す「ウォーターエネルギーシステム」デモムービーいろいろ - GIGAZINE

・関連記事

水一滴で活性化可能な電池を日本人が開発 - GIGAZINE

シャープ、モバイル機器向けに大容量燃料電池の実用化へ - GIGAZINE

東芝が5分で充電可能、10年以上の長寿命を実現した充電池を開発 - GIGAZINE

ソニー、植物のぶどう糖で発電するバイオ電池を開発 - GIGAZINE

外出時に携帯電話の電池が切れた場合、どうすればいいのか - GIGAZINE

全面が太陽電池パネルに覆われたすごいビル - GIGAZINE

遺伝子操作したウイルスを用いて、薄型で大容量の電池を開発 - GIGAZINE

単三電池で高エネルギー電子ビームを発生できる「超小型電子加速器」 - GIGAZINE

ノートパソコンや携帯電話のバッテリー消費電力を大幅に低減することが可能に - GIGAZINE

大量のジャガイモを直列につないでバッテリーに - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, 取材, Posted by darkhorse

You can read the machine translated English article I went to see a new generation system "W….