スマートフォンなどから電源や色などを操作できる「スマート電球」の中身はこんな感じになっている

BluetoothやWi-Fi機能を搭載し、スマートフォンなどから電源のオン・オフや色の切り替えなどが可能な「スマート電球」製品が増えています。エンジニアのエミール・チェリチェス氏は、そんなスマート電球を分解し、Wi-Fi対応のスマート電球に書き換える様子を公開しています。

The anatomy of a smart bulb – Emil CHERICHES

https://cheriches.com/smart-home/2023-10-07-the-anatomy-of-a-smart-bulb.html

チェリチェス氏の自宅ダイニングルームには7つのスマート電球が設置されているとのこと。しかし、すべての電球をオン・オフしようとすると、点灯や消灯までにラグが発生する、一部の電球が正しく動作しないなどの問題を抱えていました。

チェリチェス氏はUSBドングルを使ってスマート電球を制御していましたが、ドングルと電球の間にかなりの距離があり、コンクリート製の壁もあったため、これが不具合の原因だった可能性があります。そこで、チェリチェス氏はスマート電球をWi-Fiで制御できるよう改造すべく、AliExpressでスマート電球を注文しました。チェリチェス氏のもとに届いたスマート電球が以下。

スマート電球をデザインナイフなどを用いてどんどん分解していきます。

口金を外し、基板の一部が現れました。

グローブの部分も切り取って分解。

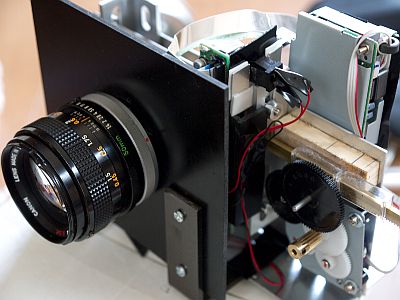

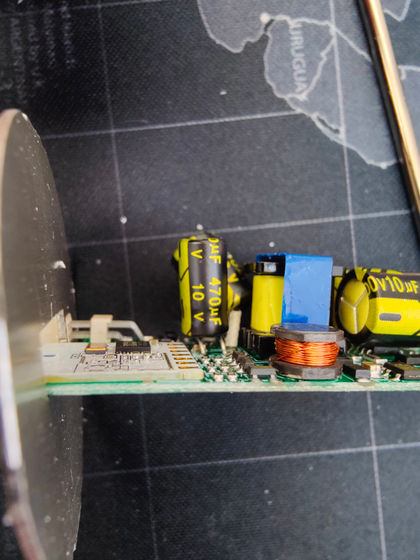

最終的に基板だけを取り出すことに成功。基板を確認したチェリチェス氏は、「この電球はCB2Lモジュールで動作するBK7231Nチップを搭載しています。また、この電球の制御はすべてパルス幅変調(PWM)で処理されるようです」と述べています。

チェリチェス氏によると、今回はWi-Fiによる制御を行うために「OpenBK7231T」というオープンソースのファームウェアをインストールするとのこと。

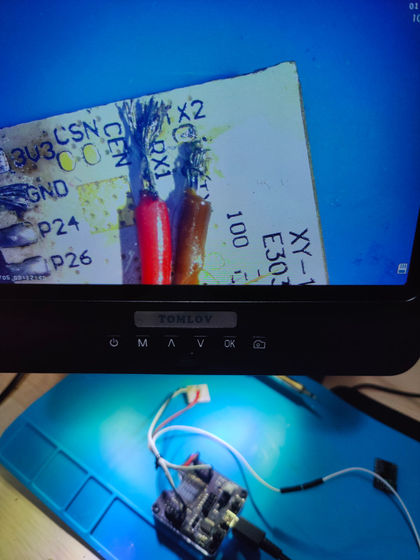

ファームウェアのインストールにあたっては、スマート電球に搭載された基板から、不要なモジュールのはんだ除去を行う必要があります。チェリチェス氏は7つの接点から慎重にはんだの除去を行いました。その後、チェリチェス氏は基板上の「RX1」「TX1」「CEN」「GND」「Vcc3V3」にケーブルのはんだ付けをしました。

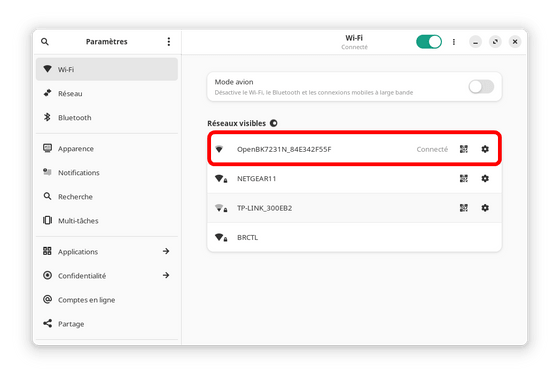

はんだ付け作業の次はコンピューターに接続し、フォーマットを行います。フォーマットに成功すると、デバイス上に「OpenBK7231N」というWi-Fiネットワークが表示されるようになります。

ファームウェアの書き換え作業はこれで完了。その後は分解したスマート電球を再度組み直します。

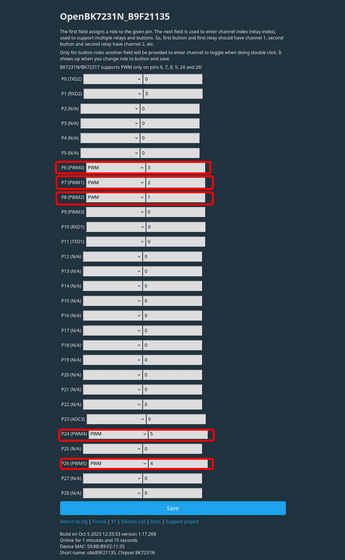

再びコンピューターに接続し、スマート電球のメイン・インターフェースにアクセス。LEDの色切り替えに必要なピンを設定します。チェリチェス氏は「P6にPWM3番を設定、P7にPWM2番、P8にPWM1番、P24にPWM5番、P26にPWM4番を設定します」と解説しています。

チェリチェス氏に対しては「スマート電球をWi-Fi対応に改造することは確かに素晴らしいアイデアですが、改造に時間がかかります。たとえ10倍のコストがかかったとしても、元からWi-Fi対応したスマート電球を購入した方がいいかもしれません」との指摘の声もあります。一方でチェリチェス氏は「今回の作業を通じてはんだ付けやコンパイルなどの作業は集中して楽しめる私の新たな趣味になりました。より高性能な電球を買うかどうかは考え方しだいです」と述べています。

・関連記事

IoT企業が突然「夜逃げ」してアプリとサーバーが停止、照明やセンサーが操作不能に - GIGAZINE

スマートホームの室温調節器を各世代ごとにCTスキャンしてみた結果とは? - GIGAZINE

ロボット掃除機・スマートホーム家電・ルーターなどさまざまなIoT・デバイスを全部まとめて接続し管理&自動化も可能な「Home Assistant」を使ってみた - GIGAZINE

バイデン政権がIoTデバイス向けの新しいセキュリティ基準準拠ラベル「USサイバートラストマーク」を発表 - GIGAZINE

Amazon Echoがついにスマートホーム用標準規格「Matter」対応へ - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article The inside of the 'smart light bulb' tha….