「どこを虫眼鏡で見られても恥ずかしくない」というディテールを成立させた『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』装飾・渡辺大智さんインタビュー

『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』公開に合わせて、メインスタッフの方々にインタビューを実施しました。大友啓史監督、音楽・佐藤直紀さん、美術・橋本創さんに続いては、装飾の渡辺大智さんです。具体的に「美術」と「装飾」の仕事の違いは何だったのか、本作ではどういったこだわりの装飾を行ったのかなどについて、話をうかがいました。

映画『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』公式サイト

https://wwws.warnerbros.co.jp/rurouni-kenshin2020/

GIGAZINE(以下、G):

渡辺さんが手がける「装飾」は、「美術」とともに映画の見た目に携わる役職です。大友監督は以前、映画「ミュージアム」のティーチインイベントで「美術が構成・大枠を考える仕事だとしたら、装飾はキャラクターのディティールのストーリーを語っていく大切な仕事」と語っておられました。『るろうに剣心 最終章』でいうと、この「装飾」と「美術」の境目というのはどのあたりなのでしょうか?

装飾・渡辺大智さん(以下、渡辺):

まずは美術が台本を読んで、世界観を1枚の絵にしてくれるんです。たとえば「ここのセットはこういうもの」「このセットならこういう絵」という感じです。そこに対して、置かれているものや貼られている掲示物、とにかく何でもかんでも用意していくのが装飾です。各キャラクターが身につけている道具や刀、履物や帽子などは、キャラクターデザインの澤田石(和寛さん)などと話をしていきます。

G:

「こういうもの」と言い始めるときりがないぐらいにたくさん手がけておられるんですね。

渡辺:

人が空間の中で動く限り、何かしら「モノ」が付随してきますが、そこでキャラクターに合わせたものを用意するのが映画の「装飾」のお仕事、ということですね。『るろうに剣心』はもう、とにかくキャラクターが立っている人たちが多いので、台本を読んで……台本といってもある程度の流れしか書いていないんですよ。その流れの中で、たとえば「人が立ち上がる」という動作があるとき、それは何か理由があって立ち上がっているわけですよね。何かをしようとしたのか、気になるものがあったとか、それこそどこかで火事があったとか。

小説であれば書かれているかもしれませんが、台本だとそこまで書かれているわけではないので「この動きをするということは、こういう事情があるだろうから」と考えて必要なものを用意します。暗い中を歩いて行くことになるなら、現代が舞台の作品ならスマートフォンで照らすとか、懐中電灯やライターを使うとか選択肢があるので、監督に「どうしますか?」「だったらこういう道具にしましょう」とプレゼンしたり。『るろうに剣心』の場合、大友監督は「好きなようにやってくれ」という人なので、想像力豊かにやらせてもらっています。時代感を損なわないようにしつつ、ある程度のウソはつけるというか、遊ぶ余地がある。

美術と装飾はすごく、本当に蜜月の関係です。その中で、大友さんがよくいう「ディティール」の部分は我々装飾部がやっていますが、単に言われたとおりに「あれやって、これもやって」とやるのではなく、こちらから「こういうことできますよ」と言える関係で、アクセルを踏んだりブレーキを踏んだり(笑)。世界観の中で、人の営みを作らせてもらっています。

G:

渡辺さんは大友監督とは長い付き合いだと耳にしています。それだけに、かなり自由にできるという感じなのでしょうか。

渡辺:

「自由」といっても、好き勝手にやっていいというわけではないですけど(笑)、わりと発想を気に入ってもらっているというのかな。僕だけではなく、チームのことをすごく信頼してくれています。こうやって取材を受けていてふと思ったんですけれど、これでシリーズを5作品やりましたけど、1作目からこの部署はチームの人間がほとんど変わっていないんです。

G:

ええっ、10年でそれはすごいですね。

渡辺:

もちろん、抜けてしまった人もいますけど、10年間、同じ作品のものを作ってきたチームだということで監督も1つ1つ信用してくれているし、監督だけではなく谷垣さん、美術の橋本、キャラクターデザインの澤田石、みんな話しやすいというか、同じスタートラインからやってきて、作品に対して共通の意識を持ったチームでやれたと思います。

G:

5作品も一緒にやってくると、もう知り尽くした関係に(笑)

渡辺:

そうですよ、『インディ・ジョーンズ』でもこれまで4作品ですからね(笑)

G:

美術の橋本創さんによれば、『The Beginning』に出てきた小萩屋は、台本にはない独自の設定として、もともと芸者がいた元置屋とつなげているといのことでしたが、装飾の観点でもそういったイメージの詰め方はするのでしょうか。

『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』美術・橋本創さんインタビュー、台本にない部分を補強することで作品の深みが増す - GIGAZINE

渡辺:

橋本から「置屋だったという設定にしたい」という話があってので、ベースとしては女性がいる空間のイメージなんだなとは思いました。あと、雪代巴がいるということで、映画の中で「女性らしさ」が重要になると思ったので、担当した女性スタッフには「女性らしさ」を活かしてほしいと伝えました。巴が来てからは花とかがあるとうれしいという話はしましたね。あとは、時代劇のベースメントをすごく大切にしました。「大友監督の世界観」も「橋本の世界観」も、人間くささが何重にもレイヤーになっているようなセットが必要とされるので、そこは俺が見ても「こんなに飾るの!?」というぐらいに飾りました。

G:

(笑)

渡辺:

「人の営み」がすごいんですよ。小萩屋には調理場がありますけど、人が生きていく上ですごく重要なテーマの1つである「食べる」という行為にまつわる空間で、しかも普通の民家ではなく、自分たちが食っていくための生業(なりわい)としてやっているという空間でもあるから、そこは思っている以上にしっかり突っ込んでいかないといけないんじゃないかというのがありました。

G:

作中に出てきた「赤べこ」でもそうでしたが、料理もいろいろな種類が出てきて、作品の中で生活できるなという感じがありました。

渡辺:

やはりそこは、朝起きてすぐの調理場には湯気は立っていないだろうし、でもごはんを作り出す時間帯なら湯気は立つだろうし、というところまでみんな考えてやっていたと思います。僕らだけではなく演出や助監督の部署もだし、大友さんもそれを欲しているだろうし。そこで逆に「ここはない方がいいんじゃないですか?」と言えるようにもしておかないといけないですし。たとえば朝から湯気が立っている絵を欲しがる人もいるけれど、でも起き抜けから調理場に湯気が立ってるのはおかしいですよね。「湯気があるかないか」の差は明確でなければいけないです。その中でもウソをついてまでやった方がいいのか、とか。剣心と巴が二人で暮らす家も、そういうところを大切にやってくださったと思います。あの家には、装飾部のスタッフが実際に暮らしてみたんですよ。

G:

えっ?(笑)

渡辺:

やっぱり、実際に住んでみた方が話が早いんですよ(笑)。火を起こすのって、大変じゃないですか。実際にやってみることで、いろりに火が入っているときとないときとのリアリティというのも全然変わってくるし、1日2日であっても、住んでみると「ここにこれがあるのは不自然」とか「これがあった方がいい」とかもわかってきて、図面とは変わる部分もある。それは醍醐味の一つですね。

G:

印象的なアイテムとして、巴の持つ「風車」があります。手作り感があるのは当然のことなのですが、その中でも「お母さんが子どものためにがんばって作った」かのような印象を受けるものでした。実際のところ、どのように作られたものなのでしょうか。

渡辺:

どうやったんだったかな……?たぶん、今「作って」といわれて作れる人はなかなかいないから、スタッフの誰かが作ったか、倉庫から選んできたかだと思います。スタッフの1人が、膨大なストックを持っていて。「風車」は実は大事で、2作目の『京都大火編』でも剣心が新井青空の家に行く前に、剣心が子どもに風車を買ってあげているシーンがあって、「剣心が過去を思い出すアイテム」として出てきています。ぜひ、過去の作品も見直してみてください。……やった、これで俺の仕事は終わったというレベルだ(笑)

G:

(笑)。これは、シリーズをもう1周見直すときに気になるポイントですね。アイテムという点では、『るろうに剣心』には多数の刀剣が登場します。特に『The Final』だと縁の倭刀をはじめ、さらに刀の数が増えたような印象があります。

渡辺:

1作目の鳥羽伏見の戦いのシーンで剣心が使っている、人斬り抜刀斎時代の刀は、吉川晃司さんが演じる鵜堂仁衛も使っている刀です。2作目・3作目だと、志々雄の刀は特にこだわって作りました。そして、1作目をやったときには、まさかシリーズがここまで続くとは思っていなかったのですが、逆刃刀は、毎回作り直しています。

G:

え!?

渡辺:

刀って作ると結構高いんですけれど、『京都大火編/伝説の最期編』のとき、美術の橋本から「ちょっとデザインで気になる部分があるから作り直したい部分がある」と相談があって、作り直しました。それで完璧なものができあがって撮影に使用しました。今回の『The Final』でも再び作り直しまして、3本目です。作っている側の技術が上がったこともあって、予算はかかりましたが、今回は今までで一番いいものができました。こうして毎回新しいものをオートクチュールのように作れるというのは、役者さんにとっても気持ちがいいものだろうとも思いますし、そもそも新しいものをちゃんと作れるというのもなかなかないことですから。

G:

なるほど。

渡辺:

縁の倭刀も、橋本が躍起になってデザインしてくれたおかげで作ることができました。もうね、台本に書いてあるものが、小道具の会社に行ってもないようなものばっかりなんですよ。「斬馬刀」とか「ガトリングガン」とか。

G:

(笑)

渡辺:

なければ毎回新しく作ることになるから、スタッフの腕が磨かれていくんですね。それに「こういうものが作れる人を新しく入れよう」ともなりますから、どんどんチームが強くなっていった感覚はありますし、出来栄えは、僕としては今回が最高だったと思います。シリーズが5本もあると、どこかつながってくるんですよね。その中で刀は重要なアイテムですから、よかったなと思います。それに僕、中学生のころから中村達也さんが大好きだったんです(笑)

G:

新井赤空!

渡辺:

そう、『京都大火編』の新井赤空役に中村さんがキャスティングされて、2人で飲む機会があったんです。「赤空といったら、この作品で一番重要な刀を作った人なんだから、頑張ってね!」なんて酔っ払いながら言ったら、向こうも「おお、分かった」なんて言って。まさに刀を作るシーンも出てきましたから、やりがいもありました。あの人たち(「るろうに剣心」のキャスト、スタッフ)、直接はあまり口に出さないんですけれど、心のどこかではきっと刀のことも思ってくれているだろうから僕らは仕事ができるんだと思います。ラーメン屋さんで、お客さんが「うまい」と言ってくれるから、あるいは言わなくても思ってくれているから作れるみたいなところですね。言葉には出さなくても、お芝居を観ていたら「作ってよかった」「こういうセットにしてよかったな」と思います。むしろ、「この道具よかったよ」って直接言われたら「そんなキャラかよ!?」って(笑)

G:

(笑)

渡辺:

佐藤健くんは「ラバー刀は特許取った方がいい!」って言ってくれましたね。アクション用の刀で、本当にすごいんですよ。1本作るのに丸1日かかるぐらいのもので、うちの小道具の稲村さんという人しか作れなかったんです。アクション部からは「ウソだろ!?」みたいな本数をくれと言われるので、がんばって作って(笑)。それを、この『最終章』の試写の時だったかな、「特許を取った方がいいぐらい、いい刀です」みたいに言ってくれたんです。俺も、1作目の時には「特許を取った方がいい」と言っていたぐらいですからね(笑)

G:

(笑)

渡辺:

でもほんと、稲村さんが作る刀じゃなければできなかった作品だと思います。その後、稲村さんが作っているのを見て、他の小道具さんもマネして作るようになっていったという流れです。このアクションを撮るにはあれがなければ難しいので、言ってくれてうれしかったです。

G:

それほどまでに他のものとは違うんですか?

渡辺:

あのアクションを硬いものでやっていたら人が死んじゃいますし、かといって柔らかすぎると、当たったときに「バシコーン!」とバラエティ番組みたいになっちゃう(笑)

G:

なるほど、バランスが絶妙な具合なんですね。

渡辺:

それを1本1本、丁寧に作ってくれたんです。実際に、事故が起きなかったというのがすごいことだと思います。現場では本当にひっぱたいていますからね(笑)。でも、当たっても痛くないというか、ケガはしないようにできている。

G:

気になる……。

渡辺:

作り方を聞いたらびっくりしますよ。企業秘密ですけれど(笑)

G:

最初に話に出した映画「ミュージアム」のティーチインの時、渡辺さんは細かい部分まで見てほしいということで「虫眼鏡で見て欲しい」と表現していましたが、本作で「虫眼鏡で見てほしい」ポイントはどういったところでしょうか。

渡辺:

これは、言い出すと「全部」ですね(笑)。すごく心血を注いで、驚くほどの数のスタッフが関わっていますので。どこを虫眼鏡で見られても恥ずかしくないものになっているので、遠慮なく虫眼鏡で見てください。虫眼鏡で見るほどの人は、たぶんこの作品だとか時代とかに興味がある人だと思うので、実際に見てもらうと、いちいち面白いものがいっぱいあると思います。ぜひ細かく見てもらえるとうれしいです。

G:

先ほどお話の中に「湯気」が出てきましたが、匂いなどのように、目に見えないところでもこだわっているところは多いのでしょうか。

渡辺:

僕らの仕事ではない部分ですが、『The Final』の冒頭に出てくる蒸気機関車とかもそうですね。蒸気機関車の匂いなんて、そうそう嗅ぐ機会がないですけれど、そんなものでも当時の営みとしてあったリアリティで見せられているなと思います。営みを作るのは僕らだけじゃなく、映画の全スタッフなんですよね。それで、あのシーンを冒頭に持って行くというのもまたすごいなと思いました。「匂い」ということだと、ガトリングガンを撃ち続けたら、その匂いというのがあるだろうし、『The Final』であちこち燃えているところだとその匂いがあるだろうし、食べ物にもそれぞれに匂いがある。それを感じられるような撮影になったと思います。『The Beginning』に出てくる、蛍が舞う中での戦いだと「夏の匂い」って感じがしますよね。そういうのを、匂いは出せないけれどお客さんに嗅がせたいからこそ、目に見えるものの中ですごく頑張ったと思います。

G:

映像と音だけしか出ないけれど、匂いまで伝えようと。

渡辺:

匂いは、たとえ嗅ぎたくなくても嗅いでしまうものだけれど、映画で伝えるのは難しいです。それを目に見えるもの、聞こえるもので伝えるためにはどうすればいいか、大友さんもすごく気を遣ったところだと思います。

G:

直接的に本作とは関わらないのですが、小津安二郎監督が『家族』という映画で、小道具として出した飲み物の高さをそろえるようなこだわりがあったという話を聞きました。そういったこだわりは、今の映画撮影でも行われるものなのでしょうか。こだわりを貫き通すことで映画にいいことはあるのだろうか、とも思うのですが……。

渡辺:

そういったこだわりは毎カット毎カットやっているのだと思います。そこに注がれている、たとえばお酒の量1つとってみても、その人の気持ちというのが出ますよね。それが現場では1つの答えになります。注ぐ側からすると「高さをそろえる、一緒にする」ということに意味があるということだし、そこに答えがあるからこそ自信を持ってお芝居できるということもあるだろうと思います。台本を読んだとき「ここは寄りを撮るだろうな」とか、感覚としてありますが、感覚ではなく意味があった方がいいでしょうし。シーンにとっての基準というか、「バイブル」といってもいいものになると思います。小津安二郎のそのこだわりは知りませんでしたが、本当に、その通りだと思います。

G:

なるほど。

渡辺:

ただ、今のご時世では難しくなってきているところかもしれません。現場で撮影をしていて、そこまでこちらが言っていいのかなと言うこともいろいろとありますから。ただ僕は「これは意味がある」というものに関しては、監督と話をするようにしています。『るろうに剣心』でもそういうことを気にして全編やっているから大丈夫だろうという気がします。まさにさっきの「虫眼鏡で見てください」というところですね。最近の映画だと『ノマドランド』はその塊ですから、見てみると面白いと思います。

G:

今回、装飾をするにあたって原作はどれぐらい参考にされたのでしょうか?

渡辺:

実は、僕はあまり読まないようにしていました。他のスタッフたちはみんな読んでいるから、濃い話だとぱっと会話が成り立たないこともあるんですけれど、原作を読んでいる人だと文脈を知っているからそのまま流してしまうようなところでも、詳しくわからないからこそ「そこはこういうのもアリでは」と別のアプローチをできるというところもありました。原作を読みこんでいたら書いてあるから分かることを、自分の力で気づくことができるというのもうれしいですね。もちろん「ここは読んでおいた方がいい」と言われたところは読んでいましたが、「これを描いた方がいいのでは」と原作のイメージに引っ張られすぎないようには気を付けていました。たとえば、縁の上海の会社、どういうものなんだろうとか、そもそも名前は何だろうとかは、原作を詳しく知らないからこそ気になったポイントでした。

G:

なるほど。縁の上海時代については、美術の橋本さんもいろいろと原作にない部分を「こうだったのではないか」と自分なりにサイドストーリーで埋めていて、こうやって描かれていない部分も補完することで積み上げていくのだなと感じました。

渡辺:

そのあたりは話し合いましたね。「儒教」とか言い出した時点で「それ、もう調べてるから。こういうのどう?」みたいに話ができました。橋本はすごく悩んで考えていて、俺はいろんなリアリティから追及したいなと思ったんです。縁はどうやって日本に来たんだろう、そもそも中国にはどうやって行ったんだろう。そう考え出すと、すごいコネクションがあるのではないか、そうなると中国だけではなくアラブとかとも貿易をしているんじゃないか……とか。

G:

どんどん広がっていきますね。こういったイメージは、装飾部では共通して持つんですか?

渡辺:

最初はわりと勝手です(笑)

G:

えっ(笑)

渡辺:

台本を読んでどうアプローチするか、この規模の作品だと最初の1~2カ月ぐらい、とにかく調べ物をする時間というのが膨大にあって。膨大と言っても限りはありますが、その間は「こういうのを調べてきて」とは言わないようにしています。するとみんなが好き勝手にいろいろな方向を調べて、本棚には古本屋で手に入れてきたような資料がぶわーっと並んでいきます。それを見て「これは調べてる方向がちょっとズレてそうだ」と思ったら伝える、とかですね。スタート地点では知識はゼロに近い方が、いろいろなものを集めるので面白いんじゃないかと思うんです。最終的に、みんなが持ち寄ったものを増幅させれば、間違いなくいいものになるということはわかっています。僕らの場合、集めたものは形にしなければいけないので、できもしないことを無尽蔵に集めても「できないよ」「いくらかかるの」で終わってしまう。

G:

確かに……。

渡辺:

でもそこはもう10年間同じ作品をやってきたメンバーばかりですから、そんな無駄はなく進められました。組織として問題が全くなかったというわけではないけれど、作品を作る上ではみんな同じ方向を向いていましたから、装飾部は「優良企業」だったと思います(笑)。それは、ちゃんとした台本がドンとあるからですし、これまで作ってきたシリーズ作があるからズレることがない、修正が簡単にできるので、1つ同じ所を見てチームとして作れたなと。こうしてインタビューに答えてますけれど、あくまで僕は顔になっているだけで、チームの仕事でした。本当に、すばらしいチームと一緒に仕事ができたと思います。

G:

本日は貴重なお話、ありがとうございました。

最後は、このシリーズの大きな見所でもあるアクションを手がけたアクション監督の谷垣健治さんと、再び登場の大友啓史監督の対談インタビューを掲載予定です。

・関連記事

「るろうに剣心 最終章 The Final」の大友啓史監督にインタビュー、シリーズ完結2部作にどう挑んだのか - GIGAZINE

『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』音楽・佐藤直紀さんインタビュー、時代劇の枠を超えた作品をふさわしい音楽で補う - GIGAZINE

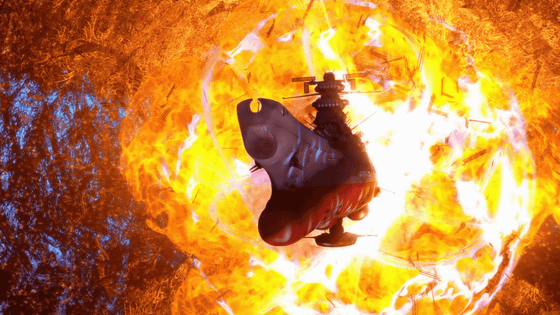

アニメ52話を120分に凝縮した濃密作品『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択」福井晴敏&皆川ゆかインタビュー、「アストロ戦士」の働きっぷりとは? - GIGAZINE

『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択』佐藤敦紀ディレクターインタビュー、「艦隊集結」シーンBGMを新録で復活させ旧シリーズの体験を再現 - GIGAZINE

『シドニアの騎士 あいつむぐほし』吉平“Tady”直弘監督インタビュー、ほぼ全データを最新技術に合わせて一新しシドニア愛を詰め込んだ作品を送り出す - GIGAZINE

連載より単行本1冊分を一気に描くのが「得意距離」という『映画大好きポンポさん』原作者・杉谷庄吾【人間プラモ】さんにインタビュー - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 映画, インタビュー, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Interview with Mr. Daichi Watanabe, deco….