「ゴミ人間」を「人間っぽくない」動きにまとめ上げた「映画 えんとつ町のプペル」アニメーション監督・佐野雄太さんインタビュー

2020年12月25日(金)から公開中の「映画 えんとつ町のプペル」には、作品をまとめる監督とは別に「アニメーション監督」が置かれています。この役職を担当した佐野雄太さんが、どういった仕事を果たしたのか、詳しい話を聞いてきました。

『映画 えんとつ町のプペル』公式サイト | 大ヒット上映中!

https://poupelle.com/

GIGAZINE(以下、G):

『映画 えんとつ町のプペル』で佐野さんはアニメーション監督を担当していますが、アニメーション監督というのは何をする存在なんですか?

アニメーション監督・佐野雄太さん(以下、佐野):

作品によっていろいろ違うので、一概には言えないんですけど、基本的に「監督」は全体を見る「演出の総責任者」です。アニメーションの場合はそれ以外に、アニメーション自体の技術の問題がありますので、それを全部統括する「動きについての責任者」が必要です。その役職が、作画の場合は「作画監督」、CGの場合は作画ではないので「アニメーション監督」ということです。

G:

「3DCGの動きの監督」というのは、どういった仕事が求められるのですか?

佐野:

基本的にアニメーションといっても、演技をしているわけなんです。その演技を個々のアニメーターがそれぞれ作ってしまうと、全部バラバラの演技になってしまうんです。誰かが監督をしないと、クオリティもばらばらになってしまいますし、クオリティが高いとしても、作品に要求されている動きじゃないと、違うものに伝わってしまいます。そこで、「演技が今回の作品のクオリティに達しているか」とか、「作品の方向性に合っている動きをしているか」という所を全部まとめるために、監督が必要という感じですね。もちろん僕自身もアニメーションを作ってはいるんですけどね。

G:

『映画 えんとつ町のプペル』は絵本が原作として存在しますが、絵本は動きません。それを実際に3DCGとして動かすにあたり難しい部分はどこですか。

佐野:

難しい所は非常にたくさんありますが、まず、本作に出てくるキャラクターには、かなり個性的なプロポーションの人が多いので、「動く時に、どういうふうに動くのか」を考えるのがかなり難しいです。人間に近いキャラクターだと、基本的には人間と同じ動きをさせればいいんですけど、本作では、人間の形はしているんだけど実際の人間だったらこんなに肩幅の広くて足が短い人はいないだろうとか、そういう感じのキャラクターが多くて。逆に恐竜とかだったら全然違うモノなので、それはまた別の難しさはあるんですけど、多少簡単なんです。

佐野:

本作のキャラクターは「プロポーションは全然人間と異なるのに、キャラクターは人間」なので、見る人は、人間の動きを期待して見るわけですよ。だから、人間らしい動きじゃないといけないんですけど、人間の動きをそのまま動かすと本作のキャラクターとマッチしなくて全然違う感じになってしまう。

G:

「全然違う動き」ですか?

佐野:

たとえば、本作のルビッチというキャラは、体形的には2、3歳くらいの幼児体形なんですけど、実際は2歳ではなく、大人らしい考えをするわけです。だけど、要所要所でプロポーションと同じような動きをした方が、作品を見ている方としては「こういう動きかわいいな」という風に思うし、場面によっては、ルビッチの「自分の意志をしっかり持って大人っぽい考え方をする」という部分を出さなきゃいけないといったことがあります。あと、ブルーノの見た目は、人間というよりは巨人ですよね(笑)

G:

そうですね(笑)

佐野:

そんなキャラクターと、身長が90cmくらいのルビッチがどういうふうに掛け合うかとか。そういうのは普通の人間界にはないんですけれど、見ている人は普通にあり得るものとして見るわけなので、ちゃんと見せないといけない。そういうところがすごく難しいです。

G:

なるほど、いわれてみると確かに。

佐野:

アニメーションは基本的には、本当の人間界のプロポーションと同じものを作ることはないので、どんな作品でも同じ問題はあります。本作はデザイナーの福島敦子さんがしっかりしている方なので、キャラクターが、ぱっと見はリアルな人間っぽいんですけども、実際はすごくデフォルメが効いていて、人間とは全然違うプロポーションなんです。だから、「ウソはつけないけど、ウソをつかなきゃいけない」。そこがすごく難しいポイントでした。

G:

ああー、それはなんとも……(笑)

佐野:

モブのキャラクターとか、その辺を歩いている人とかも、すごく肩幅が広くて、なで肩なんです。そんな人って普通いないですから。手を動かすだけで肩がグワングワン動いちゃって、これは目立ちすぎるから、肩を動かせないなって(笑)。そういう所がかなり大変でしたね。

G:

そう聞くと、全体をまとめる監督の役割は重要ですね。

佐野:

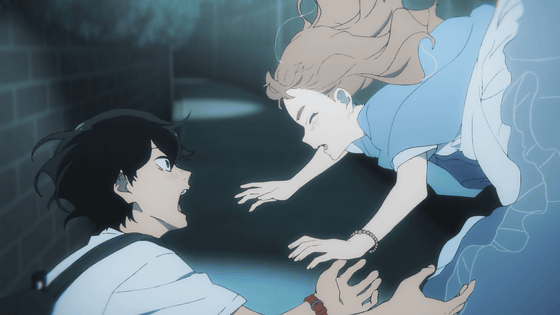

一番問題だったのは、もう1人の主人公のプペルですね。プペルは「ゴミ人間」なので、人間じゃないんですよね。だから、普通に動きをつけちゃうと、着ぐるみを着た人間みたいに見えちゃうんです。でも、中に人が入っているように見えてはダメで「ゴミ人間」という生物の動きをしていないといけないんです。……だけど「ゴミ人間の動きにしてください」って言っても誰も分かんない(笑)

G:

(笑)

佐野:

「ゴミ人間ってなんですか?」って(笑)。動きをつけるアニメーターは人間なので、プペルの動きも人間ぽくなってくるんです。だから、「ちょっとこれ人間っぽいんで、もうちょい人間ぽくしないでください」と。

G:

そんな指示、ありえたんですね(笑)

佐野:

「人間っぽくしない」のは、結構大変なんです。プペルには両目っぽいものが付いているんですけど、「目のようなもの」が2つそろっていると、人間は「これは人間の顔だ」と認識しちゃうので、「ちょっと目をずらして」とか。両目がいつもちょっと違う方向を向いているとか、ちょっと傾いているようにしました。あと、真っすぐ振り返る動きも、人間だったら振り返る時は目線が先行して、顔が向いて、体が向くという動きをするんですけども、プペルの場合は、全部一緒に動かすようにしたりとか。うまいアニメーターだと、無意識に顔から先行する動きをつけてしまうんですけど、そうすると人間ぽくなってしまうので、「もうちょっと下手につけてください」って。

G:

あえて下手にしないとダメとは。

佐野:

プペルは徐々に変化があるので、最初は顔とかのガチャガチャ感を強めにして、動きもちょっとおかしくしておいて、変わっていくのがわかるように動きをつけました。そういう調整はかなり難しかったです。個々のアニメーターさんが自分の考えの「ゴミ人間の動き」をつけてくれたんですけど、それを全部まとめて、全体としての方向性をつけるために監督的な立場の人間は重要だったと思いますね。

G:

納得です。本作は1437カットで構成されているとのことですが、制作にあたってはどれぐらいの時間がかかっているのですか?

佐野:

制作は……どのくらいだろう。実際にアニメーションの部分を作る作業が本格的に始まったのは2020年に入ってだったと思います。3Dアニメーションの場合はかなり準備が必要なので。

G:

なるほど。

佐野:

モデリングや、そのモデルに骨をいれていくリギングといった準備作業にかなり時間をかけていて、「アニメーションを作り始めないと」といいつつなかなか始められなくて。本当に、制作中は何をやっていたか覚えていないくらいでした(笑)。毎日毎日アニメーションのチェックをしまくっていました。

G:

2020年に入ってからというと、アニメーション作業は、ちょうど新型コロナウイルスの流行と重なっているということですね。

佐野:

そうですね。うちの場合はリモート環境に移行するハードルは高かったんですが、PCがあればできる仕事なので、リモートの環境を作りさえすればかなり仕事をしやすくすることができて、比較的、影響は受けていないんです。通勤時間もなくなるので、自分の時間を有効に使える点はかなり助かりました。だけど、どうしてもリモート作業だと、声とか音がズレてしまうので、口パクとか動きに合わせるのがかなり難しくて、そこは手探りで(笑)

G:

ええー(笑)

佐野:

「この辺でしゃべってるな」と予測して動きをつけるという。作画だと「ここでこうやってしゃべるな」というタイミングを自分で考えて口パクをつけるんです。それで後から声をあててもらうんですけど、CGの場合はプレスコで、先に声や音をとることが多いので、その音を聞きながらやらないと動きをつけられない、できないという人が結構多いんです。リモート環境ではそれが難しかったので、大変だったと思います。

G:

この『映画 えんとつ町のプペル』はSTUDIO4℃初の長編フル3DCG映画だということですが、過去のインタビューを読んでいると、制作フローについて、他のアニメ制作会社は「いつものやり方」で進めるところが多いのに対して、STUDIO4℃では時々に応じて見直してスタートするのがこだわりかもしれない、という話を見かけました。本作では、どういった見直しが行われたんですか?

佐野:

見直しというわけではないですが、レンダリング周りでは圧倒的にマシンパワーが足りなくて、かなりマシンを買い足しました。環境が毎回変わるのは、STUDIO4℃のいいところでもあるんですけど、一方で、悪いところでもあるんです。テレビシリーズの制作とかであれば、同じ制作フローでやれるので、決まっているところは決まったままに、それ以外のところクオリティを上げていけば、どんどんクオリティをあげられるんです。でも、うちは全部1からやり直すので、新たなチャレンジをいろいろできるのはいいんですけど、開発する所が多すぎて、こだわるところまでいくのがものすごい大変なんですよね。

G:

ああー、そういうデメリットが。

佐野:

なので、今回もその準備に時間がかかった感じですね。アニメーションを本格的に始めるのが2020年に入ってからだったのも、一体どういうふうにやったらいいのかが分からなくて、準備が進まなかったというのが理由の1つです。今回は背景も3Dなんですけど、それがかなりのチャレンジになっています。キャラクターが3Dの作品というのは、過去に短編でも結構やっているので、ある程度のやり方は分かったんですけれども、背景が3Dになってしまうと、情報量も多くて、データ量もものすごく多くなって、どういう風にやったらいいのかが全然分からなかったんです。だから準備もそのまま後回しになって(笑)

G:

置いとこうと(笑)

佐野:

最終的には美術監督が入って、背景チームがすごく頑張ってくれたおかげで完成させることができました。本作ではSketchUpというソフトで背景を作っているんですが、アニメーションはMayaで作っています。キャラと一緒に背景も動くカメラワークを実現しようとすると、SketchUpのデータをMayaに入れる必要があるんですが、SketchUpのデータが重すぎて入れることができず、入れたとしても重すぎてレンダリングが全然できない状態になってしまって……。「どうしよう」「Blenderだと速いらしい」とかいろいろ調べながら、足りないところは手でガチャガチャ書き直したりとかして準備しました。最終的には手でやることになるのが多いです。

G:

最後は力技が効く。

佐野:

なので、3Dベースですが、手でいっぱいレタッチしています。

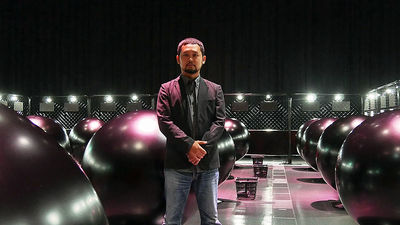

作業中の佐野さん

G:

背景が3DCGになって大変になってくる点には、どういったところがありますか?

佐野:

手描きの背景も大変といえば大変ですけれど、たとえばこの部屋が1カットしか出てこないとすると、手描きだったら1枚描けば終わるんですけれど、3Dの場合、1カットしか出ない背景でも、すべてモデリングから作らなきゃいけないんです。あと、手描きの場合は見える範囲だけ描くのはかなり簡単なんですけも、3Dで作っていくと、どういうふうに見えるかがよく分からないので、見えてない範囲も作る必要があるんですよね。

G:

なるほど。

佐野:

見えていない範囲を作っていないと、後から「ここが見えてないとだめだ」となったりして。その場合、手描きなら足りない範囲を描き足せばいいんですが、3Dだともう一回モデリングからやり直す必要があって大変なので、最初から全部作ることになります。そうすると、ものすごい量の作業が必要なので大変です。

G:

最初の負担が大きい。

佐野:

3Dの利点は、使い回せることです。カメラが2カ所にある場合、美術に描いてもらうと2枚描かないといけないけど、3Dだと1個作っちゃえばカメラの位置を動かして撮影すればよいですから。でも、STUDIO4℃は作画のスタジオとしてずっとやってきているので、作画的なレイアウトをすごく重視しているんです。そうすると、実写的な映像ならカメラで切り取ればいいんですけど、「それだとなんか絵的にカッコよくないな」という感じになるんです。作画の場合は、そのカットごとに背景を描き下ろしているので、カットごとにバシッと決まったレイアウトができるんですよね。だけど、3Dで作って適当に切り取るとなんかかっこよくない。なので、結局は使い回さずに作り直すことになるんです。

G:

バシッと決まったレイアウトのために。

佐野:

3Dでいったん作ったのに、また作り直したりというのは大変です。それに、3Dで作ると、どうしても手描きの質感にはかなわないんです。ちょっとした汚れや傷、デコボコしているというのは、手描きの場合はそう描けばいいんですけど、3Dでそういったデコボコなどを作ろうとすると、ものすごくいっぱいポリゴンがないとできないんですよ。だけどポリゴンの数には限度があるので、「ここちょっと真っすぐすぎるよね」というときでも、真っすぐしかできないんです。

G:

(笑)

佐野:

「わかりました。じゃあレタッチでやりましょう」といって、結局は手で描くことになるんですよね。

G:

なるほど、最終的にレタッチをやらなければならないというのは、そういうことなんですね。

佐野:

テクスチャーも、引きの絵だけではなく、寄りの絵も作るので、解像度がものすごい高くなって、データもものすごい大きさになるし。データが大きくなるとレンダリングもまわらなくなったりとかいろいろあって、すさまじく大変でしたね。

G:

ということは、本作の作業でノウハウが積み上げられたという感じでしょうか?

佐野:

一応ノウハウは積み上がったんですけど、そのノウハウでやるとまた本作みたいに大変になるので、今後さらに積み上げていかないといけないと思いますね(笑)

G:

レンダリングの話だと、本作の制作にあたっては、地下にレンダーファームを増設したと聞いています。

佐野:

フル3Dの場合、何をするにもすべての作業にレンダリングが必要です。普通のアニメだと、キャラクターのべた塗りでノーマル色・影色の2色とか、1980年代とかのこってりした作品だと2号影という影が加わって3色とかなんですけど、本作のキャラクターには、絵本のような感じで、汚しや立体感といった質感が入っているので、それを表現するためにいっぱいレンダリングしているんですよ。ルビッチを1人レンダリングするためにも、普通のべた塗りのノーマル色と影色に加えて、「ここまでが影ですよ」という指示をするためのマスクもレンダリングしています。

マスクをなぜ出しているかというと、影の形がよくなかったときにマスクを手で変えて影のレタッチをするためなんです。普通のアニメでは目の周りとか口の周りに影を描かないんです。だけど、3Dの場合、ウソがつけないので、鼻の下の影とか邪魔な影が出てしまうので、消す必要があるんですよね。影と普通の色の1枚でレンダリングしてしまうとレタッチができなくなるので、影色は影色だけ、ノーマル色はノーマル色だけというように分けてレンダリングし、マスクで影を抜くということをしています。

G:

めちゃくちゃ細かいことをしているんですね。

佐野:

さらに、ザラザラと質感のテクスチャーと、目だけを抜きたいときとか、肌だけを抜きたいときとかのためにカラーを別々にしたカラーマスクというものと、ラインだけの素材と、立体感を出すためにオクルージョンという自身が持っている影もレンダリングしています。だから1キャラクターに7個のレイヤーをレンダリングしなきゃいけないんですね。10秒あると、240フレームが7レイヤーあって、さらにそこにキャラクターが3人いたら3倍必要になり、レンダリングする枚数がものすごく多いので、とにかくレンダリングがまわらないんですよ。だから、自分のマシンでやったらその間自分の作業できなくなっちゃうので、レンダリングを任せておく先が必要でした。それがこのレンダーファームで、レンダリング専用のマシンをいっぱい積んでおいて、そこに投げればレンダリング結果が上がってくるというものなんですけど、みんなでレンダリングなげるから、レンダリングファームもすぐにいっぱいいっぱいになっちゃうんです(笑)

G:

なるほど(笑)

佐野:

シーンが重すぎるとエラーが出ることもあって、すごく大変ですね。240フレームの中からどこがエラーでているのかっていうのが探さないといけないんですけど、レイヤーがいっぱいあるので、1個1個開いていって「これが足りない、これが足りない」って(笑)

G:

怪談みたいな(笑)

佐野:

そしてもう一回レンダリングをかけ直したりとかして。

G:

動きを作ったらボタン押してレンダリングしてもらって終わり、というわけではないんですね。

佐野:

ないですね。みんなひいひい言いながらやっていました。

G:

背景もレイヤーが積み重なっていって、レンダリングにかかる時間がどんどん増えていくようなイメージですか。

佐野:

本作の背景は、煙突とか煙とかものすごくいっぱいあるので、それを全部作るには時間が足りないので、奥に置く素材、手前に置く素材、中間に置く素材というのをいっぱい作っておいて、それを重ねていくんですけど、そのせいでレイヤー数がものすごいことになりました。あと、使い回し素材を使うことで「使い回してるな」というのが見えてしまうと美術として成立しないので、そこを回避するために、「最初から作っちゃった方がいいんじゃないか」と思うくらい、ものすごく努力していろいろとやっています。きっと、使い回しているようには全然見えないと思います。

G:

この「最初から作った方がいいんじゃないか」という部分も、先ほどの、どんな制作フローが最適かは分からないにつながっていますね。

佐野:

どのスタッフも「とにかくいいものを作ろう」ということだけは共通しているので、そこをどういうやり方でやっていくかということですね。楽をしても、結局、いいものにならなければ無意味なので、「楽しようと思ったけれど、逆に大変になった」というところもあったと思います。

G:

なるほど。話が作品から離れるのですが、佐野さんはどういう経緯でSTUDIO4℃に入ることになったんですか?

佐野:

僕は経緯がちょっと変わっていて、大学では宇宙物理を専門に学んでいました。

G:

宇宙物理!

佐野:

『スター・ウォーズ』がすごく好きで、宇宙の勉強をしたいなと思って大学で宇宙物理を学んだんですけど、「スター・ウォーズとはずいぶん違うな」と思って(笑)

G:

(笑)

佐野:

そこで改めて「映画とかやりたいな」と思ったんです。『スター・ウォーズ』がやりたかったのでアメリカで勉強したかったんですけど、当時、お金もなくて英語もできないのでどうしようっていう時に、某国際ボランティアで理数科教師を募集していたので、それに応募してパプアニューギニアに行きました。パプアニューギニアでは数学と物理の教師を2年間やって、ある程度の一時金をもらい、現地で英語でコミュニケーションしていたことで英語をしゃべれるようになりました。

G:

おっ。

佐野:

日本に帰ってきて、アメリカへ映画の勉強をしに行こうとしたんですけれど、学費が高すぎたので、隣のカナダへ行き、1年間CGを勉強しました。また日本に帰ってきて、すぐにSTUDIO4℃に応募していたんですが、レスポンスが遅かったので、他のスタジオで1年間3Dアニメーターとして働いていました。その間にSTUDIO4℃からも声がかかり、どちらにしようかと考えて、自社制作の映像が多かったのと、面白い作品を作っているイメージが合ったので、こちらに来ました。

G:

それは確かにいろいろ変わっていますね。

佐野:

なので、もともとはアニメの知識は全然なかったんです。見たこともほとんどなくて、STUDIO4℃に入った時に「佐野さん、最近見たアニメって何ですか?」と聞かれて「『千と千尋の神隠し』かな」と答えたら「アニメ全然知らないじゃないですか」と言われました(笑)

G:

ええー、すごい。アニメの世界に飛び込んでみて、どうですか?

佐野:

アニメはすごく面白い世界で、知れば知るほど面白いことがあるんです。手塚治虫さんなどがディズニーにあこがれて、予算とかもあまりない中で、いろいろ工夫して作っていたのが発展し、ディズニーを超えるかというくらいの技術にまで発展している分野ですから。自分はカナダで24フレームのフルコマで作る、いわゆるピクサー的なアニメーションを勉強していたので、日本に帰ってきたときにコマ落としのアニメーションは「なんか、ちょっとチープなアニメーションだな」と思ったんです。だけど、こうやってスタジオに入ってアニメーションを作っていると、そこにもかなり面白い醍醐味があるというか。「2コマに落として12フレームで作る」のと、「3コマにして8フレームで作る」のが全然違うんです。24フレームは人間の目の限界と言われているので、普通に動いているのと同じように見える。12コマだと、普通はカクカクしちゃうところを残像現象を使って、動いているように見せる。でも、8コマになると残像が間に合わなくなるので、今度は、補間現象を利用して、ポーズからポーズへと次のポーズを予想させるようなポーズをつけることによって動いているように見せるんですよね。だから、2コマで動いているポーズを3コマにすると動かないんですね。ちゃんと3コマのポーズをしないと動かなくて。

ディズニーのアニメーションはフルコマしか表現方法がないので、その中でタメとかツメをどういうふうにするのかという感じなんです。だけど、日本のアニメだと、フルコマにするか12コマにするか8コマにするかという選択肢があって、さらにその中でどうツメを作るか、タメを作るか、スピードをどうするかとか、フルコマの中に3コマをいれて外連味をつけたりだとか、バリエーションがかなり多いんです。すごく面白いですよね。そういうところは数学的で、僕が理系出身ということもあるからか、つながっているなと感じます。アニメーターって、すごく分析する人が多いんです。感覚的な方法と合理的な方法の両方を組み合わせないと、いいものはできないと思うんですよね。だから、そういうところがすごく面白いです。

人には「なんでこんな経歴で来ているんだ」と言われるんですけど、自分としては、ちゃんと自分がたどってきた道を全部活かして、今のことをやっていると思っています。STUDIO4℃に来てもう10年なので、もうかなりどっぷりとアニメ業界に入っちゃってますね。

G:

なるほど。その動きの話に関連した質問なんですけど、2Dのアニメには描けないけど、3DCGだったら描ける動きというのはありますか?。

佐野:

3Dの強みは「リアルな動き」だとは思います。3Dだと、どうしてもモデルの形が決まっているのに対して、作画は何も決まっていないので、どんな形にすることもできるんです。だから、動きの柔らかさでは作画にはかなわないと思っています。だけど、作画と違って、3Dはコンピューター上でいろいろなことを試せるので、かなり細部の動きまで作ることができるんですよね。作画の場合は、大ざっぱと言ったらあれですけど、大きな動きで感情を見せていく。感情とか動きとかを表現していくんです。それに対して、CGの場合は本当に小さいところの動きを使って表現することができるというのが強みだと思うんですよね。僕は、ちょっとした動きとか、震えとかで、このキャラクターの感情を表現できればいいなと思っています。

アニメにはアニメの良さがあって、実写には実写の良さがあると思うんです。やっぱり実写のドラマを見ると、役者さんの演技ってすごくいいんですよね。動いていなくても、表情の違いとか、体の傾きとかで、「この人って本当はいい人なのに、嫌な感じになっちゃてるのかな」とか、「どういう感情でこういうことを言っているのかな」というのがすごい伝わってくる。そういった細かい動きというのは、アニメでは実写にかなわないところだと思うんです。その点、3Dは作画よりは、もうちょっと実写の表現に寄れると思っているんですよ。アニメーションの、実写では絶対できないことができるという点を活かしつつ、実写的な「感情を受け取れるような動き」というのを3Dの強みにしていけたらいいなと思っています。これはそんなに一般的に言われていることじゃないんですけど、僕はその辺に強みがあるんじゃないかなと考えているんです。

キャラクターに命を吹き込むのがアニメーションなんですよね。ただ動いていても、それはアニメーションじゃない。命が入っていないとアニメーションじゃないんですよ。今回の作品は、声優さんとか俳優さんがいい声をつけてくれているので、厚みの深い作品になっているんですけど、もし声がなくても、キャラクターの動きから感情があふれ出てきて、動きだけで感情が伝わってくるような、キャラクターの動きを見た人が、泣けたりとか、笑ったりとか、うれしくなったりとか、悲しくなったりとかできるような動きにしたいなと思って作っています。

G:

すごい……。お忙しい中、ありがとうございました。

これで、「映画 えんとつ町のプペル」を監督した廣田裕介さん、アニメーション監督を担当した佐野雄太さんに話をうかがったわけですが、アニメ映画としての本作の企画がどう進んだのかも気になるところ。

ということで、最後にSTUDIO4℃の田中栄子プロデューサーにインタビューを実施しました。

・つづき

「映画 えんとつ町のプペル」を制作したSTUDIO4℃の田中栄子プロデューサーにインタビュー - GIGAZINE

・関連記事

大ヒット絵本をアニメ化した「映画 えんとつ町のプペル」の廣田裕介監督にインタビュー - GIGAZINE

アニメ映画「ジョゼと虎と魚たち」タムラコータロー監督インタビュー、志高くチーム一丸となった作品作りとは? - GIGAZINE

オリジナルアニメ映画『君は彼方』の瀬名快伸監督にインタビュー、原作・脚本・プロデューサーも兼任する監督はこだわりと妥協の間でいかに作品を作り上げたか - GIGAZINE

「映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」京極尚彦監督&近藤慶一プロデューサーインタビュー、「子どもが『誇らしい』と思える展開を」 - GIGAZINE

「映像研には手を出すな!」湯浅政明監督インタビュー、「すごいアニメを作っている」作品をいかに作り上げたのか - GIGAZINE

「BNA ビー・エヌ・エー」吉成曜監督&シリーズ構成・中島かずきインタビュー、「獣人がいる社会」をどう描いたのか? - GIGAZINE

「HUMAN LOST 人間失格」木﨑文智監督&冲方丁さんインタビュー、太宰治の小説からSFダークヒーローものがどのように生み出されたのか? - GIGAZINE

・関連コンテンツ