「ウナギは泥から自然発生する生物である」「虫の体内から生えてくる生き物だ」など珍説が飛び交ったウナギの研究史を解説するムービー

科学が発達した2020年現在でも、ウナギの生態には未解明の謎が多く残されています。そんなウナギの神秘に迫ろうとする学者たちの研究が、どのような足取りをたどってきたのかを、教育ムービーをテーマにしたYouTubeチャンネルTED-Edが分かりやすく解説しています。

No one can figure out how eels have sex - Lucy Cooke - YouTube

古代ギリシャの時代から20世紀に至るまで、アリストテレスやジークムント・フロイトをはじめとする偉大な学者たちは、あるものを探し求めていました。

学者たちが血眼で探していたのが、「ウナギの精巣」です。

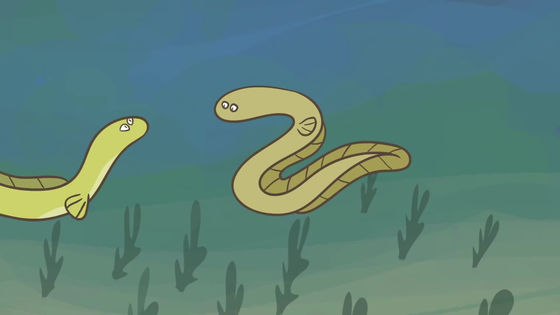

「Anguilla anguilla」との学名で呼ばれるヨーロッパウナギは、ヨーロッパ中の川に生息していますが、ヨーロッパウナギが交尾しているのを見たことがある人はいませんでした。

また、学者たちがどれだけウナギを解剖しても、卵や生殖器官の特定には至りませんでした。

あまりにも謎が多いため、古代から自然科学者たちは多種多様な推論を立ててきました。例えば、アリストテレスは「ウナギは泥の中から自然発生的に生まれる」と唱えています。

また、大プリニウスことガイウス・プリニウス・セクンドゥスは著書の中で、「ウナギが岩に体をこすりつけると、そのかけらから新たな生命が誕生する」と記しました。

ほかにも、「屋根の上で卵からかえる」といった説や……

「他種の魚のエラから生じる」

「甲虫の体内から生える」といった説が真面目に議論されてきました。

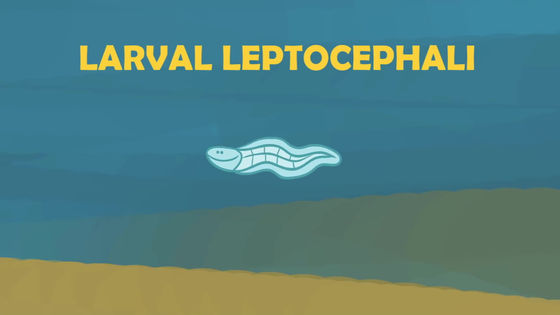

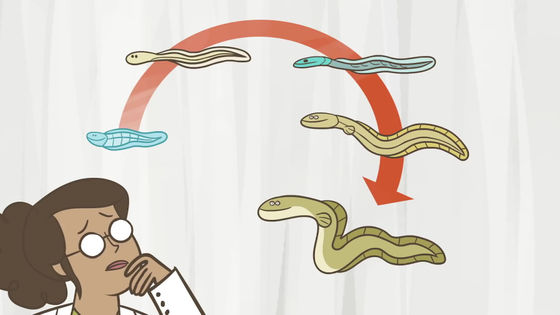

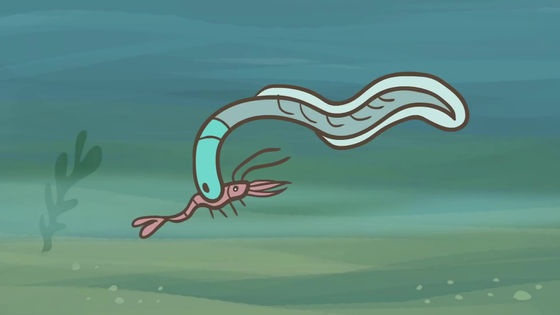

近年では、ウナギのライフサイクルには5つの段階があることが分かっています。最初の段階は幼生の「レプトケファルス」です。

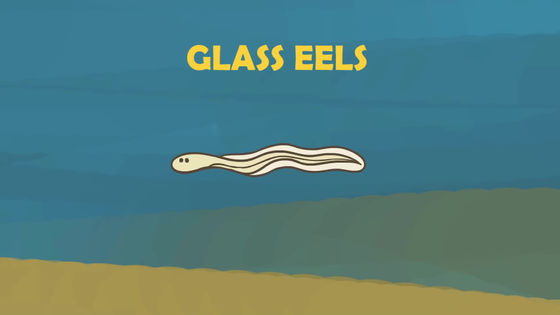

次が、透明な稚魚である「シラスウナギ」。

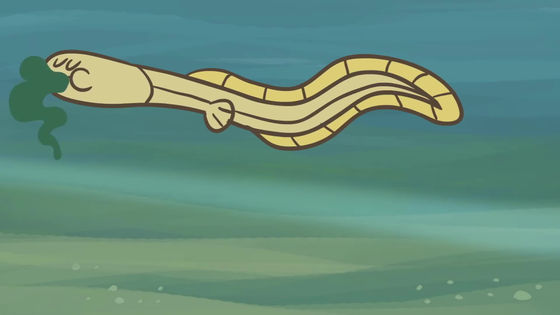

シラスウナギに色がついた「クロコ」。

未成魚である「黄ウナギ」。

これらの段階を経て成熟すると、「銀ウナギ」と呼ばれるようになります。

ウナギは、各成長段階ごとにまるで別種の魚のような変化を見せます。

実際、科学者たちはレプトケファルスやシラスウナギの存在を以前から知っていましたが、遠く離れた場所で見つかるクロコや黄ウナギと同種の生き物だとは思っていませんでした。

科学者たちの混乱に拍車をかけたのが、「ウナギは晩年にならないと生殖器を発達させない」という特徴です。

つまり、科学者たちがウナギの交尾を目撃できず、生殖器を発見することもできなかったのは、「川に住んでいるウナギは大人になる途中の段階だったから」ということになります。

基本的に淡水魚だとみなされているヨーロッパウナギですが、その一生はバミューダトライアングルのような塩分の濃い海域で始まります。

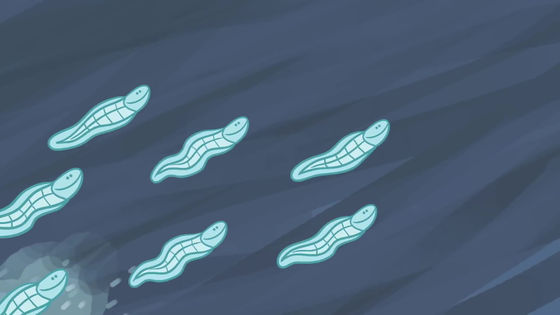

年に1度のサイクロンの季節が訪れると、体長3mmほどのレプトケファルスが一斉に移動を開始します。

ウナギの稚魚は、サルガッソ海からヨーロッパ大陸に至るまで、300日間で6500kmもの道のりを旅します。

ウナギがこの生態を確立したとされる4000万年前は、北アメリカ大陸とヨーロッパ大陸はもっと近くにありました。長い歳月をかけて大西洋が広がったのに伴い、ウナギの旅路も長くなったわけです。

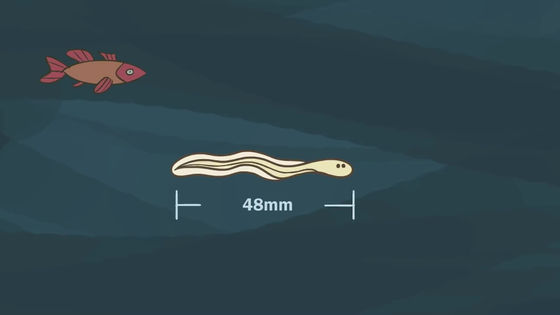

既知の回遊魚の中でも最長の旅を終えるころには、体長3mmだったレプトケファルスは48mmほどの大きさになります。これがシラスウナギです。

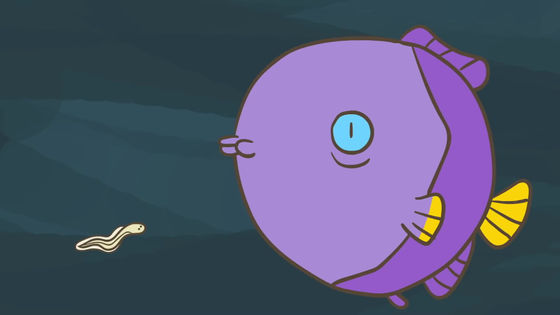

単に見た目が変わるだけではありません。多くの海水魚は、海水と淡水が混じる汽水域に達すると、細胞が破裂して死に至りますが……

シラスウナギの腎臓はより多くの塩分を保持して、血中の塩分濃度を一定に保てるように変化します。

こうして淡水に適応したシラスウナギは、群れをなして川になだれ込みます。多数のシラスウナギが一気に川をさかのぼるのは、障害物を排除したり、捕食者に食べ尽くされるのを防いだりするためだと考えられています。

上流に到達したシラスウナギは雑食性のクロコとなり、水中の植物や小動物など、口に入るものなら何でも食べて成長します。

こうして、10年ほどかけて体長80cmの黄ウナギになります。

その後さらに、銀ウナギになって生殖器を発達させ、海に戻って繁殖すると推測されていますが、生活史の最後は謎に包まれています。

1896年、「レプトセフェリはウナギの幼生」だということをつきとめた科学者たちは、ウナギは大西洋で生まれてヨーロッパにわたってくるものだとの推論を立てます。しかし、それを確かめるには大規模な海洋調査が不可欠でした。

その大規模調査を成し遂げたのが、デンマークの海洋生物学者ヨハネス・シュミットです。

シュミットは18年かけて4つの大陸の海岸を調査し、レプトセフェリの分布を調べました。

そして、1921年に最も体が小さいレプトセフェリを見つけることに成功します。それが、サルガッソ海の南端でした。

シュミットの発見以降も、多くの研究や調査が行われてきましたが、野生のウナギが交尾している様子が観察されたことはありません。

最も有力な仮説は、「海中に放出されたウナギの卵にウナギの精子が接触することで受精する」というもの。

しかし、サルガッソ海の海流の速さと海藻の多さが、仮説を裏付ける調査を困難なものにしています。

また、成熟したウナギの追跡もこれまで成功した試しがないため、具体的にどこを探せばいいのかも不明です。

「こうした難題が解決されないかぎり、古代から続くウナギの秘密は、ぬるぬると私たちの指の間をすり抜け続けることでしょう」とムービーは締めくくっています。

・関連記事

世界最大級の密輸事件が発生、約75億円相当の「生きた絶滅危惧種のウナギ」を密輸した男が逮捕され有罪判決を受ける - GIGAZINE

中国マフィアや麻薬組織がこぞって狙う「海のコカイン」の密輸を防ぐ取り組みとは? - GIGAZINE

ぬるぬるの粘液スライム攻撃で深海魚ヌタウナギがサメを撃退するムービー - GIGAZINE

クマのペニスを食べて6年間逃げ続けたインドの密猟者がついに逮捕される - GIGAZINE

年に3回しか食べるべきでない?養殖サーモンの危険性 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article A movie that explains the research histo….