インターネットが開発されて50年の間に起きた5つの重大事件

by Gerd Altmann

1969年にインターネットの前身となったARPANETが開発されてから、2019年で50周年となります。学術系ニュースサイト・The Conversationが、インターネットが誕生してから半世紀の間に起きた5つの重大事件をまとめました。

5 milestones that created the internet, 50 years after the first network message

https://theconversation.com/5-milestones-that-created-the-internet-50-years-after-the-first-network-message-123114

◆1:暗号化の失敗(1978年)

1973年に、アメリカの国防総省が完全に管理しているはずのARPANETに、高校生が侵入してしまうという事件が発生しました。これを受けて、「インターネットの父」と呼ばれる技術者たちの一員として数えられているヴィントン・サーフ氏とロバート・カーン氏は、ネットワークの根幹的な部分を高度に暗号化すべきだと提唱し研究を進めました。しかし、サーフ氏らの取り組みは1978年に反対を受けて頓挫してしまい、実現しませんでした。

by garloon

サーフ氏らは暗号化に反対した人物などを公にしていませんが、何者かの反対に遭ったことは、サーフ氏が1983年に発表した論文の中でおぼろげに語られているとのこと。

インターネットに本質的な暗号化が施される機会が失われたことにより、今日のインターネット利用者は複雑なパスワードや多要素認証でセキュリティを維持したり、Torのような匿名化技術でプライバシーを守ったりする必要に迫られています。

一方でThe Conversationは、「初期のPCは非常に性能が低く、効率的な暗号通信をすることができなかったため、もしインターネットが暗号化されていたら、今日のような普及を見ることもなかったかもしれません」と指摘し、一面的に評価することはできないとしています。

◆2:TCP/IPプロトコルの誕生(1983年)

前述の暗号通信の代わりにサーフ氏らが開発を進め、1983年に完成させたのがTCP/IPプロトコルです。この通信プロトコルの登場により、全世界のPCが共通言語を獲得し、ネットワークの効率性は飛躍的に向上しました。

TCP/IPプロトコルの最大の特徴の1つは、ネットワークの役割を極限にまで減らして負担を軽くすることで、あらゆるネットワークの統合を実現させたという点にあります。TCP/IPプロトコルの負担の軽さとしてよく引き合いに出されるのは、「理論上糸電話でも機能する」ということ。事実、伝書鳩を用いた「鳥類キャリアによるIP」なる実装案も存在しており、半ばジョークながら南アフリカでは実際に「同国の低速なインターネットより伝書鳩通信の方が圧倒的に早いことが確認される」という珍事も発生しています。

by Zac Ong

◆3:セクション230(1996年)

1996年ごろにはアメリカ人の22%がインターネットを使用するなど、インターネットは爆発的に普及していきました。これに伴い、アメリカの為政者たちを悩ませるようになったのがポルノの急増です。そこで、当時の上院議員だったジェームズ・エクソン氏は「通信品位法」を制定。ポルノの撲滅を目的としたインターネットの規制を試みました。

しかし、この規制に対しIT企業や市民団体は「表現の自由を損なう」として猛反発。議論は最高裁判所の法廷に持ち込まれることになりました。この時、最高裁判所が出した結論が「インターネットの規制は違憲である」というもの。これを受けて通信品位法に設けられたのが「双方向通信を行うPCサービスのプロバイダーおよびユーザーは、別のコンテンツ提供者によって提供されたコンテンツの発行者または発信者としての責任を負わない」という条項で、「通信品位法230条(通称:セクション230)」と呼ばれています。

26の単語で構成されたセクション230は「インターネットを作った26の言葉」とも呼ばれていて、インターネットの自由を守った画期的な条項だとされています。一方、一部の規制論者からは「セクション230がFacebookやTwitterによる野放図なネットワーク管理を許した」と主張する声も挙がっており、賛否両論だとのことです。

◆4:アメリカ政府によるインターネットの開放(1998年)

TCP/IPプロトコルでは、インターネット上のコンテンツは一意のIPアドレスを持つ必要がありますが、IPアドレスは「192.168.2.201」のような数字の羅列でしかなく、人間には覚えにくいものでした。そのため、IPアドレスは「indiana.edu」のようなより覚えやすいドメインと紐付けて管理されることになりましたが、当初ドメインの管理はアメリカの計算機科学者ジョン・ポステル氏たった1人に任されていました。

そこで、ドメインを管理する団体を設立すべきだという議論が起こりましたが、その議論に待ったをかけたのがアメリカ政府です。「アメリカが開発したインターネットはアメリカ政府が管理するべきだ」と考えた当時のアメリカ商務省は、「インターネットの名前及びアドレスの技術的管理の改善についての提案」と題する文書、通称グリーンペーパーを公布し、インターネットの管理に乗り出しました。

by GotCredit

しかし、インターネット関係者らの猛反対を受けたため、政府が新たに発表した「インターネットの名前およびアドレスの管理」という文書、通称ホワイトペーパーでは「インターネットはアメリカ政府の投資により実現した」という立場は譲らなかったものの、民間主導のプロセスは維持するとされました。

これにより、ドメインの管理はInterNICやICANNといった民間の組織が担うことになり、インターネットは一国の政府の管理下ではなく全世界に開かれるようになりました。

◆5:サイバー戦争の幕開け(2010年)

2010年6月に、イランの核施設を標的とした攻撃に用いられたマルウェアである「スタックスネット」が発見されました。アメリカ国家安全保障局(NSA)によりイランに向けて放たれたとされるスタックスネットは、「史上初の物理的な損害をもたらしたデジタル攻撃」だとされています。

2010年にスタックスネットが発見されてからほぼ10年後の2019年現在では、サイバー攻撃は戦争の常套手段となっており、インターネットを使用する個人もこうした攻撃から無関係ではいられなくなっています。一方、戦場における捕虜の人道的な扱いを規定したジュネーヴ条約にならい、インフラなど市民の生命線となる施設への攻撃を禁止する条項などを盛り込んだ「デジタル・ジュネーブ条約」を制定しようとする議論など、インターネットの平和を守るための取り組みも続けられています。

こうした議論を背景に、The Conversationは「2019年にも起きるであろうインターネットの平和に関する出来事は、次の50年におけるマイルストーンとなるでしょう」と述べて、2019年がインターネットにとって重要な時期であることを強調しました。

・関連記事

現代社会を作り上げた「5つの偉大な化学的発明」とは? - GIGAZINE

インターネットは誰が、何の目的で発明したのか?その答えに迫るムービー「Who Invented the Internet? And Why?」 - GIGAZINE

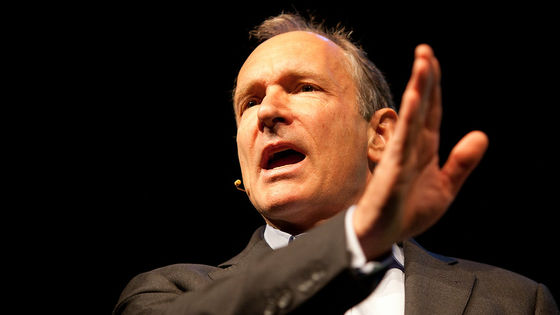

ウェブの父ティム・バーナーズ=リーが「今こそ我々全員がウェブのために立ち上がる時だ」と語る - GIGAZINE

インドの政治家が「インターネットを発明したのは古代のインド人だ」と主張する - GIGAZINE

「誰がインターネットを発明したのか?」ということでネット黎明期の功労者をGoogleが解説 - GIGAZINE

Googleより先に検索エンジンを発明した億万長者になり得た男 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article Five major incidents that occurred durin….