「A.I.C.O. Incarnation」村田和也監督&メカニックデザイン高倉武史さんインタビュー、リアリティを追求した作品制作とは

2018年3月9日(金)から、Netflixでオリジナルアニメ「A.I.C.O. Incarnation」の全世界独占配信が始まります。「君は今…人間じゃない」という衝撃的なキャッチコピーがつけられた本作を監督するのは「翠星のガルガンティア」の監督や「正解するカド」の総監督を務めた村田和也さん。今回、村田監督とメカニックデザインを手がけた高倉武史さんにインタビューする機会を得て、どのようにして本作品を生み出したのか、なぜあの部分はああなっているのかなど、細かい話を伺ってきました。

なお、話は作品内の多岐に渡っていて、「ラストシーンはこうなる」という話こそありませんが、前半には出てこないメカの話などにも触れています。

A.I.C.O. Incarnation

http://www.project-aico.com/

Q:

企画始動とNetflixで配信されることになった経緯について教えてください。

村田和也監督(以下、村田):

企画当初はテレビシリーズとして作品の開発がスタートしました。プロデューサーからもらった「チームによるアクションもの」というお題に対して、以前から考えていた「体を失ってしまった少女が自分の体を取り戻す物語」のバイオSFネタを取り込めるのではと思って……そうすると、必然的にSFになった、という感じですね。普通の女子高生が大きなものに巻き込まれていくところが生々しいと思って主人公を女子高生にしました。途中でNetflixさんの配信が決まりましたが、Netflixさんからはテレビシリーズのフォーマット構成のまま配信したいという意向を受けましたので、特に変わった部分はありません。事前にテレビのように放送枠が決まっている訳ではなくなりましたので、スケジュール的な面で融通していただけたのが、現場的にはたいへんありがたかったです。また、表現上の規制がなくていいのかなと思っています。開発スタートの時点から配信優先の作品と決まっていれば、1話の尺や話数構成の仕方に違いがあったかもしれません。

左:高倉武史さん、右:村田和也監督

GIGAZINE(以下、G):

表現上の規制についてのお話がありましたが、本作で、具体的に「規制がなくてよかった」と思った部分はありましたか?

村田:

マターと人間との絡みの部分ですね。たとえば、体がマターに侵食されてしまった人間が出てきますが、テレビだと描いていいのか、遠慮した方がいいのか、ちょっと考えるところです。近ごろの深夜アニメだと、わりと残酷表現もそのまま描かれていることがあるので、本作の表現であればいけたかな?とも思いますけれど(笑)。でもテレビだと「ここまでの表現はやめておいたほうがいいかな」「事前にいけるかどうか確認した方がいいかな」と歯止めがかかる場面でも、Netflixであればアイデアをそのまま、思い付いたままの形で作りやすいというのはあると思います。

G:

「正解するカド」開始前にアニメハックに掲載されたインタビューで、「作り手として『翠星のガルガンティア』では『日常感』を重視していた」と答えておられましたが、本作でもなにか重視した部分というのはありますか?

村田:

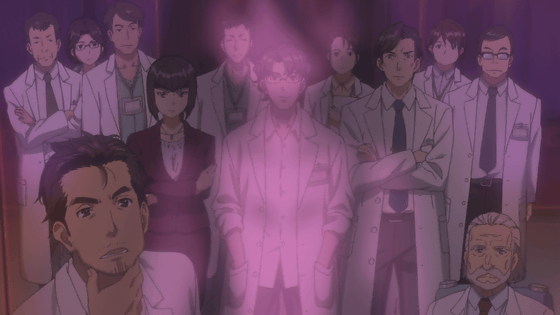

やはり「日常感」「実在感」ですね。このお話を、現代日本の延長線上にあるできごととして感じ取って欲しいという思いがありましたので、登場人物それぞれの「人としてのリアリティ」や社会のリアリティを追求しました。たとえば政府の動き、あるいはダイバーという職業の日常、学校の人たちのこと、人工生体の開発メンバーが考えていること、政府と一緒に何をどうしようとしていたのか、そういう部分に「本当らしさ」「ありそうな感じ」を持たせました。人工生体の開発メンバーは「これから先の時代を生きる人々に役立つであろう」という目的で開発をしていました。このモチベーションは「ありそうな感じ」ですよね。ここがもし的外れだとすると、自分の欲求を満たすために科学を利用するマッドサイエンティストの、単なる特殊事例になってしまいますから。

G:

「ありそうな感じ」というのはすごく納得です。続いては、メカニックデザインを担当された高倉さんにも質問していきたいと思います。監督の話をうかがっていると、メカニックデザインにもリアリティを求められたのではないかという印象を持ちましたが、高倉さんは今回、どのあたりからデザインを始めましたか?

メカニックデザイン 高倉武史さん(以下、高倉):

最初はスーツだったかなと思いますが、彼らの持つ武器やビートル(六脚移動車)やバイポッド(二脚移動車)あたりは、みんな大体横並びで、ちょっとずつ手を入れていったかなと思います。

G:

デザインを進める中で、監督から「ここはこういう風に」という要望が入ったりするのですか?

村田:

最初に僕から「こういった感じのメカが欲しい」という趣旨とイメージスケッチをお渡ししました。

高倉:

僕は村田さんのイメージスケッチをベースに肉付けしていく、という感じでした。村田さんの中に「こう使いたい、運用したい」という具体的なビジュアルがあり強い演出要件があったので、それを形にする作業を進めていきました。

G:

どういった演出要件でしたか?

高倉:

それぞれについて細かく……。

G:

細かく!(笑)

高倉:

それはもう細かく、です(笑) 最近は減ってきましたが、昔の濃い時代のロボットアニメのようなオーダーを受けました。運用方法、使用方法、大きさ、形状、材質……。僕としては「作中の時代で、どのように生産されているのか」ということにもこだわっているので、作中のテクノロジーも加味しつつ、「この時代の技術で組み立てられている形」にしました。

G:

話を伺っているだけでも大変そうな作業ですが、監督がこんなにも細かい部分までオーダーされるのはなにか理由があるのですか?

村田:

アニメなので、何も指定しなければ自由自在なんですが、同時に、自由自在であるということは、形になっていかないということでもあるんです。「何でもOK」ということはどんな形でもあり得て、むしろ漠然とし過ぎていてどんな形にすればいいのかわからなくなってしまうんです。

G:

確かにそうですね。

村田:

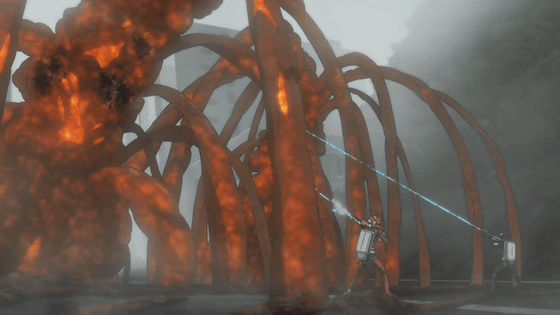

なので、まずは用途を定めます。本作の場合、マターに侵食されたエリアに進入して、マターを踏み越えながら、マターを退治する作業に使うものですね。特殊環境で地盤が悪いところなので、単なる履帯では対応が難しいと考えられるので、自由自在に動き回ることを考えると、まず必要なのは多脚型であること。時には車輪走行ができ、時には1本ずつの足で昆虫のようにどこでも走れる自在性を確保します。もう1つは、乗り物としてのスタイルが重機の延長線上にありつつも、戦車のような攻撃能力も持ち合わせている中間形態であること。かつ、現代よりも優れた運動性能が実現されているはずなので、重機プラス戦車のさらにその上のものを、とお願いしました。

バイポッド&ビートル

G:

プラスして、さらにその上(笑)

高倉:

そうなんです。それと、指示としてはあまりなかったのですが、村田監督と話をしていると、大前提の土台として「医療的なイメージ」を持っているということがわかってきました。そこで、救急車的なイメージがさらにプラスされました。兵器のような形をしているけれど、武器に見えていたものが注射器の発展系だったりして、生物相手に医療的アクセスをするわけです。それがだんだんと僕の中でも見えてきたので、デザインから角が取れて、攻撃的なイメージから、医療的なイメージを加味したものになっていきました。

G:

見ていてプロダクトデザインのような印象を受けましたが、それで正解なんですね。

村田:

この高倉さんの思想性に、「プラネテス」のときに共感しました。「プラネテス」で一緒に仕事をしたときに高倉さんが言われていたのが「『作品世界に住んでいる工業デザイナーが考えたもの』としての工業製品が、自分のデザインでありたい」ということだったんです。「プラネテス」以降も、複数の作品で一緒に仕事をしていますが、この考え方が一貫しているので、僕としてもとてもやりやすいです。

G:

村田監督は「翠星のガルガンティア」放送終了後のインタビューで「知性というのは、技術を生み出す力でもあるけれども、技術の進化があったときに、その進化した技術が『人間にとってどういう意味や価値があるものなのか』『どう使いこなすのが人類にとって一番良いのか』を考える力でもある」と答えていて、本作もまさにそういった知性や技術をテーマに据えているように感じました。公式サイトの「WORLD」のページだけでも「人工生体」「セル・アセンブラ」「カーボン・ナノ・ストラクチャー」など、近未来的な設定が並びますが、こうしたものはどこから着想を得たものなのですか?

村田:

これは、僕が長年蓄積してきたものです(笑)。「プラネテス」をやっていたころ、のちに「翠星のガルガンティア」になるネタと「A.I.C.O. Incarnation」になるネタを思い付いて温めていたんです。今回、新しい企画をやるにあたり「生物災害的な事態が発生し、誕生した閉鎖空間に特殊任務チームが入っていく」という話が見えてきて、あの時に温めたネタがいけるのでは?と思い、基本設定をずるずると引きずり込んでいった……という感じですね。

G:

本作では黒部峡谷と、峡谷沿いに存在するダムが舞台という、ちょっと変わった設定になっています。なぜダムを舞台にしようと考えたのですか?

村田:

生物災害が起こった場所を平地、たとえば東京にしてしまうと、表現しなければならないエリアが際限なく広がってしまうというのが1つの理由です。たとえば「山手線の内側には入れなくなってしまった」というときに、内側はどうなっているのか、そして外側にいる東京都民、日本国民はどういうスタンスで対峙していくのかと、話が広がりすぎて、社会劇、群衆劇になってしまうんです。また、アクションものをやりたいと考えたので、個々のアクションを際立たせるためには限定された空間の方がいいだろうと考えました。そこで、いい場所はないかと探したときに、黒部峡谷を思い付いたんです。もともと黒部が好きだったというのもあるし、閉鎖空間ですし、今でも日本の秘境と呼ばれて徒歩で行くには難しいところもあるし、日本有数のダムもある。作品の舞台として魅力的だと思いました。しかも、ダムはマター対策にも使えるのではないかと。

G:

それであのような使われ方になっているのですね。

村田:

いろいろやってみました(笑)

G:

また高倉さんに質問ですが、電撃ホビーウェブに掲載された「『キャプテン・アース』デザインの現場」というインタビューの中で、「許される範囲でフィクショナルな形状を狙うという自分の縛り(ルール)でもある」という言葉が出てきました。本作でも、なにか高倉さんなりに「縛った」部分はあるのでしょうか。

高倉:

村田さんのオーダーは「リアルなもの」でしたが、そのまま実写としてリアルなものを作るというのは違うだろうと考えました。アニメというのはマンガチックなものが動いている世界なので、リアルなものを作ったとしても、いったん「マンガチックフィルター」を通す必要があります。その上で、作品として見たときにはリアリティを感じるところに一段昇華させてなければいけません。しかも、単に作品世界の中でリアルなものができただけでは見た人の心に引っかからずにスルーされてしまいますから、なにか面白いと感じるフックを作って引っかかるようにします。今回の場合、人にはものを見たときに顔を探すという脳の機能があるので、スーツとバイポッドに顔みたいに見える部分を作ろうと考えました。

「顔」のおかげか、スーツもバイポッドもなんとなく愛嬌を感じるデザインです。

G:

見ていて「すごく面白いデザインだけれど、なぜ今、自分は面白いと感じているのだろう?」と思っていましたが、そのフックに引っかかっていたのかもしれません。言われてみると……。ちなみに、このデザインが上がってきたとき、監督としては感想はいかがでしたか?

村田:

「来た来た!」ですね。「そうそう!これ!」と(笑)

G:

監督の待っていたものができあがってくると。

高倉:

ところが、「そうそう!」と言ったあとに追加オーダーがあるのがお約束です(笑)

G:

さらに追加(笑) ビートルでは、さりげなく3Dプリンターみたいに自由自在にパーツを生み出していて驚きました。

村田:

どのタイミングで思い付いたかは忘れましたが、ビートルは移動基地なんです。ダイバーという職業が成立する以前、政府がまだ積極的にマターを退治しようとしていたころ、エリア内で活動しているときにバイオスーツが損傷したりその他の不具合が生じたりしても、内部で生産できるようにということです。「人工生体3Dプリンター」みたいなものですね(笑)

G:

あれはすごいものが搭載されているぞと思いました。

オープニング映像が途中の話数から変化する仕掛けがありますが、あれは最初から「OP映像は中盤からこのように変えよう」と考えていたのですか?それとも、制作の途中で決まったのですか?

村田:

OPの絵コンテを切っている途中で考えたことですね。

OPの中の1カット

村田:

この作品は設定が込み入っているので、OPで世界観や前提条件を分かりやすく伝えていきたいと思ったのですが、話としてその段階までまだたどり着いていないという場合もあるので、最初のうちは謎が多いということにしておき、本編で明らかになった部分を見せていくという感じにしました。

G:

先ほど挙げた「正解するカド」の時のアニメハックのインタビューで、監督は「テレビシリーズでは、視聴者が最初に作品に抱いた欲求や期待を、話が進むごとに満たしてあげる必要があるので、一旦敷いたレールを根本からひっくり返すようなことは避けましょうと話し合いました」という話をしています。本作は見ていると「なるほど、うまいこと1話ごとに新しくわかっていく」という感覚がありましたが、「欲求や期待」を全12話で、どのように配分していったのでしょうか。

村田:

配分ですか……。まずは一番大きな謎であり、作品の帰結点であり、最前提条件でもある「アイコの謎」がありますから、そこから遡って、この話数ではここまでわかるようにしていこう、と考えました。

G:

12話構成というのは最初から決まっていたのですか?

村田:

これはプロデューサーのオーダーです。企画段階から「1クールもの」というお話で、その時の放送枠が12話だったんです。

G:

なるほど。

高倉さんは、電撃ホビーウェブのインタビューで、過去の「有機的なグリップのデザイン」について、「自分で描いていて『格好良くないな』と思っていたんですけど、すごい上手なアニメーターがそれを作画したら、これがもうカッコ良かったんですよね。その時、これは何か意味があると思ったんです。デザインと作画の違いがそこには確実にある」と話をしていました。本作だと、スーツが露骨に動きの多いものですが、動きを見てみていかがでしたか?

高倉:

新鮮でした。自分もいろいろ考えてデザインをしていますが、自分の頭の中のカメラにも限界があります。ところが、監督や作画の方々は、そのカメラを使うプロであり、自分では思いもよらなかったものを見せてくれるので、楽しいです。たとえば、スピードやタイミングなんて、僕の中にそんなに多くのバリエーションがあるわけではないのでもみんなでよってたかってコロンブスの卵的な発想を見せてくれているという感覚なんです。デザインに関しては、お渡ししたらもうそれは好きなようにしてもらってOKで、最後は壊して爆破してもらってもいいですから(笑) 自分の作ったものが爆破されるのはイヤだという人もいるかもしれませんが、僕の場合、爆破してもらえるならメカデザイナー冥利に尽きるというところです。

(一同笑)

G:

今回、全12話の中で最も大変だったのはどの話数でしたか?また、何が大変でしたか?

村田:

これは……全部大変でした(笑)。その中でも第4話は、主人公たちがエリアに入って最初にマターとの戦いが発生する話数で、スタッフに対して「これは大変だ」ということを印象づけた話数でもあります(笑)

G:

スタッフの方からも「これはちょっと、大変ですよ!」という声があがったり?

村田:

ちらちらと聞こえてきましたし、実際になかなか上がらない、進まないということもありました。作業自体は第1話から大変だったことは間違いないので、これはもう「すみません」としか言いようがないです(笑)。登場人物が「これは大変だぞ」と思うのと、作っている側が「これは大変だ」と思うシンクロが発生していました。これ以降も、ずっと大変ですから……。

G:

では最後に、これから作品を見る人へのメッセージをお願いします。

村田:

物語が提示する謎に関心を持ってもらえれば、あとは作品に最後まで「乗っかって」楽しめます。ぜひ、楽しんで見ていただければと思います。

村田監督のアイデアが詰め込まれた「A.I.C.O. Incarnation」は全12話構成で、Netflixにて全世界独占配信中です。

A.I.C.O. Incarnation | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

https://www.netflix.com/jp/title/80161848

©BONES/Project A.I.C.O.

・関連記事

気持ちよさを追求して作品を作り上げたアニメ「B: The Beginning」の中澤一登監督にインタビュー - GIGAZINE

永井豪&湯浅政明監督に「DEVILMAN crybaby」についてインタビュー、「デビルマンの本質を押さえたものになった」と太鼓判 - GIGAZINE

Netflixは2018年末までに約700ものオリジナルコンテンツを用意する予定であることが判明 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in インタビュー, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article "A.I.C.O. Incarnation" Murata Kazuya Dir….