コーヒーを「バケツ一杯飲んだ」ダイドーブレンド開発秘話はマジなのか?過去・現在・未来のダイドードリンコ開発の知られざるすごい裏話を聞いてきました

「1975年に登場して以来ブラッシュアップを続け、40年以上にわたって愛され続けている」と聞くと缶コーヒーの優等生のように聞こえますが、実際のダイドーブレンド開発の現場では「バケツ一杯飲んだ」「0時回ってからスタートして朝までラインテスト」「泣きながら作った」など、缶コーヒー作りに情熱を燃やす生の声があります。「職人」という表現がまさしくぴったりな「ダイドーブレンド ブレンドコーヒー」の立ち上げに携わったダイドーグループホールディングス株式会社の子会社である大同薬品工業・髙橋豊社長、そして開発・マーケティングに携わる小西勝彦さん、藤村二歌さんという3人に、人に求められる商品を開発するとはどういうことなのか?ということを、みっちりインタビューしてきました。

ダイドーブレンド|ダイドードリンコ

http://blend.dydo.co.jp/

ダイドードリンコ本社のある、中之島セントラルタワーに到着。

ダイドードリンコのオフィスに入っていきます。

今回お話を聞いていくのは、大同薬品工業の社長・髙橋豊さん、ダイドードリンコ マーケティング部・小西勝彦さん、同じくマーケティング部の藤村二歌さんです。

・目次

髙橋豊社長インタビュー

◆素人集団だったからこそ、職人と同じで体で覚えた

小西勝彦さんインタビュー

◆コーヒーの品質を見極める技術を習得する「コーヒー鑑定士」とは?

◆「継承して進化発展させる」という意味での「開発」

◆プレッシャーをポジティブに変換すること

藤村二歌さんインタビュー

◆自販機のコーヒーは「3秒で選択される」、新しい選択肢を入れるには?

◆「職人の感覚」と「分析した数字」の融合

◆「今までにありそうでないようなもの」を作る

◆素人集団だったからこそ、職人と同じで体で覚えた

GIGAZINE(以下、G):

髙橋さんは「ダイドーブレンド ブレンドコーヒー」の立ち上げに携わったとのことなので、まずはそのあたりから聞かせていただければと思います。ダイドーブレンド ブレンドコーヒーは、1973年に登場した「ジャマイカンブレンドコーヒー」からの刷新だったんですよね?

髙橋豊社長(以下、髙橋):

当時、私は2年ほど勤めた会社を辞めて、大同薬品工業から飲料販売事業を引き継いだダイドー株式会社の採用面接を受けました。缶コーヒーが出る前から「ハイクロンA」という栄養ドリンクのCMを見ていたので、「栄養ドリンクの会社」という印象を持っていましたが、当時の人事担当者が「実は最近こんなのが売れてるんですよ」と持って来たのが、ダイドーブレンドの前身となるジャマイカンブレンドコーヒーの缶。

その時に、以前この缶コーヒーを飲んでおいしいと思ったのを、思い出したんですよ。「おいしい缶コーヒー作ってるな。これは面白い」と思って入社を決めました。

G:

そこからジャマイカンコーヒーの刷新を行われたということで。聞いた限りだと、味わいを決定するために「最もコーヒーが飲まれる場所である喫茶店のコーヒーを飲みまくり、研究していた」ってあるんですけど。

髙橋:

それはうそや。

G:

うそなんですか!?(笑)

髙橋:

地方にいて、当時はそんなに喫茶店ばっかり行けるわけないでしょう(笑) なあ、小西。あんな場所に喫茶店がたくさんあるわけないやん。

G:

では、今のダイドーブレンドというのは、どんな風に作っていったんですかね。

髙橋:

まあ、喫茶店のコーヒーっていうのは確かに研究しましたよ。正直いってそれなりに回りました。ホテルのコーヒーが一番うまいと当時の社長に聞いて。

G:

ホテルのロビーで売っているような……。

髙橋:

そうそう。確かにうまくて、そこから「この味を再現させていくんだ」という命題を掲げて研究していったわけです。でもね、そんな喫茶店ばっかり回るわけにもいきません。そんなに時間をくれないし、喫茶店を回ってたら「遊びか」って怒られてしまう。当時はそういう時代でした。

でも、出張した帰りとかには行きました。街にあるような普通の喫茶店はやっぱりダメでしたね。当時は今のようにチェーン店が無かったので、個人の喫茶店ですから淹れ方もいい加減ですし。我々の子ども時代は、豆で挽いて飲む時代じゃなかった。コーヒーと言えばインスタントだった。

G:

今考えるような「喫茶店」ではなかったんですね。

髙橋:

そうですね。普通の喫茶店に行っても参考にならない。ホテルのちゃんとしたドリップで、ちゃんとした淹れ方で飲んで、「コーヒーの味ってのはこういうもんだな」と。

そんな中で、豆をほとんど使わない缶コーヒーというものが出てきました。

G:

ほとんど豆を使わないんですか?

髙橋:

要するにフレーバーで味を付けたものが「コーヒー」として流通してきたんです。「このままいけば缶コーヒーという市場が無くなる」と危惧したんでしょう、全日本コーヒー公正取引協議会というのが立ち上げられて、規格を作ろうということで、「コーヒー」「コーヒー入り飲料」「コーヒー入り清涼飲料」の3つのカテゴリが作られました。そのときに、豆の産地を名前につける時は、その豆を51%以上使わないと使えませんという規格になったんです。当時のジャマイカンブレンドはジャマイカの豆の配合が30%だったので、20%足りない。その20%を何とかしようと思ったんだけど、輸入されてくるジャマイカの豆の絶対量が足らなくて。

G:

それはどうしようもない。

髙橋:

そう、どうしようもなくて。「ジャマイカの名前が使えないならもうダイドーブレンドコーヒーで行こう!」という話になった。私が入社した時期は、ちょうど名前の変化期だったんですよ。「バケツ一杯飲んだ」って話は、ものの例えですが、そのときのことですね。

でも、かなり飲みました。やっぱり飲まないと分からないですね。飲んで、どういうものかってのを勉強しないといけない。

それで、ジャマイカの豆が入ってこないということもあって、ジャマイカの豆から中南米の豆に置き換えたんですね。でもその時に、当時の社長が「ジャマイカンコーヒーと同じ味わいを作れ」とめちゃくちゃなことを言う。

G:

豆が違うのにジャマイカに寄せろと。

髙橋:

やっぱりジャマイカはおいしいですから。で、ジャマイカの味に寄せて寄せて……とそれはいいんですけど、製造ラインテストが夜中になるんですよね。だいたい仕事が終わって、0時回ってからスタートして朝まで。私ね、「3日続いたら会社をやめよう」と思いました(笑)

G:

やっぱりそれだけつらいものですか。

髙橋:

要するにほとんど寝ないってことですからね。睡眠不足で3日間はつらいよ。

G:

当時は3種類ぐらいの豆をブレンドする企業が多い中で、ダイドーブレンドは5種類以上の豆をブレンドすることで他社にまねされない複雑な味作りを行ったと聞いていますが……。

髙橋:

最初から5種類の豆を使おうという発想は無かったんですが、結果的にそうなりました。これは我々一社だけではできないですよ。製造委託先の研究者と一緒に「豆をこうしよう、ああしよう」とやっているうちに豆の数が増えてきたんです。だんだんね。微妙に味わいを変化させるとなると、豆を増やすしかないんですよ。

G:

それ以外やりようがないという話になってくると。

髙橋:

3種類ぐらいでは、焼き方をどんなに変えたってそんなに大きく変わりません。当時の喫茶店でも多くは2種類か3種類しかブレンドしなくて、だいたい配合は決まっています。でも、微妙に変えていかないといけないので、5種類の豆を配合して、それを持って行っても当時の社長がまだOKしない。

G:

OKしない?

髙橋:

OKしない。ダメだと。それで「いやダメと言われても……」って。

G:

ダメだと言われる理由は何なのでしょうか。

髙橋:

要するに、おいしくないんですよ。本当においしいと認められないと製品化されません。

G:

シンプルですね。

髙橋:

なぜそんなにも、うちが缶コーヒーの味に力を入れていたのか、分かりますか?

G:

当時、何か事情があったのですか?

髙橋:

私が入社した当時は、ちょうど自動販売機が増えている時期でした。今までコールドオンリーだった自動販売機がホットに対応したんです。冬場に売り上げを稼ぐとなると、当時のホット商品、缶コーヒーに力を入れる必要がありました。ココアやおしるこもあったけれど、自動販売機で主力のホット商品はレモンティーかコーヒーでした。コーヒーは誰でも飲むものだったので、いかにおいしいホットの缶コーヒーを作るかというのが命題だったんですよ。

G:

ホットコーヒーのおいしさが、売上を左右すると。

髙橋:

夏場はコーラなどの炭酸飲料が強いんですが、冬場に炭酸飲料や清涼飲料はあまり出ませんから。だからうちの自販機が選ばれるために、缶コーヒーに力を入れた。

G:

なるほど。

髙橋:

ホットの缶コーヒーで冬の売り上げが取れるから。でも、ホットにするということは、1カ月くらい、55度で自販機の中に入っていてもおいしく飲める必要があります。それを実現しないといけない。

G:

要するに時間の経過に耐えられるだけの味を作らないといけない、と。

髙橋:

どんな缶コーヒーでも、作って1週間のうちに飲んだら本当においしいんですよ。でも1週間で消費者のところには行かない。早くとも1カ月半から2カ月はかかります。そこからさらに自販機に入るわけですが、消費者は作った日付を選べません。

近くにあった自販機で人が缶コーヒーを買って、飲んで、「うまいかまずいか」です。その中で当たり外れがあっては困る。最悪の条件下でも当時の価格である100円を出して、おいしく飲める缶コーヒーでないといけないというのが命題だったわけです。

G:

最悪の状態でも味は保っていないといけない、と。

髙橋:

今ほどコンビニがない時代ですからね。人が販売していれば「これはこうなんですよ」と説明ができますけど、自販機は説明ができない。だから、缶コーヒーについても缶コーヒー以外の製品についても、当たり外れのない、どれを飲んでもおいしい商品でなければいけない。自販機に入っている製品の品質維持というのが必要になってくるわけですよ。

G:

製造拠点が拡大したことによって、「どの工場で作っても同じ味わいにしないといけない苦労があった」という話を聞きました。でも、ダイドーブレンドの場合は香料無添加なので統一が難しい、と。「原材料は基本的に一緒だが各製造拠点にあった焙煎度合いなどを見つけだし、味わいの統一を図った。そして、舌が敏感な時間帯といわれる朝に味がぶれていないか毎日試飲。同じ工場でもロット違いの商品はすべて試飲」……そこから、「バケツ一杯分くらいは飲んでいたかな」という話に続いてくるわけなんですけど。

髙橋:

当初は1箇所、静岡県にあった委託先で製造を行っていました。でも、供給が間に合わず、コーヒー以外の製品が出てきたこともあり、物流経費の削減も色々あって、配送センターや物流基地を増やしていったわけです。当時でも半分以上は缶コーヒーの販売だったから、缶コーヒーを分散させないといけないということで。

とりあえず静岡でもう1つ作りましょう、東京でやりましょう、西日本でやりましょう、長野の方でやりましょう……と色々なところに分散するに当たって、みんなが「同じ豆で同じようにやったらできる」と思ってたら、それが難しいんです。

G:

というと。

髙橋:

まずね、一番大きいのは水が違うことです。

G:

そんなに差があるものなんですか。

髙橋:

あるんです。やっぱり水は大きいんですよ。でも、水は変えられない。ミネラル成分を除去すれば同じにできるかというと、そういうものでもなくて、微妙なものが抽出に影響してきます。

水が違うとなってくるとどうするんだっていうと、豆の焙煎のやり方や、多少でも抽出の方法を変えるなどしかありませんでした。その時は、朝イチでご飯を食べずに来てコーヒーを飲んでね。人間の舌の味覚っていうのは朝が一番敏感だから。やっぱり飲まないと、口に入れて吐き出しただけじゃ分からないんですよ。

当時の私は酒もタバコもやらなかったので、朝来た時に口をゆすいで6~7種類のコーヒーのサンプルを飲み比べました。当時の社長も一緒に飲むんですが、昨日は「こっちがうまい」と言っていたのに、翌日は別の方がいいという。「シャッフルしたら分からないんじゃないの?」と思ってやってみたら、バレてね。怒られました。

とにかく飲みまくって、味の違いを見極めて配合や製造工程を微妙に調整して、味の均一化を図りました。本当に苦労したもんです。

髙橋:

だから当時は、どの缶コーヒーを飲んでも必ず「これはどこの豆の味だ」って分かりましたね。他社の缶コーヒーでも、飲んだら、どのくらいの比率でどこのコーヒー豆が入ってるかって分かったものです。山1つの違いというか、「こっちはコスタリカでこっちはコロンビア」っていうのは分かりませんが、大体の傾向は分かりました。

非常に難しいんですが、そうやって焙煎などを変えていって、「もっとおいしいものを作ろう」と。でも、おいしいものができても、それで終わりじゃなくて、今度はそれを超えろという話になってくる。

G:

どんどん要求のレベルが上がっていきますね。

髙橋:

どんどんレベルが上がっていって、ブレンドコーヒーの味をブラッシュアップしてきたわけです。

G:

高速道路や道路網の拡充とともに自販機台数が伸びて、缶コーヒーの売上が一気に拡大したというのはあっても、それだけじゃなく味のレベルも上がっていったと。

髙橋:

本人は変わらないと思っていても、10年前の写真を見ると「おお」と思うのと一緒ですよね。10年前と比べてみると「磨かれた味になってきたな」「洗練された味になってきたな」という感じです。うちは缶コーヒーの味の骨格を変えないようにしながら、どんどん改良を重ねていったわけです。

缶コーヒーを作っているメーカーで、香料を使っているところがありますが、これも私たちが均一化で苦労したところと同じ理由によるものです。香料を使わないと、味をそろえられないんですよ。

G:

他の会社でも話を聞きましたが、「なぜダイドードリンコは香料なしで作れるんだろう」と言っていました。

髙橋:

バケツ3杯飲めばできると言っておいて下さい(笑) とにかく飲まないとね。小西くんもそうだと思うけど、立会に行くでしょ。その時に、豆の状態や味がどんなものかを確かめるために、ミルクや砂糖を入れる前の抽出液を飲むんです。これがキツい。あれは胃に来ますわ。でも実際に飲まないと分からないんですよ。

昔は豆のカッティングまで見ていました。「チャフ(薄皮)を入れるかどうか」とか「このメッシュ(粒径)が荒い」とか。例えば、濃く淹れた時にはカッティングはこのくらい、メッシュはこのくらいにしましょう、浅く淹れた時にはこのくらいがいいでしょう……と、そういう気の遠くなるところまで詰めていったんです。

豆を挽いてすぐに飲むコーヒーは香りもいいし、味も美味しい。みんな、喫茶店やホテルのあの香りを缶コーヒーで再現しようと思って挑戦する。それを何とかしようと我々はバケツ3杯飲んだわけですが、香料を使うという方法もあります。香料を入れるには香料を入れるメリットがあります。ただ、ウチは最初からそういう発想が無かった。それを、今更入れられないですよね。バケツ3杯飲んどいて、香料に頼るというのはない。

G:

それがブランドになってしまっているから。

髙橋:

一時期は検討したこともあったんですが、やめました。ダイドードリンコには合わない。営業部門にも受け入れてもらえない。香料なしに慣れているから、香料があるものを飲んだら「これはウチの缶コーヒーじゃない」というイメージになってしまうんです。

G:

ダイドードリンコらしさを感じられなくなってしまうと。今までの話を聞いてると、職人集団のようだと感じました。

髙橋:

職人集団ですね。大工はカンナの削り方を見て「この削りはうまいな」って思うでしょ。「機械でやっても同じじゃないか、何が違うんだ」と言われるかもしれないけれど、それが違うんですよ。その違いを分かろうと思うと50年かかります。機械だと狂いもないし、ひょっとすると調整したら機械の方が上手いかもしれません。そうしたら、「職人要らない、機械でやればいいじゃない」となるじゃないですか。ところが違う。やっぱり匠は匠でワザなんですよ。

味というものは理論だけでは作れません。人間の味覚っていうのは計算できない。だから、我々は計算できないところを計算するんですよ。私が入社した時、我々は素人集団だったからこそ、職人と同じで実践して体で味わいを覚えてきたんです。「体で身につけてきたもの」と「理論」との融合が、地力の差としてあると思います。

G:

ところで、さっきから小西さんに話を振っていますが、一体どういう関係なんでしょうか。

髙橋:

孫弟子です。

マーケティング部・小西勝彦さん(以下、小西):

髙橋がマーケティング本部長の時に私が社内公募で手をあげて、配属になって……。

G:

大恩人なんですね。

髙橋:

そうだったか。

G:

なるほど、そんな感じなんですね。ノリノリでお話していただいてるんですけれども、一旦話をしめて小西さんに話を伺っていきたいと思います。

◆コーヒーの品質を見極める技術を習得する「コーヒー鑑定士」とは?

G:

小西さんは、2004年から商品開発、2009年以降にコーヒーの開発に携わり、2012年にはダイドーブレンドのリブランディング時に主力商品開発担当になって、2014年から「世界一のバリスタ監修」シリーズの商品開発を行われているという話なんですけれど、まず、2012年のこのダイドーブレンド・リブランディングとは、どういうものだったのでしょうか。

小西:

2006年ごろに若者向けの新しい「D-1 COFFEE」というブランドを立ち上げたのですが、当時は「ダイドーブレンド」「D-1 COFFEE」「デミタスコーヒー」など、個性や特徴の強いブランドがそれぞれ存在して、消費者のブランドに対する知覚が分散していました。そこで、改めて1つの傘のもとでブランド訴求していくという時に、「ダイドーブレンド」という旗印を掲げたので、それをリブランディングと呼んでいます。

G:

当時、「ブランドをダイドーブレンドに統一した方がいい」という判断にはどういう理由があったのでしょうか?

小西:

ダイドーブレンドのこだわりとして「香料無添加」「ブレンド」という点があります。我々のコーヒーの原点がダイドーブレンドなので、「ダイドーブレンド」を掲げることで、ブレンドへのこだわりが消費者に対して発信できるのではないかという考えはありました。

G:

ちょっと話は戻るんですけど、もともと小西さんはどういう経緯でダイドードリンコに入られたのですか。

小西:

私はダイドードリンコに新卒で就職して、営業からスタートしました。自動販売機が主力の会社なので、自販機にジュースを詰めて、百件以上営業に回るという。私が入社後しばらくして商品開発の社内公募制度が始まったので、営業として働いている時に手を上げ、髙橋に面接をしてもらって、縁があって採用となりました。

G:

2009年からコーヒーの開発に携わったとありますが、そこはどんな風にスタートしたのですか。

小西:

総合飲料メーカーであるダイドードリンコの中で、コーヒー開発は責任重大な役割で、スキルや経験値の高い人が担当してたんです。新人の私は、紅茶や炭酸といったところから飲料についてステップアップしながら学んでいって、あるタイミングでコーヒーを1つ担当しました。そこから段々コーヒー開発の比率が増えていきました。

G:

やはり、コーヒー開発の担当はプレッシャーが大きいのでしょうか。

小西:

そうですね。売上も大きい商品ですし、社員それぞれがコーヒーにはこだわりを持っているので、いろんな意見を受け取ります。なので、しっかり作り込まないといけない。みんな責任を持ってやっています。

G:

開発部の社内公募制に手を上げたのは、営業をやりながら、「開発をしたい」という気持ちが高まってきたということでしょうか。

小西:

もともと、会社に入る時に「商品開発をしたい」と思っていましたね。

G:

当時、数々の飲料メーカーがある中で、ダイドードリンコを選んだ理由っていうのは何なんでしょうか。

小西:

学生の当時、茨城県に住んでいたんです。茨城はダイドードリンコが強い地域で、個人的にすごく愛着がありました。なので、非常にすっと決断できました。

G:

「味にこだわりのある店で豆の産地やグレード、焙煎度合いによる味の違いなどを舌に覚えさせるため毎日飲み続けた」というエピソードがあるんですけれども、これも、バケツ何杯というレベルで飲んだのでしょうか。

小西:

その時は、まさに髙橋が「飲んで舌に覚えさせろ」と。必ず毎日飲んで、味について「ここはこう」と言えるようにしないと使い物にならないので、とにかく味を舌にたたき込めと。なので、毎日コーヒーを飲んで他社との比較もしていました。

G:

毎日飲み続けて、自分でも違いがわかるようになってきたと感じるまでには、どれくらいの期間がかかりましたか。

小西:

だいたい3年ぐらい飲み続けると分かってくる感じがしましたね。それまではちょっと自信のない部分があったんですけれども(笑)

G:

毎日1杯ずつ飲み続けたとして、少なくとも1800杯ぐらいは飲んでってことですね。そして、2016年にスキルアップのためブラジルで1カ月半の研修を行い、クラシフィカドール(コーヒー鑑定士)という資格を取得、とあるんですけれども、「ブラジルで研修」というのは何をするものなのですか。

小西:

コーヒーのメッカであるブラジルにはコーヒーの品質を見極める技術を習得する「コーヒー鑑定士」という資格がありまして、それを習得しにいきました。また、ブラジルは世界一のコーヒー産地なので、産地を肌で体感することや、豆を育てている状況を見てくるのも目的の1つでした。

G:

これは何をしてるところなんですか。

小西:

これはブラジルの講師が来て、座学でコーヒーという植物についてや品種など、基本的な部分から「ブラジルのコーヒーとは」ということまで様々なことを学んでいるところです。言葉は日本人の通訳さんに訳してもらっていますね。

G:

こっちは……。

小西:

クラシフィカドールという資格は豆を分析するのが中心なんですよ。中米ではコーヒー豆を1粒1粒収獲しますが、ブラジルではコーヒー豆の収穫量が非常に多いので、機械で収穫します。なので、未成熟の豆や虫に汚染された豆など、いろいろなのが混ざっていきます。クラシフィカドールは、例えば300gのコーヒー豆の中にどのくらい欠点があるのか素早く分析し、味覚品質と合わせて「このロットはこのぐらいの価値がある」というのを見定める、そういう作業をやってます。

クラシフィカドールとコーヒーインストラクター検定1級の証明書を持つ小西さん。

G:

写真を見ると、畑の面積がめちゃくちゃ広いですね。

小西:

東京ドーム何百個分とか、そういうスケールの広さです。

G:

要するに実際にこれを目の前で見ていくってことですね。

小西:

そうですね。これは、収獲した果実を並べて乾燥させているところです。収獲したままだと水分を含んでるので、乾燥させることが大事なんですよ。写真に写っているのは乾燥させるための広い敷地ですね。

G:

これはなんでしょうか。

小西:

これはコーヒーの生豆から欠点のある豆を選別しているところです。

そしてこの写真は、2013年にイタリアやフランスのコーヒーの消費文化を視察するというのがありまして、その時に訪れたカフェですね。イタリアのミラノにはバールというカフェがあって、バリスタが機械でエスプレッソを淹れてミルクで仕上げたりします。各国の消費文化を見て、コーヒー開発のヒントが無いかと考える……ということをミッションとして取り組んでいました。

G:

結果としては……。

小西:

「ダイドーブレンド 泡立つデミタス エスプレッソ」は、その時に開発したものです。

エスプレッソは濃縮して抽出するので、クレマと呼ばれる泡が立つんですよ。クレマは非常にうまみを含んでいるということを体感したので、振って泡を立てて泡と一緒に飲むというコーヒーを作りました。最近ではコーヒーに窒素を注入してビールのように泡立てる「ニトロコーヒー」などが出ていますが、それの先駆けとなる形です。生ビールは泡のクリーミーさを楽しみますが、それに近いですね。

◆「継承して進化発展させる」という意味での「開発」

G:

小西さんは、ニーズの変化に伴い微糖コーヒーの開発に注力したとのことですが、具体的に注力とはどういうことを行われたのでしょうか?

小西:

髙橋が数十年前にやっていた開発は、まさに「砂糖の甘さ」があってのことですよね。砂糖がしっかり入った甘くておいしいコーヒーというのが市場のトレンドとしてずっと存在しました。でも最近は健康志向が高まり、甘さを控えたいというトレンドが出てきました。それが市場のボリュームとして大きくなったので、ダイドーブレンドコーヒーと並ぶくらい売れるものを作らないといけないということになり、リブランディングとともに、微糖タイプのコーヒーを市場に確立することに注力したということです。

G:

リブランディングはどのような方向性だったんでしょうか。

小西:

消費者調査をベースにしています。消費者調査は求める味を定量的に分析するための手法なんですけれども、まさに消費者に合う味を作るという視点で、消費者にちゃんと意見を聞いて、開発を積み重ねていって、評価してもらって、フィードバックして、直して……。定量的に消費者に評価される味作りを追求してきました。

G:

結果として、当時からすると微糖の方向性は甘さを増やした方向性なのでしょうか、減らした方向性なのでしょうか。

小西:

微糖のコーヒーは、砂糖を抑えてしまうと少し薄く感じられてしまいます。なので、しっかりとした飲み応えのある味が必要なのです。その飲み応えを追求していったのが豆のブレンドで、コーヒー豆をただ数種類使うのではなくて、焙煎度合いから種類から、全てを掛け合わせることで味が複雑になって、飲んだときにすごく広がる……コクを感じるので、最近ではよりブレンドにこだわっています。

で、先ほど言ったダイドーブレンド微糖というのが、20種類の焙煎豆という……。

G:

すごい数ですね。

小西:

20種類の豆を使うことで、先ほど言ったような味の薄さをカバーしています。

G:

髙橋社長の話にも「豆の数が増えていく」という話がありましたが、その延長線上で、さらにそれを超えていくんですね。

小西:

継承して、進化発展させないといけないと思ってます。競合もレベルアップしているので、負けないよう香料無添加とともに「ブレンドで再現する」というのを特に注力してやっているところです。

G:

小西さんの資料を見ると「コーヒーのブレンドの知見に加えて、甘さと乳素材のバランスに着目し、現在のヒット商品『世界一のバリスタ監修』の微糖の開発に生かす」となっているんですけれども、この「甘さと乳素材のバランス」というのは分かるような分からないような……という表現だなと。

小西:

コーヒーだけではなく、甘さも味の広がりを感じる1つの要素ですし、ミルクの多い少ないでコーヒーをしっかり感じさせたり、濃く感じさせたりすることができます。なので、バランスもこだわらなければいけないところです。弊社では微糖でも「糖類50%減」と言えるような砂糖の量にして、甘さと乳成分の組み合わせに非常にこだわることで、味覚価値の最大化につなげています。

G:

言うは易く行うは難しなんですけど、その組み合わせはどのようにして決めていくのでしょうか。

小西:

コクを強く感じさせるタイプや、すっきり感じさせるタイプ、キレを感じさせるタイプなどを作って、それを消費者に飲んでもらい、定量的に確認して、どれが一番求められる味かというのを取捨選択していく感じです。

G:

「消費者に定量的に確認していく」という方法が先ほどから出てきますが、具体的にどう確認しているんですか?道行く人を片っ端から捕まえて飲ませるわけじゃないですよね?

小西:

調査会社と連携して、ターゲット層に来てもらって、「目的の味のバランスを感じてもらえるか」などの評価をしてもらって点数化します。そこから明らかになったマイナス点を修正していく感じです。

G:

そのサイクルをぐるぐる回し続けるというイメージでしょうか。気が遠くなりそうですが、「世界一のバリスタ微糖」の場合だと、どれくらいそのサイクルを回したのでしょうか。

小西:

これは1年くらいかけて作りました。当時は消費者が求める味が明確ではなかったので、最初は定性的に、数名のユーザーを連れてきて、当時の主流に対して「どういう味を求めますか」と、ブラインドで飲んでもらっていました。もともとは「ごくごく飲めるすっきりしたタイプ」が求められているという認識があったんですけれども、意外と「じわじわ飲んで満足感、飲み応えがあるタイプ」が求められているという方向性が見いだせました。なので、当時の他社は「すっきり微糖」を作っていたんですけど、当社は濃くて、ステイオンタブ式の缶コーヒーと同じくらいのボリュームで飲める味が必要だという視点で作りました。

G:

なるほど。その視点もテストの中で方向性が分かってきたという……。

小西:

消費者の分析や調査を行うチームと協力しながら、職人の肌感覚だけじゃなくて、今の時代の消費者に求められる味というのを知った上で商品化しています。

G:

最初の企画時点からはどんどんずれていくんだけれども、ずれていくのはむしろ正しいという。

小西:

ダイドーブレンド微糖なんかは最初の頃に「薄い」という指摘があって、ブレンドバランスを増やしていったら最終的に20種類くらいになりました。

◆プレッシャーをポジティブに変換すること

G:

当たり前ですが、テストって感想もらうわけじゃないですか。なのでテストに出す時点である程度作り込まれてるわけですよね。そこで「薄い」とか言われちゃうと立つ瀬が無いというか……。

小西:

それはやっぱりショックですけども、発売が決まってるので、僕たち開発責任担当はやり直さないといけない。その最後の短い期間でいかに形にできるかというのは大きなプレッシャーです。でも、それを克服しないといけないという役回りなので……。

G:

すごくストレスが大きそうですよね。さっき言ったみたいな「薄い」という意見が出るとチーム的にはどうなっちゃうんですか。

小西:

結構シーンとした……。やっぱりプレッシャーになっちゃいますよね。「求められてた味じゃないじゃん」みたいな。そういうシーンにならないように常に気をつけているんですけれども、なったときはかなり胃が痛くなります。

G:

かなりタフでないといけないという。キリがない作業のように聞こえるんですけど、どのあたりで「これで行こう」というのを最終的に決めるんですか。

小西:

最終的には試作品が100タイプとかになっちゃうんですけれども……。最初は数種類から始まって、20になって……、と段階があるので、そこまで納得するとこまでいかないと調査にかけないですね。

G:

それで、「それ以上やってもあんまり差がない」というところまでやりきるというイメージですか。

小西:

基本的にはやりきらないといけませんね。

G:

発売時期が迫ってるし「このあたりで切ろう」というよりは「この方向性でやって行き着くところまで行こう」というイメージなんですね。

小西:

ただ、発売後も消費者の声を聞き、自分たちでもできあがったものを飲んでいると「ここはもうちょっとこうすればいいな」というのが出てくるので、そこからまた改良を重ねて、リニューアルに合わせてブラッシュアップを繰り返していきます。

G:

実際に出してみたら感想が違ってくる時もあると。

小西:

出した時は目いっぱいなんですけど、出した後にも課題が出てくるので、それらを集めてさらに潰していきます。

G:

潰して、リニューアルしたり、さっき見せてもらったみたいな視察に行って新しいヒントを得たり、みたいな。

小西:

学んだことを生かしていますね。

G:

話が前後しますが、そもそもイタリア視察というのはどういう経緯で「行こう」という話になったんでしょうか。

小西:

これは社長が、「従来の缶コーヒーにも新たな視点・切り口が必要なので、何か変えていかないといけない」というところで、そういうところに行くことで違った要素が出ると確信めいたものを持たれていたので……。

G:

つまり、「開発が極限まで行ってるイメージがあるので、全く違う方向に行こう」と。

小西:

環境を変えて感性を磨くことで、さらに缶コーヒーの進化につながるんじゃないかという。

G:

イタリアでコーヒーのクレマを飲んでも、すぐに「泡立つデミタス エスプレッソ」には結びつかないかと思うんですが、どうやってクレマからここまでたどり着いたんですか。

小西:

帰国後、泡を立てる技術や原料を探しまわって、見つけ出しました。それとエスプレッソを組み合わせていけば、泡が立ってクレマのある本格的なエスプレッソになるんじゃないかと。ヨーロッパ視察の成果物は社長からも期待を感じていたので、いい意味でのプレッシャーを受けて、ひらめいたというか。

G:

企画書を出した時の他の方の反応ってどうだったんでしょうか。

小西:

結構びっくりしていました。企画を本部長に出したら「ちょっと一緒に来て」と言われて、2人で社長のところに行ったら、社長からも「おお!」と驚きの声が上がり、他の部署を巻き込んでどんどん広がっていって……。

マーケティング部・藤村二歌(以下、藤村):

試作品を出した時、みんなびっくりしてましたね。

小西:

ただ販売目標はクリアしなかったので、ちょっとヘビーユーザー向けに作りすぎたかと思っています。

G:

なるほど。あと、小西さんは10年以上も企画に携わっているということですが……。

小西:

長いんですけど、最初は問合せ対応や資料作成からスタートして、中身開発には直接関われない下積み期間も結構あったんですよ(笑)

G:

そこからスタートして、ここまで来たっていうのがすごいですね。最後の質問です。直近では「ダイドーブレンド デミタス甘さ控えた微糖」を開発されていて、僕も飲ませてもらって「普通の微糖と全然違う感じがする」と思いました。まず、名前がすさまじいですよね。

小西:

これはわかりやすい名前にしました。

全日本コーヒー協会には「微糖と言える決まり」があるんですけど、先程も言ったように、砂糖の量を決まりに合わせると、味が薄くなってしまうんですよね。なので弊社の微糖缶には甘味料を入れているものがあります。甘味料で甘さを穴埋めすることで、味のボリュームに寄与させているんです。でも、「ダイドーブレンド デミタス甘さ控えた微糖」は砂糖のみで、微糖であっても薄さを感じさせない作りにしました。コーヒー豆も贅沢に使っていて、ミルクとの組み合わせも考えて、甘味料に頼らず自然な砂糖の甘さだけで仕上げていますが、それでも薄くは感じさせない。しっかり濃さを体感してもらえる、デミタスとして満足してもらえる味の作りになっています。

G:

この企画はどうやって立ち上がっていったんですか?

小西:

後で藤村が詳しく話しますが、弊社にはブランド戦略グループというのがありまして、そこが消費者を分析して今の時代にあったラインナップバランスや、個別商品の根幹を企画するんです。その時に、「消費者の甘さ離れが起きている中で、今の缶コーヒーって全体的に甘いよ」「もっと甘さがすっきりしたのが飲みたい」「ただデミタスらしい飲み応えも欲しい」というのがベースのプロジェクトとして上がってきて……。

G:

注文の多いプロジェクトですね(笑)

小西:

そういうプロジェクトのもとで作りました。

G:

聞いていると、難易度の高いプロジェクトを多くまかされているんですね。

小西:

こういうことができるのも、髙橋を含め諸先輩方が経験して継承されてきたものがあるからです。ブレンドする豆の数がどんどん増え、配合バランスも進化して……と、蓄積した情報を知見として勉強できます。それがあるからこそ、こういうものが設計できるようになるんですよね。

G:

さらっと「開発に1年」と言われますが、はたから見ると出口の見えない戦いのように聞こえます。プレッシャーを感じながらゴールにたどり着くには、どういうメンタル状態を維持したら可能になるのでしょうか。

小西:

会社に入った当時に開発を希望していたように、もともと開発に対しての意気込みやこだわりがあって、だからこそプレッシャーを楽しさに変えられるというのはあると思います。あと競合も同じような中でやってるので、「他がやるなら自分もやらないと」というのもモチベーションになりますね。ネガティブな気分になるときもありますけど、どちらかというと、プレッシャーをポジティブに変換できるというか。あとは髙橋がビシビシ……。

G:

あの恐ろしい髙橋社長にビシビシしばかれた経験があるから(笑)

小西:

そこでメンタルを鍛えられたというか。そっちが大きいかもしれないですね。当時は厳しかったですからね。

G:

さっきもビシビシ言われていましたが……。

小西:

あんなに優しくはなかったですね。

G:

その辺りで鍛えられたというのもあるんですね。考え方が徹底的に受け継がれていることがいろいろな話を伺って分かりました。ありがとうございました。

◆自販機のコーヒーは「3秒で選択される」、新しい選択肢を入れるには?

G:

では、続いて藤村さんにお話を聞いていきたいと思います。

藤村さんの経歴を見ると、「2012年入社マーケティング部 顧客市場調査グループに配属」というところからキャリアがスタートして、2016年にマーケティング担当に抜擢されています。一番最初に入った「顧客市場調査グループ」っていうのはどういう仕事なのですか?

藤村:

最初は、小西たちと一緒に「世界一のバリスタ監修」や「泡立つデミタス エスプレッソ」の試飲調査やインタビューを行っていました。私は調査担当として、小西たちが作った試作品をお客様に実際にテストして、「Aタイプの方が可能性がある」とか「こういう風に改良したらもっと良くなる」というようなことを調べるのが仕事でした。

G:

そもそも、どういう経緯でダイドードリンコに入社することになったんでしょうか。

藤村:

私も小西と同じく新卒採用でなんですけど、私は、もともと缶コーヒーをあまり飲んでなかったので……(笑)

コーヒーは好きだったんです。ただ缶コーヒーはあまり飲んでいなくて、たまたま「デミタス」のコーヒーを飲む機会があった時に「すごくおいしい。思ってた缶コーヒーのイメージと全然違うな」と思ったのを覚えています。

同年代の友人にはダイドードリンコのことを知らない人もいましたが、私の父親は「コーヒーといえばダイドーだよね」って言っていて、父親から聞いた「すごくいいものを作る」というイメージから、もっと多くの人々に広げられる可能性を感じたことと、もともと物作りに興味があったというのが合わさって、ダイドードリンコという会社に興味を持って入社試験を受けました。

G:

なるほど。顧客市場調査グループから「うまみブレンド」のマーケティングになるまでには、どういう経緯があったのでしょうか。

藤村:

まず調査担当からマーケティング担当、戦略担当になるっていうところでいうと、やっぱり自分でも物作りがしたかったというか、企画に携わりたかったので異動を希望しました。

缶コーヒーは、ヘビーユーザーの方に愛される商品はたくさんありますが、飽和状態になって伸びが止まっています。そこをさらに伸ばすためには「今買っていない人たちに、買ってもらいたい」というのがマーケティング部の命題としてあります。どこの会社も努力はするので、どこの缶コーヒーもおいしい。じゃあ、「おいしい」以外のところで新しい顧客を獲得できる商品が必要だっていう風になって、コーヒー果肉を使うという珍しい手法を使うという形で生まれたのが「うまみブレンド」ですね。

G:

「うまみブレンド」を初めて見た時に、「この缶コーヒーのデザインは青いんだ」「こういう傾向の色の缶は今までなかったな」と驚いたのを覚えています。

藤村:

缶のデザインについては部署内外問わず、多くのディスカッションをしました。ただ、自動販売機で買う場合、お客様は「いつもの」でボタンを押してしまうので、3秒で商品を選択します。その中で、まずは目に止めてもらう必要があったので、この目につくデザインを全面に押し出していこうと。果肉っていうのも、コーヒーでは珍しいですよね。

G:

見たことがなかったですね。

藤村:

「ブレンドにこだわっている」というのは、昔から継承しているところです。コーヒー豆だけではなく果肉までブレンドするというコンセプトで、お客様にちょっと驚きも与えられる商品になりました。

◆「職人の感覚」と「分析した数字」の融合

G:

ダイドーブレンドのマーケティングでは、他に何を具体的にやっていたんですか?

藤村:

ダイドーブレンドを今後どんなブランドにしていきたいかという戦略であったり、そのためのラインナップって何が何品必要かとか、今の市場ニーズや今後の予想など、川上の部分を考えるような仕事を。

あとテレビCMとかプロモーションなども、「どのような内容が戦略に合ってるだろうか?」ていうのをみんなで協業してやっています。営業チームとも、「商談上でもっとバイヤーさんに話を聞いてもらうためにはどうすればいいか」とか、「リリースでどういう風な表現をしようか」というところで、色んな部署の方とやりとりしています。

G:

あらゆる部署とやりとりしている感じなんですね。あと、2017年に「ダイドーブレンド 新オトナブレンド」を担当するのに際して、「顧客市場調査の知見を活かして、顧客ニーズやインサイトに対応した商品開発に注力」とあります。

藤村:

すごく大それたことに聞こえますね(笑)

髙橋の話にもありましたが、チャレンジングな職人気質というのはもちろん継承しながら、そこに市場の消費者インサイトや統計的な部分も合わせることで「より強い商品を作っていこう」と至った企画なんですけど……。

缶コーヒーに対し、調査をしていくと「少し甘すぎる」とか「後味が舌に残る」という部分のニーズがありました。そこの不満を解消するような商品を作ろうとして生まれたのが「新オトナブレンド」ですね。

缶コーヒーって、昔から根付いたパンチがある味が多いのですが、コーヒー全体市場を見ると飲みやすいコーヒーがどんどん生まれてきているので、昔から変わらないパンチがある味というイメージを変えたい、と。当社はコーヒーのラインナップが他よりも多いので、パンチの効いたものだけじゃなくてちょっと違う味わいも楽しめるという部分が価値になります。「新オトナブレンド」は浅煎り・中煎りブレンドで引き出した豆本来のマイルドなコクと甘さ控えめで楽しめる、まさに従来になかった新しい缶コーヒーの味わいを実現した感じです。

G:

すさまじいくらい理詰めで作っていくんですね。

藤村:

うーん。理詰めだけというわけでは全然ないんですけど……。

G:

というと?

藤村:

さっきも言った、職人気質な、チャレンジングなところとうまく融合させていきます。職人の「感覚」の部分と、分析した「数字」の部分を掛け合わせていくというか。

G:

あと、独特だなと思ったのは、「新オトナブレンド」っていうネーミングです。

藤村:

そうですね、ネーミングもすごく議論しました。これも、やはりダイドードリンコは自動販売機が主流なので、まずは「目にとまるものを作りたい」というのがありました。あと、「昔から缶コーヒーに慣れ親しんでいる方が飲んでいる缶コーヒーとは違う」というのを言うために、差を出しました。缶コーヒー以外にカフェチェーンとかサードウェーブのコーヒー、カウンターコーヒーなどで飲んでいる方も増えてきました。なので「従来の缶コーヒーでは満足できない」と思っている方たちに手にとっていただけるよう「新オトナ」と定義したんです。

G:

デザインにも、企画の段階で色んなパターンがあったんですか?

藤村:

かなりの種類のデザインを試作しました。「まずコーヒーとしておいしそうじゃないといけない」「でもやっぱり新しいイメージも作りたい」という点があったので、いかに瞬間的においしさと新しさを伝えるかというところをテーマに置いて作り、製品特徴とかも最小限に抑えています。

G:

今までのダイドーブレンドとは全く違う「新オトナブレンド」のような企画がよく通ったなって感じがするんですけど、実際に作っていて反対の空気は感じましたか?

藤村:

「これ単体だけで勝負します」というと確かに心配になる方もいるかもしれないんですけど、数あるラインナップの中で製品をリニューアルする、その中で「新しい人を獲らなきゃいけない」とか「イメージを良くしていこう」っていう商品の役割は皆さんにも納得して頂ける部分ではあるので、そこを中心に話す感じです。

G:

新規開拓的な。

藤村:

そうですね。

小西:

会社としてもチャレンジしていくことをよしとする文化があるので、先ほどの「泡立つデミタス エスプレッソ」もそうですし、「うまみブレンド」「新オトナブレンド」についても同じような考え方で、逆風は全然ないです。

藤村:

そうですよね。感覚的な物事の進め方じゃなくて、さっきの話にもあった消費者調査にかけて……という流れなので。でも、もうこれは何回も心がくじけそうになりました(笑)

G:

というと?

藤村:

当初は、「甘さをものすごく控えた商品」を作ろうというところから始まったんですけど、お客様に「薄すぎる」っていう辛辣な意見を頂いて。スケジュール的に発売直前のところで割と大きく転換をして、受け入れられる味ができたので無事に発売に行き着きました。

小西:

毎回調査してもだめで。マイルドになると、コーヒーのとがった部分を全部取ってしまいます。それに加えて甘さ控えめなので、なかなか消費者に許可してもらえなかった。

藤村:

発売されたのは、奇跡的な中身なんです。

◆「今までにありそうでないようなもの」を作る

G:

マイルドだからと言ってマイルドに寄せすぎるとだめで、かといってコーヒーに寄せるとそれはそれでだめでみたいな。難しいバランスですね。確かに、飲んだ時に今までと比べて「ありそうでない味だな」と思いました。

藤村:

それですね。ありそうでなかった缶コーヒーを作りたかった。

G:

「今までにありそうでないようなもの」を作るということは、それまでの市場に似たようなものがないわけですが、どんな気分でプロジェクトを進めるのでしょうか。

藤村:

やっぱり、通常のリニューアルとは違って難しいですよね。開発担当とゴールを一緒にするのにも時間がかかりますし。「どこが目的地なのか」ということをたくさん話して、それにどうやって近づけるだろうというのを考えていきます。

G:

「新オトナブレンド」の場合は、どういうようにしてゴールを決めていったんですか?

藤村:

色んな商品を混ぜたりして、ミルクがどれくらいで、コーヒーどれくらいで、この辺りかなあというのを(笑)

G:

その辺りは割と感覚的なんですね。

藤村:

まず試作して、実際どうかっていうのをテストで繰り返す感じですね。

G:

先ほど「開発担当とゴールを一緒にするのにも時間がかかる」とおっしゃっていましたが、感覚は個人個人で違うわけですよね。別の意見を持った人々でどうすりあわせていくんでしょうか。

藤村:

お互いの専門分野というか……「こういう市場の背景があって、戦略的にこういうところを目指していきたいという意見」と「職人専門の知識」を話し合っていきます。「甘さ控えたいっていうニーズはわかるけど甘さ控えすぎると薄くなるよ」とか、技術的な助言とすりあわせていきます。

G:

感想として「薄すぎる」と言われたとき、どんな気持ちでしたか?

藤村:

そうですね、もうスケジュールも迫ってたので……。

小西:

泣いてましたよ、彼女。

藤村:

それは、ほんとに。泣きながらできあがった、涙の結晶です(笑)

G:

それで、何とギリギリで間に合ったんですね。

藤村:

でも、調査を「絶対この1タイプ!」と絞ってやるんじゃなくって、色んなタイプを用意して、何タイプも試作してきた上での調査だったので、ある程度改良したらやっぱりゴールまで行き着けました。

G:

一番最初に企画してから、最終的にできあがるまでに、どれくらいの期間がかかったんですか?

藤村:

これも、1年ちょっとですかね。

G:

1年間やり続けてもうすぐ締め切りという時に、「だめだ」って言われたら、それは半泣きになりますね。

話がずれるんですけども、藤村さんは「これまで男性従業員が多いダイドードリンコにあって、女性の社員活躍のロールモデルとなるべく自己研鑽を続けている」と伺っています。すごく強い言葉が並んでるんですけれども、「女性の社員活躍のロールモデルとなるべく自己研鑽」っていうのは何をしてるんでしょうか。

藤村:

最近は同年代の女性社員が増えてきたのですが、それでも全社的にはまだまだ女性社員が少ないっていうのはもちろんあって、会議に行っても女性が私1人ということもあります。その中でみんなと共通の話をするには知識もつけないというのもあるので、自分もコーヒーの勉強したりとか、実際に農園や工場の視察に行かせてもらったりはしています。

G:

資料を見ると、コーヒーを飲んでる人は、やはり男性が多いですよね。でも、スターバックスなんかは女性客が多い。それでいくと、やはり、その辺りの女性を獲りたいっていうのもあるんでしょうか。

藤村:

将来的には女性の方に向けても、どんどんお客さんを増やすという意味では考えています。こちらからユーザーさんを絞るんじゃなくて、いろんなお客さんに愛されるブランドになりたいというのは、チームとして思っているところですね。

G:

藤村さんは新卒で入ったって話なんですけども、学生の頃から割とコーヒーは飲みまくっていたんですか?

藤村:

もともとコーヒーは好きですね。

小西:

家でもね、手で淹れてる。

藤村:

まだまだ勉強中で。

G:

なるほど、それでいくと、コーヒーと縁を深めたところからやってきた髙橋社長とは全然違うんですね。三者三様というか、話を聞いていると、多様な人材がこの会社にはいるんだなという感じがします。

藤村:

そうですね、かなり多様だと思います。

G:

会社の中で、新しい新商品を作るためや、既存の商品をさらによくするために異なる考えやノウハウをぶつけ合いまくってるんですね。これまで色んな会社の開発の話を聞いていますが、ここまで露骨にハチャメチャですさまじい、こんな勢いで職人技とデータを積み上げている会社はあまり見ません。面白い話をありがとうございました。

ダイドーブレンド|ダイドードリンコ

http://blend.dydo.co.jp/

・関連記事

自販機がロボ化する未来像・IoTやAIとの融合・イスラム圏をターゲットになど攻めまくりダイドードリンコ3代目社長に「一体何してるの?」ということで根掘り葉掘りインタビューしてみた - GIGAZINE

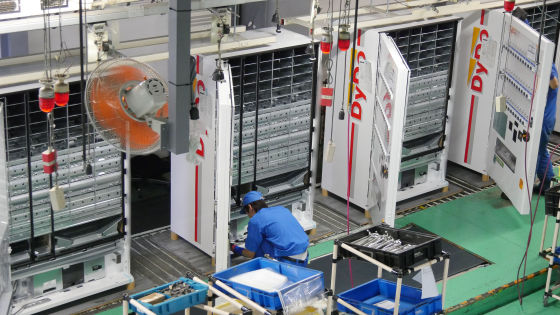

知られざる「自販機」のすごい製造現場をダイドードリンコによる徹底解説付きで密着取材、一体中身はどうなっているのか? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 取材, インタビュー, 広告, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Is the coffee “Did a bucket full” Da….