インターネット上でも「貧しい地域に住むと貧困から抜け出せない」大いなる力が働いている

By Pabak Sarkar

貧しい地区で生まれてしまった場合どれくらい人生が大変になってしまうのかを詳細に解説したインターネットニュースサイトのVoxが、インターネット上にも貧しい地域に住む人々が貧困から抜け出せない仕組みが存在することを明かしています。

How the internet keeps poor people in poor neighborhoods - Vox

http://www.vox.com/2016/12/12/13867692/poor-neighborhoods-targeted-ads-internet-cartoon

2016年10月、非営利・独立系の報道機関であるProPublicaのジャーナリストが、Facebookで不動産広告を購入しました。ProPublicaが広告を購入した理由は、Facebookが広告主に対して「どうやって人種に基づく差別」を行わせているかを知りたかったからだそうです。ProPublicaがFacebookの広告ツールを用いたところ、そこにはアフリカ系アメリカ人・アジア系アメリカ人・ヒスパニックといった特定の人種を広告のターゲットから除外するオプションが存在しました。

このFacebookの広告ツールは、人種や肌の色、宗教、性別、身体障害などで不動産広告のターゲットを厳選してはいけないという公正住宅販売法に違反したものであり、明らかに広告を行う側による人種差別です。そして、その差別はFacebook上でチェックボックスをクリックするだけで行えてしまうという恐ろしいものになっていました。

しかし実際のところ、不動産広告で人種差別が行われること自体はそれほど珍しいものでもありません。

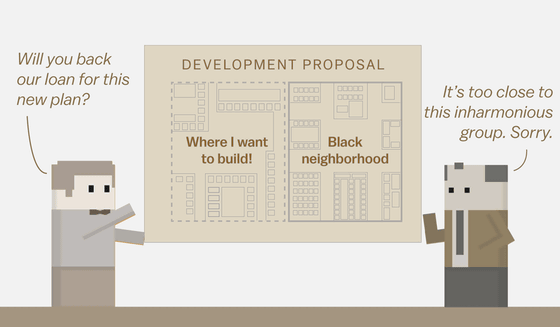

1940年代には白人の住宅開発業者がデトロイト近郊に住宅地の建設を計画していたところ、「黒人の住むエリアに近い」という理由だけで連邦住宅局(FHA)から融資を断られたこともあり、不動産業界には差別の文化が根付いています。

過去には露骨な人種差別が行われていた不動産業界ですが、現代では少しそのニュアンスが異なってきます。例えば、手頃な住宅街の存在する町があったとして、そこでは住人を決める際に「町で働いている」や「町に住んでいた人物」などの優先事項が存在します。一見、優先事項の中には人種差別的な要素が含まれていないようにも見えますが、実際にその町に住む人の95%が白人、ということは往々にしてあるそうです。

なぜ、このような人種差別的なことが起きるのかというと、そこには高度に発達したインターネットサービスゆえの弊害が存在します。

例えばFacebook上で何かに「いいね」したり、Google上で何かを検索したりすると、IT企業はユーザーがどのような趣味嗜好の持ち主かを学んでいきます。ユーザーが特定のサービスを使えば使うほど、ウェブサービスは使用者ごとにパーソナライズされていき、例えばGoogleならば使用者がキーワード検索した際にユーザーがよりクリックしそうな検索結果を上位に表示したり、ユーザーが興味を持ちそうな広告をページ上に表示したりします。さらに、人種や階級などで人間は異なるニーズや制約を抱えているため、インターネットの使い方はそれぞれ異なってきます。

実際、パーソナライズされているのはインターネットだけでなく、求人や大学の募集要項など、さまざまな広告の中でも気づかないうちに差別が生まれています。しかし、そんな状況についてカーネギーメロン大学の研究者であるマイケル・カール氏は「差別がパーソナル化により自然に起きるものだとすれば、自分が差別されているかどうかを認識することはとても難しいことである」と語っています。

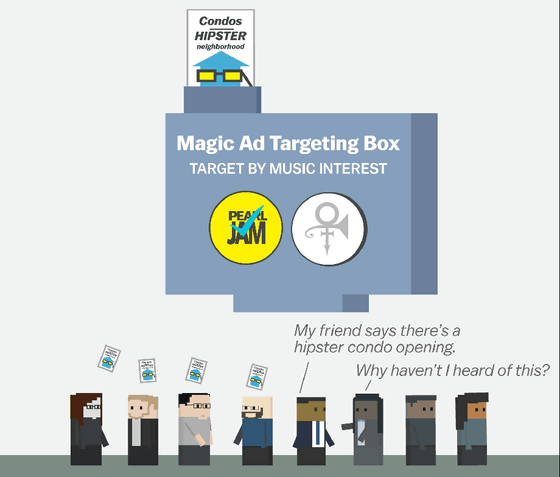

例えば分譲マンションを作り、住人を募集するためにパール・ジャムファンをターゲットとした広告を作成したとします。広告側が意図していなくても、パールジャムのファンが白人ばかりなら、この広告は必然的に白人以外を除外した広告となってしまいます。

発達したインターネットサービスが知らないうちに差別を生み出しているとして、そういった不平等な社会に生きている人々は、どうやって差別の存在を知るのでしょうか。

2015年、マイケル氏とカーネギーメロン大学の同僚であるアミット・ダット氏は「広告プラットフォームがどうやってユーザーを差別しているのか」を調査しました。その結果について、ダット氏は「どのように広告のターゲットが決められるかにおいて、とても良い理解や透明性があるとは言えません」と語っています。

マイケル氏とダット氏の研究チームは、ユーザーひとりひとりにパーソナライズした広告を表示するGoogleの広告システム上でテストを行うことを決定。2人の研究チームが行った調査の目的は、「Googleが『それぞれのユーザーに適している』として表示する広告は、本当に適したものなのか?」という疑問を解き明かすというものでした。そのため、調査ではコンピュータープログラムを使い、仮想のインターネットユーザー500人を作りだし、性別や趣味嗜好で表示される広告がどのように変化するのかを調査したそうです。

実験では、例えばGoogle上で仮想のインターネットユーザーに求人を検索させ、その後、2つのニュースサイトを訪れさせます。そうすると、サイト上に配置されているGoogle広告に求人関連の広告が表示されたそうです。しかし、表示された広告の内容は男女で大きく異なるものだったそうで、男性ユーザーの画面上に表示された求人広告は女性の側に表示されたものよりも明らかに待遇の良いものだったそうです。

Googleのユーザーアカウントを作成する際、性別をチェックする欄があるので、確かに性別による差別は簡単に行えるかもしれません。しかし、Googleのアカウントには人種を入力する欄などは存在しませんが、ユーザーのインターネット上の行動やSNSなどから得られる情報により、人種に関する情報は既に入手されていることがあります。そして、もしもGoogleのシステムに白人と判断されたなら、自然と白人ばかりが住む分譲マンションの広告がブラウザ上に表示され、それ以外の人種と判断されたら、分譲マンションの広告は表示されることなくその存在を知ることもない、というのが現状のインターネットの問題点というわけ。

それでは、インターネット広告の中で行われる差別にどのように対抗すれば良いのでしょうか。そのヒントは、昔の人々がどのように差別的な広告と戦ってきたのかを知ることにあるかもしれません。

1980年代、New York Timesの不動産広告の担当者たちはみな白人でした。

公正住宅販売法の下、有色人種は不動産広告があまりに差別的であると主張しましたが、個々の広告主を訴えるだけでは問題の根本的な解決にはつながりませんでした。

しかし、1989年に4人の黒人専門家がNew York Timesを相手に訴訟を起こし、「新聞社は発行する新聞紙に掲載されている差別的な広告に対して責任を持つべきである」と訴えました。New York Timesは「広告はアメリカ憲法修正第1項の下で保護される」と主張しましたが、連邦裁判所は「新聞社に責任がある」と判決を下しています。

この訴訟はNew York Timesに対して人種差別的な広告が掲載されないか調査させることにつながり、公正な住宅販売を求める人々の勝利につながっています。

それではインターネット広告を配信するインフラを抱えた企業を相手に訴訟を起こせば良いのかと言えば、少し状況は異なってきます。インターネット上の広告では、新聞などの広告とは異なる障害が存在しており、特に2つの事例が注目されています。

そのひとつは2006年に起きたもので、クラシファイドコミュニティサイトのCraigslist上に「白人オンリー」と記入された不動産広告が掲載された件です。この件でCraigslistは訴えられたのですが、裁判所は差別的な広告を出しているのは広告主であるため「Craigslistに責任はない」と判決を下しました。これにより、差別的な広告をより平等なものに軌道修正するために、新聞社に圧力をかけたように広告を掲載するサイト等に働きかけることが難しくなったそうです。

ただし、ウェブサイト側でユーザーを差別することができない、ということも過去の判決内容から明らかになっています。

2008年、不動産情報サイトのRoommates.comはユーザーに対してルームメイトの人種にこだわりがあるかどうかを質問する機能を搭載していました。裁判所は同機能が通信品位法に違反しているとして、サイトに改善を要求しています。しかし、Roommates.comもCraigslistと同じように自由に文字を入力できるテキストボックスを持っており、ここにユーザー自身が「白人のルームメイトを望む」と書くこと自体はなんら問題ないという判決が下されました。

マイケル氏は「現代は差別がより有害なものになる時代に入っている」と語っており、多くの専門家も現代の差別問題はより難しいものに発展していると語ります。現代のインターネット上で行われる差別的な広告をより平等なものに変えようと考えるなら、なぜ差別が起きるのかを理解し、どうやってそれを解決するかを考える必要があります。

「私はGoogleやFacebookなどの大企業がインターネット上の差別とどう向き合うのかに非常に興味があります。なぜなら、彼らの対処方法が他のインターネットプロバイダーにとってのモデルとなる可能性があるからです」と語るのは、公正住宅販売および地域開発プロジェクトを推進するジョー・リッチ氏。

ターゲット広告のアルゴリズムを理解していても、広告プラットフォームのシステム上差別が発生してしまっているのか、それとも広告主側が意図的に差別をしているかどうかはわかりません。広告を出す側が意図的に差別を行っているかどうかを見分ける方法は、「民族性の違いで異なる選択肢が提示されるかどうかを確認する」というものです。マイケル氏とダット氏の研究チームが行ったように、プログラムを使って民族性に違いを持つアカウントに同じ行動を取らせることで、表示される広告がどう変化するかを確認し、不動産屋とアルゴリズムのどちらに差別が潜んでいるかがわかるというわけ。

この方法で実際に不動産サイトが人種差別を行っているかどうかを調査したのは、ミシガン大学のクリスチャン・サンドビグ氏とイリノイ大学のカリー・カラハリオ氏。しかし、実際に2人の研究者が調査を行おうとしたタイミングで、この調査を行うことは犯罪であることに気づいたそうです。なぜなら、人種差別が行われているかを調査するには偽のプロフィールを作成する必要があり、これはコンピューター不正行為防止法に基づき設けられたウェブサイトのサービス規約に違反する行為だったからです。これにより、プログラムを用いた調査は八方ふさがりになってしまった模様。

そこで、不動産広告が差別を行っているかどうかを調査する研究者たちを代表し、アメリカ自由人権協会はコンピューター不正行為防止法の改正を訴えています。

外部の存在がシステムが正常に機能しているかどうかをチェックするのはとても重要なことであり、インターネット上の広告でそれを行うには、コンピューター不正行為防止法の改正が必要であると研究者たちは考えているわけです。また、企業が自分たちでシステムをチェックし、それがどのように動作するのかをしっかり理解することも重要、としています。

・関連記事

貧しい地域に住むと貧困から抜け出せないばかりかIQや健康状態、学力にまで悪影響を及ぼす - GIGAZINE

簡単な「人種隔離シミュレーション」で個人の小さな偏見が社会を歪ませる現実がわかる「多角形のたとえ話」 - GIGAZINE

格差の頂点「超富裕層」とはどのような人たちなのかがわかるレポート「The Wealth Report 2015」 - GIGAZINE

貧困層よりも富裕層の方が10年から15年長生きできる - GIGAZINE

格差を生み出す「特権」とは何か?が誰にでもよくわかる授業が秀逸 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article Even on the Internet, "a power that can ….