イスラムの「犠牲祭」で羊が解体されて肉の塊になるまでを目撃し命の意味を考える

乾いた地面に真っ赤な血の川が流れます。イスラムの重要な祝祭である「犠牲祭(イード・アル=アドハー)」と重なったスーダンでは、生贄とされる羊の解体を目の当たりにしました。家先の門の前で、あっという間に捌かれて肉の塊へと変わります。日本のスーパーマーケットに置かれてあるパックのお肉にも、こうした屠畜の過程があるはずです。

こんにちは、自転車世界一周の周藤卓也@チャリダーマンは、バックパッカーとなって未訪問国を周っています。これだけ科学が発展したというのに、未だに無機物から命は作れません。そんなことを考えると、生きているという不思議に、ときたまハッとさせられます。それは動物だって、植物だって同じ。何かの命を奪って、生きていることを、忘れたくありません。

※【閲覧注意】記事タイトルの通り本文中には羊を解体する写真が含まれています。サムネイルにはモザイクをかけていますが、閲覧には注意が必要です。

◆カッサラ

砂漠しかないというイメージだったスーダンですが、カッサラにはそれなりの緑がありました。スーダンの南部に位置し、エリトリアとの国境に近い場所。「タカ山」という巨岩が集まった奇妙な山がシンボルの街です。ヨルダンで会った方が、ここで働いているということで、いろいろとお世話になっていました。

平坦な一帯の主のように振る舞うタカ山。オーストラリアのエアーズロックの近くにある「カタ・ジュタ」に似ている気も。

乾季には干上がってしまうそうですが、雨季だったので川には水が流れていました。

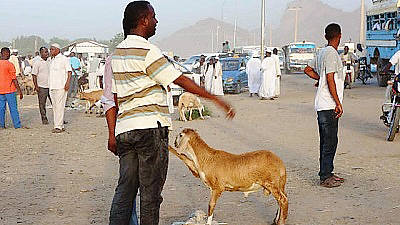

◆羊市

カッサラの中心から少し離れた場所では、犠牲祭に向けた羊市が行われていました。羊といったらモフモフとした毛に包まれた小柄な個体が思い浮かぶのですが、スーダンにいたのは大柄な個体ばかり。一匹が800~1500スーダン・ポンド(約1000円~18000円)という値段になるそうです。

書き入れ時ということもあり、たくさんの人たちで賑わっています。

押しくら饅頭しているように、一ヶ所に集まる羊たち。

仲良く手を繋いでるように見える羊ですが、飼い主に引きずり回されて、迷惑そうな顔をしていました。

こちらは、顎を掴んで離しません。

多くの羊はおとなしく、やさしい瞳をしていました。

◆羊の解体

「犠牲祭(イード・アル=アドハー)」とは、イスラム教の祝日で、ヒジュラ暦の12月10日から4日間にわたって行われます。ちょうどハッジと呼ばれるサウジアラビアのメッカ巡礼の最終日となり、世界中のムスリムはお祭りモード一色。メッカに行けないムスリムは、動物を一匹生贄として捧げます。解体して貧しい物に分け与えたり、調理して、家族や親族、友人とともに食事をしたりこの日を祝います。スーダンのカッサラでは、羊が生贄となっていました。

犠牲祭の期間だった9月24日、朝の礼拝には多くの人たちが集まっていました。男性は真っ白な足元まですっぽり覆う緩やかな「ジャラビア」、女性は「トーブ」という色鮮やかな布をまとっています。お母さん、お父さんに引っ張られる子どもたちも、タキシードやドレスだったり、めいっぱいのおしゃれをしているから微笑ましい。朝の礼拝が終わって、街の慌ただしさが一息ついたころに「メェ~」という鳴き声とともに、一匹の羊が道端に出てきました。

※ここから先は、血や内臓といった生々しい画像も含まれているので、閲覧にはご注意ください。

右脚を引っ張られて、連れてこられた羊。

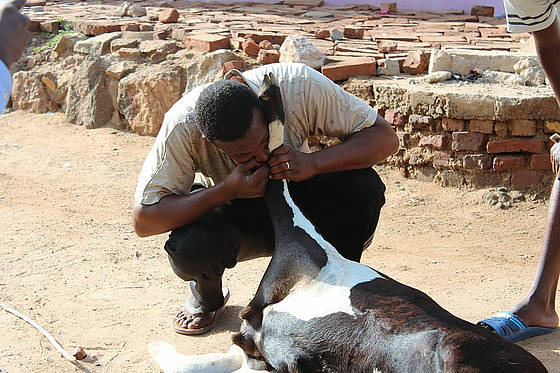

一人の男が、羊を覆いかぶさるようにして。

前後の脚を掴んで、ひっくり返します。

体を横向けにして、暴れないように頭を押さえつけ、

もう一人の男も、両脚を固定して羊の身動きを封じます。その首筋に、スーッとナイフが入っていきました。切り口から、鮮やかな赤い血が吹き出します。もっと手を付けられないほどに、羊も暴れるのかと思いきや、人間の腕力には敵わないのか、すんなり押さえつけられていました。

胴体から剥がれ落ちそうな、カパッとなった首筋。こんな状態にも関わらず、しばらくは両脚は動いて、闇雲に宙を蹴っていました。呼吸を望んでいるのか、首筋からカハーッといった空気の音が漏れてきます。

地面には、みずみずしい赤色の血が流れていました。

しばらくすると、息の根が止まったのか、ピクリとも動かなくなります。忘れられない、何かを訴えるような見開いた眼。

ここから男は、後ろ脚に管のようなものを入れて、羊に空気を吹き込み出しました。

すると、みるみるうちに羊の身体が膨らんでいきます。

それと同時に、黄土色の液体が中から出てきました。

風船のようにパンパンとなった羊の身体。こうすると、皮が剥ぎやすくなるそうです。

羊を膨らまし終わると、後ろ脚の骨と骨の間にナイフを入れました。ここに縄を通して……

家先の門へと吊るします。

宙ぶらりんとなった羊から、削ぐようにして皮を剥いでいました。

ゆで卵のようにツルッと皮が向けてしまいます。かつて、この皮は水筒として使うこともできたそうです。

丸裸となった状態。こんな感じとなると、途上国の肉屋にぶら下がってるので、そこまで違和感を感じません。

あ、でも内臓がありました。臓物を引き剥がしていきます。

解体の途中に滴る血を、洗面器で受け止めて。

剥がされた内臓類はこのような感じに。

骨を断つのか、ナイフから斧に持ち替え解体。こうしてみると、肉となる部位って、結構限られています。

休むまもなく、慣れた手つきで、次々とナイフを動かしていました。

下半身だけとなった羊。

片足だけとなって。

すべて解体し終わると、縄だけの姿に。ご苦労様です。

ちなみに、こちらの家では1日で2匹の羊を捌いていました。

最後の抵抗を試みる、羊を押さえつけて……

首筋に刃物を当てると……

一気に血が吹き出します。

この羊の哀しそうな瞳も、忘れられそうにありません。

この日は、街のいたるところで羊が捌かれていました。子どもたちもジーっと様子を窺っています。

羊の皮を持って歩く、子どもの姿もありました。モスクに寄付されてで、そこで得られる収益は、宗教活動に使われるというお話。

◆羊料理

カッサラの知人とともに地元の人に招待されて、犠牲祭で捌かれた羊をごちそうになりました。羊肉といえば「固い」「臭い」と、苦手な人も多いでしょうが、スーダンの羊は柔らかく、臭いもほとんどありません。スーダンでは羊肉ばっかり食べていました。

羊のサイコロステーキ。

あばら肉とレバー。

ホルモンも食べます。

日本で普通に暮らしていると、このようなシーンを目にすることは、そうないでしょう。慌ただしい毎日の中で、命を省みる機会はなかなか訪れません。だからこそ、今回は一匹の「羊」が「肉」となるまでを紹介させて頂きました。

イスラムの人たちは、屠畜の前に「アッラーの御名によって。アッラーは最も偉大なり」詠唱するという、ハラールという規則に従った食品しか、口にできないという原則もあります。日本人だって「いただきます」「ごちそうさまでした」といった言葉で、食材となった命に感謝してきました。

(文・写真:周藤卓也@チャリダーマン

自転車世界一周取材中 http://shuutak.com

Twitter @shuutak)

・関連記事

旅に出てから知ったイラン・トルコ・アラブ諸国とイスラムについて - GIGAZINE

モロッコ南部、西サハラのどこまでも広がる果てないサハラ砂漠の美しさと道路を横切る野生のらくだ達 - GIGAZINE

元祖「牛の丸焼き」3頭分、実に3600人前を食べに行ってきました - GIGAZINE

焼きたての「豚の丸焼き」は一体どんな味なのか実際に食べに行ってきました - GIGAZINE

ウサギの丸焼きが食べられる「聚福楼(ジュフクロウ)」で大量のお肉に食らいついてきました - GIGAZINE

生ラム肉のジンギスカンとシメのあがりラーメンが圧倒的な「ヤマダモンゴル 北8条店」に行って覚醒してしまいました - GIGAZINE

オーストラリアに行ってきたのでカンガルーの肉を調理してみた - GIGAZINE

in 取材, 生き物, 食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Witness the meaning of life by witnessin….