3D映画ブームを一過性で終わらせないためにどうすればいいのか、歴史と技術をひもとく

昨今、ディズニー、ドリームワークス、ソニーアニメーション、ブルースカイといったアメリカのスタジオの作品が100%近く立体映像になっており、特に今年は3D元年と言われています。映像クリエイターでジャーナリストの大口孝之さんによれば、こういったブームは過去に何度も起きて、すべて失敗に終わってきたのだそうです。

東京国際アニメ祭2010秋のシンポジウム「3D(立体視映像)技術と歴史」では、この歴史を振り返り、一体何がいけなかったのか、そして今回のブームでは何をすべきなのかが語られました。

シンポジウムの概要は以下から。

シンポジウムを担当したのは映像クリエイターでジャーナリストの大口孝之さん。

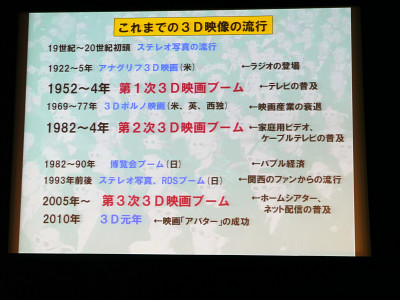

過去の3D映画ブームを振り返ると、1950年代が第1次ブーム、80年代が第2次ブーム、現在のものが第3次ブームだそうです。この第3次ブームは2005年ぐらいから始まっており、本格化したのは今年ぐらいから。ブームの始まりは、必ず新しいメディアが登場したときに発生しており、映画産業が脅かされて何かしなければいけないという状況になると3Dにお呼びが掛かるという繰り返しなのだそうです。

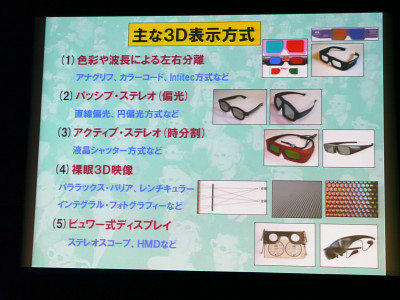

次は技術の解説が行われました。現在使われている3D表示方法はだいたい5種類。

まずは古典的なアナグリフと呼ばれる赤青眼鏡があります。これは色彩や波長による分離というカテゴリに含まれます。たとえばドルビー3Dはインフィティックというフィルタを使用するので、同じくこのカテゴリに含まれます。よく知られているのは偏光フィルタを使うやり方で、最近はパッシブ・ステレオと呼ばれており、この中にも直線偏光、円偏光という分類があるそうです。

最近の3Dテレビでもっぱら使用されているのはアクティブ・ステレオ。時間で分割するというやり方で、今は液晶シャッター眼鏡を使っていますが、かつては液晶シャッターを使わない方法もあったとのこと。現在非常に注目を浴びているのは裸眼3Dです。特にニンテンドー3DSで俄然注目を集めている分野で、例えばパララックスバリアとかレンチキュラー、インテグラル・フォトグラフィーとかいったものがあります。

3D表示方式として一番最初に始まったのはビュワー式。1832年にチャールズ・ホイートストンというイギリスの学者が作りステレオスコープという名前が与えられました。鏡を真ん中に置き、両脇に手描きのイラストを2枚立てて立体視をするという方法です。ステレオスコープは非常に大きな代物で、扱いが非常に面倒だったそうですが、ライバルのブルースターという学生が双眼鏡くらいの大きさのものを作ったところ爆発的に流行。以降はステレオスコープというとこちらの物を指すようになったのだそうです。

◆3D映画の黎明期

アナグリフが登場したのは1853年、赤と緑のインクで描かれたものとして始まって幻灯に応用されました。実際に19世紀のフランスで、幻灯ショーとして立体映像の興業が行われていました。しかしその後、1920年代に至るまで、映画はエジソンとイーストマン・コダックが開発したフィルムの4パフォーション35ミリ、秒16コマ、画面比が4対3という規格のまま、何の進歩もなく進んでいたそうです。ここに現れたのがラジオ局の誕生でした。大口さんの言うところの「映画産業が脅かされて何かしなければいけないという状況になると3Dにお呼びが掛かる」という状態になり、ハリウッドがラジオ対策として作ったのが、アナグリフを使った3D映画だったとのこと。

アナグリフのメリットはスクリーンを選ばないことで、例えスクリーンではないテレビでも印刷物でも可能です。1920年代に短編がいくつか作られ、1930年代には日本にも輸入されるようになりました。

当時の作品「Audioscopiks(邦題:跳び出す映画)」。大口さんによると、これらはほぼ内容がなくただただ飛び出すということしかしなかったため、「立体映画といえば飛び出す映画」という偏見、3Dとは前後の奥行きを求めることだという悪い先入観を持たれる理由になってしまったのだそうです。

1920年代の終わりに登場したのがパッシブ・ステレオ。偏光フィルタを使う方法で、「映写機を2台使う」「シルバースクリーンが必要(通常のスクリーンはホワイトスクリーン)」という2点がネックでした。実用化したのはエドウィン・ランドで、もともと自動車のヘッドライトのラグ差を低減させるために特許を取ったそうですが、そちらはうまくいかず、一緒に取っておいたカラー立体映画用の特許が活きました。

第二次世界大戦によって偏光フィルタは軍事技術扱いになってしばらく出てこなくなり、次に出てくるのは戦後、ロンドン復興の英国祭という博覧会でのこと。「テレキネマ」という未来の映画館という設定のパビリオンがあって、4チャンネルのサラウンド音響装置、テレビ中継、アイドホールを使ったビデオプロジェクターなどがあり、会場の状況をリアルタイムで上映できるシステムになっていたそうです。パッシブ・ステレオの装置もついていて、あまりにもちゃんとしているので壊すのがもったいなく、博覧会後も常設館として残ったのだとか。

◆第1次3D映画ブーム

1950年代にはテレビの台数が急速に増え、それに対して映画館が急速に減少しました。映画会社は危機をおぼえて20年代のときと同様に立体映像、あるいはワイドスクリーンに活路を見いだそうとしました。1953年には長編だけでも40本の立体映画が作られましたが、翌年は長編21本に減少。この21本も、年頭に上映されたものばかりで、ブームは1年半しかもたなかったそうです。ちょうどこの時期、3Dアニメーションも大量に作られていたそうで、ディズニー最初の3Dアニメーション「メロディ」が作られたのはこの時期。

第1次ブームがあっという間に終わった理由の一つは「シンクロのズレ」。フィルムを掛け替える必要がある当時の映写機は、通常は映写係が2つの映写機を切り替えて連続上映を実現していましたが、3D映画は左右の映写機でそれぞれ左用と右用の映像を掛けるためにフィルムが終わる30分ごとにお客さんを出してフィルムを掛け替えねばならず、また、フィルムが切れたりするとそのコマが飛び、映像が合わなくなることもあったそうです。また、眼鏡が煩わしい、そして使い回すので病気がうつるのではないかという風評が立ったというのも一因だそうです。さらに、ブームが突然始まったので内容をしっかり作る期間もなく、ただ棒を付き出す、石を投げるといったありきたりな演出が頻発しました。

最大の失敗の理由は「ライバルの存在」。特に、普通の35ミリ4パーフォレーションフィルムを使い、撮影時にアナモルフィック・レンズを使用して像を圧縮するシネマスコープ方式は、映写機やカメラはそのままでレンズをつけるだけでできるので、各映画会社が一斉にこれを導入した結果、3Dは忘れ去られてしまったそうです。

◆3D映画絶滅を救ったポルノ映画

これをなんとかするための手法が赤青立体映像のアナグリフですが、アナグリフは脳の中で映像が融合しているわけではなく、赤と青の状態が絶えず頭の中で切り替わっている状態で、長時間見ると疲れてしまいます。そのため、映画制作者達は短時間だけ立体映像を見せるための設定として、たとえば主人公が仮面を被ったりメガネをかけたりするのに合わせてお客さんもメガネをかけることで特別な映像を見られる、というようにしました。

この手法は、例えば「東映まんがまつり」で使われたりしましたが、よく用いられたのはポルノ産業でした。「The Stewardess(邦題:淫魔)」という作品は10万ドルという低予算で作られましたが、サンフランシスコとロサンゼルスだけの興行成績で3000万ドルを売り上げ、さらに世界中でもヒットしました。ちょうどヘイズコードという厳しい映画規制が撤廃されレーティングシステムに切り替わった時期で、ポルノ映画自体が非常に珍しい時代と言うこともあったようです。この作品に刺激を受け、イギリスや西ドイツでも3Dポルノ映画が作られていきました。「先天性露出狂」という作品はお金がかかっており、70ミリフィルムで作られていたそうです。

カメラや映写機が2台必要な時代でしたが、ちょうどシングル式のシステムが開発され、そのテストケースとしてポルノが使われたそうです。この時代のカメラマンや監督、プロデューサーが今の3D業界の重鎮になっていて、技術の現在のもののベースになっているそうで、ポルノだからといってバカにはできないとのこと。

◆第2次3D映画ブーム

第二次3D映画ブームは、ケーブルテレビが出てきた時期と重なっています。これはケーブルテレビに対抗して出てきたというわけではなく、ケーブルテレビで映画専門チャンネルができて古い映画を放送していく中で、50年代の立体映画を放送するときに「どうせだったらテレビでもちゃんととび出して見えないか」という意見があって、オリジナルは偏光眼鏡だったものをアナグリフでやったところ、結構見えたのだそうです。そこでどんどん50年代の立体映画が放送された結果、作品のストックがなくなり、新作を作らなければならないということになって、第2次ブームに突入したようです。

1981年の「荒野の復讐」に始まった第2次3D映画ブームでは「13日の金曜日Part3」「超立体映画ジョーズ3」「エマニュエル」などが制作されましたが、大半が出来の悪いB級映画で質が伴わず、徐々に自滅していったとのこと。

◆裸眼立体映像について

裸眼立体映像は古い歴史があり、パララクスバリアという考え方はなんと1692年に出てきたのだそうです。「右と左から絵が違って見える」という、立体視とはちょっと異なる考え方だったようですが、写真を縦に刻み左右を並べ替えていきすだれ状のバリアを通して見ると立体視になる、というように応用され、アメリカの発明家フレエデリック・アイブスが特許を取りました。アイブスは親子で裸眼3Dの特許を大量取得、いろいろなシステムを発明したそうです。

パララクスバリアにはちょっと暗いという問題があったため、蠅の目レンズを使って立体視をするインテグラルフォトグラフィをリップマンが考案しましたが、レンズの加工技術が難しいために当時は実現しませんでした。これを実用化するため、1915年にスイスのヘスがかまぼこ状のレンズを敷き詰めるレンチキュラー方式を開発しました。

現在、パララクスバリアはデジタルサイネージ分野で実用化されており、ニンテンドー3DSや富士フイルムのステレオカメラなどの立体ディスプレイはこの方式で実現しているそうです。また、レンチキュラー方式はフィリップスが昨年まで発売していた3Dテレビ(現在はサムスンに技術譲渡)に使われていたそうです。先日のCEATECで話題になった東芝3Dテレビのインテグラルイメージングも、実際にはレンチキュラー方式だそうです。

インテグラル・フォトグラフィは実用化は不可能ではないかと言うぐらいの未来技術が必要だそうで、もう二桁ぐらい画素数が上がらないと、現在のテレビのような画質にはならないとのこと。

◆ビュワー式3Dディスプレイ

ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を最初に考えたのはモートン・ハイリグという発明家で、1957年のことでした。ハイリグはこれを発展させ「センソラマ」という、立体映像だけではなく、ファンを使って風を感じられたり、においが出たり、振動を感じられたりするバーチャルリアリティスステムを開発しましたが、成功はしませんでした。

アイヴァン・サザーランドが研究していた「究極のディスプレイ」は、後にシリコングラフィックス社を作ったジム・クラークの手で実際に完成しました。機械式センサーが搭載され、顔を移動させるとリアルタイムでCGが移動する仕組みになっていました。これをゲームに応用するアイデアはすぐに出てきて、1991年にはイギリスのWインダストリーズ社が「VIRTUALITY」というゲームシステムを開発しました。日本にも輸入されたそうですが、CGがチープでポリゴンも粗く、見るに堪えないため、すぐに会社は潰れてしまったそうです。

任天堂の家庭用ゲーム機「バーチャルボーイ」もLED赤1色という問題から、失敗に終わりました。

当時一番3Dに意欲的だったのは三洋電機なのだそうです。フリッカー(ちらつき)なしのLVプレイヤーを作ったり、レンチキュラー式の裸眼ディスプレイを作ったり、ハイビジョン化したり、94年には裸眼立体液晶ディスプレイを作ったりしていたようです。しかし、どれひとつとして成功しなかった理由を大口さんは「サンヨーはコンテンツを作っていないから」と語りました。

これはシャープも同様で、パララクスバリアを使った裸眼立体液晶を開発して携帯電話に搭載したり、ノートPC・Mebiusの液晶をパララクスバリア方式にして発売したりしましたが、やはりコンテンツの問題で躓いたそうです。シャープはこの技術を改良して今年のCEATECに出展しており、ニンテンドー3DSの液晶もシャープが提供しているといわれています。

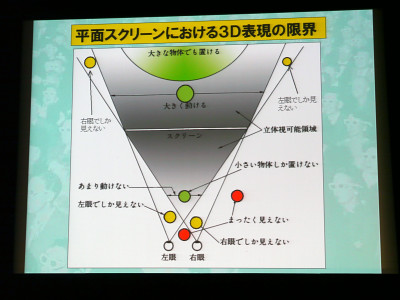

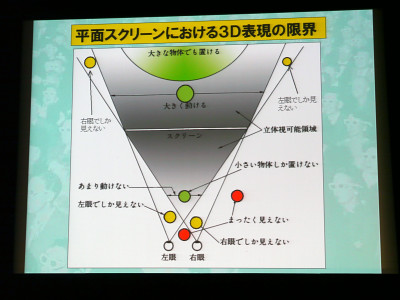

◆スクリーンの問題

立体映像にはスクリーンの問題もあり、演出の話で石を投げたり棒を付き出したりするのばかりだったという例がありましたが、これは四角いスクリーンだから仕方がないという事情があるのだそうです。3Dは、目とスクリーンの角を結んだ「視点ピラミッド」といわれる空間の中にしか収まらないため、そこで実現できるのは石とか棒とかでしかあり得ない、というわけです。

最近の映画が飛び出すよりも奥行き方面に行っているのはそれを知っているため。では、それを解消するために四角いスクリーンをやめてしまえばいいんじゃないかということで、大口さんが富士通でやっていた仕事がドームスクリーンを使うということだったそうです。「映像の中に自分が入っていく」「映像が横から来て横へ抜ける・後ろから来て前に抜ける」という体験ができるもので、今でも日本科学未来館や科学技術館では体験可能です。

◆第3次3D映画ブーム

第3次3D映画ブームは、映画の興行収入がガタ落ちした2005年に、ジョージ・ルーカスやジェームズ・キャメロン、ロバート・ゼメキスらが「3D映画でお客さんを呼び戻そう」と提案したことからスタートしました。

映写システムも新しいものが出てきており、たとえば「Real D」は円偏光フィルタを使用しており、フリッカー(ちらつき)が出ません。このほかにDolby3D方式、masterImage方式、IMAXデジタル方式などがあります。IMAXデジタル方式は映画「アバター」の時に非常に人気が出てチケットが買えないような状況になり、現在日本では4館ある対応劇場が再来年には13館くらいになる予定。また、最近出てきた「テクニカル3Dシステム」では通常フィルムを使って上映が可能なので、コストが非常に安く済むとのこと。

今回のブームを失敗に終わらせないためにはどうすればよいのか、ということで、大口さんが提案したのは「映画は眼鏡で見るものだよ、と習慣づける」というもの。眼鏡を否定するのではなく、お客さんを眼鏡にならしてしまおうという考えで、そのためには3D眼鏡のフィット感を向上させて軽量化したり、サイズをお客さんに合わせるということも必要になってくると続けました。また、料金が3Dのほうが高いというのはおかしく、眼鏡をかけるのがつらいんだから逆に3Dのほうが安いとか、そういうケアが必要かなという提案もなされました。

「アバター」が全世界興行収入ナンバー1になるなどして、非常に注目を集めている昨今の3D(立体)映画。大口さんのデータが示すように、これまでに普及する機会がありながらもそれぞれ技術的問題、そして作品品質の問題で一過性のブームとして過ぎ去ったという歴史があります。今回のブームでも、「アバター」「バイオハザード4」のように最初からしっかりと3Dで作られた作品がある反面、安直な2D/3D変換によって「高いお金を払って3D版を観たのに、全然3Dで観る意味がなかった」という作品もちらほらと出ているのが残念ですが、3Dで観ることが負担にならないよう、3Dはやっぱり不要だったと言われないように、しっかり定着させるための施策を採っていって欲しいですね。

・関連記事

日本初のIMAX次世代レーザーとなる109シネマズ大阪エキスポシティの中はこんな感じ&初の「ザ・ウォーク」試写会で画質や音響を体験してみたレビュー - GIGAZINE

特殊なメガネは不要の「インテグラル立体テレビ」をNHKの技研公開2009で体験してきました - GIGAZINE

・関連コンテンツ