NASAが「月」に水があることを確認、新聞やテレビでは未公開の各種データをネット上で一挙に公開

月の南極付近にあるクレーター「Cabeus(カベウス)」内部は太陽との角度との関係によってずっと光が当たらない状態(永久影)になっており、もしかするとこの中には水(低温なので氷の状態)があるのではないか?というように予測されていました。そのことを確認するため、2009年6月に観測衛星「LCROSS(エルクロス)」を打ち上げ、10月9日にブースターと観測機自体を月の南極部分にぶつけ、舞い上がったチリを観測して水があるか無いかを調べるというプロジェクトが実行され、その結果、氷が熱によって蒸発した水蒸気が観測され、なんと月には水がある、それも予想よりも多くの水がまとまって存在していることが判明しました。

NASAの公式サイトではこのことがトップニュースとして配信されており、さまざまな画像や調査結果が公開されています。

詳細は以下から。

NASA - LCROSS Impact Data Indicates Water on Moon

http://www.nasa.gov/mission_pages/LCROSS/main/prelim_water_results.html

これは衝突から20秒後の様子を可視光でカメラ撮影したもの。

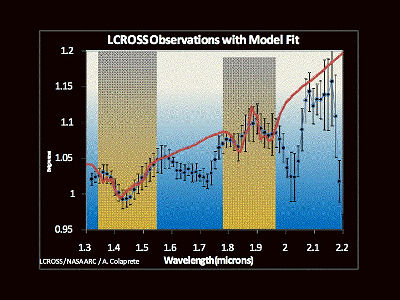

低空用の近赤外線分光計からのデータ。赤いカーブが「灰色」か「無色」かといったような感じで塵雲のスペクトルを表したものとなっており、黄色のエリアが吸水帯(塵に水が吸水されている)を示しています。

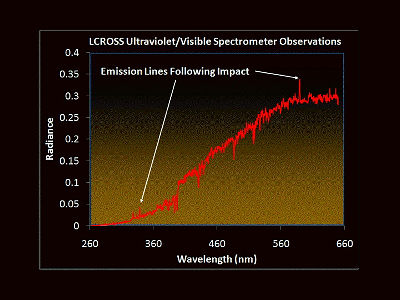

衝突直後、紫外線の/可視の分光計からのデータ。矢印の先が蒸気/残骸雲の中にある合成物の存在を示しています。

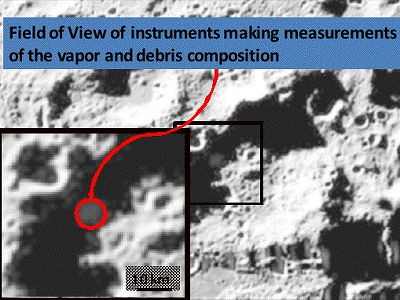

分光計の視界は赤い円によって示されている部分。

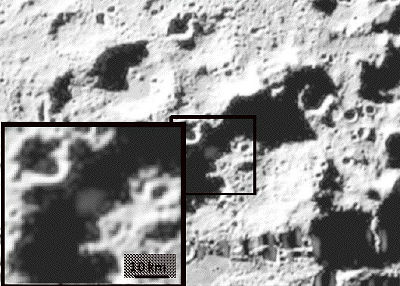

「LCROSS」の近赤外線カメラを通して見たクレーター「Cabeus」。今回の観測機の衝突によってこんな感じに。

今回の衝突結果をズームインして見ているところ。拡大図のところにある白い線が80メートル分の長さ。

これが「LCROSS」に搭載されている分光計の様子。これで観測できたわけです。

低空用の近赤外線分光計からのデータ。各データポイント(黒いドット)上の垂直に刻まれているのがエラーを示すもの。グラフの谷部分と傾斜部分はNIR光を吸収している様々な合成物の結果。これらのデータは、衝突の後、20~60秒の間で得られたスペクトルの平均となっています。

低空用の近赤外線分光計からのデータについて、赤いカーブは塵雲のスペクトルがどのようになっているかを示したものを重ねてみたグラフ。もしこのカーブが滑らかな場合、何も塵の中に異物は含まれていなかったということになるわけです。

しかし、低空用の近赤外線分光計からのデータは実際にはより多くの合成物を含んでいることをこのようにして示しており、ほかにもスペクトルの特徴の原因である様々な合成物を識別するためには多くの時間が必要とのこと。

これは衝突直前の紫外線/可視光線データ。時間に対して増加しているのは、噴出物雲の中のほこり粒から反射する日光の結果だそうです。暗くなった青エリアで示されて、インパクトの直後に現われる鋭い垂直の部分は「OH(酸素と水素)」に関連したものであり、結果、水が存在することがわかった、というわけ。

「OH」の強度を示したものがこれ。衝突の前にはラインは平面、つまり「OHはない」状態ですが、衝突後には線強度が成長し、数分間もの間、「OH」が存在したことがわかります。

・関連記事

NASAの超美麗な壁紙いろいろ - GIGAZINE

ありえないぐらいきれいに見える「天の川」の写真をNASAが公開 - GIGAZINE

月の地震はマグニチュード5レベルがなんと10分間も続く - GIGAZINE

月から帰還する宇宙飛行士も旅行者と同じく「税関」を通る - GIGAZINE

NASAいわく、2020年までに「人類は月面に戻る」 - GIGAZINE

あの「死海文書」がNASAの技術で解読され、オンラインで公開へ - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, Posted by darkhorse

You can read the machine translated English article NASA confirms that there is water in the….