日本の「光る泥団子」が海外でアートになっていた

ある人にとっては「時間の無駄」とも思えることが、別の人にとっては非常に価値のあることになる、ということで、日本の子どもたちが砂場でよく作る「光る泥団子」制作に本気で取り組み、アメリカ・ニューメキシコ州の大地や山で採取した土で多種多様な泥団子を作っているアーティスト・Bruce Gardnerさんについてのドキュメンタリームービーが公開されています。

Buck the Cubicle #2 on Vimeo

広大な大地をてくてく歩いている男性。

シャベルで地面を掘り返し、土を集めます。

男性が土を集めている理由は、子どものころに砂場で作ったことがある人も多いであろう、「泥団子」

「『ヒカルドロダンゴ』は日本で生まれた輝く泥団子のことです」と語っていることからも、Gardnerさんが光る泥団子を日本の文化と捉えているのがわかります。

Gardnerさんの手の中で形を整えられていく泥団子。

完成した作品はまるで惑星の模型のようです。

採集してきた土をバケツから出すGardnerさん。

土を広げ……

ふるいにかけていきます。

ヘラを使って水と土を混ぜていき……

水分を含んだ土の形を丁寧に整えます。

そして形ができたら粒子の細かい乾いた砂をまわりにかける、という方法は一般的な作り方と同じです。

ずらりと並んだ「光る泥団子」たち。

泥団子の列の向こう側に座るGardnerさんの手には仕上げられたばかりのピカピカの泥団子が握られています。

Gardnerさんはある日、光る泥団子についての文章を読み、その翌日に泥団子作りを始めたとのこと。それから30回にわたってさまざまな素材の実験で行ったそうです。

約1カ月の間、さまざまな種類の土で泥団子を作り続けたとのことです。

棚には大量の泥団子。

大きさもさまざまです。

中には亀の甲羅のようなヒビが入った泥団子も。

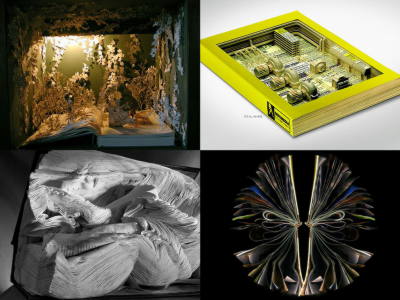

実験によって、使う土で泥団子の仕上がりがまったく違うことがわかりました。赤いピカピカした泥団子や……

ピカピカしているのに細かくヒビが入ったもの

メロンのように表面にざらつきのあるもの

これも凹凸があるように見えて、表面はピカピカ光っています。

水玉模様

マットな表面に大きなヒビが入ったもの

表面に模様のようなものが入った泥団子

なめらかな表面の惑星っぽいものなど

そしてGardnerさんは今日も泥団子作りの土を採取するため、広大な大地を歩いていくのでした。

なお、Gardnerさんの作品は以下のウェブサイトからも見ることが可能です。

d o r o d a n g o

http://www.dorodango.com/

・関連記事

ひたすら泥ダンゴを転がしピカピカにする「コロピカどろだんご制作キット」の泥ダンゴを全力で転がしてみました - GIGAZINE

外国人が職人気質の寿司屋で学んだ「寿司の十戒」 - GIGAZINE

外国人旅行客が日本に来て衝撃を受けてしまう11の風習 - GIGAZINE

外国人が買い物するとき不思議に感じる「あの謎のトレイ」の正体はいったい何なのか? - GIGAZINE

伝説の刺青師が職人気質・プロであること・仕事観について語る貴重な映像「The Sacred Art of the Japanese Tattoo」 - GIGAZINE

外国人が見た「ヤクザ」の世界 - GIGAZINE

まさに芸術レベルの繊細さで作られる日本が世界に誇る「日本酒」製造現場 - GIGAZINE

1台1台職人が手間をかけて作り上げる、イタリアのフェラーリ工場の様子 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, 創作, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Japan's "gleaming mud dumpling" was beco….