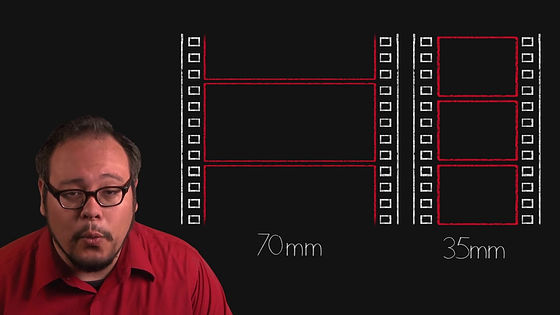

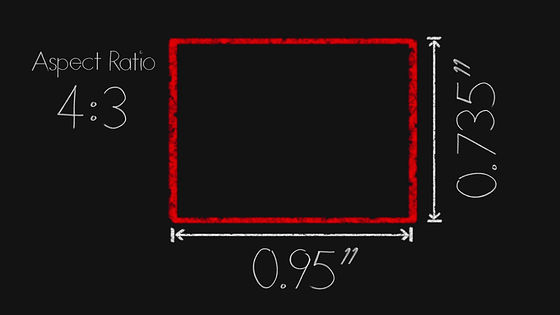

35mm幅のフィルムを使うにあたり、ディクソン氏はフィルムの送り穴(パーフォレーション)4つごとに1つのコマを配置するように決めました。

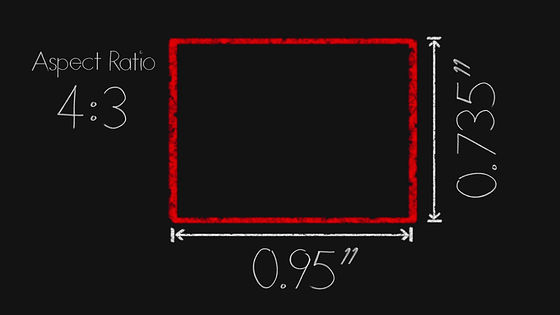

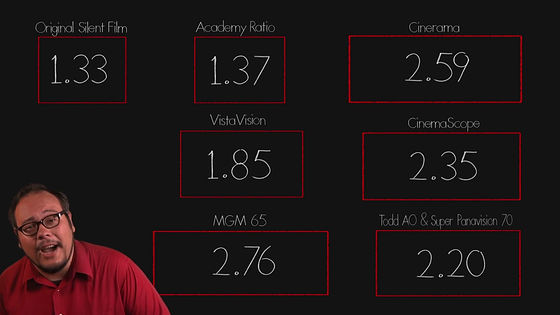

その結果、フィルム上に記録される映像のサイズは0.95インチ×0.735インチ(約24.13mm×18.67mm)となり、これがアスペクト比「4:3」または「1.33」のルーツとなったというわけです。なぜディクソン氏がこの比率に決めたのか、その理由ははっきりとはわかっていませんが、これ以降このサイズが標準的なサイズとして定着するようになったとのこと。

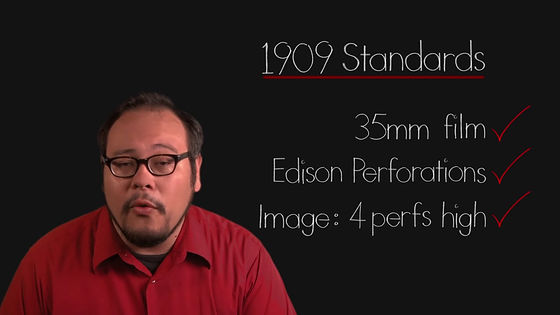

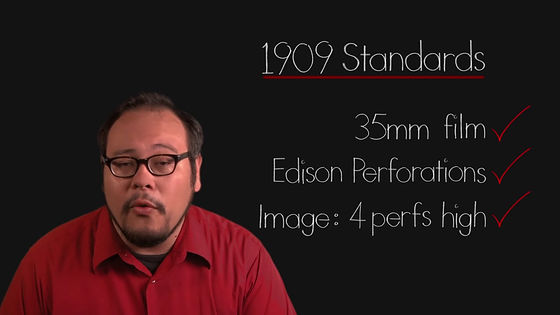

1909年、エジソンが立ち上げてアメリカの大手映画会社も傘下に入ったトラスト「モーション・ピクチャー・パテンツ・カンパニー」は、「35mmフィルム」「エジソン・パーフォレーション」「パーフォレーション4つ分サイズの映像」という規格「1909スタンダード」をうち立て、アメリカ国内で上映される全ての映画がこの規格に準ずることを定めました。

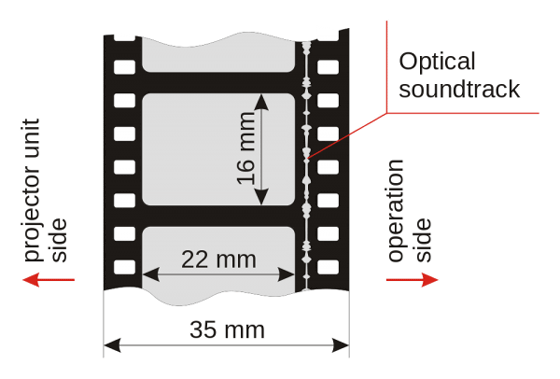

次に変化が起こったのが、音声付き映画「トーキー映画」が登場した1929年。35mm幅のフィルムの中に光で音を収録する光学録音のラインを設けたため、映像を記録するコマの幅が少し狭められることになり、アスペクト比がわずかに変化。

![]()

その後、1932年には映画芸術科学アカデミーが規格を決定するための投票を行い、コマのサイズが22mm×16mm、すなわちアスペクト比が「1.37」という、最初の「1.33」よりもわずかにワイドな画面が誕生しました。この画面は「アカデミー比(Academy Ratio)」と呼ばれ、広く用いられることとなりました。

![]()

◆テレビの登場とワイド化の時代

1950年代に入ると、映画を取り巻く状況は激動の時代を迎えます。映画の「弟分」ともいえるテレビが誕生したことで、映画業界でも従来の在り方からの再編が余儀なくなったのです。人々の関心は自宅で映像を見ることができるテレビに集中し、映画館の入場者数は下落の一途をたどったそうです。テレビの画面サイズが決定されるにあたり、それ以前に存在していた唯一の映像ともいえる映画館でのアスペクト比「4:3」が自然の流れで採用されることになり、映画業界はテレビとは異なるフォーマットを採用することで競争力を保つ必要に駆られるようになりました。

![]()

そこで登場したのが、映像の幅を広げることでより高い臨場感を再現可能なワイドスクリーン映画でした。1952年9月30日にはワイドスクリーン映画が初上映され、それ以降10年にわたって続くワイドスクリーン戦争の火蓋が切って落とされることとなりました。

![]()

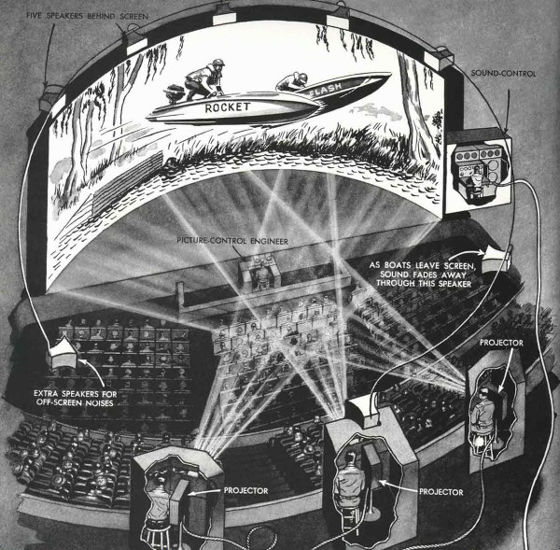

映画監督で技術者でもあったフレッド・ウォーラー氏は、3台の連結したカメラを同期させて映像を3分割して撮影し、上映の際にも3台の映写機を同期させて大きく湾曲したスクリーンに投影するという「シネラマ」を発表し、家庭用のテレビでは再現不可能なシステムを映画界に持ち込みました。

![]()

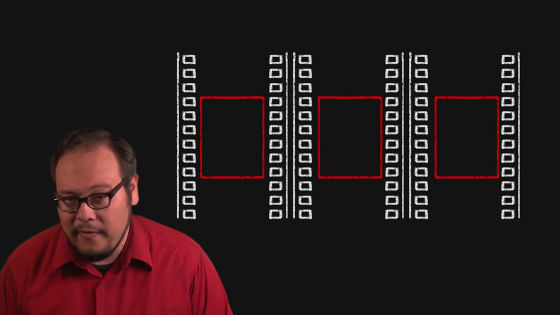

シネラマは、27mmレンズのカメラ3台で撮った映像をパーフォレーション6個分の高さの35ミリフィルムに記録していくというもの。縦長に撮影された映像を横に3個並べることで、画角が147度、アスペクト比2.59という極めてワイドな映像を得ることに成功しています。

![]()

さらにシネラマでは、合計7チャンネル分の音声を再生してサラウンド環境を構築することも可能になっており、非常に画期的な技術として世間に受け入れられることになります。このシステムを活かしきった作品「これがシネラマだ(This is Cinerama)」は大ヒットし、ニューヨークのワーナー劇場で2年にわたって上映されるロングランヒットとなっています。

This is Cinerama, Trailer - YouTube

非常に画期的なシステムでしたが、カメラを3台も使うシステムには撮影・上映の段階でさまざまな問題が生じます。そのひとつがカメラの「焦点距離」の問題で、シネラマのカメラは単一の焦点距離しか持っていないため、撮影時にはカメラではなく、役者の配置を調整することで映像をまとめるという作業が必要とされるほどでした。

![]()

そのような問題を抱えていたシネラマですが、旅の風景を収めた紀行映画作品として各地を巡業して回り、多くの利益をあげることに成功しました。しかし、シネラマが一般的な映画に採用されたのは10年後の1962年になってからで、作られた映画も最終的に「The Wonderful World of The Brothers Grimm」と「How the West was Won」のわずか2本だけに留まっています。

How the west was won - YouTube

シネラマはとにかく撮影コストも映画館側の上映コストも高いのが難点でしたが、ワイドスクリーン人気の手応えは大きく、業界でも無視できないレベルとなっていました。1953年4月にシネラマが初上映されてから8ヶ月後、パラマウントは業界で初めて湾曲していないフラットなワイドスクリーンで上映するスタジオ製作映画「シェーン」を公開しました。

Shane (1953) - YouTube

「シェーン」の制作にあたり、パラマウントは「アカデミー比」で撮影されていた映像から上下を削ることで、画面アスペクト比を「1.66」に変更。とはいえ、アスペクト比1.37だったアカデミー比の作品が1.66に変わったぐらいではそれほど大きな変化が期待出来るわけでもなく、むしろ話題の中心は映画を上映していたラジオシティ・ミュージックホールに新設されたスクリーンが、従来の30フィート(約9メートル)から50フィート(約15メートル)へと大幅に拡大されたことだったとのこと。なお、この作品では3チャンネルステレオのサウンドトラックが採用されています。

さらに別の問題も存在していました。元は通常どおりの手法で撮影されていた映像を無理やりにワイド画面に変更して上映するため、本来のワイド作品とは異なる仕上がりになることは避けられません。パラマウントもその問題は把握しており、さらに映像を拡大することで、フィルムの粒子が目立ってしまう「フィルムグレイン」と呼ばれる問題も存在していました。

◆20世紀フォックス:特殊レンズを使った「シネマスコープ」

シネラマの成功を見た20世紀フォックスの経営陣はフランスへと飛び、1920年代に「アナモルフォスコープ(Anamorphoscope)」という技術を発明したヘンリ・クレシオン教授のもとを訪ねます。アナモルフォスコープは、「アナモルフィックレンズ」と呼ばれる特殊なレンズを使うことで、対象物を幅方向に半分にまで圧縮してフィルムに記録するという技術です。

![]()

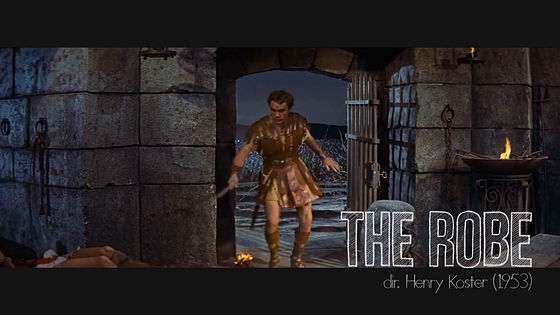

フォックスが「シネマスコープ(Cinemascope)」と名付けたこのフォーマットは、伝統的な35ミリフィルムに幅を2分の1に圧縮したワイド映像を記録する仕組みになっており、パーフォレーションも従来どおりの4つ分となっています。さらに数チャンネルの音声を記録した上でのアスペクト比は「2.35」となっており、「ワイドスクリーン」と呼ぶに差し支えのない映像を可能にしています。シネマスコープで撮影された映画第1号は1953年の「The Robe(聖衣)」と呼ばれる作品で、大ヒットを記録するに至ります。

![]()

アナモルフィックレンズには技術的な問題がありましたが、大きなコストがかかるシネラマに比べて撮影が容易で、映画館が負担させられる上映設備のコストも低く抑えられるアナモルフォスコープ映画は、大手映画会社からも多くの支持を集め、ワイド映画業界の勝者として君臨するようになります。これに唯一同調しなかったのは、先にワイドスクリーン争いの火ぶたを切ったパラマウントだったとのこと。

大きな反響を得たシネマスコープでしたが、35ミリフィルムの映像を拡大するという仕組み上、フィルムの粒子が目立つフィルムグレインの問題が生じるのは避けられず、パラマウントがシネマスコープ陣営に同調出来ない理由だったといいます。そこでパラマウントが独自に開発したのが、フィルムの使い方を縦から横に変える方式を採った「ビスタビジョン(VistaVision)」と呼ばれるフォーマットでした。

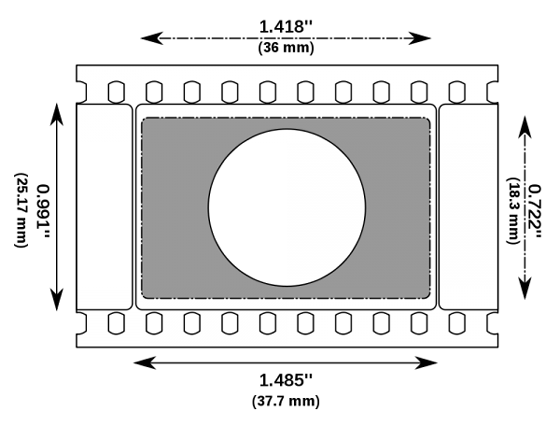

![]()

ビスタビジョンは通常の35ミリフィルムを使用しますが、撮影時にはフォルムを横向きに使うという大胆な発想で従来は不可能だった1コマあたりの面積を実現しています。1コマあたりの8パーフォレーション分の長さを使い、アスペクト比は「1.85」。横向きに撮影されたマスターフィルムの映像は、映画館への配給に用いられるフィルムを焼く際に縦向きに回転させて縮小するため、映写時のフィルムグレインが低減されるという効果が得られたとのこと。

![]()

ビスタビジョンで撮影された作品第1号は、1954年の「ホワイトクリスマス(White Chrismas)」で、その後も「十戒(The Ten Commandments)」など数々の映画で採用されたとのことです。

White Christmas Theatrical Trailer - YouTube

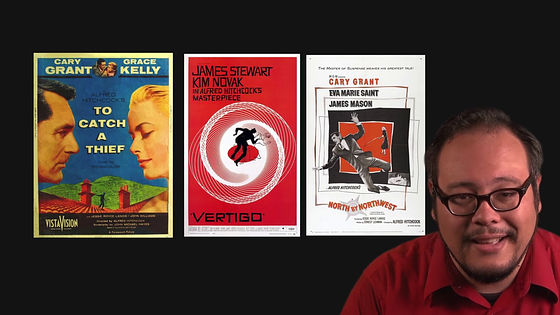

しかし、ビスタビジョンの作品と言えば、代表格はやはりアルフレッド・ヒッチコックだとのこと。ヒッチコック監督は「泥棒成金(To Catch a Theif)」、「めまい(Vertigo)」、「北北西に進路を取れ(North by Northwest)」など数々の作品をこのビスタビジョンで撮影しています。

![]()

◆次々と現れる新フォーマット、そして限界を超えて

50年代には、上記以外にもスーパースコープ(Superscope)、テクニラマ(Technirama)、シネミラクル(Cinemiracle)、ビスタラマ( Vistarama)など多くのワイドスクリーンフォーマットが生まれました。しかし、35mmフィルムが持つ物理的限界が訪れるにつれ、業界はさらに大きなサイズのフィルムへと向かう動きが生まれます。

![]()

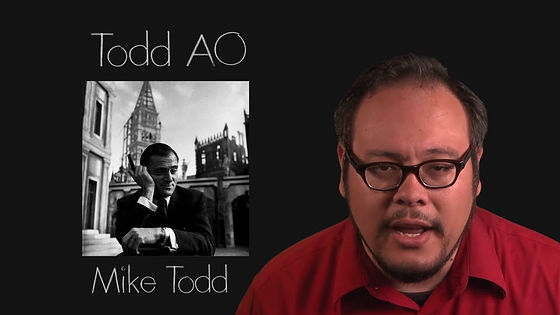

かつてのシネラマ共同出資者で、ブロードウェイのプロデューサーでもあるマイク・トッド氏は、アメリカン・オプティカル社(American Optical, Co.)と共同で70mmフィルムのフォーマット「Todd AO」を開発しました。その目指すところは「シネラマが実現していた映像を1台のカメラで撮影し、1台の映写機で再現する」というもので、このフォーマットのアスペクト比はシネラマの2.59に対し、「2.20」となっていました。

![]()

Todd AOを使って撮影された作品第1号は、同名のミュージカル作品を基にした1955年のミュージカル映画「オクラホマ!(Oklahoma)」でした。この作品はシネスコープとTodd AOの両方で撮影されており、以下のムービーではその違いを比較するシーンが登場しています。

TODD AO vs CINEMASCOPE - YouTube

続く「八十日間世界一周(Around the World in 80 days)」も大ヒットを記録。Todd AOはロジャース&ハマースタインの作品を多く扱っており、「南太平洋(South Pacific)」や「サウンド・オブ・ミュージック(Sound of Music)」などの映画化で知られています。

◆「パナビジョン」の登場

ワイドスクリーン・ラッシュが続く1954年、アナモルフォリックレンズの供給不足を補うためにある小さな会社がカメラ用・映写機用アナモルフィックレンズの製造に乗り出しました。この企業「パナビジョン」は、シネマスコープ専門でスタートしましたが、初期のシネスコープが抱えていた技術的問題を解決したことから、たちまち業界のリーダーの座を奪うようになりました。そして50年代後半までに、パナビジョンはシネマスコープ本体をも脅かす存在となります。レンズ製造の大成功を土台に、パナビジョンは新たなカメラシステムとフォーマットの開発・買収に乗り出しました。

その新方式のひとつが「MGM 65」と呼ばれるもの。フィルム幅が35mmの2倍となる70mmフィルムを使うことで、高画質とワイドスクリーンを実現するという技術でした。

![]()

MGM 65規格を使い、アスペクト比「2.76」という超ワイドな画面で撮影されたのが、戦車の競争シーンが有名な映画「ベン・ハー(Ben Hur)」でした。

Ben-Hur (1959) Trailer - YouTube

MGM 65はやがて、パナビジョンの「スーパー・パナビジョン70(Super Panavision 70)」へと進化を遂げます。

![]()

MGM 65と似た規格ですが、アナモルフィックレンズを使わず普通の球面レンズを使っているのが特徴で、アスペクト比は「2.20」。代表作は「アラビアのロレンス(Lawrence of Arabia)」で、撮影監督を務めたフレディ・ヤングはこの映画で1962年のアカデミー撮影賞を受賞しました。

Lawrence of Arabia - 50th Anniversary 4K Restoration Trailer (HD) - YouTube

しかし、70mmフィルムの難点は値段が高いことでした。一方の35mmフィルムは化学処理が進化したことでフィルムグレインの問題も解消され、70mmフィルムに匹敵する画質を得ることになりました。次に70mmフィルムが注目されるのは、1970年代に登場したIMAXの発表を待たなければなりませんでした。

◆それでは「16:9」の出どころは?

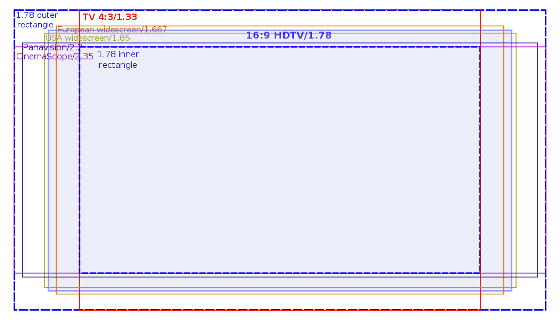

ここまでの流れでは、サイレント映画時代の「1.33」(4:3)、アカデミー比の「1.37」、シネラマの「2.59」、シネスコープの「2.35」、ビスタビジョンの「1.85」、Todd AOの「2.20」、そしてMGM 65の「2.76」といった感じにアスペクト比の歴史が作られてきたわけですが、ここには現在の主流といえる16:9、すなわち「1.77」が登場していないことに気がつきます。いったい16:9というサイズはどこからやってきたのでしょうか。

![]()

その答えは、映画の弟分と言えるテレビの歴史に隠されていました。1980年代後半にHDTV標準(高精細度テレビ標準)の計画が策定される際、SMPTE(米国映画テレビ技術者協会)エンジニアのカーンズ・H.パワーズ氏が妥協案として提案したのがこの「16:9」というアスペクト比でした。

![]()

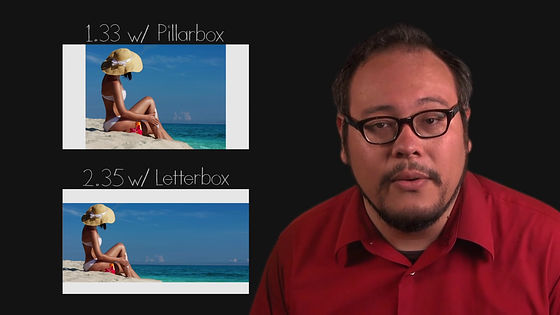

16:9サイズは、幾何学的に言ってアスペクト比の両極端である4:3と2.35の中間にあたります。そのため、元がどちらのアスペクト比の映像でも16:9のフォーマットに正しく変換すれば、映像の上下に多少の「空白」が入りつつも、映像の面積を比較的に同じぐらいに表示させることが可能になる、というわけなのです。

![]()

このような背景をベースに「16:9」というアスペクト比は生まれ、今やDVDから超高精細な「4K」まで、ありとあらゆるワイドスクリーンのデフォルトとして広く使われるようになったというわけです。「『16:9』は『4:3』の数字をそれぞれ2乗したことで生まれた」と思っていた人は厳密にはハズレで、実は妥協の産物だったというのは実に興味深いところ。業界の仕様というものは、このような経緯で生まれることがあることを、よく教えてくれるケースと言えそうです。