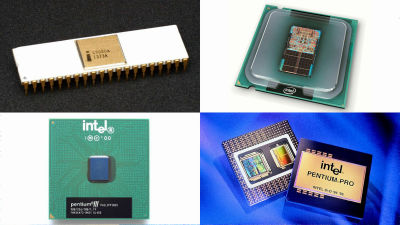

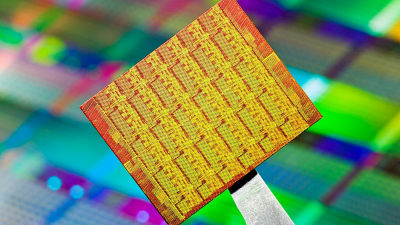

Intel CPUの歴史を代表モデルで振り返るとこうなる

世界最大の半導体メーカーIntelの製品の歴史は、すなわち半導体の歴史と言っても過言ではなく、その代表モデルを見るとその時代の半導体市場がどのようなものだったのかを知ることができます。半導体研究者のLi Xiao Feng氏が公開するIntel CPUの歴史に関するプレゼンテーション資料を基に、歴代Intelプロセッサを一挙に振り返るとこうなります。

A Brief History of Intel CPU microarchitectures - history_Intel_CPU.pdf

(PDFファイル)https://people.apache.org/~xli/presentations/history_Intel_CPU.pdf

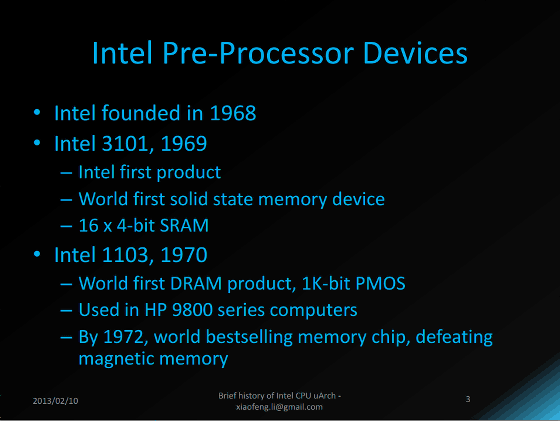

Intelは1968年7月18日にロバート・ノイス氏とゴードン・ムーア氏らによって設立されました。もちろんムーア氏は「ムーアの法則」で知られる人物です。

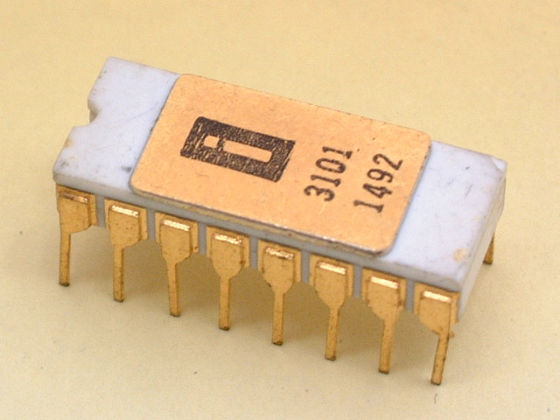

・Intel 3101

Intel初の製品は「Intel 3101」。世界初のソリッドステートメモリで容量は4bit×16の64ビットでした。

・Intel 1103

1970年には世界初のDRAM「Intel 1103」をリリース。それまでの磁気メモリを軒並み打ち負かし、1972年までに世界で最も売れ続けたメモリとして君臨したとのこと。

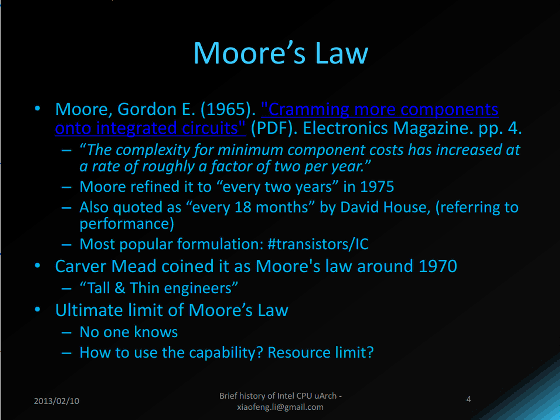

ムーア氏は1965年に「(PDFファイル)Cramming more components onto integrated circuits」において、「部品あたりのコストが最小になるような複雑さは、毎年およそ2倍の割合で増大してきた。短期的には、この増加率が上昇しないまでも、現状を維持することは確実である。より長期的には、増加率はやや不確実であるとはいえ、少なくとも今後10年間ほぼ一定の率を保てないと信ずべき理由は無い。すなわち、1975年までには、最小コストで得られる集積回路の部品数は65,000に達するであろう。私は、それほどにも大規模な回路が1個のウェハー上に構築できるようになると信じている。」と述べて、後世まで技術的指標とされることになるムーアの法則を提唱しました。

なお、1975年にムーアの法則は「2年ごとに集積密度が2倍に増大」と修正されました。ムーアの法則は、21世紀に入っても維持されており、いつその法則が破られるのかに注目が集まっています。

ムーアの法則に黄色信号点滅、Intelの10nmプロセス移行の遅れが確実に - GIGAZINE

Intel MCSシリーズのCPUをまとめるとこんな感じ。

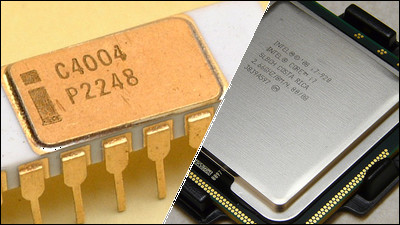

・Intel 4004

1チップマイクロプロセッサ「Intel 4004」は世界初の汎用プロセッサとして1971年にリリースされました。なお、クロック数は500kHzから740kHz。

当初、Intel 4004は共同開発者のビジコンへの専売でしたが、チップの汎用性に気づいたIntelがビジコンから販売権を買い戻すことで、汎用チップとして世界で販売されることになり、Intelの躍進を支えることになりました。もしも、Intel 4004がビジコン専用チップのままであれば、半導体の世界は大きく変わっていたかもしれません。

・Intel 8008

8ビットCPU「Intel 8008」は1972年に発売され、ドン・ランカスター氏によってPCの前身となる「Radio Electronics」と呼ばれる装置にも活用されました。

・Intel 8080

世界初のパーソナルコンピューター「Altair 8800」をはじめとして、初期のPCにこぞって採用されたのが、Intelの8ビットCPU「Intel 8080」です。

Intel 8080の開発者は嶋正利氏。開発者特権で、嶋氏の家紋がパターンの隅に刻まれました。

・Intel 8086

16ビットCPU「Intel 8086」は1978年にリリース。NECのPC-9801シリーズに採用されたことでも知られています。廉価版のIntel 8088はIBMのPCに採用されるなど、大ヒットを記録。Intel 8088の成功で、IntelはFortune誌のトップ500企業入りを果たしました。

・Intel iAPX432

Intel 8080に続いて開発した32ビットCPUが「Intel iAPX432」。16ビットCPU・Intel 80286の4分の1しかない性能のため、商業的には大失敗に終わっています。

・Intel 8087

Intel 8086/8088用に開発された数値演算コプロセッサが「Intel 8087」です。Intel 8087を加えることでIntel 8086は20%から400%アップという驚異的な性能アップを実現しました。その後、Intel 80287、Intel 80387、Intel 80487へと発展したIntelコプロセッサは、Intel 80486DXやPentiumでCPUコアに内蔵されることになり姿を消しました。

・Intel 80386

1985年に発売された「Intel 80386」では、Intel 8086から続くx86アーキテクチャを引き継ぎつつ、32ビット命令へと拡張されました。しかし、32ビット命令を活用できるOSがなかったため、単に高速なx86CPUとして、MS-DOS環境で使われるにとどまることに。

・Intel i960

Intel初のRISCベースのCPU「Intel i960」は1985年に登場。高性能なマルチプロセッサコンピュータの開発を目指すシーメンスとの共同プロジェクト「BiiN」によって生まれたIntel i960は、iAPX 432の黒歴史を払拭するべくiAPX 432開発メンバーによって開発されました。

・Intel 80486

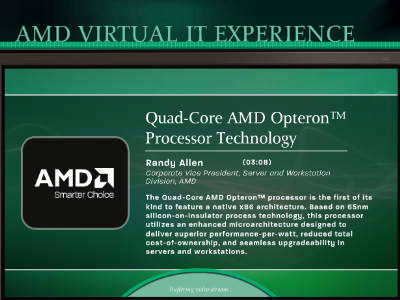

Intel 80386の後継モデル「Intel 80486(i486)」は1989年にリリース。数値演算コプロセッサとともにキャッシュメモリとして8KBのSRAMを搭載しています。ライバルはMacintosh Quadoraに搭載されたMotorola 68040で、AMDからAm5x86、CyrixからCx5x86などの強力な互換モデルも登場しています。

・Intel i860

大失敗に終わったiAPX 432以来、完全に新設計のRISCマイクロプロセッサ「Intel i860」は、32ビットALUコア+64ビットFPUという優れた設計で鳴り物入りで登場しましたが、x86とは互換性がありませんでした。i486のCISCテクノロジーとi860のRISCテクノロジーのいずれをIntelが推しているのか市場が判断できず、結果的にIntel i860は商業的に成功することなく1990年代中頃に開発が停止されました。

・Pentium

i486後継のx86アーキテクチャCPUは当初、i586として登場すると思われましたが、短い数字とアルファベットの単純な組み合わせがアメリカで商標として認められないという問題から、Intelは新CPUを数字の「5」を意味するギリシア語「Penta」と要素を意味するラテン語「ium」を組み合わせた「Pentium」と命名。これ以後、IntelはCPUにブランドネームを活用することになります。なお、Pentiumは冷却用のCPUファンを初めて搭載したモデルとのこと。

・MMX拡張命令セット

Pentiumプロセッサ用に開発したSIMD型拡張命令セット「MMX」は、従来DSPが行っていた音声や画像に関する処理をCPUでできるようにしました。しかし、MMXが高速化できるのは整数演算処理に限られていたため、浮動小数点演算処理を要する3Dグラフィック性能の向上は期待できず、ライバルAMDの3DNow!に遅れをとりました。

・Pentium Pro

P5マイクロアーキテクチャを採用したPentiumに対して、RISCテクノロジーを取り込んだ新設計のP6マイクロアーキテクチャを採用した「Pentium Pro」が1995年に登場。RISCプロセッサ並の整数演算性能を実現し、Intel開発のスーパーコンピューター「ASCI Red」の演算性能世界一に貢献したPeintium Proでしたが、32ビットコードに特化した設計のため、16ビットコードの実行速度でPentiumに劣るという問題に直面しました。

・Pentium II

Pentium ProをベースにL1キャッシュを16KBに倍増し、Pentium Proの弱点であった16ビットコード処理速度を改善したのが「Pentium II」。

CPU基板上にCPUコアとCPUコアの2分の1の速度で動作する2次キャッシュメモリを実装するため、ROMカートリッジ風のパッケージになりました。

・Pentium III

Pentium IIの後継モデル「Pentium III」では、AMDのAthlon(K7)と激烈な競争が繰り広げられ、ついにクロック周波数が1GHzの大台を突破。ROMカートリッジパッケージだったPentium IIIは、第3世代「Tualatin」でFC-PGAパッケージに変更されています。

・Intel SSE

Pentium IIIでは、浮動小数点演算処理を行うSIMD拡張命令「Streaming SIMD Extensions(SSE)」を搭載。その後、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、SSE4.2、Intel AVXへと進化しました。

・Itanium

1994年にIntelとHPが共同開発を発表した64ビットISA「IA-64」は、相次ぐ開発遅延に見舞われた末に、2001年にようやく「Itanium」として製品化されました。当時のRISCプロセッサと比較して性能の低さ、アプリケーションの少なさから広く普及することはありませんでした。

・Pentium 4

P6マイクロアーキテクチャの後継であるNetBurstマイクロアーキテクチャに基づく「Pentium 4」は2000年にリリース。ハイパースレッディングの導入など高い性能を発揮したPentium 4でしたが、当初の180nmプロセスルールから微細化が進むにつれ高発熱問題が深刻化し、AMDのAthlon 64シリーズの後塵を拝することに。

・Pentium M

ノートPCへの搭載を前提に省電力性能を重視して開発されたのが「Pentium M」。しかし、爆熱問題を抱えるNetBurstマイクロアーキテクチャではなく前モデルのP6マイクロアーキテクチャベースで設計されたPeintium Mは、ハイパースレッディングをサポートせず、L3キャッシュもないなど性能面で優位性を見せられませんでした。

・Tick-Tock戦略

2007年にIntelは、プロセスルールの微細化と半導体回路設計の刷新を1年ごとに交互に繰り返す「Tick-Tock」戦略を開発ロードマップで採用することになりました。

・Coreマイクロアーキテクチャ

爆熱問題に悩まされたNetBurstマイクロアーキティクチャとは別路線で、性能と低消費電力の両立を目指してイスラエルチームによって開発されたのが「Coreマイクロアーキテクチャ」です。Coreマイクロアーキテクチャを採用した「Core 2」シリーズは2006年にリリースされると高性能・低発熱から瞬く間に市場を席巻しました。

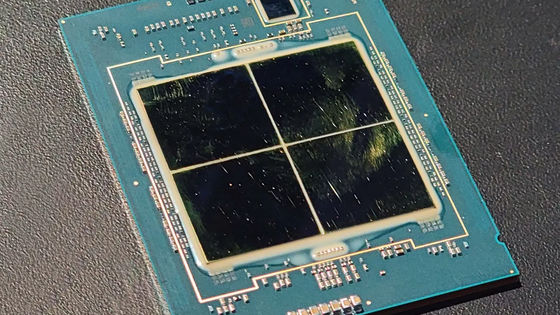

・Nehalemマイクロアーキテクチャ

Coreマイクロアーキテクチャの後継として「Nehalemマイクロアーキテクチャ」が2008年に登場。CPUのブランドネームはCore 2シリーズから「Core i」シリーズへと変更され、性能を示すモデルナンバーは、Core i7、Core i5、Core i3と3モデルに整理されました。

・モバイル端末用SoC

iPhoneの登場以降、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末市場が急速に拡大。低発熱性能に優れるARMプロセッサがモバイル端末用SoC市場を席巻することになりました。モバイル端末用プロセッサの投入で完全に出遅れたIntelは、先行するQualcommやSamsungを追いかける立場にたたされています。

・関連記事

知られざるCPUの過去40年における性能向上と進化の歴史 - GIGAZINE

Intel CPUの10年分の進化を数値で徹底的に比較するとこうなる - GIGAZINE

ムーアの法則に黄色信号点滅、Intelの10nmプロセス移行の遅れが確実に - GIGAZINE

Intel発表の「すぐそこにある未来」のコンピューティング技術まとめ - GIGAZINE

ボタン大に全部入る驚愕のウェアラブルモジュール「Curie」をIntelがリリース - GIGAZINE

SDカードと同じサイズの超小型コンピュータ「Edison」をIntelが発表 - GIGAZINE

・関連コンテンツ