粘菌を使って自己成長・自己修復可能な「生きた電線」を開発する試みとは?

モジホコリなどの「真性粘菌」は原生生物の一種で、アメーバ状の細胞で生活しながら胞子を使って増える性質を持ち、他にもさまざまに不思議な性質を持つことから、粘菌は生物学だけではなく数学やコンピューター科学などでも応用が試みられています。2013年にプレプリントサーバーのarXivに投稿された論文では、このモジホコリを使って自己成長・自己修復可能な「生きた電線」を開発する試みが報告されています。

[1309.3583] Physarum wires: Self-growing self-repairing smart wires made from slime mould

https://arxiv.org/abs/1309.3583

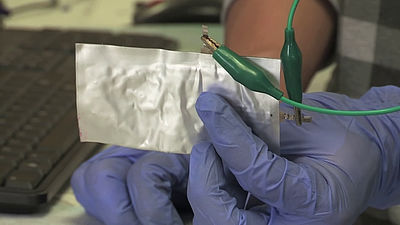

報告を投稿したのは、イギリスの西イングランド大学ブリストル校のコンピューター科学者であるアンドリュー・アダマツキー教授です。実験に使われたのはモジホコリ(Physarum polycephalum)で、アダマツキー教授らの研究チームは、粘菌の導電性を測定するため、長さ1cm・直径0.03cmのモジホコリの抵抗を測定し、その抵抗率が80~2560Ω・cm、平均抵抗率が825Ω・cmであることを突き止めました。

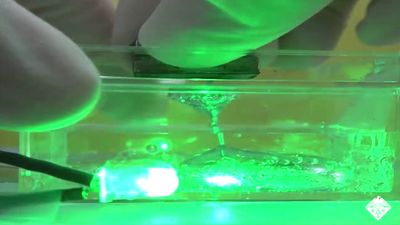

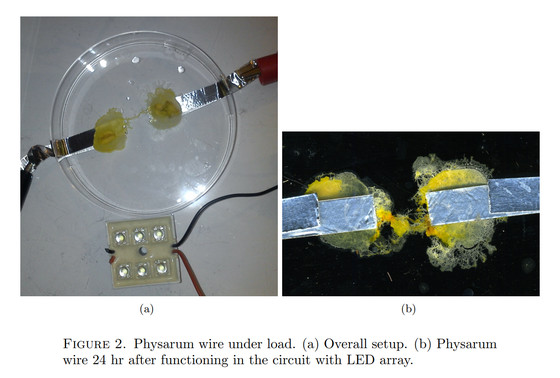

さらに、モジホコリの耐久性を調べるため、研究チームがLEDアレイを含む回路にモジホコリを組み込み、約19Vの電圧をかけたところ、LEDアレイには4.4~4.8Vの電圧がかかり、モジホコリ製の電線には11~13μAの電流が流れたとのこと。電圧は24時間かけられましたが、モジホコリの通電性は失われなかったそうです。

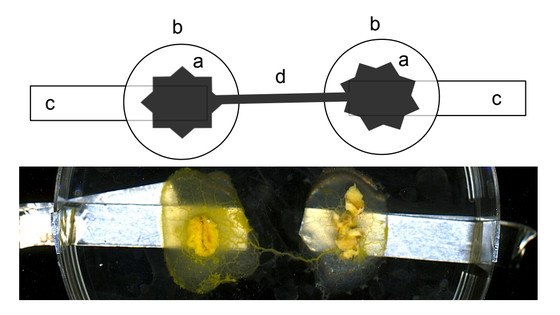

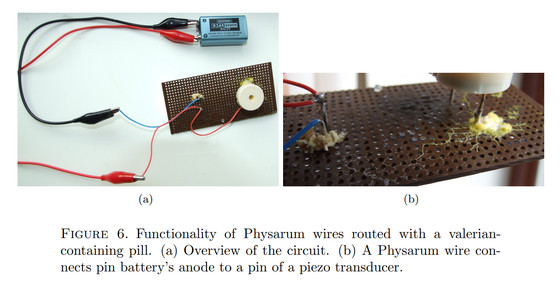

また、化学物質や電場を利用することで粘菌の成長方向を制御できることも示されました。研究チームによれば、オートミールを置くとモジホコリは引き寄せられ、塩を置くと遠ざかっていったそうです。また、1.6Vのバッテリーを使用して電場を作ったところ、モジホコリは陰極方向に成長することも確認されました。

加えて、モジホコリを切断したところ、切断後6~9時間で切断された部分が再びつながり、通電性が回復したとのこと。そして、オクタメチルシクロテトラシロキサンというシリコンオイルを用いてモジホコリをコーティングしたところ、被コーティング状態でもモジホコリは生存し、電気を通し続けることがわかりました。

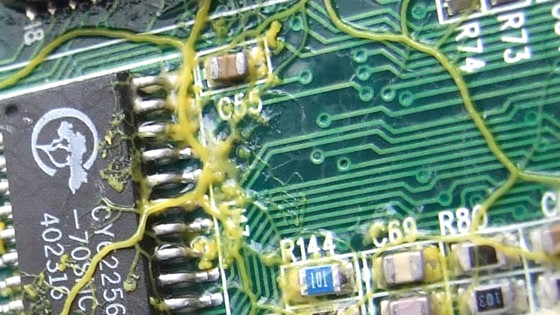

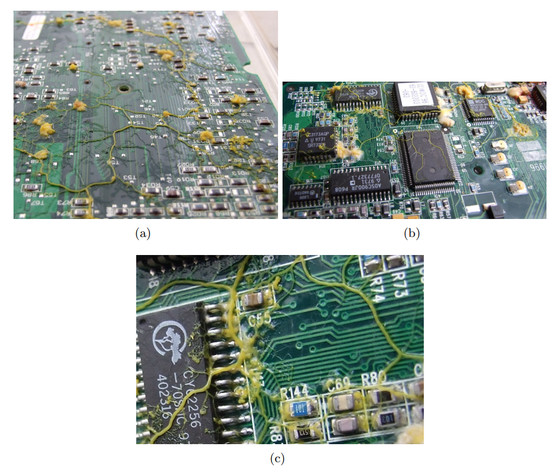

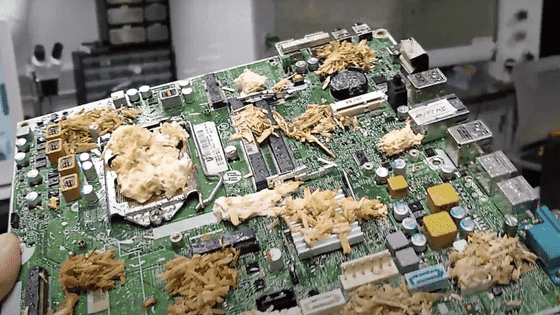

研究チームは電子基板上でのモジホコリの成長実験も行っており、粘菌は電子基板上でも問題なく成長し、既存の導電路と同程度の幅の電線を形成できることが示されたと報告しています。

モジホコリの抵抗率は一般的な生体組織と同程度であり、金属に比べると導電性はかなり低いため、実用化にはまだほど遠いといえます。しかし、研究チームは磁性ナノ粒子などの物質を粘菌に取り込ませることで、より実用的な生体電線の開発を目指すことを今後の課題に挙げています。

なお、アダマツキー教授は記事作成時点でも粘菌やキノコの菌糸をコンピューターに応用する研究を続けており、2023年には菌糸に電気刺激を与えて2進数の計算を行う実験も行っています。

キノコをコンピューターの一部として使うことの利点とは? - GIGAZINE

・関連記事

脳や神経がないのに迷路を解き、融合することで記憶を共有する黄色いスライム「モジホコリ」の不思議な力 - GIGAZINE

アメーバの一種「モジホコリ」を使って数学の難問「巡回セールスマン問題」を解くことができると判明 - GIGAZINE

「クラゲ」が動物の脳を調べる研究者に注目されている理由とは? - GIGAZINE

ゴキブリはお互いが意思疎通して行動する民主主義の世界に生きていた - GIGAZINE

電気だけを食べて生きられるバクテリアとは? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ハードウェア, サイエンス, 生き物, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article What is the attempt to develop a self-gr….