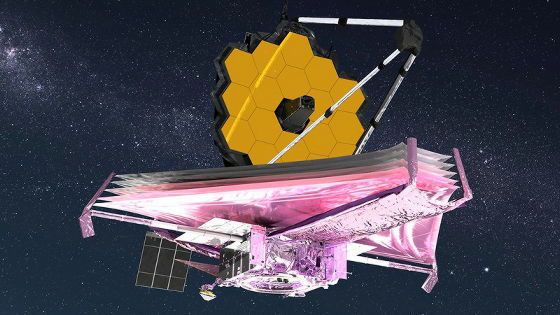

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が2023年に撮影した劇的な画像トップ15、最も遠いブラックホールや超新星残骸「かに星雲」など

by NASA's James Webb Space Telescope

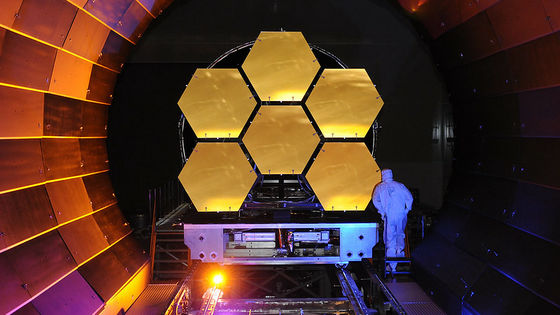

NASAが2021年に打ち上げた超高性能宇宙望遠鏡の「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」は、2022年7月に各種調整が完了して本格的な運用が開始され、2023年は1年丸ごと稼働した最初の年になりました。そこで科学系メディアのBig Thinkが、「2023年にジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した劇的な画像トップ15」を紹介しています。

The top 15 JWST images of 2023 - Big Think

https://bigthink.com/starts-with-a-bang/top-jwst-images-2023/

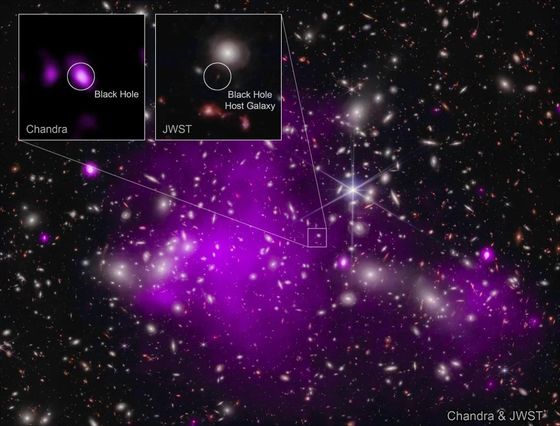

◆1:観測史上最も遠いブラックホール

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の赤外線画像とチャンドラのX線データを組み合わせることで、研究者らはパンドラ銀河団(Abell 2744)の背後にある、観測史上最も遠い132億光年先にあるブラックホールの存在を明らかにしました。ブラックホールの質量は、ブラックホールを含む銀河・UHZ1とほぼ同程度であり、太陽の約1000万~1億倍に相当するとのこと。

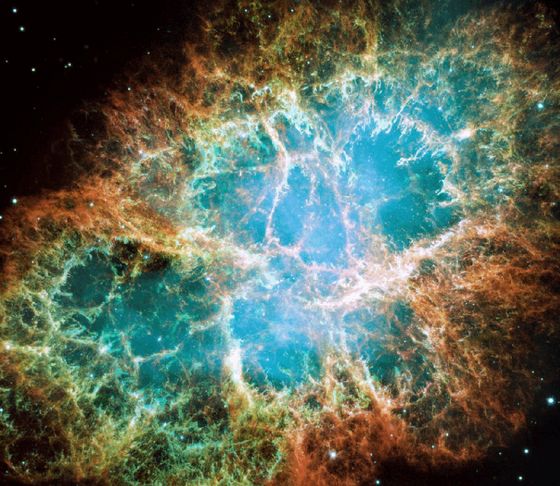

◆2:超新星残骸「かに星雲」

超新星残骸とは、恒星が超新星爆発した後に残る構造であり、西暦1054年に天の川銀河で発生した超新星爆発の残骸がおうし座にあるかに星雲です。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、X線や可視光線を発する中心のかにパルサーの風や磁気による特徴をとらえた画像を撮影しました。

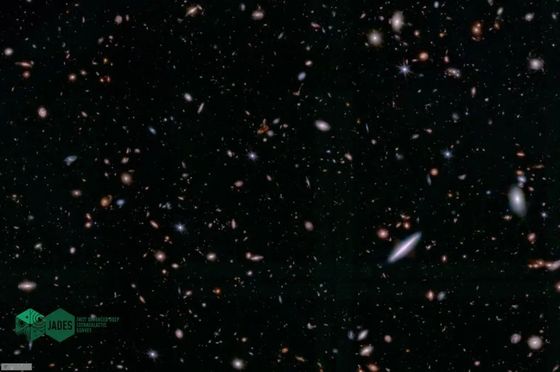

◆3:最も遠い銀河を含むビューワー

初期宇宙の銀河を調査する「JWST Advanced Deep Extragalactic Survey(JADES)」の一環として、膨大な数の天体を含むズーム可能なビューワーがリリースされています。ビューワーがカバーする範囲は比較的狭いものの、これまでに発見された最も遠い銀河や、さらに遠くにある可能性を秘めた銀河の候補なども含まれているとのことです。

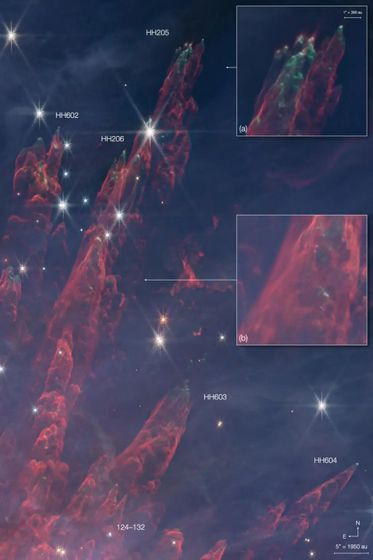

◆4:オリオン大星雲の内部

天の川銀河にあるオリオン大星雲は、地球に最も近い大質量星形成領域です。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡でオリオン大星雲の内部を撮影すると、まだ形成過程にある生まれたばかりの星などが確認できます。

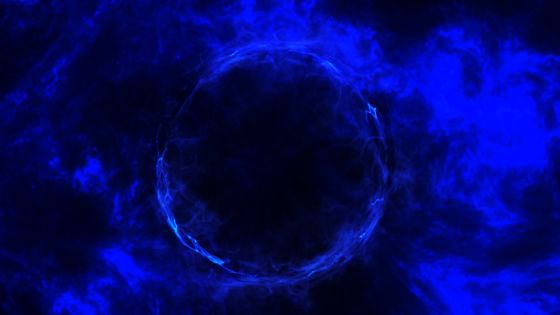

◆5:これまでで最も遠い重力レンズ

以下の画像は、約170億光年離れた場所にある小さくて重い銀河の重力で、さらに遠い210億光年先にある銀河の光がゆがめられてリング状になった様子を撮影したもの。星と地球の間に重い天体がある場合、遠くの星の光が曲がって見える「重力レンズ」という現象が起こります。今回見つかった銀河は重力レンズを起こす小さくて重い天体で、重力レンズを起こすものとしては最も遠い位置にある天体だそうです。

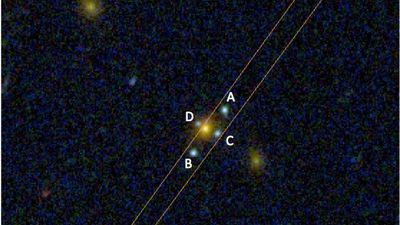

◆6:太陽2000兆個分を超える質量を持つ巨大質量銀河団「エルゴルド」

多数の銀河が重力の影響で集団化した銀河団の中で最も質量が大きいといわれているのが、太陽の約2兆1000億倍もの質量があるとみられるエルゴルド銀河団です。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影したエルゴルド銀河団の画像を見ると、「A」や「B」は手前にある銀河の重力によって光が引き延ばされたり、環状になったりしていることがわかります。

◆7:これまでで最も遠い赤色超巨星

エルゴルドと同じ領域では、直径が太陽の数百倍を超え、明るさも数千倍以上に達する赤色超巨星の中で最も遠い「Quyllur」も撮影されました。Quyllurは地球から10億光年以上離れた場所で撮影された初の赤色超巨星だとのこと。

◆8:三重レンズの「H0pe型超新星」

遠くの天体が発する光は、重力レンズによって複数の像に分かれることがありますが、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した「H0pe型超新星」はなんと3つの像に分かれている点が特徴的です。H0pe型超新星の3つの像の明るさがそれぞれ変化する様子を観察することで、重力レンズの強さを正確に計算し、ハッブル定数を高精度で算出できる可能性があるそうです。

◆9:渦巻銀河の内部

渦巻銀河を撮影した画像の多くは、明るく光り輝く星とその光を遮るちりの粒で構成されています。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した棒渦巻銀河・NGC 7496の画像では、NGC 7496内にある約60の星団が新たに特定されました。

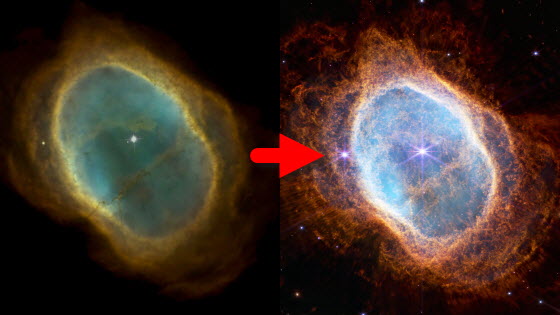

◆10:リング星雲

こと座にある環状星雲(リング星雲)は、惑星状星雲の中では最も有名な天体のひとつです。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はNIRCam(近赤外線カメラ)とMIRI(中赤外線観測装置)を用いて、異なる波長の光でリング星雲のさらなる詳細を明らかにしました。

◆11:土星の環

土星自体は比較的涼しい星であり、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の赤外線では暗く見えますが、それを取り巻く土星の環は99.9%が氷でできているため赤外線の反射率が高く、惑星本体よりも明るく見えるとのこと。土星の環はいくつかの幅に沿って「A環」「B環」などと名前が付けられていて、以下の画像では、A環・B環・C環・F環がはっきりと識別できます。

◆12:天王星の環

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、天王星の環を撮影したきれいな画像も公開しています。天王星の環がこちらを向いている理由などについては、以下の記事を読むとよくわかります。

美しく輝く「天王星の環」をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で撮影した新たな画像をNASAが公開 - GIGAZINE

◆13:線香花火銀河

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が2022年に撮影した画像に、「Sparkler galaxy(線香花火銀河)」と呼ばれる特徴があることが2023年に明らかになりました。以下の画像で黄色い枠で囲まれている線香花火のような光は、遠くの球状星団で星が形成されている光が前景の重力レンズによって引き延ばされたものだとのこと。これらの球状星団では内部に既知の星団があることがわかっており、内部で「第2の星形成」が起きていることが示唆されています。

◆14:フォーマルハウト恒星系

みなみのうお座にあるフォーマルハウトという恒星をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で観察したところ、太陽系とは異なる位置に小惑星帯やカイパーベルトのような領域があることがわかりました。これにより、スタンダートな恒星系だと考えられてきた太陽系が、実はそうではない可能性が浮上したとのことです。

◆15:観測史上最も遠い銀河団

原始銀河団「A2744z7p9OD」は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いた観測により、観測史上最も遠い131.4億光年先にある銀河団であることが確認されました。

・関連記事

観測史上最古の銀河をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が発見、ビッグバンからわずか3億2000万年後に誕生した可能性 - GIGAZINE

ついにジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が未発見惑星の観察に成功 - GIGAZINE

「宇宙で最も冷たい氷」をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測 - GIGAZINE

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡で撮影した写真を比較するとこんな感じ - GIGAZINE

NASAがジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のテスト写真を公開、宇宙の起源に迫る - GIGAZINE

ついにジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した最初のカラー写真が公開、何千もの銀河が写り込む驚異の性能 - GIGAZINE

「砂の雨が降る惑星」をNASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が発見 - GIGAZINE

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の命名が同性愛嫌悪をめぐる争いに発展した経緯とは? - GIGAZINE

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡に隕石が衝突して「修正不可能な損傷」が生じたことが判明 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article Top 15 dramatic images taken by the Jame….