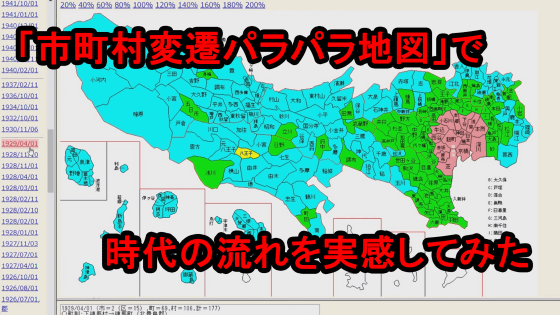

繰り返された市町村合併により市町村の範囲や名称がどのように変わったのかがわかる「市町村変遷パラパラ地図」レビュー

現代日本の基礎的地方公共団体は市町村で区分けされていますが、市町村の内訳は度重なる合併によって移り変わっており、昔と今では同じ名称の市町村でも範囲が違ったり、かつて存在した市町村が今では消えていたりします。エイちゃ(@eicha_plmap)氏が作成した「市町村変遷パラパラ地図」は、そんな市町村の変遷をパラパラ漫画のように見ることができるウェブサイトとなっているとのことで、実際に市町村の移り変わりを確認してみました。

市町村変遷パラパラ地図

https://mujina.sakura.ne.jp/history/index.html

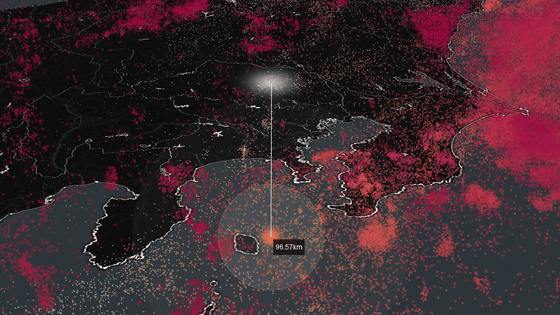

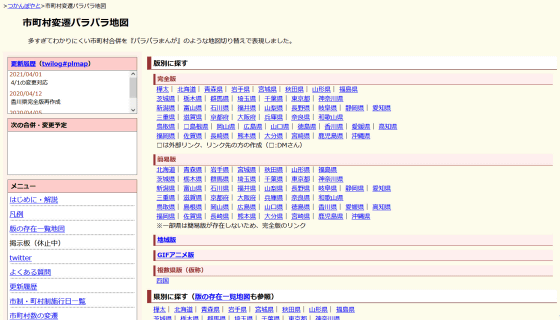

市町村変遷パラパラ地図にアクセスすると、以下のような画面が表示されます。

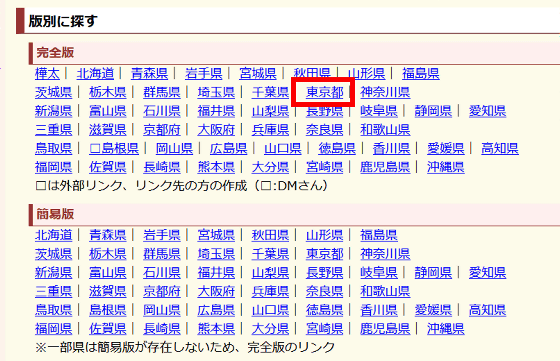

市町村変遷パラパラ地図には「完全版」と「簡易版」があり、完全版は明治22年の市制・町村制施行以降の変遷を反映したもので、簡易版は平成の大合併に特化したものとなっています。今回は完全版の「東京都」を開いてみます。

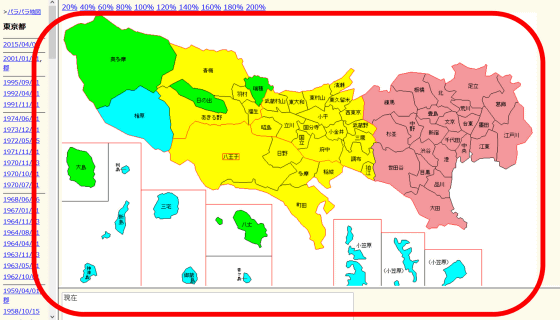

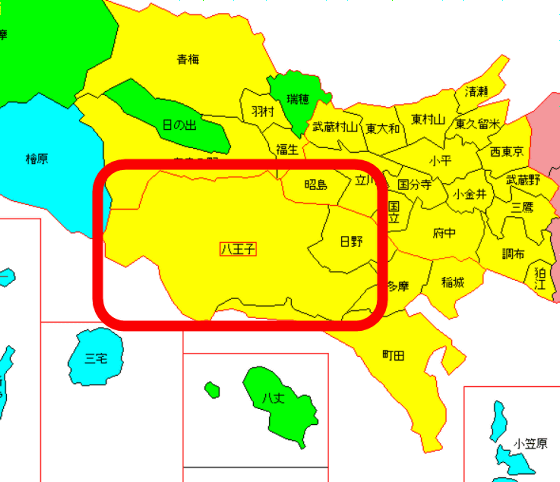

すると、現代の東京都の市区町村が色分けして表示されました。黄色が「市」、黄緑色が「町」、水色が「村」、ピンク色が政令指定都市や特別行政区の「区」を示しています。

また、市の中でも指定を受けた中核市は市名の周囲が赤枠で囲われています。

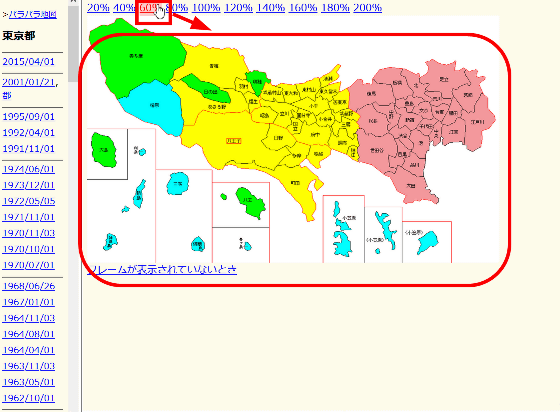

地図が見切れており全体を表示させたい場合や地図を拡大したい場合は、地図上部の「20%」~「200%」の倍率表示にカーソルを合わせると、それに応じて地図の表示サイズが代わります。

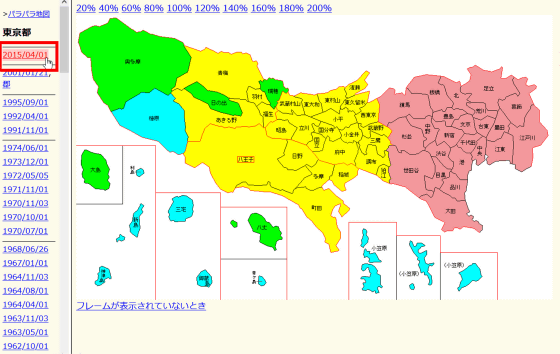

開いた状態では最新(2015年4月1日)時点の市町村が表示されており、左端にある年代にカーソルを合わせると、その年代の市町村の区分けが表示されるという仕組みです。

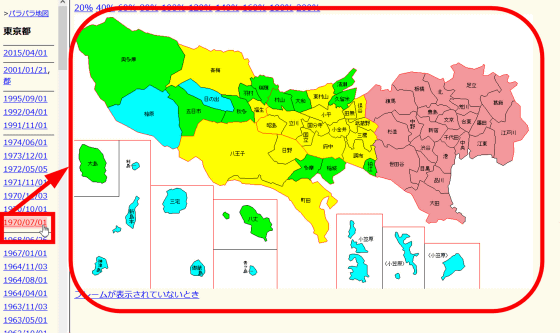

試しに1970年7月1日の市町村を表示させてみると現代よりも緑色や青色が多く、ぱっと見ただけで町や村が多かったということがわかります。また、現代のあきる野市が当時は五日市町と秋多町(合併直前は秋川市)に分かれていたことや、武蔵村山市(当時は村山町)や東大和市(当時は大和町)、東久留米市(当時は久留米町)などの名称が異なっていたことも確認できました。

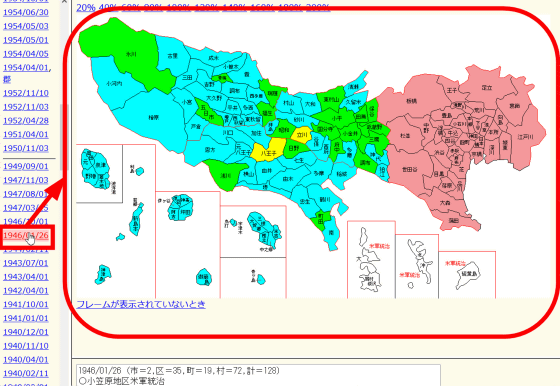

第二次世界大戦の直後(1946年1月26日)はこんな感じ。八王子市と立川市、東京市を除いて町または村であり、小笠原村(小笠原諸島)は米軍統治下にありました。

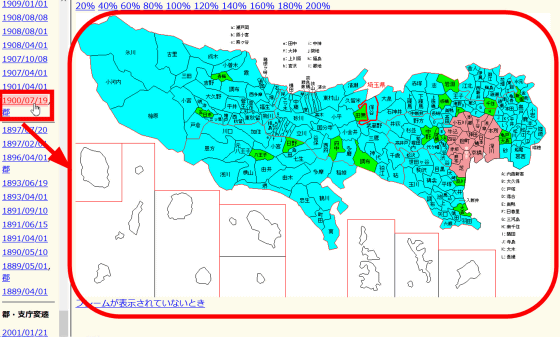

1900年7月19日の段階では、現代では考えられないほど個々の町や村が細分化されていたことがわかります。

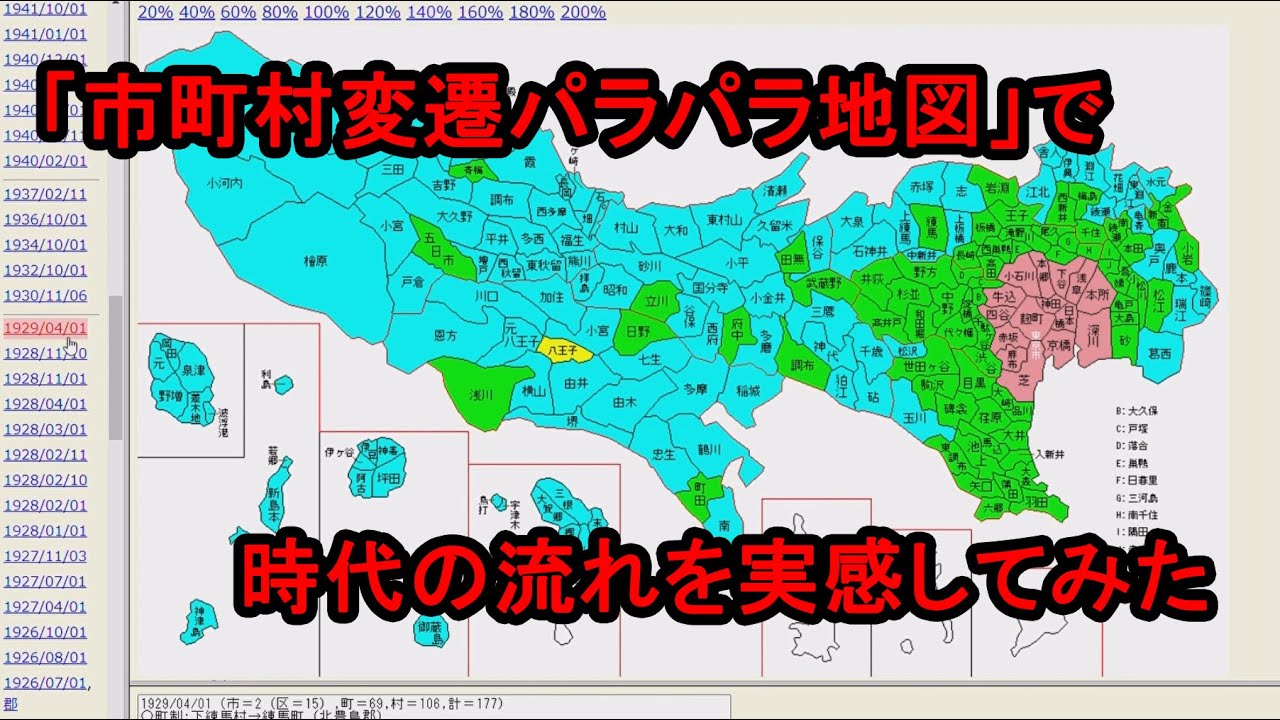

市町村変遷パラパラ地図では、左端の年代に順にカーソルを合わせていくことで、まるでパラパラ漫画のように市町村の移り変わりを見ることが可能です。実際に市町村変遷パラパラ地図を使ってみた様子は、以下の動画で確認できます。

「市町村変遷パラパラ地図」で東京都の市町村の変遷を調べてみた - YouTube

・関連記事

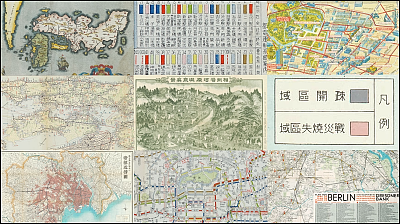

江戸時代の古地図を現代風にしたマップ「れきちず」であちこち探索してみた - GIGAZINE

江戸開府以前から昭和後期までの貴重な古地図をブラウザで見まくることが可能な「ゼンリンバーチャルミュージアム」 - GIGAZINE

古地図や聖地巡礼マップを現代地図と重ね合わせて表示し町歩きできる「Maplat」 - GIGAZINE

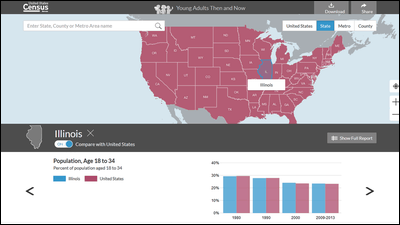

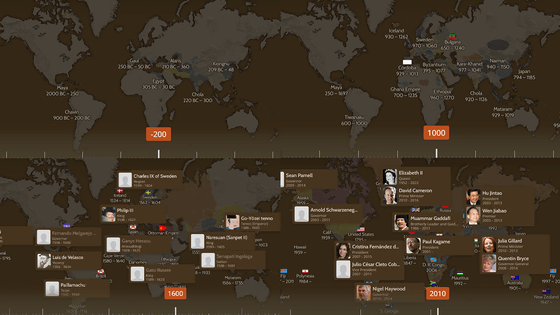

「自分の出身地で一番有名な人」などがわかる土地ごとの最も有名な出身者を視覚化したマップ「Notable people」 - GIGAZINE

地震約60万件の震源の位置をマップ上に示す「Japan EQ Locator」 - GIGAZINE

温暖化で海面上昇するとどこが水没するか一発で分かる地図「Flood Maps」レビュー、未来の日本の海岸線はどうなっているのか? - GIGAZINE

世界の国の本当の大きさを地図上で簡単に比較できる「The True Size Of ...」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ