動物は仲間の死を悲しむのか?

近しい人や大切な仲間が亡くなった時に悲しくつらい気持ちになるのが人間ですが、野性動物やペットでも仲間の死を悼むような反応を見せるものは少なくありません。動物のこういった反応は、果たして仲間の死を悼んでの行動なのかについて、科学系メディアのLive Scienceがまとめています。

Do animals grieve? | Live Science

https://www.livescience.com/do-animals-grieve

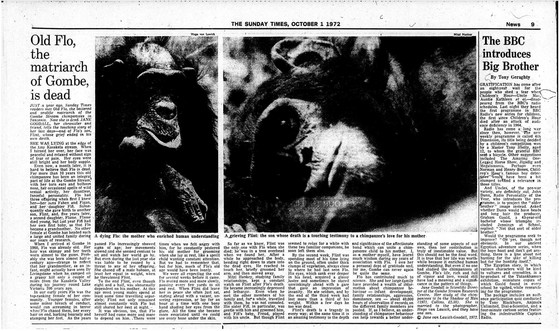

動物が親類や仲間の死で深く悲しんだり精神的に沈んだりするという考えは、長らく非科学的な問題として無視されてきましたが、動物研究者からはさまざまな事例が報告されています。1972年にタンザニアの熱帯雨林の奥深くに住むフローと呼ばれていた年老いたチンパンジーが亡くなった後、息子のフリントは突然無気力になり、食欲もなくなり、群れから孤立していったことが報告されています。当時、動物行動学者のジェーン・グドール氏はサンデー・タイムズに、「母親への深い愛情を抱いていたフリントは、母親の死後めったに食事をとらなくなり、3週間程経過するころには体重が3分の2近くまで減少していました」とつづっています。そして、フローの死から1か月後、フリントもやつれたまま命を引き取っています。

また、ザンビアで観察されたメスのチンパンジーは、亡くなった幼い子どもの歯を草で磨くような行動を続けていたそうです。2017年にScientific Reportsに掲載された研究では、「これは、ほとんど葬儀のような儀式だと言えます」と記されています。

チンパンジー以外にも同様の「仲間の死を悲しむ行動」は報告されています。イギリス・ブリストル大学の野生生物学者であるゾーイ・ミュラー氏は、2010年にサバンナの母キリンが死亡した子キリンの近くにたたずみ、17頭の群れが2日間それに寄り添って倒れた子キリンを頻繁につつく様子を報告しています。子キリンがハイエナに食べられてしまったあとも、母キリンはエサを食べることもせず、ただ死んだ子どもを見守っていたそうです。

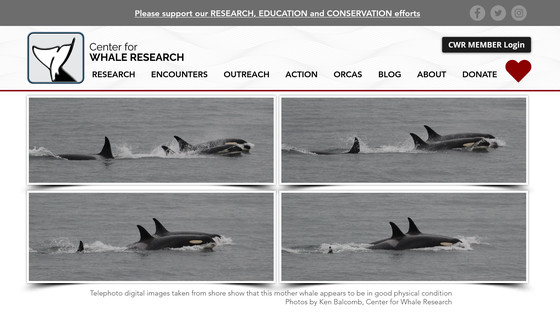

また、2018年にはメスのシャチが死んでしまった子シャチを17日間も押し続けて約1600キロメートルを泳いだというニュースが話題になりました。ワシントン州に本拠を置くクジラ研究センターのブログ投稿によると、シャチがこの行為を自発的にやめたのか子シャチの遺体がなくなってしまったからやめざるを得なかったのかは不明ですが、子シャチの死亡から17日後に母シャチが活発に単独で活動していることが確認されており、クジラ研究センターは「彼女の悲しみの旅は終わりました」と表現しています。

仲間の死に対して印象的な行動を示すケースは、ゾウでも多く見られています。アフリカゾウは亡くなった親族のあごの骨を持ち歩き、頭を下げ、鼻を地面に付けたままほぼ動かずに死体の近くに集まって長時間沈黙することが知られています。またアジアゾウは遺体を枝や木、葉などを集めて埋葬するような行動を見せており、ゾウ研究家のサンジータ・ポカレル氏は「死体の周りを飾ったり、歩き回ったりする行動は、まさに宗教文化で行われる葬儀を思い出させます」と語っています。

野生動物の群れだけではなく、飼い慣らされた動物も同様に仲間の死に対する反応を見せています。イタリアの獣医師兼研究者であるステファニア・ウッチェドゥ氏は、具合が悪く食事を拒否するイヌを診察した結果、血液や心臓には全く問題がないことが明らかになりました。そのため、ウッチェドゥ氏は「1週間前にその犬の兄弟が亡くなっていたことが原因としか考えられない」と結論付けています。この経験からウッチェドゥ氏は仲間の死に関連したイヌの調査を開始しています。また、ミラノ大学獣医学部のフェデリカ・ピローネ氏らが行った研究では、ペットとして買われているイヌが仲間を失ったときにどのような反応を示したかをアンケートで調査した結果、飼い主の気を引くようになったり、よく鳴くようになったりといった変化の他、遊ぶ頻度が減ったり、食事量が減ったり、睡眠時間が長くなったりといったネガティブな反応が多く回答されました。

「飼い犬は仲間が亡くなると実際に悲しんでいるような行動を示す」という研究結果 - GIGAZINE

ポカレル氏は仲間の死を悼むようなゾウの行動を見て、「人間として、ゾウの行動にはある種の悲しみがはっきりと見えます。しかし、それを悲しみと呼んでいいのかはわかりません」と話しています。動物がどのような状況を経験しているのかについては決定的な科学的証拠が不足しているため、「一概に『悲しみ』と表現してしまうと、動物を擬人化してしまうようなものです」と研究の難しさをポカレル氏は語っています。

動物の死に対する反応は、悲しみではなく、好奇心や喪失による混乱、環境の変化によるストレス、恐怖などに起因する可能性もあります。例えば、アメリカガラスは亡くなったカラスの回りに集まって、暴力的に扱ったり攻撃したり交尾しようとしたりする習性があり、一部の研究者はこれを「カラスにとって、リスクと脅威の概念に慣れ、この経験から自分たちの脆弱(ぜいじゃく)性について学ぶ機会となる可能性があります」と示唆しています。

悲しみがどのようなものであるかについては、人間においてさえ正確に理解されているものではありません。「How Animals Grieve(動物はどのように悲しむのか)」という本の著者である人類学者のバーバラ・J・キング氏は、「人間の悲しみは本質的な機能の変化、つまり食事、睡眠、社交という通常のパターンからの逸脱によって定義できます。死によってこれらのパターンからの逸脱が引き起こされ、これにより悲しみの網が広がります。この感情は人間に限らず、数十種類の動物が含まれることになるでしょう」と主張しています。

Amazon | How Animals Grieve | King, Barbara J. | Pet Loss

いずれにしても、動物の認知と感情に関する研究は大幅に不足しており、最終的には動物とコミュニケーションをとれない以上、決定的に知ることはできません。しかし、動物が悲しんでいるかのように行動するということを知ることで、動物をより大切に保護していこうという感情や活動につながるとポカレル氏は結論付けています。

・関連記事

アジアゾウが死んだ子どもを数日~数週間運び続ける行動がYouTube動画の分析で確認される - GIGAZINE

「飼い犬は仲間が亡くなると実際に悲しんでいるような行動を示す」という研究結果 - GIGAZINE

なぜ私たちは「動物は言葉を理解しない」と思いつつも話しかけてしまうのか? - GIGAZINE

科学研究における「感情」の定義や「人にはどのような感情があるのか」はそもそも明らかではない、という指摘 - GIGAZINE

「ペットの遺体を裏庭に埋めてはいけない」のには理由がある - GIGAZINE

動物に「意識」はあるのか? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, 生き物, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article Do animals mourn the death of their frie….