どうすれば手遅れになる前に地球温暖化を止められるのか?

日本を含む多数の先進国が地球温暖化の原因となる温室効果ガスの削減を目指す京都議定書に批准しましたが、地球温暖化は抑えられるどころか進行し続けています。地球温暖化は一定以上進むと人間の手によって押しとどめることができないと考えられており、2019年にはそんな温暖化の転換点に差し掛かっていると報じられました。本当に地球温暖化は引き返せないところまできてしまったのか、これから可能な解決策はないのかについて、科学系YouTubeチャンネルのKurzgesagtがアニメーションムービーで解説しています。

Is It Too Late To Stop Climate Change? Well, it's Complicated. - YouTube

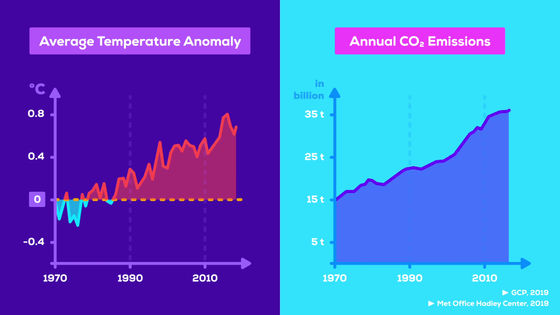

地球温暖化に関するひどいニュースが多数報じられており、熱波や氷河の融解などの「史上最悪の記録」は毎年のように更新されています。

何十年も前から分かっているのは、この急激な地球温暖化は温室効果ガスの放出によって引き起こされているということです。

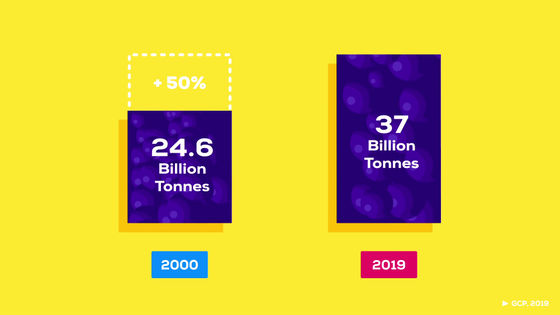

しかし、原因がわかっていながらも、2019年に排出された二酸化炭素(CO2)の量は2000年に比べて50%も増加しており、温室効果ガスの排出量は増加する一方です。

一体なぜ人類は温室効果ガスの排出をやめられないのでしょうか。

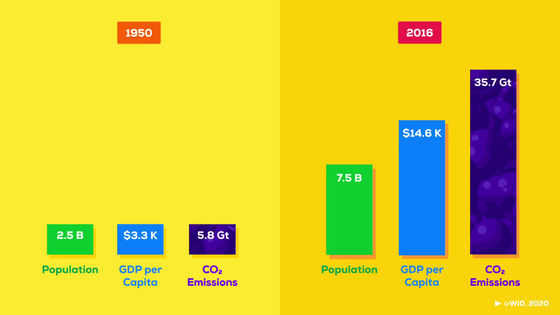

人類が排出しているCO2は、「人口規模」「経済成長」「エネルギーの経済効率」「エネルギーあたりの排出量」という4つの要素から大きな影響を受けています。

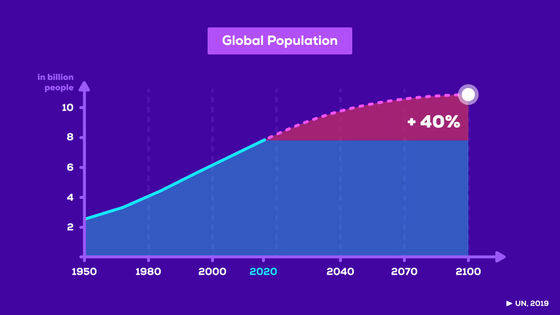

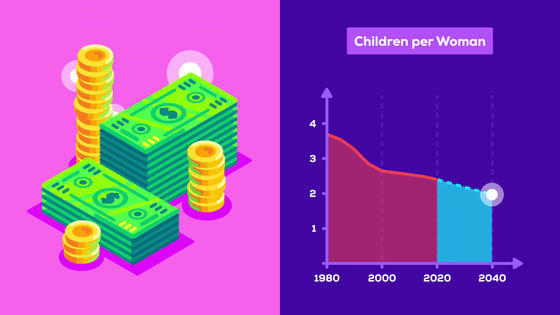

まずは「人口規模」から見ていきます。当然のことながら、排出されるCO2の量は、人口に比例します。

国連の調査によると、2020年から2100年にかけて世界の総人口は40%増加すると推定されています。

人口増加の抑制に効果があると判明しているのは、発展途上国の医療や避妊手段、教育に対する投資です。

しかし、巨額の投資を行ったとしても、少子化の効果が現れるには数十年はかかります。

そして、この数十年の間にも、多くのCO2が排出され続けてしまいます。

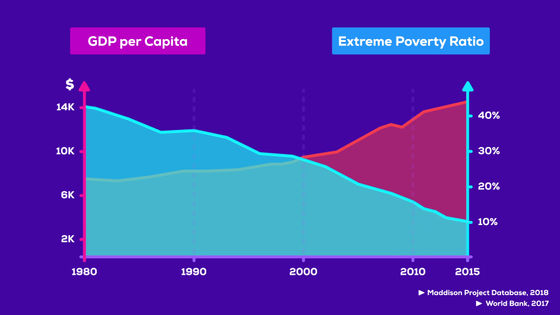

次は「経済成長」について。我々の生活水準が向上し、科学技術が発展するに伴ってCO2の排出量は増えます。

例を挙げると、アメリカのプログラマー1人はウガンダの農業従事者50人よりもCO2を排出しています。

世界の富は増え続ける一方であり、国連によって「Extreme Poverty(最貧困)」と定義される、「食料、安全な飲料水、衛生設備、健康、住宅、教育、情報といった、人間にとって必須であるものをほとんど奪われた状態にある人」の割合(下図の青色グラフ)はこれまでの歴史では見られなかったほど少なくなっています。

もはや「経済成長」は、世界の政治システムに左右されない世界共通のスローガンです。

先進国が経済成長をすぐに放棄するということはあり得ませんし、発展途上国も豊かになりたいと考えているため、経済成長を追求し続けることでしょう。

経済成長が続けば続くほど、CO2の排出量は増加します。「経済成長してもCO2の排出量が増やさずに済む」という技術や政策の兆しもありますが、実用化に至ってはいません。

こうした理由から、「人口規模」「経済成長」という要素はCO2排出量に大きな影響を与えています。

人類はどうにかして、CO2排出量の増加を減少に転じさせなくてはいけません。

その解決策となり得るのが、「エネルギーの経済効率」「エネルギーあたりの排出量」という2つの要素です。

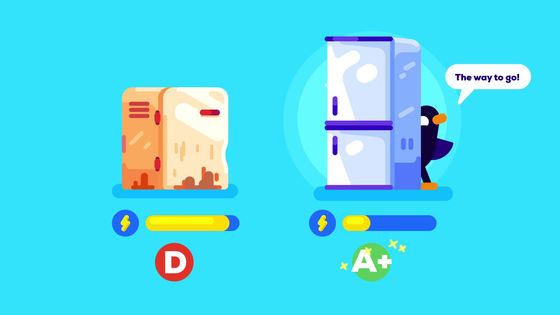

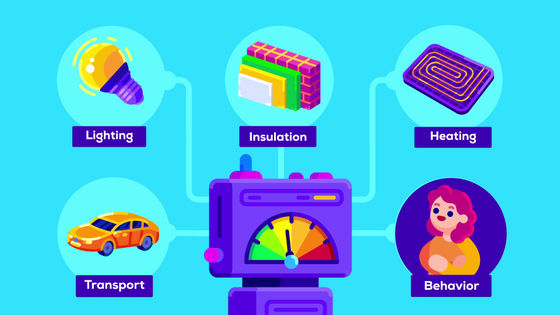

「エネルギーの経済効率」とは、エネルギーをどれだけ効率的に使っているかを表す指標です。

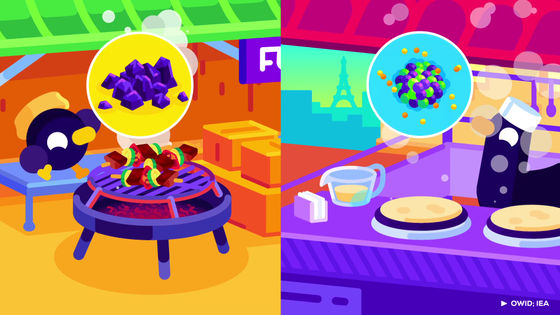

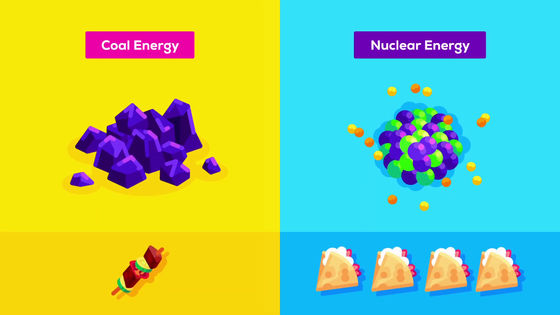

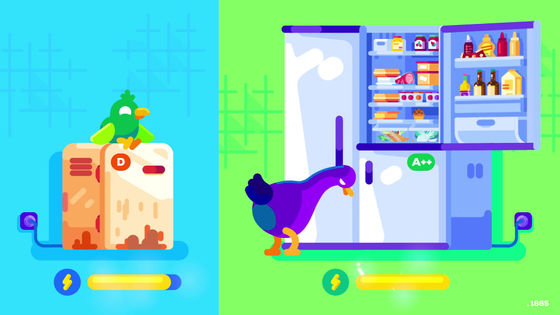

例えば、ブラジルの屋台では調理のために石炭を、フランスのストリートフードでは調理のために原子力発電によるIHコンロを使っているとします。

この場合、原子力発電によるIHコンロのほうが、石炭よりもずっと効率的です。

このように、技術が進歩するにつれて、必要な電力を減らすことができます。

効率的な技術を開発して我々の社会に組み込むことは、世界のCO2依存度を減らす上で最も重要な方法の1つです。

AIによる消費電力の削減や、交通・産業分野の電化、持続可能なコンクリートの生産まで、効率的な技術開発の可能性は無限大です。

しかし、たとえどれほど効率的な技術を開発したとしても、CO2排出量をゼロにすることは不可能です。

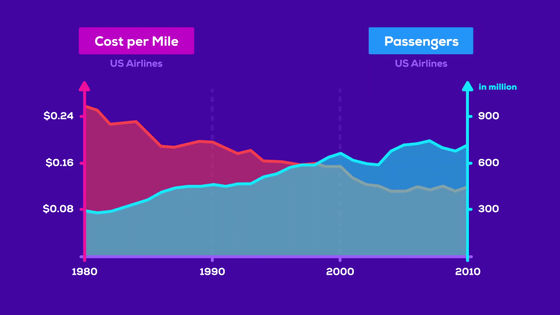

科学技術ではCO2排出量をゼロにできない理由その1は、「効率化されたものはより多く使用されるようになる」という法則である「リバウンド効果」の存在。リバウンド効果によって、「全体的な効率が向上したものの最初に予測されたほど使用量が減らない」というケースどころか、「全体的な効率が向上したものの使用量が増えた」というケースすら起こり得ます。

「全体的な効率が向上したものの使用量が増えた」というケースの代表例が、飛行機。距離当たりのコストは年々減少していますが、旅行客の数は年々増え続けているため、消費される資源は増加しています。

科学技術ではCO2排出量をゼロにできない理由その2は、「間接的なリバウンド効果」。何かの物事が効率化した場合には、その物事に掛かっていた費用が浮くため、他の物事にお金をかけられるようになります。

例えば燃費の良い車を買った場合には、燃料費が浮いたおかげでドライブや旅行にお金をかけられるようになり、結果として消費される資源は増加するかも。消費される資源の観点からいえば、「燃費の悪い車に乗り続けたほうがマシだった」ということはあり得るわけです。

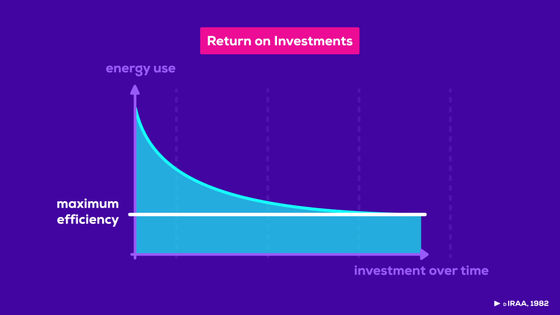

科学技術ではCO2排出量をゼロにできない最後の理由が、「投資利益率の低下」です。効率化が進めば進むほど、効率化は進展しなくなる上にかかるコストも増加するため、効率化の速度はどうしても低下します。

そして、多くの科学技術において、人類は一定レベルの効率化を達成してしまっています。

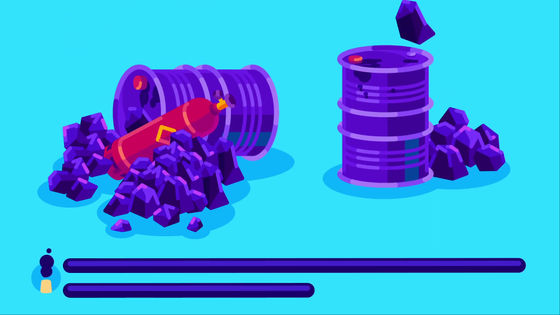

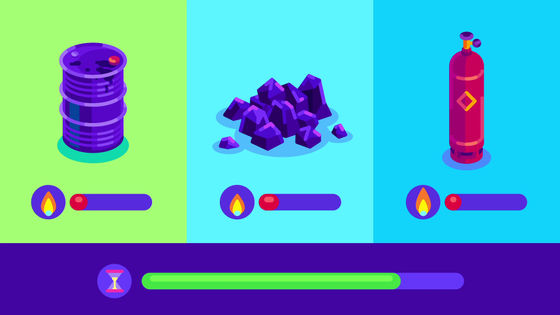

というわけで、「エネルギーの経済効率」だけではCO2の排出量ゼロを達成することはできません。そこで重要になるのが、「エネルギーあたりの排出量」。CO2の排出量は、どの一次エネルギーを用いるかに大きく関わっています。例えば石炭発電は、太陽光発電に比べて非常に多くのCO2を排出します。

簡単にいってしまえば、化石燃料を燃やせば燃やすほど、CO2の排出量は増えるということです。

けれども、「化石燃料を一切使わない」という選択は現状では不可能です。そんなことをしてしまえば、一夜にして多数の問題が生じてしまいます。

しかし、現状は「化石燃料の消費を控えるために代替手段を講じる」ことすらできていません。

我々が今すぐしなくてはならないことは、既存の原子力発電所を長持ちさせることや……

化石燃料産業への補助金を削減し、自然エネルギー産業に回すこと。

炭素排出量に厳しい罰金を設け、その罰金を毎年値上げして「脱炭素」に向けた強烈なインセンティブを作り出すことなど。

そして、新たな技術革新を起こすことです。新技術を開発しなければ、CO2排出量ゼロは達成不可能です。

新たな技術革新として期待されているのは、CO2回収・貯留装置や、次世代原子力発電、自然エネルギーの貯蔵に革命を起こしてくれる新型バッテリーなどがあります。

しかし、技術革新には時間が必要です。そして時間をかけている間に、地球の気候は「手遅れ」になるかもしれません。

CO2排出量は年々増加し続けています。この問題に立ち向かうためには、技術革新だけでなく行動もまた必要です。

化石燃料の消費を減らせば減らすほど、手遅れになるまでのタイムリミットは伸びます。

石炭火力発電所の新規建造もやめるべきです。

現代では何十億の人々が化石燃料に依存した生活をしています。

この現状は一夜にして変えることはできません。しかし、できる限り早くなんとかしなければなりません。

・関連記事

もはや気候変動は「第三次世界大戦」レベルの危機と専門家、気候変動と戦う上で重要な「4つの武器」とは? - GIGAZINE

世界の砂浜の半分が2100年までに消滅してしまう可能性がある - GIGAZINE

南極で観測史上初めて最高気温が20℃を突破 - GIGAZINE

海温が史上最高記録を更新、毎秒5個の原爆が海で爆発している計算 - GIGAZINE

2019年は「観測史上2番目に暑い年」だったことが判明、2019年12月は過去最高の暖かさ - GIGAZINE

「温室効果ガス削減は予定よりも遅れている」と国連機関が報告 - GIGAZINE

地球環境は「もう戻れないところ」にまで来てしまった可能性がある - GIGAZINE

気候変動によって年間17億トンの二酸化炭素が北極圏の永久凍土から放出されている - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, サイエンス, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article How can we stop global warming before it….