「軌道エレベーターは実現可能なのか?」をムービーで解説

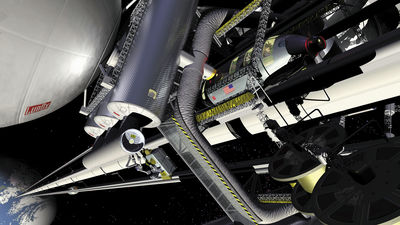

「軌道エレベーター」は、惑星などの表面から静止軌道以上まで伸びる軌道を持つエレベーターで、実現すればロケットよりはるかに低コストで宇宙に行けるようになると考えられています。そんな軌道エレベーターが「本当に実現するのか?」という疑問について、科学系YouTubeチャンネルReal Engineeringが実際に数式を使ってひもときました。

Are Space Elevators Possible? - YouTube

軌道エレベーターとは、地表と宇宙を結ぶ巨大なエレベーターシャフトのことです。これが実現すれば軌道上に行くのにロケットに頼る必要がなくなるため、宇宙に行くコストが大きく削減されるといわれています。

軌道エレベーターを建造するには、圧縮強度の強さが求められる通常の建築物とはまったく別の材料が必要になります。

通常の建築物は、基礎の面積を増やし高層ほど細くすることで、重量の問題をクリアしています。最も極端な例はピラミッド。

世界一高い超高層ビルであるブルジュ・ハリファも同様です。

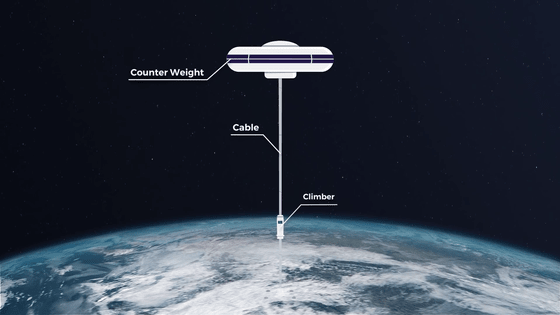

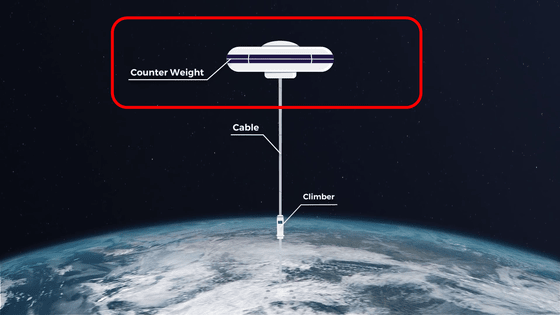

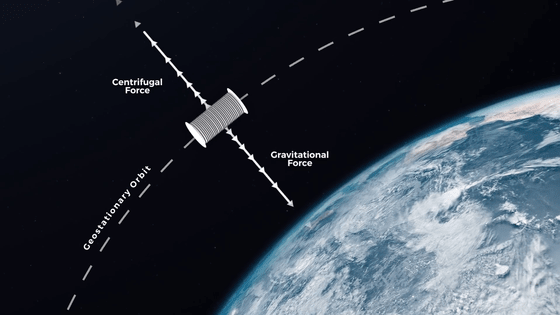

一方軌道エレベーターは、「カウンターウェイト」と呼ばれる巨大な質量を持つ末端部分が設けられます。カウンターウェイトには地球の自転によって外向きの遠心力がかかり、軌道エレベーターの支柱部分であるテザーは宇宙側に引っ張られるため、地球上の建築物のように「一番下側の階層に一番加重が掛かる」ということはありません。

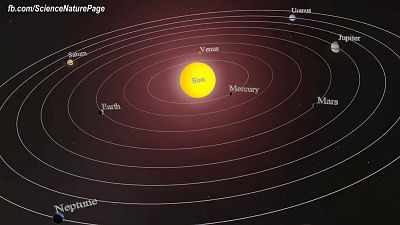

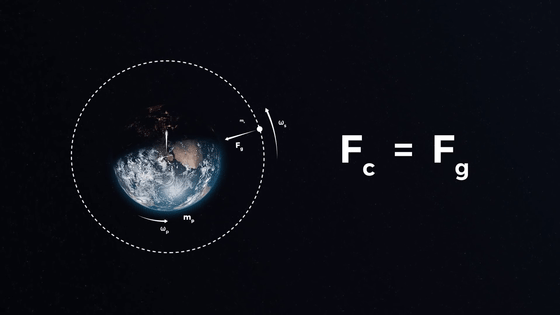

軌道エレベーターが安定した円軌道にとどまるためには、遠心力と重力が釣り合うポイントを見つける必要があるので、まずは遠心力と重力がつりあう高さを計算していきます。

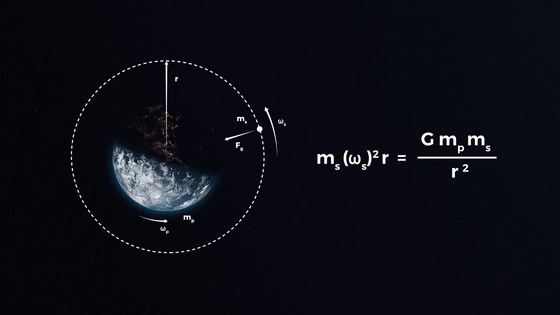

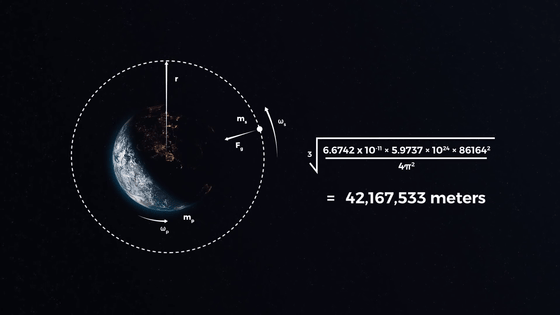

遠心力と重力を計算する図式が以下。「ms」は衛星の質量、「ω(オメガ)」は角速度、「r」は地球の中心までの距離、「G」は重力定数、「mp」は地球の質量です。

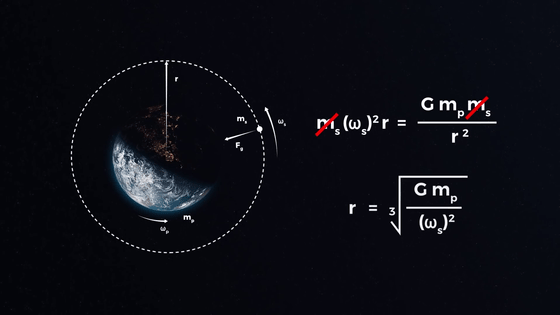

両辺にある「ms」を消して、「r=」の形にするとこんな感じ。

この式に値を代入して得られた「4万2168km」から、地球の半径を差し引いた「約3万6000km」がこの問いの答えになります。

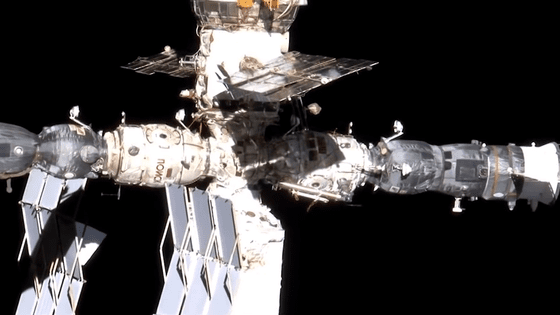

約3万6000kmの高さの構造物を地上から建設するのは不可能なので、軌道エレベーターの建設は巨大な衛星から地表に向けてテザーを伸ばしていく方法が考案されています。

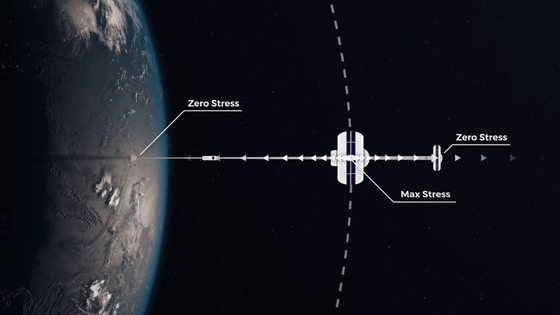

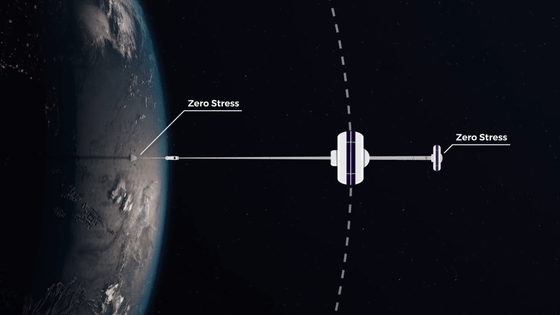

しかし、テザーを地表に向かって伸ばすと、重心がずれて衛星が落下してしまいます。そのため、テザーの反対側にカウンターウェイトを設置することで重心の位置を保ちつつ、テザーを伸ばす必要があります。

地球に近づくにつれ重力は強まり遠心力は弱まるので、地表に伸ばされたテザーには地表向きの力が強くかかります。一方で、宇宙に近づくにつれ重力は弱まり遠心力は強まるので、宇宙に向けて伸ばされたテザーには宇宙向きの力が強くかかります。これにより、地表に伸びるテザーと宇宙に伸びるテザーの中心点は非常に強い力で引っぱられることになります。

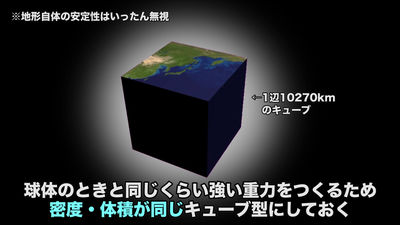

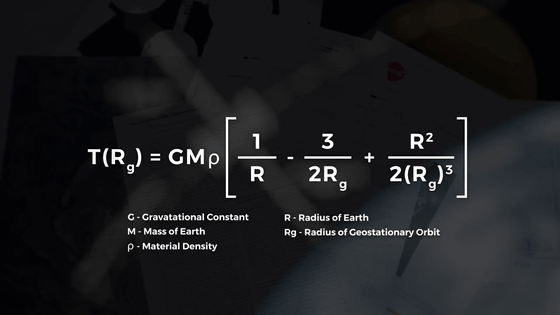

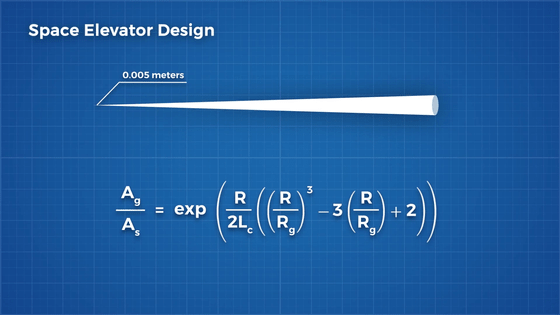

テザーが受ける力は、以下の式で計算できます。「G」は重力定数、「M」は地球の質量、「ρ(ロー)」はテザーの素材の密度、「R」は地球の半径、「Rg」は静止軌道の半径です。

一体どんな素材なら、この力に耐えられるのかを計算してみます。試しに、テザーが全て鋼でできていると仮定して、「ρ」に鋼の密度である7900キログラム毎立方メートルを代入してみると……

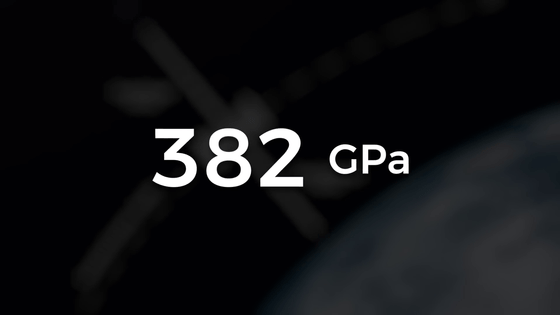

最大引張応力は382ギガパスカル。これは鋼の強度の240倍にもなります。

しかし、鋼より密度が低ければ必要な引張応力も少なくなります。また、テザーは、地表やカウンターウェイト付近ではほとんど力がかからないので、その分細くすることができます。

そこで、最も細いところを5ミリと想定してみます。

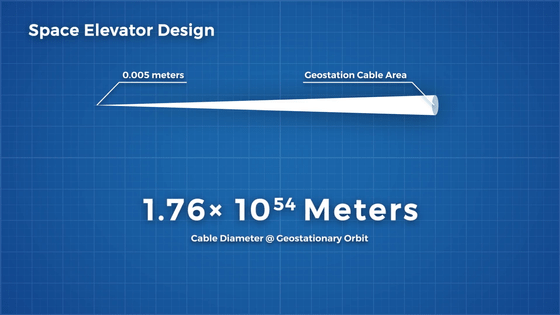

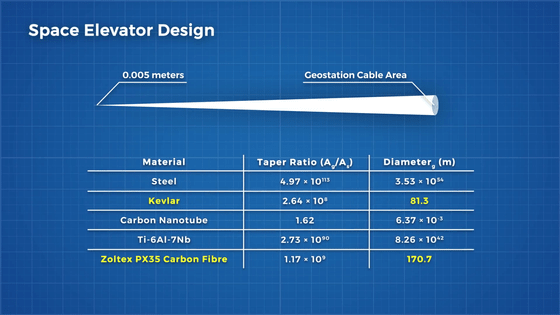

次に、最も太い部分の直径を計算してみます。仮に鋼を使う場合、最も太い部分の直径は1.76×10の54乗メートルという結果に。既知の宇宙の大きさは8.8×10の26乗メートルなので、理論上宇宙よりはるかに太い鋼が必要という結果になってしまいました。つまり、鋼では軌道エレベーターを建設することは不可能ということになります。

炭素繊維複合材なら太さは170メートル、ケブラー繊維なら太さは80メートルで済む計算になりますが、太さ80メートルのケブラー繊維を作るのは現実的とはいえません。

仮に作ろうとすると、コストが軌道エレベーターのメリットを上回ってしまいます。

というわけで、「軌道エレベーターは実現可能か?」という問いの答えは、「作れる素材がない」ということになります。

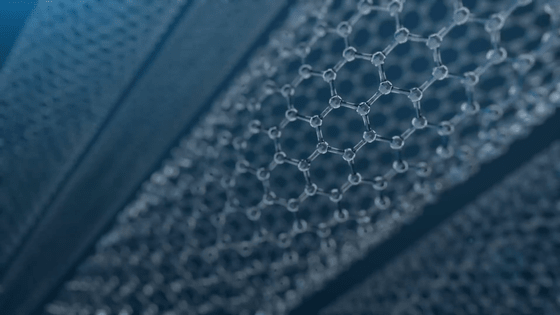

しかし、永久に不可能というわけではないかもしれません。軌道エレベーターの素材として有望なものの1つに、カーボンナノチューブがあります。

カーボンナノチューブの強度は驚異的で、ある研究によると最大引張応力は130ギガパスカルと高く、密度は1300キログラム毎立方メートルしかないとのこと。

しかし、カーボンナノチューブの実用化には数々の工学的な課題が待ち受けています。

Real Engineeringは今後のシリーズで、カーボンナノチューブの製造にはどんな課題があるのかや、テザーの振動や気候への対応などといった軌道エレベーターのそのほかの課題について追究していくとのことです。

・関連記事

宇宙と地球をつなぐ「軌道エレベーター」の仕組みと技術的課題がよくわかるムービー - GIGAZINE

「既存の技術や材料で宇宙エレベーターに近い設備の建設が可能」と研究者が主張 - GIGAZINE

地球の周回軌道上にまでケーブルを伸ばして宇宙への足掛かりにする「スカイフック」計画とは? - GIGAZINE

1ドル(約80円)から出資に参加できる軌道エレベータを作るためのプロジェクト - GIGAZINE

ケーブル伝いに宇宙へ、ロケットに替わる「宇宙エレベーター」実現への展望 - GIGAZINE

宇宙エレベーターがものすごい勢いで高空に駆け上がっていくムービー - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, ハードウェア, 乗り物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article A movie explaining 'Is an orbital elevat….