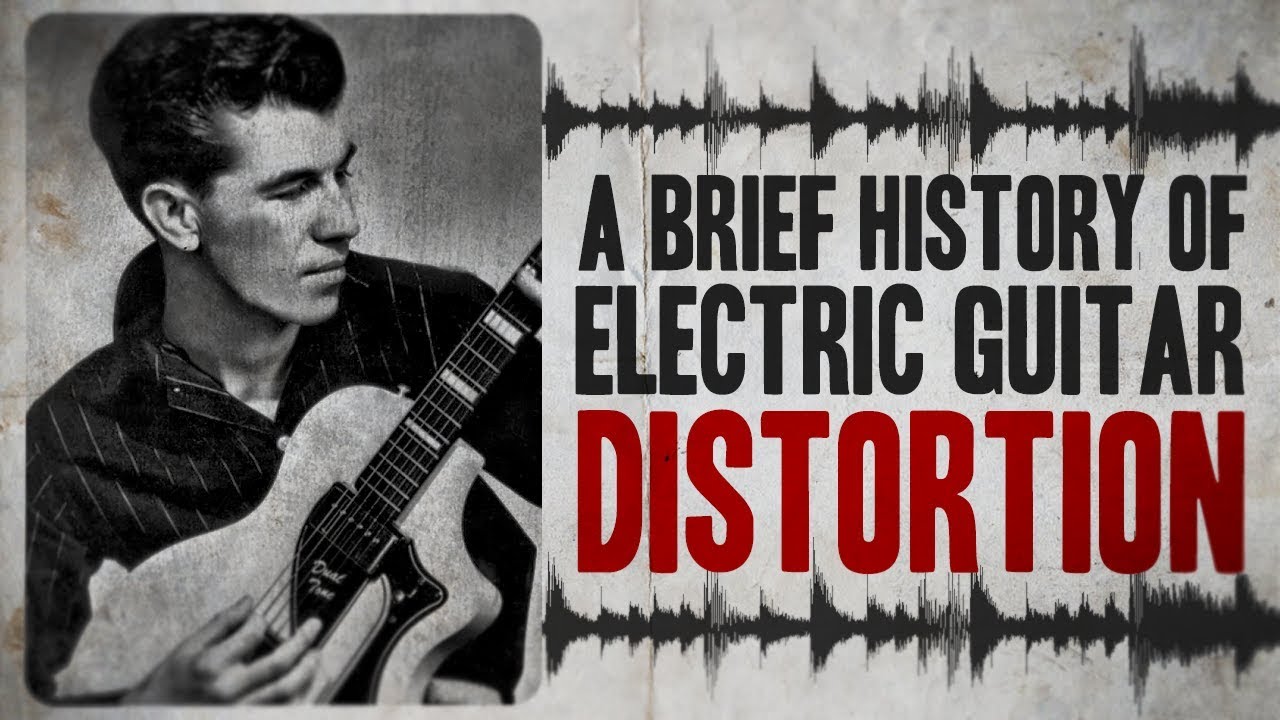

エレキギターの音をわざと歪ませるエフェクト「ディストーション」の歴史とは?

エレキギターの音をあえて歪(ひず)ませる「ディストーション」は、「ギュワアアアン」という独特の音色を作りだし、ロックなどのジャンルでは欠かせないものとなっています。そんなディストーションの歴史について解説したムービーが、YouTubeで公開されています。

A Brief History of Electric Guitar Distortion

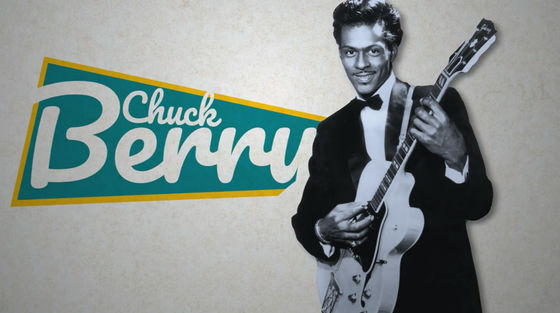

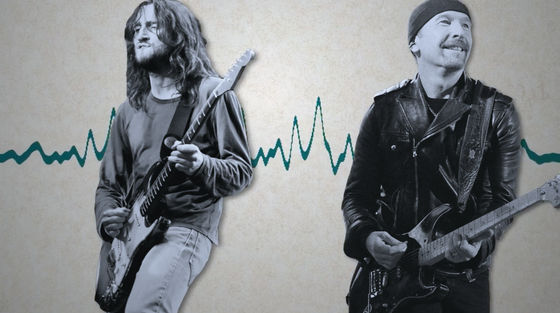

ディストーションのエフェクトがかかったギターの音色は非常に印象的です。チャック・ベリーの「ジョニー・B.グッド」で聴ける軽くひずんだギターのトーンや……

ジミー・ペイジがギターを弾くレッド・ツェッペリンの「ブラック・ドッグ」

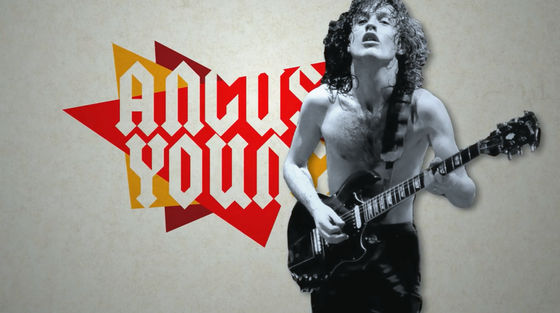

AC/DCのギタリスト、アンガス・ヤングの「バック・イン・ブラック」

そして、ジャック・ホワイトがギターをかき慣らすザ・ホワイト・ストライプスの「Fell In Love With A Girl」など、有名なギタリストのディストーションは非常に耳に残るもの。

「ディストーションギター」=「ロックンロール」という図式ができている人も少なくないはず。

ディストーションな音色とは、文字通りギターの音がきれいに聞こえるのではなく、「歪んで」聞こえることを指します。

現代の音楽に欠かせないものとなったディストーションな音色は、いったいどのようにして生まれたのでしょうか。

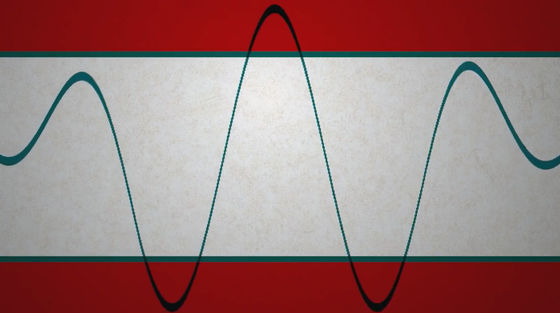

ギターの音色を「ディストーション」するためには複数の方法がありますが、最終的に音が「ギュワーン」という風に歪むのは同じです。簡単に言えば、音波を歪ませることができればそれでOKというわけ。

アンプはその音波を増幅する機械ですが……

増幅できる音波の幅には限界があり、その幅を超えてしまうと音波の両端が不自然に途切れてしまい、音が歪んでしまいます。

一般的には、歪んだ音や声は聞き苦しいものに感じられますが……

不思議なことに、エレキギターの音色を歪ませるとその音色がカッコよく聞こえるのです。

ギタリストは1940年代ごろから音色をディストーションさせるようになりました。

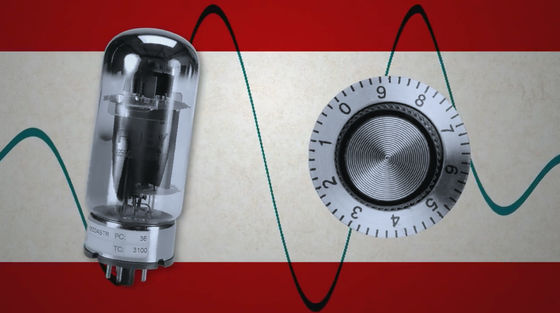

当時は真空管を利用したアンプが使用されており……

ギタリストたちはアンプの音量を一定以上まで上げて真空管回路に過負荷をかけることで、ギターの音色を歪ませることができることに気づきました。

この種のディストーションは、その現象の通り「オーバードライブ(過負荷)」と呼ばれるようになります。

1940年代から1950年代にかけてオーバードライブはギタリストたちの間で流行しましたが、いったいどこの誰が最初にオーバードライブを使い始めたのかは、明らかになっていません。

そんなオーバードライブのパイオニアとして知られているのが、ジュニア・バーナードです。バーナードはボブ・ウィルズ&テキサス・プレイボーイというバンドで、アグレッシブなギタリストとして活躍していました。

そんなバーナードのオーバードライブがよく現れているのが、「Barnard Blues」という楽曲。スローテンポなメロディーに、軽く歪んだ音色が心地よく合わさっています。

ゴーリー・カーターもオーバードライブを使いこなした一人で、「Rock a While」という楽曲はカーターのオーバードライブを味わうのにぴったり。

他にも、ハウリン・ウルフの「How Many More Years」といった楽曲もオーバードライブを使用した名曲です。

そんなオーバードライブ全盛期の1951年、「ロックンロールの先駆け」とも言われる名盤「ロケット88」が録音されました。ロケット88ではエレキギターの音色が歪んでいる箇所がありましたが、それはオーバードライブによるものではなく、あるアクシデントによって起きた偶然のディストーションだったとのこと。

ロケット88を収録したジャッキー・ブレンストンらのバンドは路上でアンプを壊してしまい、内部の振動板(スピーカーコーン)の代わりに丸めた新聞紙を詰めたそうです。

その結果、やはりアンプから出る音は奇妙に歪んでしまったそうですが……

プロデューサーのサム・フィリップスがこの歪んだ音色を気に入ったため、レコードは偶然歪んだ音色がそのまま録音されました。その結果、ロケット88の奇妙に歪んだ音色が生まれたのです。

1950年代からは、ギタリストが理想のディストーションを得るために、あえてアンプの振動板を傷つけるという行為が流行。

エレキギターの可能性を広げるパイオニアとして知られたリンク・レイは、振動板に鉛筆で穴を開け……

重くゴロゴロした音色を出すことに成功しました。この方法を使った曲はラフで暴力的なイメージから、ラジオリスナーからの公募で「Rumble(チンピラのケンカ)」と名付けられました。

その後も振動板にとっては苦難の時代が続きます。1964年、ザ・キンクスのギタリスト、デイヴ・デイヴィスは振動板にカミソリで切れ目を入れ……

「ユー・リアリー・ガット・ミー」の印象深いギターの音色を作り出しました。

しかし、やがてギタリストたちはアンプを傷つけずにディストーションを作り出すべく……

ファズ・ボックス(ファズ・エフェクター)という、ディストーションを作り出すための装置が登場します。

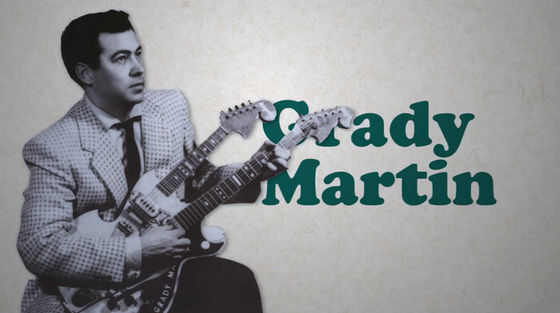

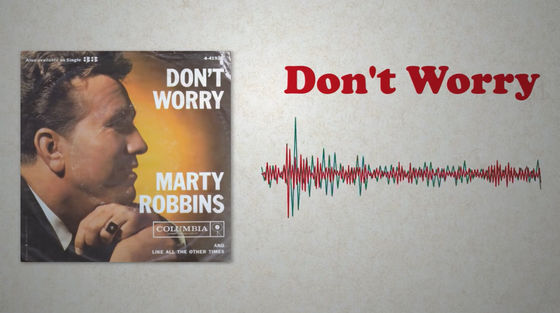

グレイディ・マーティンは1961年に、誤った方法でアンプを接続したことで偶然音色が歪んだまま……

「Don't Worry」という楽曲の録音を行いました。偶然のアクシデントによって生まれたディストーションは、「ファズ(Fuzz)」として広まり、マーティンは「ファズ効果」の発見者とされています。

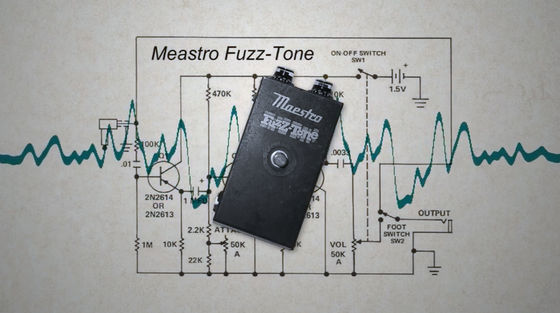

録音エンジニアだったグレン・T・スノーディはこのファズ効果を分析し、意図的にファズを起こすことができるファズ・エフェクターを開発しました。ファズ・ボックスが開発されたことにより、ギタリストは足でスイッチを踏むだけで簡単にディストーションのオンオフが可能になり、演奏の幅が大きく広がりました。

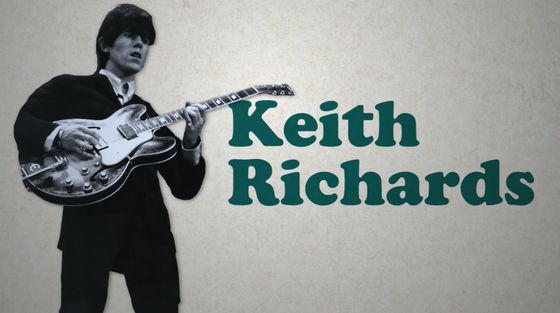

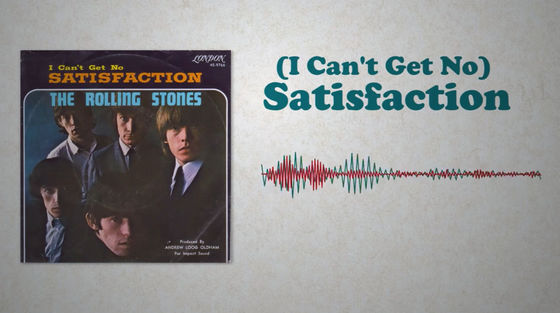

ローリング・ストーンズのキース・リチャーズはファズ・ボックスを使用して……

名曲「サティスファクション」を生み出しました。

ファズ・ボックスの影響力は非常に大きく、次々に微妙に違ったディストーションを発生させられるファズ・エフェクターが開発されます。

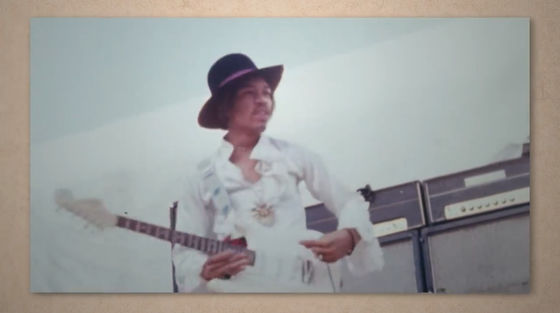

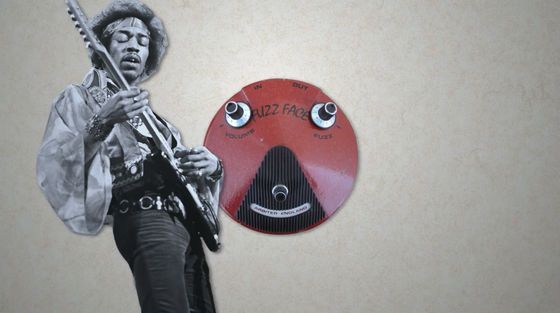

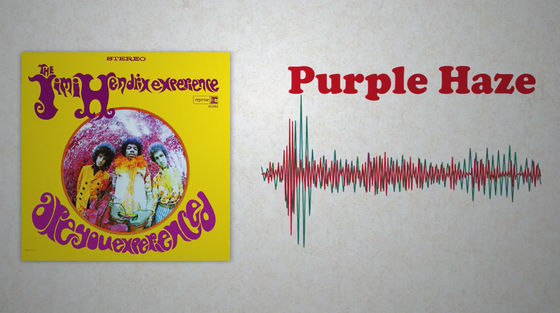

Fuzz Faceはその中でも大きな人気を誇った一品で、偉大なギタリストであるジミ・ヘンドリックスもFuzz Faceを使用しました。

有名な「パープル・ヘイズ」も、Fuzz Faceを使用して録音されたとのこと。

ヘンドリックスは多くのアンプとファズ・エフェクターの組み合わせを試し、さまざまなディストーションを模索し続けました。

その後もハードロック・メタル・パンクといったさまざまなジャンルでディストーションは使われ続けてきました。

今でもロックにはディストーションの印象が強いものとなっており、発見から数十年が経過してもディストーションを使うミュージシャンは多く存在しています。

・関連記事

ギターのような感覚で演奏・音楽作成できて練習にも使えるスマートギター「Jamstik+」を使ってみた - GIGAZINE

ギターを耳でチューニングする方法がわかる「How To: Tune a Guitar」 - GIGAZINE

ギターアンプ対決「出力50ワットのマーシャル1台」と「1ワットのマーシャル50台」はどのぐらい音が違うのか? - GIGAZINE

マッドマックスに登場する火炎放射ギターを本当に作った猛者が登場 - GIGAZINE

もし歴代のロックスターがSNSでやり取りしていたらこうなる「History of Rock」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ハードウェア, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article Distorting the sound of electric guitar ….