電気なしで植物を光らせランプ並みに明るくする研究がMITで進行中

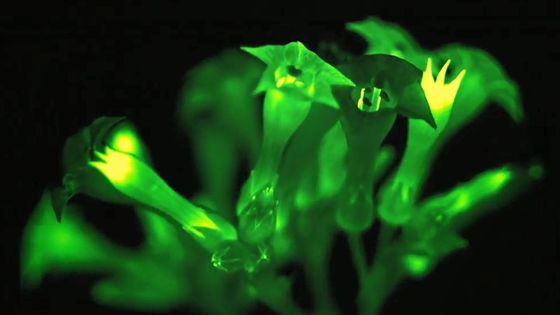

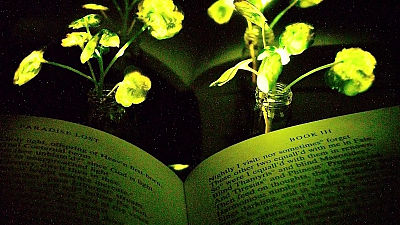

ホタルが光る仕組みを葉に組み込むことで、暗闇の中でも自ら発光して周囲を照らすことができる植物の研究がマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究室で進められています。研究はまだ初期段階ですが、将来的には植物の下で本を読めるほどの明るさを持たせたり、部屋全体をボンヤリと照らすための「照明器具」として植物を利用できる可能性が考えられています。

Engineers create plants that glow | MIT News

http://news.mit.edu/2017/engineers-create-nanobionic-plants-that-glow-1213

Researchers Are Working on Plants That Could Glow Bright Enough to Replace Lamps - Motherboard

https://motherboard.vice.com/en_us/article/vbz78j/researchers-are-working-on-bioluminescent-plants-that-glow

この研究は、MITのStrano Research Groupに所属するSeonyeong Kwak博士研究員が中心になって行っているもの。今回発表された内容によると、研究チームは植物の葉にホタルの体内に備わっているものと同じ発光酵素を注入することで、葉の一部を4時間にわたって光らせることに成功しています。その様子は以下のムービーで見ることが可能です。

Glowing plants - YouTube

研究チームは今回、ケールやクレソン、ルッコラ、ホウレンソウなどの植物の葉に発光酵素「ルシフェラーゼ」などを染みこませることで、その一部を光らせることに成功しています。

発光に必要なエネルギーは植物そのものに備わっている代謝作用によって生みだされており、外部からの供給は必要ないとのこと。現時点では、うっすらとした光を4時間にわたって放たせ続けることに成功しています。

ルシフェラーゼはルシフェリンと呼ばれる分子と反応することで発光するのですが、その際に生みだされる副産物によって発光が弱くなるという特性があります。そこで研究チームは、この副産物を取り除くことができる酵素「コエンザイムA」を加えることで、発光を効率的に行わせるという試みを行っています。

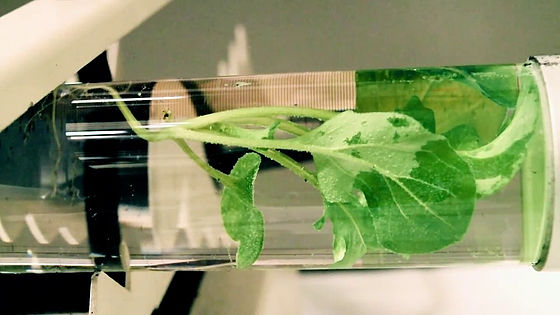

植物にこれらの物質を注入する際には、まず物質を溶けこませた溶液を用意し、植物の葉をその中に浸します。そして溶液に圧力をかけることで、葉が呼吸する小さな開口部「気孔」を通じて葉の細胞組織の中に物質を送り込みました。そしてこのようにして送り込まれた物質が、植物そのものに備わっている代謝作用が生みだすエネルギーをもとに光を出すようになるというわけです。

これまでも発光する植物は開発されてきましたが、いずれも遺伝子工学を用いた技術で、応用できる例が限られるとのこと。しかし、今回研究が進められている方法は、より幅広い種類の植物への応用ができると考えられています。

研究チームでは今後、より強く・より長く光る植物の実現に期待しているとのこと。実現すれば、電力の供給がなくても部屋をうっすらと照らし続ける植物や、街路樹そのものを街灯として利用する技術が可能になるとのことです。

なお、今回の研究とは別の技術ですが、2013年には光る植物を人工の光と置き換えるプロジェクト「Glowing Plants」がKickstarterで資金を集めて進められていましたが、こちらは途中で頓挫していました。

光る植物を人工の光と置き換えるプロジェクト「Glowing Plants」が進行中 - GIGAZINE

・関連記事

人工葉とバクテリアを用いて太陽光エネルギーから液体燃料を生成する技術が登場 - GIGAZINE

触れた部分から海水が青く輝く「夜光虫」の幻想的な映像が撮影される - GIGAZINE

プランクトンの青い輝きを閉じ込めてじっくり観察できる小型アクアリウム「BioGlo」 - GIGAZINE

LED照明による新たな「光害」の発生が地球的規模で懸念される - GIGAZINE

「遺伝子組み換え技術」によって改良された植物や生き物の是非は、そして今後の在り方とは? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, サイエンス, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Research to make the plants shine withou….