塩分のとりすぎによって生じるのは「喉が渇く」ことではなく「お腹が空く」ことだと判明

By Thomas Brueckner

「塩っ辛いものばっかり食べているとのどが渇くよ」という忠告は大人や子どもを問わず、世界のどこでも広く使われているものですが、数か月に及ぶ宇宙生活を模した実験からはこの考え方が正確ではないことが明らかになっています。

Mission Control for the body's salt and water supplies - MDC Insights

https://insights.mdc-berlin.de/en/2017/04/mission-control-bodys-salt-water-supplies/

塩気と喉の渇きの関係については意外にも詳細な研究は行われておらず、「塩気を摂るとのどが渇く」という言い伝えには裏付けとなる因果関係は存在していなかったとのこと。そんな点を詳細に研究したのが、ドイツ航空宇宙センター(DLR)、マックス・デルブリュック・センター(MDC)、ヴァンダービルト大学を中心とする研究チームです。同チームは、火星への旅をシミュレーションした生活を送った「仮想宇宙飛行士」のデータから、塩分の摂取と水分を欲する反応の関係を調査しました。

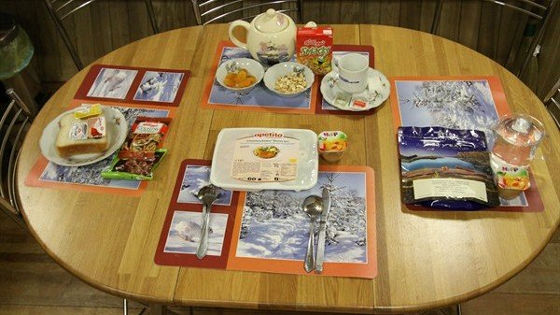

仮想宇宙飛行士の実験では、地球上の普通の生活から隔離された環境で中長期の生活を送る中で心身にどのような変化が起こるのかが検証されました。実験は、105日間の生活を送るグループと205日間の生活を送る、各10人の男性からなる2つのグループを対象に実施されており、その中では、外観はほぼ同じでありながら、実際には塩分の量を3段階に変化させた食事を被験者に継続して与えることで、各自がどのような反応を見せるのかが検証されています。

その結果、興味深いことが判明しています。塩分摂取量が増加すると水分摂取量が増え、排泄する尿の量と尿に含まれる塩分の量もそれに応じて増加したことは予想どおりではあるのですが、これらの増加は必ずしも水分摂取の増加を原因とするものではないとする関係が見つかったそうです。実際には、塩分の摂取は水分の摂取を少なくする効果があり、その理由は塩分には腎臓での水分保有を増加させる働きがあることであると判明してきたとのこと。

従来は、ナトリウムイオンと塩化物イオンが水に融解することで尿として排出するものと考えられてきましたが、研究の結果からは、塩分はそのまま尿に残り、水分は腎臓及び体内に戻される、という従来の考え方とは異なる事実が判明しています。この事実は研究チームを悩ませたとのことですが、マウスを使った実験結果から、理解の糸口が見つかったとのこと。

その研究からは、「尿素」がその働きを生みだすのに関連していることが明らかになってきています。尿素は筋肉からの老廃物として、また、肝臓においてアンモニアを分解した際に生じる物質で、人体には不要な物質として尿から排出される物質ですが、マウスの腎臓においては、ナトリウムイオンと塩化物イオンによって体内から水が排出されるのを緩和する働きを尿素が担っていることが明らかになっているとのこと。

しかし、尿素を作り出す際には多くのエネルギーが消費されます。そのため、マウスを使った実験では、塩分を多く与えられたマウスは水分摂取量が変化しないのと同時に、食事量が増加する結果が見られたとのこと。これは人間の場合にも同じ結果が出ており、塩分濃度の高い食事を与えられていた被験者は、他のグループよりも空腹であることを訴えていたそうです。

By Marco Verch

これらの結果からは、従来考えられてきた尿素に対する常識が覆されようとしています。MDCのFriedrich C. Luft教授は「これまで考えられてきたような、尿素は老廃物という考え方はもうあてはまりません。その代わり尿素は、体の浸透圧を調節して水分の流入と排出を調整するという、体にとって非常に重要な物質・オスモライトであることがわかっています。尿素は、私たちの体が塩分を排出するときに水分が出て行くのを食い止める働きがあります。自然の進化によって、塩分が尿と一緒に水分を排出することを防ぐ方法が生みだされたのです」と語っています。

またこの発見は、身体が内部に含まれる水分の量を調整する「水分ホメオスタシス(水分平衡)」についての考え方をも変化させることにつながるとのこと。これは、生物が体内に取り込む水の量と外界に失う水の量との平衡関係のことで、生物の生存に関わる非常に重要な身体の機能の一つです。これまでの考え方とは異なり、人間の体の中では肝臓、筋肉、そして腎臓が協調した機能を持っていることが浮き彫りになってきています。

・関連記事

塩は料理中のどのタイミングで加えるとよいのかを科学する - GIGAZINE

しょっぱい物はなぜうまい?塩はタバコや麻薬級の常習性があると判明 - GIGAZINE

高度8000m、水6リットル、塩小さじ48杯など、あなたを殺す予想外の物あれこれ - GIGAZINE

肉・卵・バター・塩・砂糖など不健康な食べ物に関する間違った認識が明らかに - GIGAZINE

520日間のひきこもり生活で「火星」への有人飛行をシミュレーションする実験に挑んだ6人の男たち - GIGAZINE

かつて塩を採掘していた塩まみれの幻想的な坑道を探検できる塩山に行ってみた - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, 生き物, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article It turns out that too much salt is not '….